看到这个译法被越来越多人接受,深感欣慰,如果此生会留下点什么,那就是这两个字了。

——阿刻隆河学者

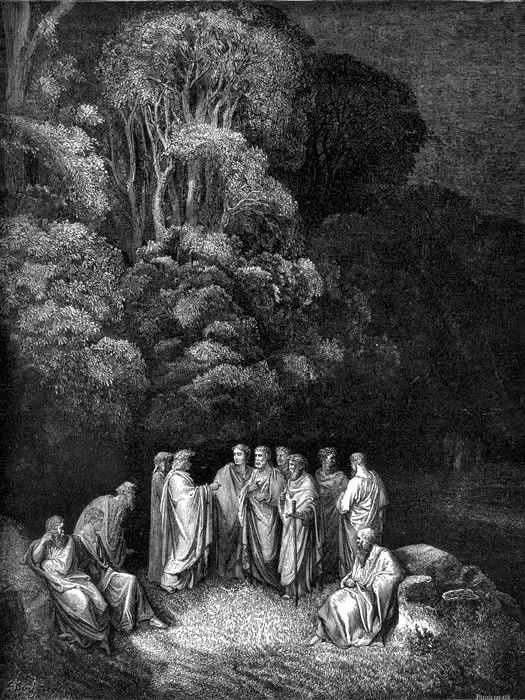

▲古代异教贤哲在“灵泊”中(亦即在世界史之外)谈论着崇高的事情,微火为伴,聊度闲长的、没有救赎的剩余时光。

我生造了“

灵泊

”这一中字组合,为的是尝试翻译但丁《神曲·地狱篇》中的“

Limbo

”。“

Limbo

”这个词很早就有人使用过,维吉尔、奥维德、瓦罗等等,其中以维吉尔最著名,后来到了文艺复兴初期,但丁在《神曲·地狱篇》第四歌中从哲学与神学的层面使其获得了不朽的意涵。汉语学界对“

Limbo

”的翻译也大都以但丁为本。

这个词的中译法有好几种,其中“

林勃

”最盛行,但其实也是最粗陋的。这个译法出现在

田德望

(人文版,2004)和

黄文捷

(译林版,2005)两位先生的译本中。

杨周翰

先生的《埃涅阿斯记》中译本(译林版,1999)也采用了这个译法。从“出版说明”和“译者序”中,我们得到如下信息:杨先生在1983年初完成《埃涅阿斯记》的中译工作,田德望先生翻译但丁《神曲》则始于1982年,成于2000年。在没有更多参考资料的前提下,仅就这些信息而言,笔者很难确定“林勃”的译法是哪位先生首创。不过,这并不重要,重要的是针对译法本身的探讨。

不难看到,“林勃”只是简单的音译,看不出推敲琢磨的痕迹,后来的但丁研究者也不加思索,风而习之,这个译法也就逐渐盛行。也有人对这个译法稍稍动了点手术,译为“

林勃狱

”(

张曙光

,广西师大版,2005),这个译法有了点实际的意思,即“狱”,但是这个意思其实并非但丁的意思,因为“

Limbo

”的地理位置虽然居于所谓“地狱”的第一层,但其实是“地狱”的最外围,而且,细致推究之下,可以发现其中并

没有惩罚

,和“狱”的意思难以勾连。我们知道,在但丁构筑的罪与罚的精微世界里,惩罚行为是以“审查罪行,做出判决”为先行前提的,这是由

米诺斯

(Minos)权限内所主理的事务,

而

米诺斯却把守在地狱的第二层入口

。换言之,

第一层“

Limbo

”中的灵魂不受审查,自然也不获刑罚

。从哲学角度来看,就更是这种情形了:相对于地狱的惩罚,但丁所构想的种种罪行,其依据乃是亚里士多德与基督教传统中的德性理论,在地狱获刑受苦的灵魂,其前生都有悖于以上伦理与德性标准,“

Limbo

”中的

两类亡灵

(古代贤人与早夭的婴孩)自然不在此列。所以,“林勃狱”的译法不够准确。依此类推,所有用“……狱”来翻译“

Limbo

”的做法似乎都不可取,比如

朱维基先生的“林菩狱”

(上海译文版,1990)。不过,可以看到,朱先生的“林菩”这个译法似乎暗含佛家思想的玄机,在保留音译的前提下,似乎比赤裸突兀的“林勃”又多了一层深思的空间,因此,这个译法笔者较为赞赏。同样的情况也适用于

钱稻孙

先生的译法,他在《地狱》第二曲的注释里把

Limbo

译为“

林卜

”(《神曲一脔》,商务印书馆,1924)。

讲到但丁“

Limbo

”中没有惩罚这个哲学问题,这里值得插一句值得考虑的题外话,那就是,和但丁不同,在

维吉尔

的笔下(《埃涅阿斯记》第六卷),作为审判官的米诺斯(Minos)的确出现在“

Limbo

”中,而且维吉尔的“

Limbo

”中也存在惩罚,在“

limbo

”入口处,也有看门恶犬刻勃路斯把守着地狱的道路,这样看起来,维吉尔的“

limbo

”似乎就很接近以“犬”为偏旁的“狱”的意思了,但是,要知道,整个看来,维吉尔构想的只是古代希腊罗马的异教世界一直沿用的“冥界(Hades)理念,严格来讲,异教的“冥界”并不具备但丁以“惩罚”思想为纲领所构建的庞大宏伟、错综复杂的基督教传统中的“地下监狱”(Inferno)的特征。这个问题需要另外专文讨论,有兴趣的读者可以参考公元一世纪大史家

约瑟夫

(Flavius Josephus)的文章“

与希腊人论冥界

”(

Discourse to the Greeks Concerning Hades

,

The Works of Josephus

,complete and unabridged,

Hendrickson Publishers

,1980)。正是考虑到但丁的“

Limbo

”中不存在惩罚,所以

王维克

先生的“

侯判所

”(人文版,1983)这个译法也是不准确的。

“

Limbo

”中的亡灵不受审判,他们永远悬在半空,地狱的永罚和天堂的至福与他们都没有关系,他们既不期盼,也不等候,因此,所谓“侯判”确是有违但丁原意的。

另有一种译法是“

幽域

”(

黄国彬

,九歌版,2003),这当然是意译,“

Limbo

”固然是一处“幽域”,然而,整个九层“地狱”不都是“幽域”吗?所以,这个译法过于宽泛,并没有呈现出“

Limbo

”之为“

Limbo

”的特质,还不如直接译音为“林勃”,虽然粗糙突兀,但仍可提醒读者留心它在整个“地狱”中的独特地位。

维吉尔以降,“

Limbo

”早已成为西洋文学创作的基本语汇,后来也多有作家使用这个词,且大都沿习但丁的意思。法国作家

图尔尼埃

(Michel Tournier)写过一部作品叫做

Vendredi ou les limbes du Pacifique

,题目里就用了“

Limbo

”这个词。这个题目被

王道乾

先生翻译为《礼拜五——太平洋的

灵薄狱

》(上海译文出版社,1994)。“

Limbo

”被王先生译为“

灵薄狱

”。粗看起来,这应该是迄今最好的译法,尤其是“灵薄”两字颇得神韵——因为地狱中的亡灵皆不具肉身,轻盈单薄。但是,这个译法似乎仍然经不起推敲。首先,如前所述,“

Limbo

”之中没有惩罚,所以不应该做“狱”的理解;删掉“狱”,则仅剩下“灵薄”,虽然符合原“音”,但却毫无实际意义。其次,“灵——薄”二字固然得“薄——灵”之神韵,即地狱中的亡灵皆不具肉身,轻盈单薄,但是,“薄灵”乃是地狱亡灵的共性,不惟独是第一层“

Limbo

”之专属。这和黄文彬先生的“幽域”译法有着类似性质的失误,只不过前者的失误起因于音译,后者则起因于意译。

要想译好“

Limbo

”这个词,首先还得从它的“

边缘

”这个有着空间指涉的本意着手,然后再兼顾维吉尔或者但丁的文本赋予它的更深一层意思。笔者刚开始读但丁的时候,发现“

Limbo

”中矗立一座城堡,于是就用“

灵堡

”翻译它,但是这有两个困难;其一,在维吉尔那里,“

Limbo

”中没有城堡,其二,大凡城堡都有居于中央的意思(这也正是但丁诗文传达出来的意思),而“

Limbo

”的意思是却是边缘,而且,那座城堡也只是“

Limbo

”的一部分,还不足以涵盖“

Limbo

”的全部意思(比如夭折婴儿的灵魂是不在那座城堡里的),所以,“灵堡”的译法并不合适。

后来,际遇巧合,2007年初秋,笔者在西南一隅讲授《神曲·地狱篇》,一日,

雨后黄昏,与诸学子登

歌乐山

,山野中散落着烈士墓和无名墓,静谧之中颇生感伤,加上这座山终年林清木秀,雾霭沉沉,颇多水意,地理貌相与维吉尔和但丁笔下的“

Limbo

”皆吻合,脑海无意之中就浮出“灵泊”两个字。

在但丁笔下,

“

Limbo

”是一处点缀着青翠草坡,而且流淌着一条“美丽小河”的地方

。之所以用“

Limbo

”(边缘)这个词,乃是因为这个地方毗邻

阿刻隆河

的

岸畔,而且也是九重地狱的最外缘,更是

不被天堂圣光恩泽

的地方——它地地道道是个放逐之所在。在维吉尔那里,“

Limbo

”也得到浓墨重彩的描绘,其地理貌相没有但丁笔下的“

Limbo

”那样明丽清秀,而是略呈黯淡苍茫,有“

哀伤的原野

”(

lugentes campi

, Vergil,

Aeneid

VI.41)之谓,不过,其中却也有广袤森林、通幽小径这样的别致风景(“

Hic, quos durus amor crudeli tabe peredit, secreti celant calles et myrtea circum silva tegit

.”VI.42-44. “

Inter quas Phoenissa recens a volnere Dido errabat silva in magna

.” VI.51)。

可以看出,“

Limbo

”的地理貌相与水和草有重大关联,可以称得上是一处青青草畔、雾霭茫茫的

灵魂国度

。

学妹

朱振宇博士

提醒我,“泊”,古汉语亦通“薄”。《说文解字》:“浅水也”,这与“

Limbo

”的地理情状并不存在背离。罗马诗人

奥维德

(

Ovid

)《变形记》中有“

tenues undas

”(浅水)一语,或可粗略对应汉文言中的“泊”。

在奥维德的理解中,“

tenues undas

”(泊)是一片纯粹的无主之域,不为私人占有和圈闭,保留着大自然所赋予的原始自由(“

nec solem proprium natura, nec aera fecit, nect tenues undas

.

”

Ovid,

Metamorphasis

, VI.349-351

)。

另外,在但丁的构想中,九层地狱分别被三条河泊所围困,担当

护城河与界河

的作用,其边缘的意思判然可见。同样,“泊”的“边缘”涵义也可以从“法”的字源讲究中得到进一步所佐证。《说文解字》:“灋(即“法”字),刑也。平之如水,从水;廌,所以触不直者去之,从去”。

“从水……从去”,意思就是说“放逐到水那边去”

,即从政治共同体中驱逐到水泊那一边,用流行的说法,就是“被边缘化”。这样,“泊”不仅呈现出了“

Limbo

”的基本

地理

貌相,更含有“放逐”的

文学

寓意,而放逐,正是流亡中的但丁在“

Limbo

”中为古代异教诗人、哲学家和政治家所寄托的深意,也是其中亡灵所承受的

唯一“惩罚”

——如果那也算得上惩罚的话。

综上所述,用“灵泊”这个词来翻译“

Limbo

”似乎比较稳妥。其一,“泊”体现出了“

Limbo

”的地理情状;其二,“泊”隐含有“边缘”与“放逐”的意思;其三,“灵泊”中的“灵”,就不用多说了,游荡在“

Limbo

”里的不全都是亡灵么?其四,从音译角度看,“灵泊”与“

Limbo

”也能够对应。这样,“灵泊”二字不仅发音酷似“

Limbo

”,而且也基本完整地传达了后者的意思。

最后想指出的是,这篇小文的立论仅仅是尝试性的,故以“

小译

”名之。要想最终为“

Limbo

”一字寻到合适的中译,首先需要做的仍然是从它的来源入手。这意味着,我们需要回到希腊的古典语境,感受“

Elysion

”(

Elysium

,

Elysian Field

)这个古字所能够向但丁展示的

高贵而又略带感伤

的丰沛涵义。

Elysium

作“乐土”解。古希腊诗人认为,英雄们的灵魂在那里度过死后的永恒时光。在古希腊文献中,有三处文献奠定了古人对“

Elysium

”的最初想象:其一,

荷西俄德《劳作与时日》第

160-172

行

对大海深处的“幸福岛”的刻画。其二,

荷马《伊利亚特》第

23

卷第

103-104

行

,帕特罗克洛斯的亡魂向阿基琉斯显现之际,阿基琉斯的喟叹:

“啊,这是说在哈德斯的宫殿里还存在某种魂灵和幽影,只是没有生命。”

其三,

荷马《奥德赛》第

4

卷第

561-568

行

:“宙斯抚育的墨涅拉奥斯,你已注定不是死在牧马的阿尔戈斯,被命运赶上,不朽的神明将把你送往埃琉希昂(

Elysium

)的处所,居住在那里的人们过着悠闲的生活,那里没有暴风雪,没有严冬和淫雨,时时吹拂着柔和的西风,轻声哨叫,大洋神奥克阿诺斯遣它给人们带来清爽。”对“

Elysium

”的原始刻画激发了古希腊诗人去更加大胆地想象死后世界,所以有了俄耳甫斯、赫拉克勒斯、奥德修斯等神话人物勇闯冥界的事迹,这极大地丰富了古希腊人对冥界与来世的文献记述。在古希腊人的文献基础上,罗马诗人

维吉尔在《埃涅阿斯纪》第

6

卷

构想了埃涅阿斯漫游冥界的著名史诗情节,在拉丁诗人的浓墨重彩的刻画中,古希腊英雄亡魂们的“乐土”以一片绿色森林的样子出现了,

这是一片欢乐的原野,泛着紫色的光芒,被赐福的魂灵栖居其中,更加奇特的是,这里有着属于它们自己的天宇、太阳和星辰。

(“

His demum exactis, perfecto munere diuae, deuenere locos laetos etamoena uirecta fortunatorum nemorum sedesque beatas. Largior hic campos aetheret lumine uestit purpureo, solemque suum, sua sidera norunt

.

”

Vergil,

Aeneidos

, VI. 637-641

)

据埃及学学者

Jan Assmann

语源考证,“

elysium

”来自埃及文“

ialu

”,即英文所谓的“

reeds

”(芦苇),“

reeds fields

”,即埃及文的“

sekhet iaru

”,芦苇荡,或可引申为象征着

田园诗

的“芦笛”。(

Jan Assmann,

Death and Salvation in Ancient Egypt

, Cornell University Press, 2001, p.392)

荷马在

《奥德赛》第

24

卷

开篇和

第11卷第538-540行

也确证了在“

Elysium

”中生长着长春花(

asphodel

),是一片常青常绿的梦幻所在、雾霭蒙蒙的灵魂国度……

漫漫冬夜,阿提卡乡野蛰居的日子,草草写下这些笔记,是为“阿提卡之夜”。

Aulus Gellius,

Noctes Atticae

,Praef, 4