编者按:

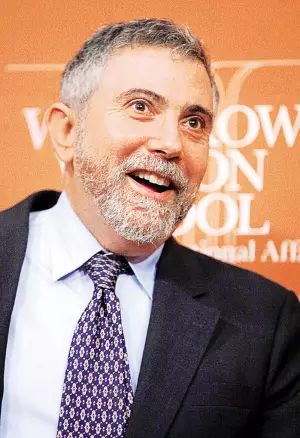

本文为诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼在美国次贷危机爆发后撰写的文章,2009年9月刊于《纽约时报杂志》。在此经济危机爆发10年之际,第一财经特重刊旧文,以史为鉴。

克鲁格曼在文中对经济学家进行了严厉的批判,认为他们应该对危机负有责任,并直指目前经济学研究中存在的弊端。他认为,经济学家们总体来说错误地用漂亮的数学模型所装饰的美代替了对真的追求,坠入古老的理想化的经济观的情网,对于经常带来泡沫和崩溃的人类理性的局限,对于失控的制度性缺失,对于可能给经济运行系统带来突然的、不可预测的冲击的市场(特别是金融市场)的缺陷,对于监管者自己缺乏监管的信心时会产生的危险,他们全都闭上了双眼。

《经济学家怎会错得这样离谱?》:

一、误以为美为真

如今的人们很难相信,就在不久之前,经济学

家们还在为自己研究领域的成就得意洋洋。他们自以为所取得的这些成就涉及理论与实践两个方面,给经济学家的职业开辟了一个黄金时代。在理论方面,他们认为内部的纷争已经解决,于是在2008年发表的一篇名为《宏观经济学的状况》(The State of Macro,所谈的话题是研究类似衰退等大问题的宏观经济学)的论文中,当时在MIT任教、如今已担任国际货币基金组织首席经济学家的奥利弗·布兰查德宣称,“宏观经济学的状况很好”。他指出,过去的争论已经结束,出现了“广泛的观点融合”。在现实世界中,经济学家们则相信事情已尽在掌握:芝加哥大学的罗伯特·卢卡斯在2003年美国经济学会的主席致辞中宣称,“防止经济衰退的核心课题已经攻克”。2004年,当时在普林斯顿任教、担任美联储主席的本·伯南克提出,过去20年间经济波动的“大缓和”值得庆贺,他本人也从改进经济政策制定的角度为此作出了贡献。

然而到了2008年,这一切都烟消云散了。

只有极少数经济学家预见到了这场危机的

降临,不过预测的失败对这个研究领域而言却是最次要的问题,更深刻的缺陷在于这个行当里的人们对于市场经济发生灾难的可能性全都视而不见。在过去的黄金时代中,金融学家们越来越相信市场具有内在的稳定性——也就是说,股票和其他资产的定价总是正确的。在流行的研究模型中,根本没有2008年发生的那种经济崩溃出现的可能性。与此同时,宏观经济学家们内部的看法虽然还不统一,但主要的分歧却存在于如下两派之间,一派坚持认为自由市场经济从来不会偏离正道,而另一派尽管相信经济有可能时不时会出现偏差,但也以为在全能的美联储的干预下,任何与繁荣之路的重大偏离都能够并且将会很快得到纠正。

这两派都不准备接受一个在美联储的最理想的干预下仍然可能误入歧途的经济体。

危机爆发之后,经济学家们的路线之争变得空前激烈起来。卢卡斯说,奥巴马政府的经济刺激计划是“次品经济学”的产物,他在芝加哥大学的同事约翰·科克莱恩也说,这些计划的理论基础都是些虚幻的“童话”。而加州大学伯克利分校的德龙作出的回应则是指出了芝加哥学派在学术上的崩溃。我本人也曾在文章里提出,芝加哥的经济学家们的评论乃是宏观经济学的“黑暗时代”的产物,在那个时代,许多来之不易的古老的真知灼见被人们所遗忘了。

经济学家这个行当里到底发生了怎样的事情?未来又将走向何方?

在我看来,经济学家这个行当之所以误入歧途,原因在于经济学家们总体来说错误地用漂亮的数学模型所装饰的美代替了对真的追求。在20世纪的大萧条到来之前,绝大多数经济学家都把资本主义视为完美或接近完美的经济体系,这样的观念在大规模失业现象面前难以为继。可是随着大萧条的记忆逐渐淡去,经济学家们又重新坠入古老的理想化的经济观的情网,在那种理想化的经济体中,理性的个人在完美的市场中相互作用,只不过这次多了些神奇的方程式作粉饰。可以确信,与理想化的市场经济破镜重圆,部分原因来自政治风向的调整,部分原因来自经济利益的刺激。当然,尽管胡佛研究所资助的学术假期和华尔街提供的工作机会都不可小视,但经济学研究遭遇失败的核心原因还是在于,这个领域过于强调无所不包的、追求精美的方法,过于希望给学者们提供炫耀自己数学天赋的机会。

不幸的是,这种高度浪漫和提纯的经济观导致绝大多数经济学家忽视了所有可能出现偏差的问题。对于经常带来泡沫和崩溃的人类理性的局限,对于失控的制度性缺失,对于可能给经济运行系统带来突然的、不可预测的冲击的市场(特别是金融市场)的缺陷,对于监管者自己缺乏监管的信心时会产生的危险,他们全都闭上了双眼。

要判断经济学家这个行当将走向何方,则是个远为困难的课题。但几乎可以确定的是,经济学家们将必须努力适应混乱不堪的局面,也就是说,他们将不得不承认非理性的、经常属于不可预测的行为的重要性,不得不直面市场中经常出现的特定的不完美,不得不接受精巧的“大统一”经济学还在天边的现实。在处理实际问题的时候,这将意味着对于经济政策的建议需要更加谨慎——并且克制出于市场自身会解决一切问题的信念而取消各种安全机制的愿望。

二、从亚当·斯密到凯恩斯,再回潮

经济学作为一门学科的创立通常要归功于亚当·斯密在1776年所发表的《国富论》。

在接下来的160年间,经济学理论体系蓬勃发展起来,其核心思想是:相信市场。经济学家们固然也承认存在市场失灵的情形,其中最重要的例子莫过于“外部性”,其含义是指某些人的行为给其他人造成了负担,却并不需要为此付钱,例如交通阻塞或者环境污染等。然而,“新古典经济学”(这个术语来自19世纪后期那些把“古典”经济学家的思想提升为精炼的理论的学者)的基本假设还是说,我们应该对市场体制充满信心。

不过,这样的信心却被大萧条给粉碎了。当然,即便是面对全盘崩溃的局势,仍然有某些经济学家坚持认为市场经济中发生的一切都是绝对正确的,例如,约瑟夫·熊彼特在1934年(那是什么年代!)还宣称,“萧条不能被简单地当成坏事”,而是“某些必须要做的事情的表现形式”。但当时的许多(最后是大多数的)经济学家却接受了约翰·梅纳德·凯恩斯的看法,去寻求对当时现实的解释和未来衰退的解决办法。

可能与你听说的不同,凯恩斯并不希望由政府来负责经济的运营。对自己在1936年发表的杰作《就业、利息和货币通论》中所做的分析,他认为“带有较为保守的指导意义”。凯恩斯是希望修补资本主义制度,而非取代之。不过他的确挑战了自由市场经济可以在没有看护人的情况下正常运转的观念,尤其是对金融市场表达了蔑视,他认为这个市场被短线的投机所操控,很少顾及基本面。于是他呼吁用积极的政府干预——印刷更多的钞票,以及在必要情况下大量投资于公共工程——来应对衰退期的失业问题。

很重要的一点是,我们应该认识到凯恩斯的贡献绝不仅限于提出大胆的主张,他的《通论》是本带有深刻见解的著作,其中的分析折服了当时那些最杰出的年轻经济学家。然而,过去半个世纪以来的经济学发展,在很大程度上却是在讲述一个从凯恩斯主义的立场撤退,回归新古典经济学的故事。新古典的复苏最开始源于芝加哥大学的米尔顿·弗里德曼,早在1953年,他就断言新古典经济学对于实际经济运行状况的描述“既能结出极其丰硕的成果,又值得完全的信任”。只是关于经济萧条的问题呢?

弗里德曼对凯恩斯的反击始自所谓的货币学派理论。货币学派在原则上并不否认市场经济需要有意识的调节,例如弗里德曼就曾说过,“我们如今都是凯恩斯主义者了”(当然他后来声明这句话不能断章取义地理解)。不过这个学派却强调说,要防止经济衰退的发生,采取些非常有限的政府干预形式就足够了,具体来说,就是通过中央银行的操作来使一个国家的货币供应量(流通中的现金和银行存款)保持稳定增长。一个很著名的论点是,弗里德曼和他的合作者安娜·施瓦茨提出,假如美联储的工作做得足够好,大萧条本来就不可能发生。弗里德曼后来还引人注目地反对政府将失业率压缩到“自然水平”(在目前的美国被认为是4.8%左右)之下的任何有意而为的努力:他预测说,过度的经济扩张政策将导致通货膨胀与高失业率同时降临——这一预测被20世纪70年代的滞胀所证实,从而极大地提升了反凯恩斯主义运动的声望。

但最后,反凯恩斯主义运动却远远超出了弗里德曼本人的立场,与其继承人的言论相比,弗里德曼的观点甚至会显得相对很温和。在金融学家们那里,凯恩斯将金融市场视为“赌场”的轻蔑被“有效市场”理论所取代,这一理论声称,金融市场对资产的定价总是真实地反映着既有的信息。同时,许多宏观经济学家在分析经济衰退的时候也完全抛弃了凯恩斯的框架。有的人回到熊彼特及其他大萧条的辩护者的立场,把萧条理解为好事,是经济体为了适应变化所做的调整的一部分。即使是那些不愿意走得过于极端的人也认为,对抗经济衰退的任何尝试所起的作用都会弊大于利。

不是所有的宏观经济学家都愿意走上这条道路:许多人成了自诩的新凯恩斯主义者,他们仍然相信政府应该发挥积极作用,不过他们也大都接受了投资者和消费者是理性的、市场通常能正常运转的看法。

当然,潮流中还是有另类出现:部分经济学家挑战了理性行为的假设,对金融市场值得信任的观念提出了质疑,并指出金融危机有着漫长的造成严重危害后果的不良记录。只是这些人是在逆流而动,无法扭转当时泛滥成灾、如今看来却十分愚蠢的自满情绪。

三、过分骄傲的金融学

在20世纪30年代,出于显然的原因,金融市场的名声并不好。凯恩斯将其类比为“在报纸举办的竞赛中,参赛者需要从一百张照片中挑选出六张最漂亮的脸孔,优胜奖将授予与参赛者总体的平均偏好最接近的选手;于是,每位参赛者应该选择的就不再是他本人以为最漂亮的脸孔,而是他猜想其他参赛者最有可能喜欢的脸孔”。

凯恩斯认为,投机者在金融市场中把时间花在追逐其他人的时髦选择上,因此让这样的市场来决定重要的商业决策会是很糟糕的想法:“当某个国家的资本投资成为赌博活动的副产品之后,这样的工作肯定做不好”。

可是到20世纪70年代前后,有关金融市场的研究却似乎被伏尔泰笔下的潘格罗斯博士所支配了,这位博士坚持认为,我们所生活的世界是所有可能的选择中最好的一个。有关投资人的非理性、泡沫、破坏性投机的讨论在学术界完全消失,这个学科被“有效市场假说”所统治,其含义是金融市场上的资产价格完全是公众可以获得的所有信息反映出来的内在价值,其发布者是芝加哥大学的尤金·法玛。例如,给定某公司的盈利水平、商业前景等各种内容的信息,股票价格总能准确反映该公司的价值。

到20世纪80年代,以哈佛商学院的迈克尔·詹森为代表的金融学家们又提出,由于金融市场总是能正确地定价,因此,公司领导们所能做的最好的事情(不仅是为了他们自己也是为了整个经济)就应该是使自己公司的股票价格最大化。换句话说,金融学家们相信,我们应该将一个国家的资本运转交到凯恩斯所比喻的“赌场”的手中。