1

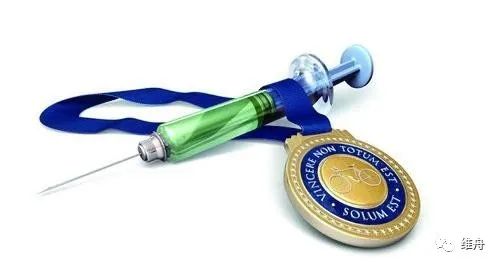

孙杨遭禁赛8年,这是个大教训,也是个悲剧。

问题的焦点的并不是服药,而是挑战规则

。孙杨当时虽然拒检,但已经配合完成血液抽样,也就是说,他不是要逃避检查,而是质疑IDTM(国际兴奋剂检验与管理机构)检查人员缺乏资质。在这行为背后,是缺乏对法治的理解——如果你觉得程序有瑕疵,那可以在法律框架下争取权利,但挑战规则,藐视执法者,这是大忌。

孙杨及其团队为何会产生如此严重误判?这恐怕是把国内的一套带到了国际上去,

在国内习惯了很多事都是软约束

,越是地位高的运动员,越被娇惯,觉得不会把自己怎么样。但

韩勇的分析

之前就已指出,孙杨的做法风险很高,“一个久经沙场百年不遇的天才游泳运动员在这样一次赛外检测中押上自己的运动生涯,这种风险不值得。”

长久以来,很多中国人的潜意识里并没有对规则的敬畏,只是想着尽可能地利用规则。人们对规则的意识往往是:“

规则有利我就遵守,规则不利,我就觉得这规则有问题。

”简言之,

他们虽然也说遵守规则,但其实内心只想遵守对自己有利的规则

。这说到底是缺乏法治文化造成的。

2

按说孙杨应该没有服药,不然他完全可以选择“错过检查”,而不是去砸样本。规则是:运动员在12个月内错过3次检查才构成兴奋剂违禁,1次错过没事,而他此前12个月也没有2次错过检查。他接受抽血,已表明他原本是打算配合检查的,没有用药的动机。

也有一种观点认为,孙杨之所以砸掉血检瓶,是因为请示过后,在权衡利弊之下,将“国家颜面”看得比“个人名声”更重。所以这并非个人意气用事,恰是多方介入的理性决定,最终,孙杨的运动生涯变成了赌注和牺牲品。

一位曾在体委任职多年的朋友认可这一看法,认为它隐晦地道出了内情。如此说来,这里就有

“孙杨的两个身体”:

一是作为其自我的孙杨,二是“代表着中国”的孙杨

。如果交出瓶子,药检不过关,当然两者都受损,但前者受罚绝不至于禁赛8年,后者却是颜面扫地,禁不起一点瑕疵。在这种情况下,尽管从对他个人而言,最佳选择是配合药检,但却可能面临丧失现有的一切。也就是说,违反规则最多禁赛,违反上意,还想活吗?

这个推断如果成立,那就意味着

孙杨真正的问题并不在于骄横,而在于缺乏独立性

。更往里一层说,“骄横”和“缺乏独立性”乍看矛盾,其实内在却是一体两面。在传统的中国家长制下,“得宠”的孩子本身就获得了一种被允许逾越界线的特权,因此,他可以表现得既骄横,又依赖。

孙杨有一个十分强势又宠溺他的母亲,对他百般护短,因而坊间流传说他是“妈宝男”。在仲裁庭的听证会上,身为知名国际公法学者的仲裁员Philippe Sands教授认为孙杨对其团队和医生有“高度依赖”,或许可以说明他并非独立作出决定。

另一方面,他长期以来都受到国内过度包容:尿检呈阳性,不过短期禁赛;亚运会领奖时拒穿代表团指定赞助商品牌服装,不了了之;伦敦奥运归来后,只因他几度“夜不归宿,影响训练”,主教练朱志根厉行纪律,他就与教练爆发激烈冲突,一度扬言“你的训练太落后,我不跟你练了”,意图抛开恩师。在这种情况下,也许他周围人已经很久不敢给他逆耳的忠告了,但这份唯我独尊的背后却又是深深的依赖。

作为中国有史以来第一位男子游泳世界冠军,孙杨长久以来都可谓是“天之骄子”。没有哪个游泳选手所获得的资源能与他一比。可以设想,这造成他与中国体育体制之间深深的绑定关系:只要他能拿到金牌,体制几乎可以给他一切,这些或许是他离开体制所无法得到的;这无疑助长了他睥睨一切的姿态,但其结果,是他更加无法离开这个体制。

在这种情况下,药检就不是他个人的事了。

“代表国家的孙杨”压倒了“作为自我的孙杨”,选择了“要么全赢,要么全输”的高风险对抗策略,结果是彻底输光

。这给每一个运动员敲响了警钟:涉及到自身运动生涯时,是规则重要,还是上级的决定重要,一定要想清楚,要有自己的独立判断。

一位朋友干脆地说:“中国运动员在体制下,如果不能拿金牌,就是废物。会被体制无情抛弃。我们的体制造就了一群除了自己的运动什么其他都不会的废物。”但把运动员工具化正是计划必不可免的后果,因为组织投入那么多资源,最终当然是为了实现组织的目标。

在这方面,一直以来都是顽强抵抗市场化的。这也培植了运动员对体制的高度依附性,简单地说,“离开了体制你什么都不是,甚至活不下去”。竞技体育的模式,可能比“千军万马过独木桥”的高考更残酷,那是一将功成万骨枯,最终也许只有一人能站在最高领奖台上。当然,新一代的体育运动员的出路已经多了很多,但

出路多,说到底是市场化,体制就一条路

。从个人主义的角度看,这造成的是人的异化。