大智论道 Great minds discuss ideas

文/新浪财经意见领袖专栏作家 任泽平

、

罗志恒、马图南

核心观点

1、

在当前全球经济增速放缓、贫富差距扩大、民粹主义兴起的背景下,诺奖颁给致力于全球减贫的发展经济学,具有重大的现实意义。

近两年诺奖更关注现实问题,且与中国的经济社会发展联系紧密,今年的发展经济学对应“精准脱贫”,去年的内生增长理论对应“高质量发展”、环境经济学对应“污染防治”。

经济学是经世致用之学,以解释、解决时代的重大问题为使命。

学术研究强调理论解释,公共政策研究强调解决方案,商业研究强调前瞻性判断。

这就是我们一直倡导并不断践行的“实战经济学”。

2、发展经济学一度成为显学,但是由于脱离实际而逐渐没落。

班纳吉、迪弗洛和克雷默使其重新焕发生机,基于实验的新方法更是大大提高了我们抗击全球贫困的能力。

1)研究方法:

创新研究范式。

深入发展中国家的乡村,进行田野实验,在经济学分析中引入生物医学中常用的随机对照试验方法,将研究对象随机分组,比较不同政策措施的效果差异,进行科学评估。

2)研究内容:

教育、健康、采用新技术、小额信贷等方面的减贫政策。

结论:

a)许多低收入国家教育的主要问题并非缺乏基础教育资源,而是教学内容无法适应学生需求。

一旦教学内容适应了学生需求,教学效果便会明显提升。

对于提高贫困国家的教育水平而言,仅仅加大投入是不够的,应当开展适应学生需求的教学改革,严格教学纪律,不断改善学校治理。

b)穷人对预防性保健的投资价格极为敏感,服务质量差是贫困家庭在疾病预防上投入很少的另一重要原因。

因此应提供免费的药物和医疗保健,建立流动疫苗接种站并确保工作人员时刻在岗,接种完疫苗后赠送小礼物,以此提高接种率。

c)人们是有限理性的,具有“即时偏差”,尽管投资会带来长期福利改善,但是人们习惯拖延决策。

因此临时性补贴要好于永久性补贴,一项有严格限制的优惠政策将会降低延迟投资的动机。

d)在印度、波黑、埃塞俄比亚、摩洛哥、墨西哥和蒙古等国的实验发现,小额信贷的作用被夸大,其对贫困家庭帮助有限。

3)对公共政策产生深远影响

。

例如,关于补习的研究为大规模的助教计划提供依据,目前已惠及超过500万印度儿童;

关于寄生虫药物的研究发现驱虫为学童带来显著的健康益处,但是父母对价格非常敏感,因此世界卫生组织已经建议向8亿多学龄儿童免费分发驱虫药物;

发现印度政府为治理政府雇员无故旷工而设计的一套生物信息识别系统在设计上存在缺陷,可以伪造记录,因此及时叫停该系统在全国范围内的推广,节省了大量人力物力财力。

3、中国是最大的发展中国家,也是全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家,改革开放以来实施大规模扶贫开发,使7亿多农村人口摆脱贫困,为全球减贫事业作出了重大贡献。

“精准脱贫”是三大攻坚战之一,2020年要实现全面脱贫、建成小康社会。

三位诺奖得主的经济思想对中国的脱贫工作和经济学研究具有重要的启示和政策意义:

1)

全面客观评估政策效果,提高政策制定执行的科学性和有效性,今年诺奖得主研究的方法具体到中国就是“局部试点-全面铺开”

。

中国的脱贫工作已进入攻坚阶段,亟需更有针对性、效果更显著的政策措施。

在实践中也出现了部分过于理想化、急功近利和一刀切的行为,“度”未能掌握好,如侧重“输血”而非“造血”功能培育,不仅未达成目标,反而浪费大量人力物力财力。

随机对照试验的实践就是“局部试点-全面铺开”,这是党和政府在过去几十年实践中总结归纳并广泛使用的工作方法。

2)

吸收借鉴诺奖研究成果,从教育、医疗保健角度入手改变贫困思维,加强人力资本建设,推动贫困地区教改、教师队伍激励机制和基础教育质量改善、医疗保健健全等,真正让贫困地区脱贫。

例如推进贫困地区的教学改革,加强农村教师的激励约束;

为贫困家庭提供免费的疫苗接种,并提供小额奖励等。

中国也应总结推广实现7亿多人脱贫的成功经验,承担大国责任,为消灭全球贫困贡献力量。

3)

宏观减贫与微观减贫相结合,打好打赢脱贫攻坚战,综合运用财政、税收和金融等手段支持调动企业的积极性,给予企业扶贫方面的税收优惠、融资贴息等,发挥企业扶贫尤其是产业扶贫作用。

中国7亿多人脱贫主要依赖于改革开放以来经济高速增长,属于宏观减贫;

三位诺奖得主的政策实践则更关注扶贫政策对贫困人群的影响,属于微观减贫。

中国应继续坚持宏观减贫,加大改革开放力度,提高全要素生产率,综合运用财政货币政策,维护宏观经济稳定,在发展中解决问题;

也要做好微观减贫,深入基层,调动贫困人群主动脱贫的积极性,全面建成小康社会。

4)

用科学规范的研究方法,讲述中国故事,阐释普遍的经济学规律。

近十多年来中国经济学研究水平与国际快速接轨,但是具有国际影响力的成果还很少。

三位美国经济学家在非洲印度研究发展中国家问题取得卓越成果,中国作为快速变革的最大发展中国家,却缺乏相应的理论贡献,经济学研究方法或需更加遵循国际规范,或许这是今年诺贝尔经济学奖给我们的最大启示。

目录

1 三位诺奖得主生平简介

2 主要经济思想与理论贡献

2.1 通过田野实验方法评估减贫政策效果

2.2 具体研究了教育、健康、采用新技术、小额信贷等方面的减贫政策

2.3 对公共政策产生深远影响

3 对中国的启示

3.1 对中国脱贫工作的启示

3.2 对中国经济学研究的启示

正文

1 三位诺奖得主生平简介

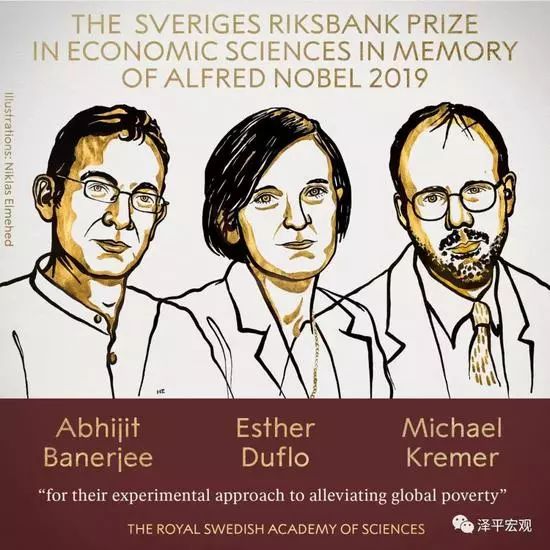

阿比吉特·巴纳吉(Abhijit Banerjee),美国麻省理工学院福特基金会国际经济学教授。

1961年出生于印度孟买,曾就读于印度加尔各答大学、贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学和美国哈佛大学,1988年获得经济学博士学位。

曾任发展经济学分析研究局主席、美国艺术与科学院院士、计量经济学会会员、古根海姆基金会及艾尔弗雷德·斯隆基金会研究员、世界银行和印度政府等多家机构的荣誉顾问,获得2009年印孚瑟斯奖等多个奖项。

埃丝特·迪弗洛(Esther Duflo),美国麻省理工学院经济系阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔扶贫与发展经济学教授。

1972年出生于法国巴黎,曾就读于法国巴黎高等师范学院和美国麻省理工学院,1999年获得经济学博士学位。

获得2009年麦克阿瑟“天才”奖学金、2010年约翰·贝茨·克拉克奖等多项荣誉。

其中克拉克奖被称为“小诺贝尔经济学奖”,仅颁发给40岁以下的美国经济学家,41位得主中有13位荣获诺奖,其余亦是热门候选人。

迪弗洛是第二位诺贝尔经济学奖的女性得主,也是最年轻的得主,年仅46岁,而平均获奖年龄为67岁。

埃丝特·迪弗洛的博士生导师是阿比吉特·巴纳吉,二人也是麻省理工的同事,共同育有一女,但并未结婚,可谓是“一门双诺奖”。

班纳吉和迪弗洛合作紧密,共同发表大量学术论文,合作出版畅销书《贫穷的本质:

我们为什么摆脱不了贫穷》,并于2003年联合创建阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔贫困行动实验室(J-PAL)

。

J-PAL确保扶贫政策的制定基于科学依据,其研究和政策拓展工作遍及从肯尼亚到印度尼西亚再到法国等多个国家,惠及超过4亿人。

迈克尔•克雷默(Michael Kremer),美国哈佛大学经济系发展中社会盖茨教授。

1964年出生于美国,曾就读于哈佛大学,1992年获得经济学博士学位。

任美国艺术与科学院院士,获麦克阿瑟奖学金和总统学院奖学金,被提名为世界经济论坛全球青年领袖。

帮助制定了疫苗的预先市场承诺(AMC),以刺激对疫苗研究和发展中国家疫苗分发的私人投资。

于2010年成为美国国际开发署(USAID)的发展创新风险投资(DIV)的创始科学总监。

2 主要经济思想与理论贡献

班纳吉、迪弗洛和克雷默的研究大大提高了我们抗击全球贫困的能力,其基于实验的新方法使发展经济学蓬勃发展。

上世纪五六十年代,各殖民地国家纷纷独立,谋求经济发展,发展经济学作为专门为发展中国家提供发展道路的学科曾煊赫一时。

但由于过于侧重理论分析,“主义”色彩浓厚而对具体问题关注不够,其在各国的实践效果差异很大,因此80年代之后关注度显著下降。

90年代以来,以今年三位诺奖得主为代表的一批年轻经济学家改变了发展经济学过于宏观的缺点,将研究对象转向微观主体,即发展中国家的人,使其更具现实意义和实践价值,发展经济学也得以重回主流经济学圈。

2.1 通过田野实验方法评估减贫政策效果

三位得主的最大贡献是基于田野实验(field experiment)研究发展中国家的减贫政策。

他们深入发展中国家的乡村,通过设计实验并分析相关数据,评估和比较不同减贫方法的政策效果。

三位得主在经济学分析中引入生物医学中常用的随机对照试验方法(Random Controlled Trial),将研究对象随机分组,比较不同政策措施的效果差异,进行科学评估。

在过去的20年中,这一开创性方法深刻改变了发展经济学的研究范式,成为发展经济学的标准方法,优秀的研究成果不断涌现。

2.2 具体研究了教育、健康、采用新技术、小额信贷等方面的减贫政策

1)教育一直是消除贫困的有效方式之一

,但在许多发展中国家,政策制定者都面临下述问题:

在教育资源整体十分稀缺的背景下,什么方法才能最有效地提高教育水平?

是增加学生的课本数量,还是给学生提供免费午餐?

上世纪90年代以来,克雷默和同事们一起开始在肯尼亚西部的农村地区开展相关研究。

克雷默将当地学校随机分成两组,一组提供更多的课本,另一组提供免费午餐,结果显示,免费午餐并不能显著提高学生的学习成绩,而课本也仅仅只对最优秀的学生有效。

进一步的研究表明,许多低收入国家教育的主要问题并非缺乏基础教育资源,而是教学内容无法适应学生需求。

一旦教学内容适应了学生需求,教学效果便会明显提升。

班纳吉和迪弗洛在孟买和瓦都达拉两个印度城市研究了针对性补习辅导的效果。

他们随机选中部分学校,为这些学校的学生提供针对性辅导,解答学生问题,并将教学结果与对照组进行比较。

结果发现,无论在短期还是中期,针对性辅导均显著提高了学生的学习成绩。

三位得主总结了许多贫困国家教育的几个核心问题:

课程和教学与学生需求不符,教师缺勤率很高,教育机构普遍薄弱等。

在他们的努力下,许多学校开始有针对性地加强对学生的辅导。

针对老师缺勤普遍的问题,三位得主比较了降低学生/教师比例(增加每个学生和老师接触的机会)和缩短教师的合约期限(增加教师的紧迫感)对教学结果的影响,结果发现,

短期合同制的老师所带学生的考试成绩显著提高

,而降低学生/老师比例的做法对学生成绩没有显著影响。

因此对于提高贫困国家的教育水平而言,仅仅加大投入是不够的,应当开展适应学生需求的教学改革,严格教学纪律,不断改善学校治理。

2)

健康领域:

克雷默和合作者研究了政策制定者在贫困地区面临的一个重要问题:

药物和医疗保健是否应该收费?

如果需要的话,又该如何定价?

克雷默研究了药物价格对是否服用治疗寄生虫感染的驱虫药的影响。

结果发现,当药物免费时,75%的父母会给孩子服用药物。

然而当费用仅有微小上涨,即价格涨至低于1美元的价格时,选择服用药物的比例骤降至18%。

许多类似的实验得到了类似的结果。

这说明穷人对预防性保健的投资价格极为敏感。

除了价格以外,服务质量差是贫困家庭在疾病预防上投入很少的另一重要原因。

班纳吉和迪弗洛研究发现,尽管贫困地区设有疫苗接种站,但工作人员经常脱岗,导致贫困地区的人们难以信任疫苗接种。

为解决这一问题,二人建立了流动疫苗接种站,接种站在随机选定的村子中流动,并确保接种站中始终都有工作人员在岗。

结果发现,服务质量改善后,疫苗接种率变为原来的三倍,从6%增长到18%。

如果接种完疫苗还能获得一个小礼物(一包扁豆),居民的接种率将进一步上升至39%。

3)采用新技术

:

在疫苗实验中,尽管改善服务后接种率明显上升至39%,但大多数人(61%)仍然不愿接种疫苗。

因此研究者推测许多贫穷国家的疫苗接种率低可能还有其他原因,其中一个原因是人们并不总是完全理性。

迪弗洛和克雷默研究证实人们是有限理性的。

他们在非洲南部地区的实验表明,当地农民对于新技术通常持怀疑态度,例如许多农民不愿采用化肥而坚持原始肥料,尽管化肥对农作物的好处显而易见。

他们对此的解释是“即时偏差”(present bias),即现在占据了人们意识的很大部分,因此人们倾向于延迟决策,而当明天到来时,再次面临相同问题,并再次选择延迟投资。

长此以往,人们便形成了不对未来进行投资的恶性循环。

如果“即时偏差”存在,那么从政策角度来看,临时性补贴要好于永久性补贴,一项有严格限制的优惠政策将会降低延迟投资的动机。

实验证实,与永久性补贴相比,临时性补贴对化肥的使用产生了更大影响。

4)小额信贷:

班纳吉和迪弗洛对小额信贷的有效性提出了质疑。

近年来,小额信贷一直被认为是帮助发展中国家居民获得金融资源、改善生活水平的有效手段,其主要开创者穆罕默德·尤努斯还获得了2006年诺贝尔和平奖。

但二人对小额信贷有效性提出质疑,研究了小额信贷对印度城市海得拉巴居民的影响。

他们将受试家庭随机分成两组,一组提供小额信贷资源,另一组不提供。

结果发现,仅有约四分之一的受试家庭使用了小额信贷;

随着时间推移,部分家庭偿还了债务,另一些也只是继续滚动续借,并没有扩大规模,因此整体借贷规模呈现不断下降的趋势。

同时,实验组和对照组家庭在一些关键指标,如人均支出、健康状况、妇女平权、子女教育等问题上并未体现出显著差异。

不同研究者在波黑、埃塞俄比亚、摩洛哥、墨西哥和蒙古等国家均开展了类似实验,得到相似结果。

2.3 对公共政策产生深远影响

三位得主的研究成果对公共政策产生了广泛影响。

例如,关于补习的研究为大规模的助教计划提供了依据,目前已惠及超过500万印度儿童。

关于寄生虫药物的研究发现驱虫为学童带来显著的健康益处,但是父母对价格非常敏感,因此世界卫生组织已经建议向8亿多学龄儿童免费分发驱虫药物。

通过实验确认诸多无效的政策措施,节省大量资源。

在2008年发表的论文中,班纳吉和迪弗洛研究了印度政府为治理政府雇员无故旷工而设计的一套生物信息识别系统,发现该系统尽管在实验初期发挥了一定作用,但随后效果快速下降,到实验结束时,该系统对于遏制旷工已经没有作用。

通过私下调查,二人了解到使用者发现了该系统在设计上的隐蔽缺陷,因此可以伪造记录。

该研究使印度政府及时叫停该系统在全国范围内的推广,从而节省了大量人力物力财力。

三位得主的研究改变了公共机构的工作方法,重塑了发展经济学的研究范式。

越来越多的减贫组织开始系统地开展田野调查,评估政策措施的有效性,以更有效地决策。

短短20年间,发展经济学已成为主要基于实验、蓬勃发展的研究领域,并助力缓解全球贫困、改善全球贫困人口的生活质量。

3 对中国的启示

中国是最大的发展中国家,也是全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家,改革开放以来实施大规模扶贫开发,使7亿多农村人口摆脱贫困,为全球减贫事业作出了重大贡献。

1978年中国农村贫困人口7.7亿,贫困发生率97.5%。

2018年农村贫困人口1660万,比1978年减少7.5亿;

贫困发生率1.7%,比1978年下降95.8个百分点,平均每年下降2.4个百分点。

“精准脱贫”是三大攻坚战之一,2020年要实现全面脱贫、建成小康社会

,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障,实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平,基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平,确保现行标准下(按2010年价格每人每年2300元)农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。