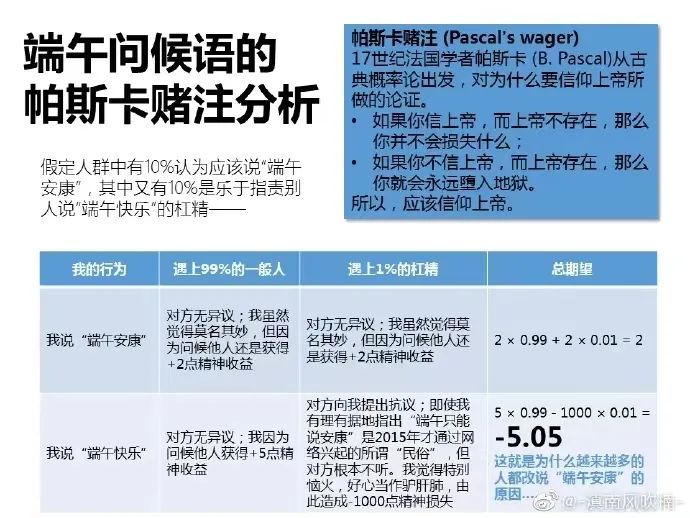

不知道从什么时候开始,有一群人突然跳出来说端午节不能快乐啦!只能安康了!

图片来源见水印

上图非常好地说明了为什么越来越多的人说“端午安康”,而谁在乎端午到底安康好,还是死了好?

中国民俗文化丛书系列之《端午节》是由孙正国编著,本书详细

地

记述了关于端午节的各种习俗。

端午节是中华民族最为古老的传统节日之一,据学者研究证明端午节俗至迟在春秋战国时期已经存在,今已有2000多年的历史。从古典文献与地方志书的记载来看,端午节一直受到人们的关注与热情参与,节日里人们插艾蒿、营蒲、采药草等,形成了较为定型的节日习俗与规范。久而久之,人们又把这些节日习俗和节日的来源与一些历史人物联系起来,与一些时代的著名事件结合起来,给节日附会上丰富灿烂的故事与传说,以历史人物与事件来促使节日的传播和发扬,让人们在节日的具体习俗里,感受文化的深厚意蕴,体验生活的历史内涵,把节俗的遵从和传说的想象融为一体,极其坚实地巩固、强化了端午节俗的影响。

据统计端午节的名称在我国所有传统节日中叫法最多,达二十多个,堪称节日别名之最。如端午节、端阳节、重五节、重午节、天中节、夏节、五月节、葛节、蒲节、龙舟节、浴兰节、粽子节,等等。不同的称谓来自不同的地区和民族,这也说明端午节的功能是多种多样的。

按照阴阳五行学说,五午相属为火旺之相,过旺则为毒。加之五月又是蚊虫滋生、疾病、邪气流行之时,所以端午又称“五毒日”,民间素有“善正月,恶五月”之说。大约从春秋战国时期开始五月就被认为是凶月、恶月,有许多的忌讳和名称。端阳节:因仲夏登高,顺阳在上,五月正是仲夏,它的第一个午日正是登高顺阳天气好的日子,故称五月初五为“端阳节”。重午节:午,属十二支,农

历五月为午月,五、午同音,五、五相重,故端午节又名“重午节或“重五节”,有些地方也叫“五月节”。天中节:古人认为,五月五日时,太阳重人中天,故称这一天为“天中节”。浴兰节:端午时值仲夏,是皮肤病多发季节,古人以兰草汤沐浴去污为俗。《大戴礼记》云:五月“蓄兰以沐浴也”。解粽节:古人端午粽时,有比较各人解下粽叶的长度、长者为胜的游戏,故又有“解粽节”之称。女儿节:端午节期间,女孩子们都要佩饰各种香包、香袋,同时还要系五彩丝线,出嫁的女儿也要回到娘家来过节,节日里还要用艾草煎熬的

水沐浴。

因此,节日期间女儿们显得非常艳丽,备受关注。葛蒲节:古人认为“重午”是犯禁忌的日子,此时五毒尽出,因此端午风俗多为驱邪避毒,如在门上悬挂营蒲、艾叶等,故端午节也称“葛蒲节”上古以来,关于端午节的传说非常丰富。人们对节日的起源有着浓厚的兴趣,对节日的习俗作出生动有趣的解释。这些解释大多与著名历史人物联系在一起,尤其与春秋战国时期的历史伟人联系起来这可能与端午节在那一时期正处于广泛影响的扩张阶段有关。同时春秋战国时代伟大的历史事件与历史人物层出不穷,他们所产生的巨大历史影响在当时与后世被一般民众所敬仰与传诵,这些因素导致了端午节传说的历史名人化特征。附会了历史名人的这些传说,或者动人心魄,或者凄惨悲凉,或者富于深厚的爱国情感,或者饱含血缘亲情的执著。

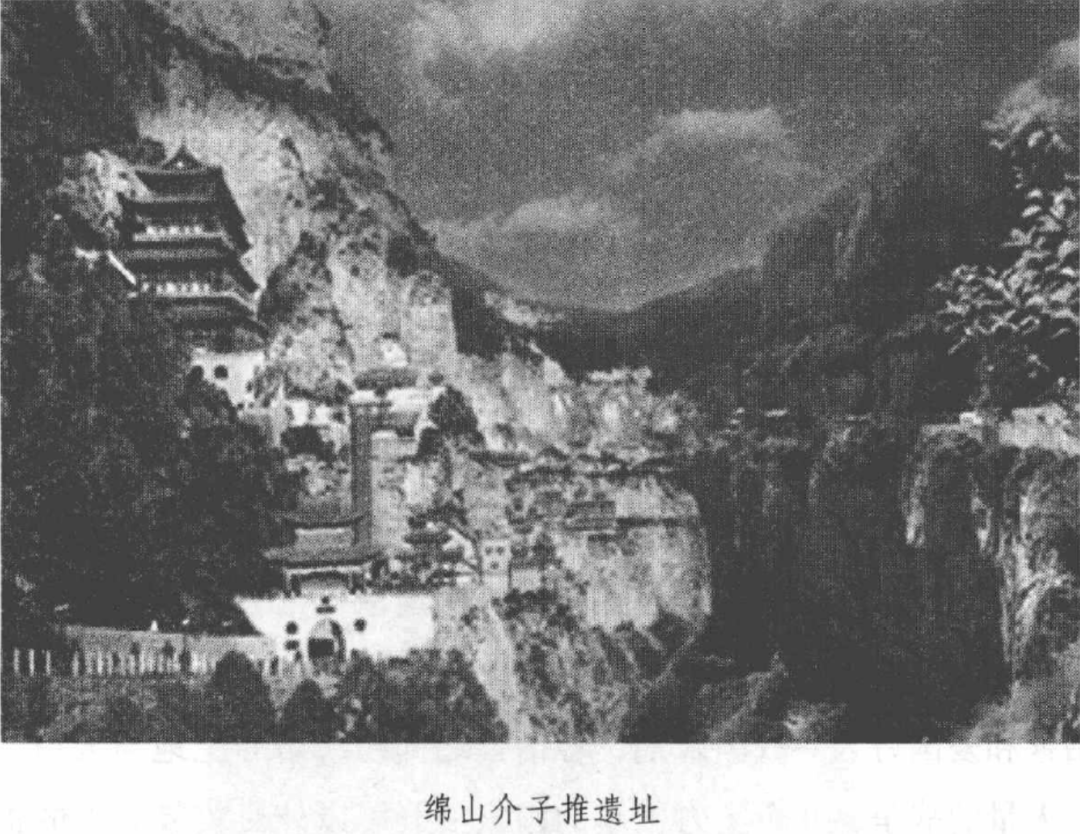

一个总的特点是,以个人的牺牲来维护和捍卫国家正义、血缘伦理、人类至爱。端午节人物传说主要以屈原、伍子胥、介子推、曹娥、黄巢等的传说为代表。这些人物传说按照人物身份的类别可分三大类:政治人物传说、宗教人物传说和民间人物传说。

赵闪的论文《

端午节节气起源与节物习俗

以河南省唐河县为研究对象》,以唐河县为研究对象,来看各种端午节传说的轻重之分。

端午节起源有多种说法,据文献记载,有迎涛神说、龙的节日说、恶日说、夏至说、民族图腾祭说、纪念屈原说等,唐河县尤以龙的节日说、夏至说、纪念屈原说为盛。

“龙的节日说”在唐河县比较古老,流传范围狭小

,此说详见于自闻一多的《端午考》和《端午的历史教育》。在唐河农村的部分地区,

至今还遗留有端午在胳膊上彩绘或系五彩线的习俗“恶日说”多流传在思想观念比较落后的地方,民众认为五月初五是个不吉祥的日子。

普遍认为五月五出生的孩子不吉利,历史上有孟尝君被父母嫌弃的故事。于是插首蒲、艾叶以驱鬼,薰苍术、白芷和喝雄黄酒以避疫,就是顺理成章的事。民众认为五月五生的小孩儿不吉利,一般通过祈福、拜神、过仪式等实现心灵的安慰。

在唐河县端午节关于“屈原传说”流传最广,无论城市还是农村,民众都或多或少地知道。

屈原说最早见于南朝梁代吴均《续齐谐记》和北周宗惊《荆楚岁时记》。据说,屈原于五月初五投汨罗江,死后为蛟龙所困,世人哀之,每于此日投五色丝粽子于水中,以驱蛟龙。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后江南地区才逐渐发展成为龙舟竞赛。看来,端午节吃粽子、赛龙舟与纪念屈原相关,端午节时,唐河地区的民众不仅要吃粽子,还要吃油炸食品,像油条、麻花、麻叶等,都是人们常做的食品。在众多的食品中,糖糕和菜角是唐河县最典型最有代表性的节日食品,有唐代文秀《端午》诗为证:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,

不能洗得直臣冤。”

对于端午节的起源,根据年龄、文化、职业的不同,人们对端午节的认知不同。从文化程度上来看,文化程度越高,对端午节起源问题掌握越丰富:

文化程度越低,则认知比较单一,一般知道屈原说、恶日说。

刘劲松的论文《

端午节的最原始意义:驱邪避害卫生防疫》,很明显就是“恶日说”。文中指出“在中国,端午节迄今已有2000多年历史,其原始的意义是辟邪驱疫六朝开始加入祭祀伟大爱国诗人屈原的传说唐宋之后逐渐升华成一个全国性的民俗大节”。

如果非要沿用所谓的“恶日说”,就为了装逼说一句“端午安康”,我奉劝你们去精神科看看。

而且这种说法本身就建立在古人的迷信之上,没有太多的意义。再一个就是“端午节”的传说流传至今一直都是和“屈原”这位伟大且有节操的大夫捆绑在一起的。无论是传播还是文化意义上,我们都不应该舍弃“屈原传说”。

再说了,端午节本来就在屈原之前,屈原自己都过端午节呢。

最后我想说,你们要安康,便安康吧!我就要和我们的屈原大夫一起快乐!

参考文献:

[1]孙正国端午节[M].北京:中国社会出版社,2006.9.

[2]赵闪.端午节节气起源与节物习俗——以河南省唐河县为研究对象[J].唐山文学, 2016(3):2.

[3]刘劲松.端午节的最原始意义:驱邪避害 卫生防疫[J].兰台世界:上旬, 2015.

[4]半小时漫画中国史(番外篇):中国传统节日(读客熊猫君出品。屈原自己都过端午,清明原来不用扫墓。看半小时漫画,传统节日的来历瞬间一清...