【学习小组按】

近日,习近平对一位同志的先进事迹作出重要指示,他叫黄大年。

习近平的指示中指出,黄大年同志秉持科技报国理想,把为祖国富强、民族振兴、人民幸福贡献力量作为毕生追求,为我国教育科研事业作出了突出贡献,他的先进事迹感人肺腑。

习近平强调我们要以黄大年同志为榜样,进行“

3个学习

”:

学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀,

学习他教书育人、敢为人先的敬业精神,

学习他淡泊名利、甘于奉献的高尚情操,

把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中,从自己做起,从本职岗位做起,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

那么,黄大年究竟是谁?他为中国的教育科研事业做出了什么样的贡献?

今天,学习小组与组员们分享新华社记者采写长篇通讯,一起学习他的感人故事。

黄大年:

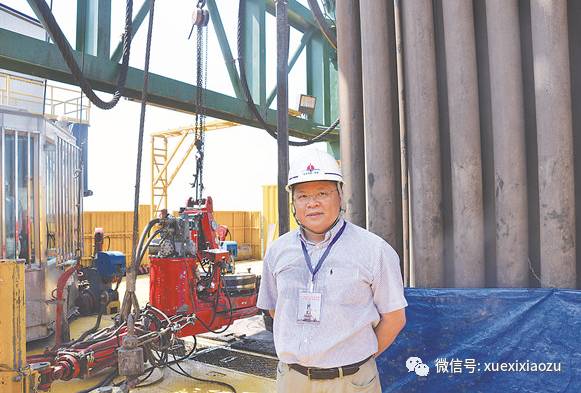

著名地球物理学家,生前担任吉林大学地球探测科学与技术学院教授、博士生导师。2009年,黄大年同志毅然放弃国外优越条件回到祖国,刻苦钻研、勇于创新,取得了一系列重大科技成果,填补了多项国内技术空白,今年1月8日不幸因病去世,年仅58岁。

黄大年教授在深地探测项目松科二井现场。

生命,为祖国澎湃

——追记海归战略科学家黄大年(节选)

“人的生命相对历史的长河不过是短暂的一现,随波逐流只能是枉自一生,若能做一朵小小的浪花奔腾,呼啸加入献身者的滚滚洪流中推动历史向前发展,我觉得这才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。”

——摘自1988年,黄大年的入党志愿书

2017年1月8日,科学的星空中,一颗璀璨的明星悄然陨落。

他就是国际知名战略科学家黄大年。

“科研疯子”

——“中国要由大国变成强国,需要有一批‘科研疯子’,这其中能有我,余愿足矣!”

“跟我们谈谈黄老师吧。”我们一开口,黄大年生前的秘书王郁涵眼圈立刻红了。

这些日子里,王郁涵有些恍惚。

“我又梦见黄老师乐呵呵地从办公室出来,拍了下我的肩膀,又去忙了……”

黄老师似乎没有离开,上次随老师在北京开会的场景仿佛就在昨天:

窗帘拉上,空调打开,偌大的会场,喧嚣渐渐平复。

投影幕布前,黄大年正如醉如痴地为在场的专家演示其“深部探测关键仪器装备研制与实验”项目的PPT。靠近他的人嗅到他身上一丝丝冰片的清凉味道——黄教授吃了速效救心丸。

2016年6月底,在赴京参加这个会的前一天,黄大年突然晕倒在办公室。

“不许跟别人说。”这是黄大年醒来后对秘书说的第一句话。王郁涵黑着眼圈,瞥了一眼老师带领他们熬了三个晚上整出来的小山一样的材料,没敢吭气儿。

准备项目验收会的时间很紧,黄大年作为项目负责人,

连着熬了三个晚上,查遗补漏。

直至开会前,胸口仍很憋闷。他习惯性地打开随身带的黑书包,拿出速效救心丸的小瓶子往手里一倒,一仰头扔在嘴里使劲嚼着,走进会场……

“

项目成果已处在国际领先水平

。”黄大年和他的团队欣喜不已。

可谁又能想到,他的生命已进入倒计时。

想起这件事,王郁涵恨自己:“早知如此,说什么都要劝阻他。”

可谁又能劝阻得了呢?

翻看他生前的微信朋友圈,2016年2月14日情人节,他有这样一段内心独白:

“……真正从事科学的人,往往看重与事业发展攸关的情谊群体,面对‘知音’常有相见恨晚的遗憾,发展的是与众不同的情……”

在他心里,科学是他梦中的“情人”。

科技部有关负责人对此印象深刻:“当时我们有一项地球勘探项目,想在‘十二五’时期取得突破,缺一个领军人物。正在着急,有人推荐了刚回国不久的黄大年。”

“我去长春找了他,第二次见才敢开口求他。

因为这个上亿元的项目黄大年分不到一分钱……”

“没问题。”黄大年如此痛快的回答让对方愣住了……

大家并不知道,黄大年看中的是这个项目瞄准的尖端技术——就像在飞机、舰船、卫星等移动平台上安装“千里眼”,看穿地下每一个角落。早在上世纪90年代,美英等国已使用这项技术进行军事防御和资源勘探。

大家更不知道,几年前,

黄大年的父母相继离世时,他在国外忍痛未归,攻关的正是这个技术。

一天都没有等。他把自己关进办公室,没日没夜地设计科研思路。他提出“从移动平台、探测设备两条路线加速推进”;他向吉林大学打报告,创设移动平台探测技术中心,启动“重载荷智能化物探专用无人直升机研制”课题。

没有样机,一连数月,一有空他就跑到无人机模型销售的店铺,看看这个、试试那个。店铺要打烊了,他还赖着不走,最后索性自己掏钱,直接把模型抱回办公室。

没有机库,他在地质宫门前寻了块儿空地,拉着团队挥汗如雨忙活个把月。

机库建成第二天,出事了。

“这是违章建筑,必须得拆!”有人开着卡车来就要动手。

原来,他们不清楚审批程序,只给学校打了报告,没有履行相关手续。

“不能拆!我们打过报告的。”黄大年急了,一边喊一边往卡车前一躺。阳光正强,他眯着眼睛,就这样躺着。他的几个学生马上也在他身边躺下,所有人都惊呆了,这可是位世界级的大科学家呀……

事情传开了,有人说黄大年就是个“疯子”。他不在意:“

中国要由大国变成强国,需要有一批‘科研疯子’,这其中能有我,余愿足矣!”

不疯不成魔。

就在这种“疯魔”中,我国在这一项目的数据获取能力和精度与国际的研发速度至少缩短了10年,而在算法上,则达到了国际先进水平。

就在这样的“疯魔”中,7年间他打造出充满魔幻的“大年童话”——

搞交叉、搞融合。

这是黄大年回国后提出的一项新的科研理念。

与探测仪器专家合作研发深部探测仪器装备,与机械领域专家合作研发重载荷物探专用无人机,与计算机专家合作研发地球物理大数据处理与解释……

在碰撞中寻求突破,在差异中做大增量。交叉、融合中带来的“化学反应”“裂变反应”,释放出无尽的想象空间。

作为国际知名的战略科学家,

黄大年深知,真正的核心技术是买不来的

。中国虽拿到了新一轮世界科技竞赛的入场券,但必须牢牢抓住创新这个“弯道超车”的机遇,才能追赶历史的潮流。

科学是严谨的,但也需要奇思妙想来成就。巴尔扎克说:“真正的科学家应当是个幻想家。”

黄大年就是这样的“幻想家”。

“咱们学校有学者参加南极科考,能不能研制全地形车,完成在极寒、沟壑、全时段极限条件下的通讯、交流和作业?”

“‘云端远程控制’技术发展很快,能不能开发野外作业医疗看护车?这个目前在国内还是空白啊。”

“还没有任何一个国家能够在南极内陆地区钻取冰下基岩岩心,能不能在海洋资源与安全领域跟建设工程学院、环境与资源学院联合做些事情?”

……

回国仅仅半年多,黄大年就统筹各方力量,绘就一幅宏大的吉林大学交叉学部蓝图。

在他的感召下,王献昌、马芳武、崔军红等一大批在海外享有较高知名度的“千人计划”专家纷纷加入进来,2016年9月,一个辐射地学部、医学部、物理学院、汽车学院、机械学院、计算机学院、国际政治系等的非行政化科研特区初步形成,黄大年担任吉林大学新兴交叉学科学部首任部长。

“大年的这个战略设想涉及卫星通讯、汽车设计、大数据交流、机器人研发等领域的科研,可在传统学科基础上衍生出的新方向,有望带动上千亿元的产业项目。”现任吉林大学交叉学部副部长的“千人计划”专家马芳武说。

有人说,当很多人还在2.0时代徘徊的时候,黄大年已站在了4.0时代,甚至更远。

黄大年的“疯魔”就这样

成就了祖国在科学技术上的多处“弯道超车”—

—

7年间,黄大年带领400多名科学家创造了多项“中国第一”,为我国“巡天探地潜海”填补多项技术空白。以他所负责的第九项目“——深部探测关键仪器装备研制与实验”的结题为标志,中国“深部探测技术与实验研究”项目5年的成绩超过了过去50年,深部探测能力已达到国际一流水平,局部处于国际领先地位……

国际学界发出惊叹:中国正式进入“深地时代”!

在这个跨越的背后,站着的就是黄大年这样的“科研疯子”。

“拼命黄郎”

——“我是活一天赚一天,哪天倒下,就地掩埋”

黄大年办公室。

墙面上一张巨大的表格吸引了我们,它覆盖整面墙甚至一直延展到天花板——这是黄大年2016年的日程表,密密麻麻:

赴西北地区指导地方科技建设;到发达地区指导经济转型;省内部分地区调研地方产业转型;“千人计划”和教育部“长江学者奖励计划”评审……

回国7年,黄大年三分之一的时间都在出差。他出差有个独特的习惯,

常常订夜里的航班。

“白天开会、洽谈、辅导学生,到了晚上别人都休息了,他就坐午夜航班去出差,即使在飞机上,他还在改PPT,因此人送绰号‘拼命黄郎’。”

“拼命黄郎”的一天大多是这样度过的:

早起,冷水洗脸,一大杯黑咖啡,转头埋在小山似的资料中。

中午,大家去食堂,他盯着电脑喊一声:“两个烤苞米。”没有烤苞米,他就从书包里掏出两片皱巴巴的面包。

下午,办公室门口排起长队,校内外的科研机构和专家学者找他请教。

半夜,他不出差就加班,有时还会和一些专家电话交流。

“黄老师经常会接到一些单位的电话,就一些重大突发事件和棘手问题征询意见,时间多半是在后半夜。”

国土资源部、科技部、教育部、中船重工、浙江大学……多个部门和机构里,我们都能找到和黄大年相熟的专家。就连黄大年团队里的成员,也很难搞清楚黄大年同时在承担多少工作。

同一个团队的“千人计划”专家王献昌很担心:“你这是拿命在做科研啊!这么下去,铁打的身体也扛不住啊!”

这位“拼命黄郎”却在微信朋友圈里这样说:“

我是活一天赚一天,哪天倒下,就地掩埋……”

恨不能一分钟掰成八瓣儿用的“拼命黄郎”将自己的生命发挥到了极限。昏倒和痉挛的频率增高了,劝他去体检,他总以忙来推脱……

11月29日,日程表上龙飞凤舞地标记着“第七届教育部科技委地学与资源学部年度工作会”,之后再没任何记录。

那天凌晨2点,北京飞成都的最晚航班刚一落地,黄大年被急救车接走。

“病人什么情况?”成都市第七人民医院急诊室内,医生一边推着担架床,一边问同行的人员。

“胃很疼,在飞机上就昏过去了。”

医生皱皱眉头,伸手想抽出病人怀里抱着的笔记本电脑为他做初步检查,却被对方抱得死死的。黄大年醒来第一件事就赶紧摸了摸怀中的电脑,然后长舒了一口气,对旁边同行的人员说:“我要是不行了,请把我的电脑交给国家,里面的研究资料很重要。”

天刚擦亮,黄大年就迫不及待地“逃离”了病房。护士赶过来劝他做进一步检查,他却一边往嘴里塞了一把速效救心丸,一边头也不回地走出了医院:“还有个会,挺重要的,我得去。”

回到长春,黄大年被强制做了体检。等结果的那两天,他又去北京出了趟差。

检查结果出来了:胆管癌。

肿瘤已蔓延到胃部和肝部……

“他为什么这么惜时不惜命?”

采访中,我们问过许多人这样的同一个问题。

著名科学家施一公最了解这位老友:“

在科学的竞跑中,任何取得的成绩都将马上成为过去,一个真正的科学家总会有极其强大的不安全感,生怕自己稍微慢一步就落下了。”

就是这种“不安全感”、这种“本领恐慌”,成为黄大年玩命工作的动力来源!

中科院地质地球物理所副所长杨长春说:“

你可以把它理解成一种追求事业和梦想的常态,他努力想超越最先进的成果,他就得加班加点地付出。他要不断地去破除、否定、推倒自己已有的东西,才能一点一点地提高、赶超

。”

也许,这就是“拼命黄郎”的内心世界。

爱国情怀

——“海漂”18年,难忘初心:“振兴中华,乃我辈之责!”

“科学无国界,科学家有祖国。”

在黄大年身上,我们更能掂量出这句话的分量。

不少人不理解在国外已功成名就的黄大年的选择。他们在问,如果黄大年还活着,如果再给他一次机会,他还会选择回国吗?

采访中,我们将这个问题抛给了不同的被采访者。

“我想会的!” 黄大年的弟弟黄大文肯定地说,“

父亲生前总和大年说,他是有祖国的人,要做个忠于国家的地质人

。”

黄大文知道,父母病逝未尽孝床前是哥哥心中永远的痛。

2004年3月,父亲突然病重,进入弥留之际。此时,黄大年作为英国ARKeX公司派出的代表,与美国专家一起在1000多米的大洋深处,进行“重力梯度仪”军用转民用领域的技术攻关。如果不是英国导师极力推荐,美方不会让一个中国科学家参与其中。攻关进入关键阶段,黄大年把眼泪咽到肚子里,坚持做完试验。再次回到陆地时,父亲已入土为安。

两年后,美国空军基地,同样的试验从潜艇搬上飞机时,母亲病危。临终前老人以越洋电话嘱咐爱子:“大年,你在国外工作,一定要好好照顾自己,早点回来,给国家做点事情……”

父母的教诲,黄大年怎能忘记?!

“会回来的!”黄大年的大学同学异口同声。

1982年黄大年从长春地质学院毕业。这个连年的三好生留校任教。他在毕业赠言册上简短有力地写下:“振兴中华,乃我辈之责!”同学毛翔南保留至今。

1993年初冬,学校要送黄大年去英国利兹大学深造。同学林君去送行,“他冲着我们使劲挥手,大声地说:‘等着我,我一定会把国外的先进技术带回来。’”林君回忆说。

母校“以艰苦奋斗为荣、以献身地质事业为荣、以为祖国找矿为荣”的专业教育早已刻进他的心里。

“我理解他这个人,

在英国优越的环境里,黄大年觉得自己已经摸到天花板了,回国,既是突破自己,又是报效祖国

。” 国土资源部科技与国际合作司副司长高平说。

高平是最早动员黄大年回国的人,可后来又有些犹豫:“大年,你是不是再好好想想?国内无论生活条件,还是工作环境,都比不上英国。”

她盼着黄大年回来,但又怕他后悔。

当时,作为英国剑桥ARKeX地球物理公司的研发部主任,黄大年是一个被仰望、被追赶的传奇人物。他带领一支包括外国院士在内的300人“高配”团队,实现了在海洋和陆地复杂环境下通过快速移动方式实施对地穿透式精确探测的技术突破。这项技术是当今世界各国科技竞争乃至战略部署的制高点。而妻子则在伦敦开了两家诊所,女儿在英国上大学,一家人生活优裕、事业骄人。

但回国的决心黄大年是从一开始就下了的:“在这里,我就是个花匠,过得再舒服,也不是主人。国家在召唤,我应该回去!”

时任吉林大学地球探测科学与技术学院院长刘财至今保留着黄大年从英国给他回复的一封邮件:“

多数人选择落叶归根,但是高端科技人才在果实累累的时候回来更能发挥价值。现在正是国家最需要我们的时候,我们这批人应该带着经验、技术、想法和追求回来

。”

2008年,围绕国家发展战略,中国开始实施“海外高层次人才引进计划”(简称“千人计划”)。

刘财只是试探性地把这一消息发送给了黄大年,没想到,他立刻启动回国。仿佛他一直在等待着这一时刻。

18年的英伦生活,毕竟有很多积淀、很多不舍。

他的科研团队再三挽留:“伙计,别走,你在这里,我们会有更多成果。”

可他知道,他的心里无论如何放不下那片温暖而辽阔的父母之邦……

朋友们不理解,年过半百,正该安享人生,为什么还要折腾?

他说:“

作为一个中国人,国外的事业再成功,也代表不了祖国的强大。只有在祖国把同样的事做成了,才是最大的满足

。”

没给自己留后路,他用最短的时间,辞职、卖掉别墅、办好回国手续。妻子张燕也以最快的速度、最便宜的价格处理了自己的诊所。

那天,处理完诊所的售后事宜后,蹲在那一堆堆她不得不舍弃的中药及医疗器械里,张燕失声痛哭……

十八年的剑河生活,就这样“挥一挥衣袖,不带走一片云彩”。

黄大年回来了,成为东北地区引进的第一位“千人计划”专家。

高平很懂他:“是‘千人计划’成就了他,让他义无反顾、全身心地实现理想抱负,抒发他的爱国热情。回国,使他将事业和情怀融合在一起。”

回国这7年,是他人生高速运转的7年,是他带领团队高放“卫星”的7年,也是他被病魔一点点吞噬的7年……

整理黄大年遗物,王郁涵在他卧室床头柜的三个抽屉发现了满满的花花绿绿的治肝病的药,泪水再次夺眶而出——

不知有多少个深夜,黄老师靠着这些药物熬到天明。

当一次次从晕厥醒来,当一次次在外奔波舍爱妻独守家门,当女儿的婚期因他的忙碌而一次次被迫推迟,当一次次深夜中被病痛折磨得辗转反侧……

黄大年,你真的不后悔吗?

“回想当初的选择,我没后悔过。”记者在黄大年留在母校的一份工作自述中找到了他自己的回答——

“

父辈们的祖国情结,伴随着我的成长、成熟和成才,并左右我一生中几乎所有的选择:这就是祖国高于一切!

”

赤子之心

——以出世的态度做学问、搞研究,以入世的态度爱国家、爱科学

黄大年就是这样一个人——以出世的态度做学问、搞研究,超然物外;以入世的态度爱国家、爱科学,殚精竭虑。

这是一个纯粹的人。

回国这几年,黄大年在科研领域搅起一片涟漪。用高平的话说:“大年对待科学是很‘任性’的,他不唯上不唯权不唯关系,不允许‘你好我好大家好’,如同一股清流。”

“深部探测技术与实验研究”项目,涉及经费十几亿元,是中国有史以来最大规模的深探项目,黄大年回国不久便出任该项目第九分项的首席专家。

如此庞大的项目,如何有效组织科研力量,让项目在一个统一的目标下取得成果,是一个相当大的考验。

黄大年站出来,提出“公司化”“绩效化”管理理念,“借鉴欧洲大公司的相关管理经验,在总目标下,赋予相关负责人具体任务,层层抓落实、责任全覆盖。”

“我们是科学家,不是工程师!”不少人反对。