图片来自网络

壹读微信号:yiduiread

文 | 会说话的哑巴

昨天早上,我们在

《除了如来佛祖,这些掌门人你都知道吗? | 壹读百科》

中聊了一下禅宗的前三代掌门人,今天我们继续说一下禅宗自

僧璨

后是如何发展的。

四祖道信

公元592年,14岁的小沙弥道信(永宁县人,今湖北武穴)找到僧璨大师,请教如何能够得到解脱之法。僧璨大师反问:谁束缚你了?道信说:没有人束缚我呀。僧璨说:既然没有人束缚你,你要什么解脱?道信大悟:原来束缚我的不是外物,而是自己的心。从此道信便追随僧璨钻研佛法,专攻禅宗。

十年后,僧璨传衣钵于道信,随即离开天柱山,去往华南的罗浮山;一年后,四祖道信也离开天柱山,北上至吉州东山寺(今江西吉安地区)。相传在此期间,吉州曾被叛军围困,吉州刺史无计退贼,眼看即将被叛军攻破,此时道信登上城墙,带领全城民众念诵“摩柯般若波罗蜜多”七日,最终令叛军退兵,保住了吉州城。江西九江的居士闻讯,特来邀请道信到庐山住持大林寺。公元620年,道信又应邀回到故乡黄梅的双峰山,建寺传法,并主张僧人劳作、自给自足,不被外界所打扰,以便专心修禅。

由于道信声誉远扬,唐太宗曾4次派使者请道信入宫讲法,道信都坚辞不去;唐太宗对此很生气,第四次令使者带去圣旨:如果人不能来,那就带人头来。道信毫不畏惧,坦然引颈;使者敬佩道信的无畏,并未带走道信的人头,回宫将实情禀报唐太宗,唐太宗钦佩不已,封道信为“国师”。

道信建立了禅宗历史上第一座能让僧人自给自足的寺院,要求僧人进行农业等劳动生产,满足自身的日常需求,这种做法经过弘忍等禅宗后人的发扬光大,迅速形成了被称为“禅林经济”或“农禅经济”的独特的寺院经济体制,这种经济体制为禅宗的发展奠定了坚实的物质基础。

公元651年,道信圆寂于黄梅。

五祖弘忍

公元608年,29岁的道信在黄梅地区偶遇一名聪慧过人的7岁孩童,道信不禁感叹道,这个孩子非凡人呀,如果能皈依我佛,将来必成一代高僧;并有意收为徒弟。于是便派人询问孩童父母,孩童父母欣然同意。从此这个聪明伶俐的孩子就一直追随了道信四十多年,直至道信圆寂。这个孩子就是禅宗五祖弘忍。

弘忍天资聪颖,又勤奋好学,深得道信赏识。公元644年,道信将衣钵传与了弘忍。道信圆寂后,弘忍继续主持双峰黄梅寺,后来礼佛学禅的人越来越多,弘忍就到双峰山的东面另建寺庙弘法,取名东山寺。因此弘忍的禅法也被称为“东山法门”。唐高宗两次请他入宫讲法,都被婉拒。

弘忍对禅宗的影响相当巨大,他将禅的理念引入日常的生活和劳作(而这一改变,也是建立在道信要求僧人进行劳作的基础上的),所作所为所思所想都可以是修行,最终达到这一切都无差别的禅修境界,这是一种全新的修持方法。

弘忍所提倡的“禅”深深吸引了大批信众,因为禅不再是面壁苦修或断臂求法,不再是高高在上不可企及的神秘佛法,而是一种生活方式,一种任何人都可以去了解、接触、修炼的生活方式。诚如当代美国汉学家比尔•波特先生所说:“没有学会生活的人是不能学禅的,而生活方式越简单,进入禅修之门也越简便”。

同时,弘忍还提倡在深山之中建寺修禅,因为他认为“栖神幽谷,远避嚣尘,养性山中……心自安宁,从此道树开花,禅林果出”。

公元674年,74岁的弘忍在双峰山圆寂。

六祖惠能

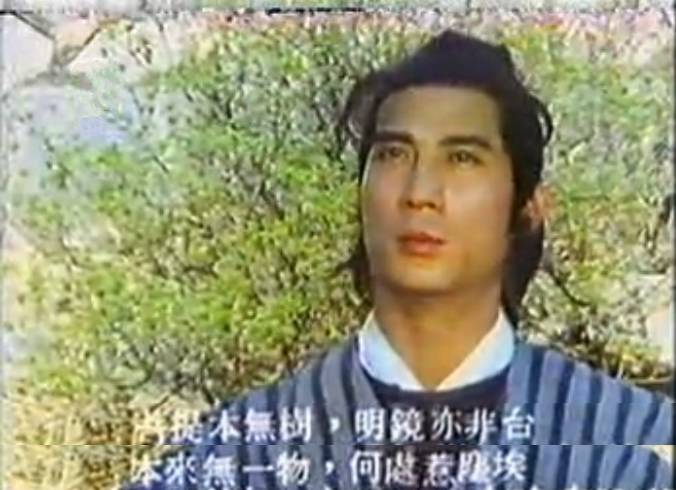

公元672年,禅宗五祖弘忍大师对门下弟子进行了一项终极测试:每人针对自己所理解的佛法,作一首偈颂,在这些偈颂中选出最优者,以传授衣钵。

消息传出,僧人们纷纷绞尽脑汁,力求最优。大弟子神秀作了一偈:

身是菩提树,

心如明镜台。

时时勤拂拭,

莫使惹尘埃。

在寺院的碓房里,一个目不识丁的正在舂米的人听到大师兄神秀的偈颂后,便请人帮他写下了他自己作的偈:

菩提本无树,

明镜亦非台。

本来无一物,

何处惹尘埃。

这个人就是禅宗历史上鼎鼎大名的六祖惠能。

惠能出生于岭南新州(今广东云浮市新兴县)夏卢村,俗姓卢;自幼家境贫寒,父亲早逝,惠能靠砍柴卖柴养活母亲。他因为在闹市中听到有人诵《金刚经》,忽然心有所悟,在安顿好自己的老母亲后,于公元672年来到黄梅东山寺拜弘忍为师。由于目不识丁,惠能到东山寺后便被安排在寺庙的碓房舂米。

弘忍见到惠能所作偈颂后,心中暗暗赞许,表面上却不露声色。第二天,弘忍独自来到碓房,问正在舂米的惠能:米舂熟了么?惠能回答:米早就熟了,就差用筛子筛一下。弘忍随手拿起禅杖在碓石上敲了三下,便离开了。当天夜里三更时分,惠能来到弘忍禅房,倒头便跪,弘忍欣慰门下有如此高悟性的弟子,随即为他讲解《金刚经》,同时把禅宗顿悟法门和衣钵传与惠能,并告诫惠能,为避免夺衣钵之争,天亮后立即离开东山寺。

成为禅宗六祖惠能遵师命,迅速离开了东山寺,回到岭南地区隐居。公元676年,惠能来到广州的法性寺(今广州光孝寺)听印宗方丈讲解《涅槃经》。期间见到有两个僧人看着在风中摆动的幡在争论,究竟是风在动还是幡在动,惠能在一旁微微一笑:不是风在动,也不是幡在动,是你们心在动。

惠能虽然得了弘忍的衣钵,但由于仓促离开,一直到法性寺这里,都还未正式剃度出家。而这一番“风幡”论,让当时法性寺的印宗方丈得知了他的身份,随即在寺中为惠能剃发受戒,并将剃下来的头发埋在一棵菩提树旁边。后人在埋发的地方又修建了一座塔以纪念六祖惠能,这座塔就是直今仍矗立在光孝寺之内的瘗发塔。

光孝寺内的瘗发塔

光孝寺内的瘗发塔

公元677年,惠能来到韶州宝林寺(今韶关南华寺),并在此弘法四十余年。他再次重申禅宗教义“直指人心,见性成佛”,提倡以“顿悟”明人心、见佛性,以达到“见性成佛”的目的,形成了独具一格的禅学理论体系。

由于当时神秀在北方弘法,惠能在南方弘法,因此也被称为“南惠能,北神秀”,惠能的禅法被称为“南宗”,神秀的禅法被称为“北宗”。

“北宗”所提倡的恰恰与“南宗”相反,不是“顿悟”,而是“渐修”,即“凝心入定,住心看净”,实际上走回了坐禅读经的旧式修行方法。惠能则提倡“举手举足,常在道场”,也就是在日常生活当中,以平常人的态度,融入禅法思想,以此为修行方法。相比之下,惠能所主张的修行方法无疑是更为简便、可行的。在惠能及其后世传人的努力下,“南宗”禅学最终占据了汉传佛教禅宗的主导地位,成为了“禅宗正脉”。

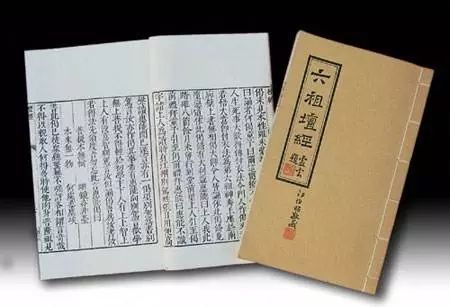

公元712年,惠能回到故乡新乡定居。回到故乡的第二年,惠能在当地的国恩寺圆寂,留下不坏肉身;圆寂后不久,惠能的弟子们将师傅的肉身送至曹溪宝林寺(今南华寺)供奉至今。同时,惠能的弟子们将惠能的经历及讲义汇编成书,书名曰《坛经》或《六祖坛经》。

六祖之后,或是为了避免夺衣钵之争,或是因为禅法已传遍大江南北、自成体系,禅宗衣钵到此便不再指定继承人,但禅宗传承的谱系则一直在延续,直至今天。

参考书籍:

1.《佛教史》 杜继文主编 江苏人民出版社出版;

2.《金刚经 心经 坛经》 陈秋平、尚荣译注 中华书局出版。

3.《胡适说禅》 文化艺术出版社出版;

4.《禅的行囊》[美]比尔·波特 叶南译 南海出版公司出版。

如果你觉得今天的文章还不错

动动手指,给壹读君

点个赞

呗

和壹读君勾搭的传送门

联系电话:010-85690155

人才招聘:[email protected]

文章投稿:[email protected]

商业合作:[email protected]