作为独生子女的我以前居然没有考虑过这个问题

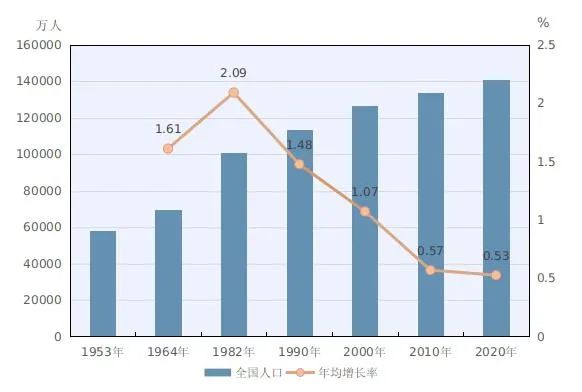

前几天关注了一下第七次人口普查结果,把我吓了一跳。

普查结果显示:我国十年来人口保持低速增长态势:年平均增长率为0.53%,比上一个十年的0.57%低了0.04%。2020年新生儿只有1200万,比2019年的1465万少了265万,下降了18%。

以上数据看上去好像直观的感受不强,那再来看看另一个数据:“总和生育率”。2020年,我国的“总和生育率”是1.3,就是说:

平均每对夫妻生育1.3个孩子。

身为八零后,除了很遗憾自己没兄弟姐妹,我一直没觉得一家三口有什么不正常。现在才反应过来,一对夫妻生养一个孩子,对人类发展真不是一件好事啊。

根据人口理论,总和生育率要达到2,才能维持人口总量不改变,而因为总会有一些意外情况,实际总和生育率至少要达到2.1才是正常的人口更替水平,即孩子数量和父母辈大致持平。

如果每对夫妻都只生一个孩子(即总和生育率=1),那么,这一届人变老、挂掉以后,留下的人口数量就会减半(这还是所有人都得无意外地活到生育以后的情况);而如果每一届人都这样,那么每一代的人口比上一代都会以几何级数减少。这样想,是不是有种科幻片的恐怖感。

当然,这是比较极端的情况,目前我国的总人口还是在增长的趋势,还没有必要太焦虑(主要是焦虑也没用)。

但现在亟待解决的一个问题是,提高生育率。

放开二胎政策似乎并没有起到预想的提高生育率的效果。现在的年轻人普遍生娃意愿低。很显然,一个重要原因是养娃成本太高。

过去我们的观念是“养儿防老”,现在赤裸裸的事实摆在面前:养儿不仅没法防老,抚养成本、教育成本以及心理成本,拿出哪一样都足够让我们加速变穷或是变老。

为什么现在的养娃成本变得这么高呢?

|

“诺贝尔经济学家加里·贝克尔为现代社会生育率持续下降提供了(不同于人口经济学家提供的)经济学解释。他证明,如果孩子的养育必须占有父母时间的一个固定不变的比例,那么,随着经济发展和父母工资的增长,养育孩子便显得越来越贵,从而父母会倾向于养育较少的孩子同时倾向于提高这些孩子的素质。这就好像当邮资增加了几倍以后,平均而言你发信的数量会减少,而每一封信所包含的信息会增加

。”(——汪丁丁)

|

本次人口普查还有一个数据

:

从受教育程度人口数量看

,具有大学文化程度的人口为21836万人。与2010年相比,每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人,15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年,文盲率由4.08%下降为2.67%,

人口素质不断提高

。

大学文化程度的人数增加,真的能得出人口素质提高的结论吗?

坦诚讲我并没有什么直观的感受啊。大家觉得现在大学生总体素质不断提高了吗?

我们来看看“人口素质”的定义

(

来自

百度百科)

:

|

“人口素质”又称人口质量,指的是人口总体的身体素质、文化素质和思想素质的综合表现

。它反映人口总体认识和改造世界的条件和能力。身体素质主要包括健康状况和预期寿命,文化素质主要包括文化科学水平和劳动技能,思想素质主要包括政治思想和道德品质。

|

具有大学文化程度,也就是普遍鸡娃的目标,似乎只包括“文化素质”里面的文化科学水平而已。

而在很大程度上,人口素质的三要素,特别是文化科学水平以外的身体素质、劳动技能和思想素质,恰恰应该是上大学之前好好奠基的,却被忽视了

。

现在的现实是,随着高学历人数的增加:“内卷”首先从大学生群体开始:“内卷”这个词的流行就源自大学生的圈子,然后迅速蔓延到中学、小学甚至幼儿园的娃。

正因为这个内卷,使得家长们花费巨大的大量精力和金钱成本来养一个娃

。特别是一线城市,只是学区房就足以让一个家庭背上沉重的负担。

而为了考入大学、考入所谓重点大学,太多孩子太早就失去了玩耍的自由,被各种课程和培训搞得团团转。先不说内驱力,看看学生们增长的抑郁症比例就知道了。学到最后,连身体素质都没有了,何谈其他素质呢。

我们是不是对“人口素质”的认识有偏差,有执念?

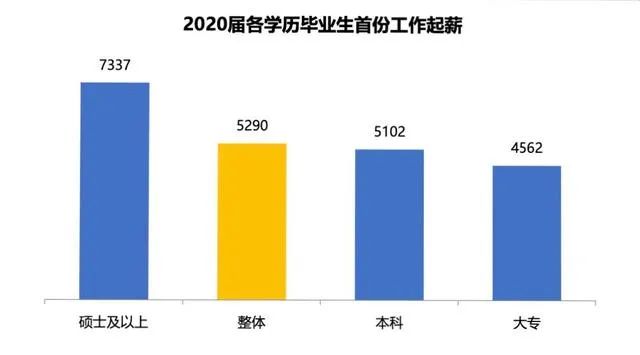

的确,在现在的社会背景下,如果一个人没上大学,基本上也就和“体面的工作”无缘了。

同时,因为整体的人口“学历”素质提高了,上了大学的人,很难接受自己孩子不如自己:

没上成大学的人,就会觉得孩子得比我素质高;上了普通大学的人,不能接受孩子上职高;上了985,211的,不能接受自己孩子上普通大学……所以焦虑、压力就一代一代这样堆起来,孩子们就从小被灌输:读书才能改变命运,一切为了上好小学,好中学,最后考上好大学,然后再同样以这样的观念养娃。如此往复循环。

但我们教育的初衷是什么来的?

“教育应该培养终身运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者。”这和

完整的

“人口素质”定义是一致的啊!

目前以考大学为目标的教育,其实并没有对提高人口素质起到很大的作用——如果它没有起到阻碍作用的话。

我们的大学确实一直在扩招,但大学学历总体上变“水”了。读书改变命运的理论在实践中越来越不成立了。

大学生增多,但符合期待的工作职位似乎并没有增加,于是大学毕业就会面临严重的内卷或是尴尬的境地:难度大的干不了;收入高的找不到;钱少事儿多的又看不上。所以不管做什么工作都是各种不开心。我实在遇到了不少这样的例子。

而2018年,快递员的平均月工资就有6200块了。

与其这样花那么大的成本和宝贵的四年时间,拿到了一个低不成高不就的身份,还不如干脆换个角度,学个手艺找一份看似没那么“高大上”却更加“匹配”的工作来的开心。

不论是不想生娃,还是内卷,其实都是个人理性导致的集体非理性的结果

。

把学历作为判断一个人素质或是教育成功与否的观念,是导致内卷和娃成本高的一个主要原因,不仅浪费了很多资源,苍白了很多童年,抹杀了很多创造性,更降低了大家的生娃意愿。

那要怎样做呢

?

就像奥数并不适合所有人一样,也许大学也并不适合所有人。

如果能认识到这一点,并且国家可以为人才发展提供更多元的评价标准和人生选择,大家养娃的焦虑是不是会小一点,成本会低一点,生娃意愿就会高一点呢。

国家

其实是有举措的

“十四五计划”中,对职业教育提出了如下目标:支持建设200所以上高水平高职学校和600个以上高水平专业,支持建设一批优秀中职学校和优质专业。

如果能

提高基础教育的水平,同时发展多样化的职业教育,

改变以大学学历为标准的评价体系,会

比扩大

大学招生

有效得多啊。

这个方向是很靠谱的,但力度再大一点才更好。

发展高水平的高职学校,为人才发展提供更多选择是一方面;另外也

可以借鉴瑞典挽回生育率的经验:对育儿夫妇

给与充分的

支持——

一方面是延长夫妻双方的产假

,

鼓励

爸爸多分担育儿责任;

另一方面,鼓励

女性

追求

自己的事业,国家负责

对12岁以下儿童提供高性价比的

全天候托管

。

随着劳动人口的减少,以后的人工成本也会上升,也就是,现在很多所谓“低端”的工作也可以获得不低的收入。孩子们应该有自由来选择自己喜欢做的事情,能够进入相应的职业学校力提升自己的技能,找到适合的工作。

说到这是不是有人问,你说的轻松,难道你甘心你家娃上职高?这其实就是一个观念转变的问题。我真心觉得,如果在基础教育阶段奠基好基本的人格修养,并且高质量的职高得以发展,孩子在未来根据自己的喜好和人生规划,选择继续上大学还是学技术,我都觉得挺好。

保持终身学习的习惯,做自己擅长的事情养活自己,会快乐地生活,才是我们希望以后

孩子的样子

。

如果这样,是不是人们生娃的意愿就会提高了呢?