【大橙哥注】

本文是峰瑞资本创始人李丰专栏第一篇,本期从美国上世纪 50 年代始的国家转型之路谈起,全篇跨度 60 多年,从足够长的历史维度,观察中国当今的转型机遇。

经峰瑞资本公众号[ID:freesvc]授权转载,有点烧脑,非常真诚,Enjoy~

峰瑞资本长期坚持分享商业洞见

,

我们相信信息流通会带来美妙的结果。

丰叔是走在最前头的那一个。去年基金刚成立那会儿

,VC

分享行业报告实在不多见

,

因为

VC

靠的是信息不对称。丰叔按下了部分同事的反对声

,

鼓励投资团队把行业研究报告分享出来。一年多的时间里

,

我们发布了

11

份行业研究报告

,

意料之外得到了

“

研究型

VC”

的称呼。

“

现在

,

共享知识才是力量。

”

我们新启了一个栏目【李丰专栏】

,

分享丰叔关于创业和投资的最新思考。熟悉丰叔的人都知道

,

他平时讲话语速极快

,

不过现在读多快你说了算。

专栏第一篇

,

丰叔从美国的

1950

年代说起

,

分析美国的产业变迁和国家转型

,

然后反观中国

,

探讨中国经济转型如何可能。全篇跨度

60

多年

,

希望能带来启发。

有点烧脑,非常真诚

英国《经济学人》杂志在 2013 年曾经对美国民众做过一次调查:如果时光可以倒流,你最想回到二十世纪哪一个年代?

得票最高的答案是五十年代。

美国作为唯一未受到二战侵袭的大国,凭借战争时期的资源积累与战后的复苏政策,牢牢把持住了经济总量第一的位置。其钢铁产量

在 1945 年达到世界顶峰。这个当时总人口不过 1.4 亿的国家,为世界贡献了 67% 的生铁与 72% 的钢。

在此后的数年间,军人权利法案(G.I. Bill)通过补贴学费、生活费的方式鼓励退伍士兵入学,为美国带来了一大批受过良好教育的劳动力

。

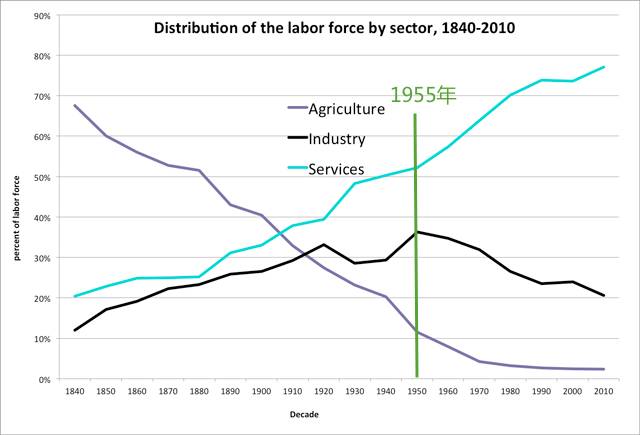

到了 1955 年,10–15% 的美国人从事农业,30–35% 的美国人从事工业,剩下的 55% 均从事服务业。

经济上的发展与生活体验的多元化,包括家用电器、广告的发展,让美国人时常将那段日子称为 “Good Old Days”(好日子)。

▲

1840-2010 年,美国三大产业从业人口数量变化。

数据来源:美国经济研究署(Bureau of Economic Analysis)。

1950 年代的美国与今日的中国有许多相似之处。根据国际货币基金组织的数据,2015 年中国的人均 GDP(按购买力平价计算) 为 7990 美元,约等同于美国 1941 年的水平。人均可支配收入提高,消费主义盛行。更重要的是,1950 年代的美国也曾是 “世界工厂”。制造业对于美国经济的重要程度,比起今日的中国有过之而不及。

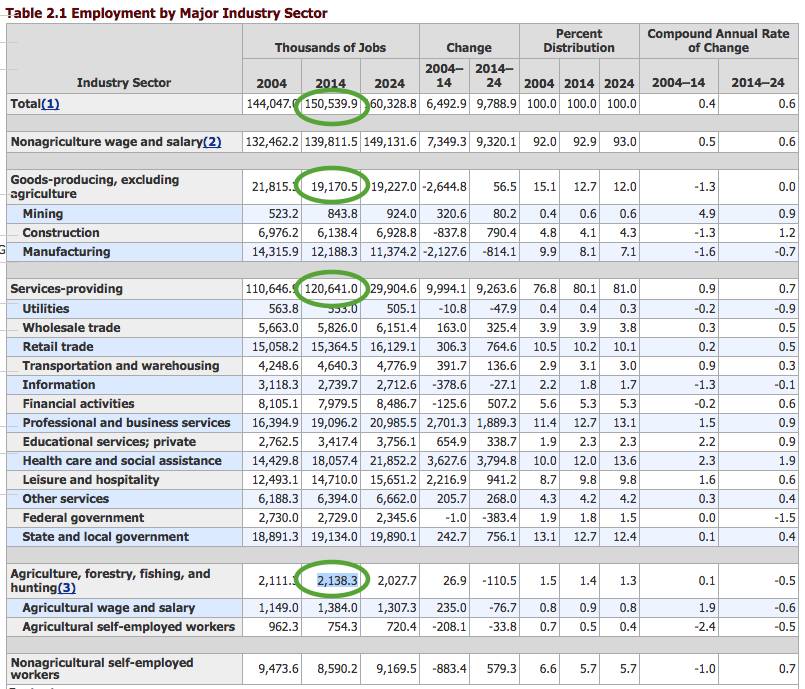

不过,美国并未停留在制造业大国的位置上。到 2014 年,农业占美国 GDP 降至 1.12%,从业人口占全美劳动人口 1.3%,

工业占 GDP 19.1%。80% 人口从事服务业(见下图)

。值得一提的是,从 1935 年到 1985 年,美国从事信息产业的劳动人口上涨了 2.2 倍。一个由重工业起家的大国,在半个世纪间成功转型为服务密集型经济,且不乏大规模专业人才(professional worker)出现,它是如何做到的?

▲

美国三大产业从业人员数量对比。

2014

年美国

农业、工业、服务业从业人数分别占比为 2%、

13%、85%。数据来源:

美国劳工统计局。

美国做了两件事。

首先,伴随

着城市化进程,

大量低收入的美国人在 50–60 年代从乡村迁徙到城镇,削减了农业、工业占 GDP 的比重。随着新型城镇的成立,人口的聚集,

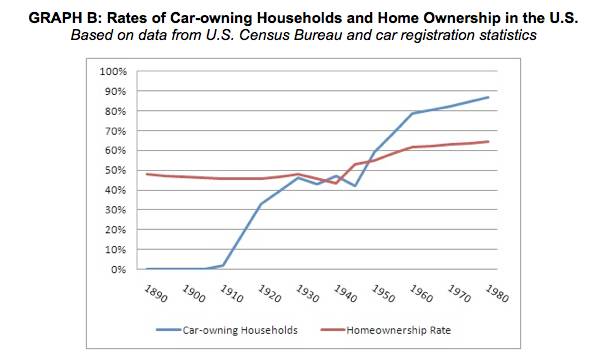

让美国在 1955 年就有了第一家购物中心。而公共交通资源的匮乏,使得汽车销量在五十年代达到新高。在这样的需求推动

下,美国完成了消费升级。

▲ 美国拥有汽车的家庭数量在 1950 年代大幅增长。数据来源:美国统计局(US Census Bureau)。

其次,美国抓住了一次重大的技术升级,帮助美国完成了经济转型和消费升级。从 60 年代到今天,美国引领了从半导体、PC、互联网几乎所有的科技潮流。这使得劳动力的技能转化成为可能。在所有的泛信息类职业中(包括科学家、工程师、教师、秘书、操作员),只有与

IT 从业人员占比在 1970 - 1995 年增加了 50%,其他类别的比例不是停滞就是

下降。

1957 年,后来的诺贝尔奖获得者、晶体管发明人之一 William Shockley 回到家乡 Palo Alto,创立了仙童半导体公司(Fairchild Semiconductor)。这家公司在科技史上的地位无需多言。它的员工日后成立了 Intel、AMD、国家半导体等芯片公司,以及红杉、KPCB 这些风投基金。仙童和它的追随者们在 60–70 年代带动了全美泛信息行业的发展。到了 1970 年,泛信息行业从业人员已经占全美总雇佣人口的 40%。

▲ 仙童半导体的 8 位创始人。

时至今日,全世界前五大上市公司中,有三个均属于 IT 巨头(Apple、Google、Microsoft)。

相较其他行业,信息业最大的贡献是人均生产率高。正因如此,科技类大公司才会不断发展,以至于成为今天的最大市值公司之列。而信息业就业人口和总量的大幅度增加,也带来了人均生产率的整体水平提高。

美国的转型成功,得益于

带有新技能的劳动力聚集(硅谷),形成了大批量的科技公司;以及最重要恰恰也是最容易被忽视的一点:通过向军人提供免费教育、鼓励社区大学等政策,解决原来低技能的劳动力就业问题。

当我们从马车过渡到汽车的时候,赶马车的人就基本上失业了。这些失业的人干什么去,是每一次经济转型最需要解决的问题,且不是一蹴而就的。一旦找到答案,拥有新技能的劳动人口将能与不断提高的生产效率产生乘数效应。

作为大国,美国凭借

科技对劳动力技能进行大规模地转化,

重新塑造了国家竞争力方向,并以此创造了世界上最大的以服务业为主要驱动力的经济体,这在历史上是很少见的。

其他国家的经验告诉我们,人口越少的地区,越容易发生经济转型。韩国选择了文化产业,香港、新加坡则转向了金融和旅游。唯一的例外可能是日本,还在寻找清晰的转型方向。

美国经验的宝贵在于,

它

是历史上唯一一个成功转型的大型国家,诀窍在于抓住了科技升级的 “风口”

。

美国现在有 1.6 亿的劳动力,其中 1900 万人从事工业。而 1978 年美国有 1 亿劳动力,其中 3200 万人从事工业(变化趋势可见文中第一张图表)。

也就是说,在这三十年的科技升级进程中,美国一共净转出了一千多万的制造业工人。

然而这样的成绩与中国的现状相比,似乎有点杯水车薪。中国目前有

7.8 亿的就业人口,农业、工业、服务业就业人口占比大约为 38%、27.8%,34.1%。农业

、工业就业人口加起来接近 5.2 亿。假定短期时间内中国人口不会遇到明显变化,除非我们像美国一样抓住科技升级这样的机会,否则对五亿人口进行技能转化,是个很不容易的事。

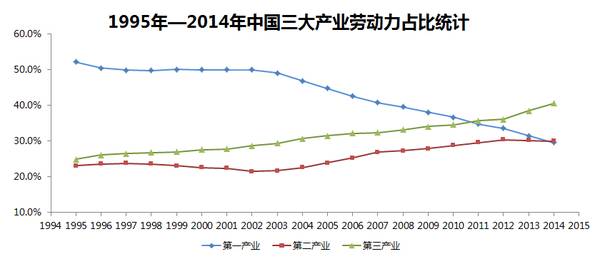

▲ 图表来源:中国国家统计局官网。

既然无法直接将劳动力技能转化,使得近五亿人口转向第三产业,

中国应该将制造业留在国内,做一次升级以满足不断变化的市场需求,

而非任由其流向成本更低的地区。

这几乎是转型必须要完成的目标。因此,政府近日出台政策鼓励科研成果转化,明确 “鼓励科研人员通过科技成果转化获得合理收入。积极探索通过市场配置资源加快科技成果转化、实现知识价值的有效方式”,为的就是加速实际应用。受政策影响,资本也会关注一些制造行业科技升级项目,因为这类技术对于制造业转型而言,可谓刚需。

在创业者、政策、资本的合作下,中国已经拥有了一些非常好的公司,比如华为和大疆。这两家公司之所以诞生在今天,是因为中国已经在足够多的行业里拥有了生产制造供应链。在这次广义的消费升级进程中,创业者可以通过这些供应链基础来实现新技术,提高效率。只有这样,才能让中国大规模的熟练就业人口发挥优势,创造更大的价值。

▲ 美国高度机械化的制造业。

中国作为工业制造国,为海外企业进行了大量的零部件简单代加工。经历这么多年的积累后,中国已经

拥有全世界最完善的供应链和熟练工人,以及外国难以比拟的

完整产业链环境。

如果在某个工业领域出现新的技术应用,只要中国团队跟别人差得不远,就有可能在完整的产业链环境下出现独角兽,比如今天的大疆、华为。反观

长尾理论发明者 Chris Anderson 创立无人机公司 3D Robotics,在烧掉 1 亿美元后开始走上裁员之路。除了本身管理的原因以外,最大的软肋也是供应链。

▲ 中国在担任 "世界工厂" 的进程中,积累了成熟的供应链。

在这次科技创新来临之前,阻碍中国制造业转型的现实因素,是起步时间过晚,导致中国赶不上其他国家通过多年积累而具备竞争优势的领域。但如果汽车从汽油发动机变成电池驱动的话,中国创业者就有可能在这样的缺口中找到机会。

原因很简单,中国在 2009 年后就成为了

全世界最大的汽车和汽车零部件的生产国,

有极强的供应链和产业工人。如果

在原来的工业基础上添加新技术应用,比如

锂电池和新型动力材料,中国可以利用成熟的供应链、强大的购买需求加速技术发展。这有可能让中国在十五到二十年后成为全世界最大的整车出口国之一,且自有核心技术。

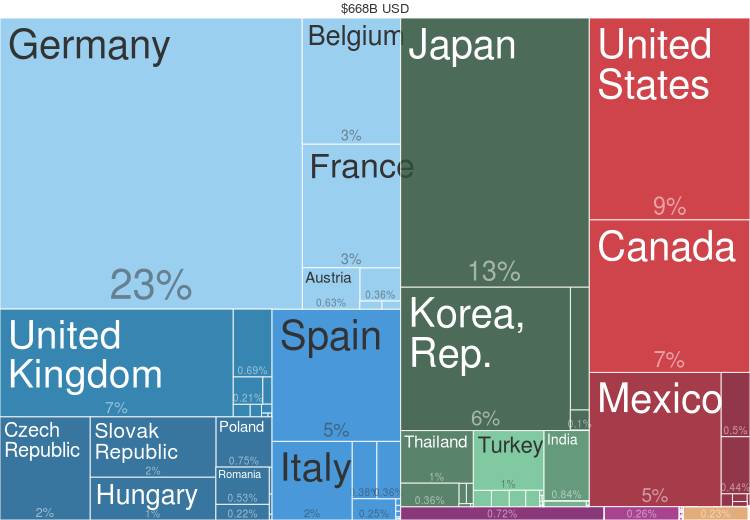

▲ 2014 年各国汽车出口情况。

而这种以科技创新作为驱动力的经济转型,与消费升级的潮流是大致吻合的。巨大的人口基数,消费者对商品价格、性能要求的提高,再加上科技创新,这些条件加在一起,才能使得中国在经历这一次转型时给出与美国不一样的答案。而正是这种转型方式的 “独特性”,使得美国在科技革命的过程中

既创造了世界型的企业,同时又转化和新增了很多劳动力技能,把最好的人留在那儿。

所有国家度过转型都很艰难。日本,美国在六、七十年代和当下中国经历过一模一样的现象:经济滞胀、金融危机、大规模失业。这种周期性的衰退时常发生,如果再向前追溯则要回到两次工业革命。无数人上街卖苦力,因为原来做的事情已经被替代了。虽是正常的经济现象,却也为社会埋下不稳定因素。

小国尚且如此,更遑论中国这样庞大的经济体。

解决就业问题几乎是转型应尽的责任。

目前可以看到的趋势是,中国的政策逐步倾向用科技提高生产力,并已经通过多次发文支持科研机构相关人员进行创新转化。有了政策作为引导,中国的下一步将很大程度上依赖这这一代科技创业者的表现。如果我们有更多的华为、大疆,通往成功转型的道路会变得越来越清晰。