正文

原文标题:讲述中国贵金属纪念币那些事儿 访《货币贵族Ⅱ——漫话中国贵金属纪念币》总撰稿、中国金币总公司副总经理张向军

“这是一本关于中国贵金属纪念币四十年发展历程的小书,我们试图用自己的文字去丈量这个不大不小的世界,用自己的思维去体察这个时空里一些本质的东西。”在刚刚出版的《货币贵族ll》一书中,这充满哲思意味的寥寥几句,突显出这本书的格局与追求。在这本书中,

作为器物文化审美类型的中国贵金属纪念币,不仅仅是审美个体和审美客体,也是开启“文化-历史-自我-历史-文化”之旅的“密匙”,更是认知外部宇宙与探寻自我宇宙的生动载体。

日前,就这本书的构思、理念、撰写与功用,《金融时报》记者专访了该书总撰稿、中国金币总公司副总经理张向军。

《金融时报》记者:

为什么把贵金属纪念币称为“货币贵族”?

贵金属纪念币在中国历史上早已有之,它们作为“宝物”主要用于上层社会,用于大额支付和储藏手段,所以把贵金属纪念币称为“货币贵族”或“贵族货币”。

西汉汉武帝为推行新政,举办重大庆典活动,曾经铸造作为贺礼用的马蹄金、麟趾金纪念币;

为奖励拓疆固土、立下赫赫战功的将士,铸造过专为赏赐用的金“五铢”钱;

陕西法门寺出土的唐金、银“开元通宝”钱,山西五台山出土的北宋金“淳化元宝”钱,都是和佛事活动有关的佛藏钱(庙宇钱);

宋、元、明、清历朝历代都把金、银钱大量用于皇宫内廷,称为“宫钱”。

当然,如今英雄纵横的时代渐远,“货币贵族”非为“贵族”专有,业已进入“寻常百姓家”, 雅俗共赏,益增意趣。

贵金属纪念币之所以是货币中的“贵族”,不仅在于其昂贵的材质、与生俱来的经济价值,更在于其超越货币职能的人文、科技、唯美属性。

中华人民共和国成立70周年150克金质纪念币(背面)

《金融时报》记者:

十年前,《货币贵族——中国现代金银纪念币》一书出版。阅读那本书,中国贵金属纪念币前三十年发展图景尽在眼前。十年后,您又推出《货币贵族ll》一书,该书在怎样背景下构思、写作?这两本书的写作理念、撰写方式、内容撷取等方面有何异同?

张向军:

新的十年过去了,站在更高山峰回望,总能看到更加瑰丽风景。

在这十年间,一个贵金属纪念币的新时代缓缓铺开,《货币贵族Ⅱ》正是在这样背景下有了问世的可能和必要。

此次撰写,一方面继续秉持权威性、知识性、史料性和趣味性的编写理念,另一方面也尝试创新撰写方式,以期不改初心,弘扬金币文化,推动金币研究,使之“更上一层楼”。

其实,早在2013年,我就着手该书的提纲撰写工作并不断充实完善,且先后到中国人民银行、中国印钞造币总公司档案室查阅有关原始档案。

书名原定为《漫话中国贵金属纪念币》,期望以一种轻松活泼的文体呈献给读者。

而后思之再三,于2018年2月11日确定采用《货币贵族Ⅱ——漫话中国贵金属纪念币》,以与2009年中国金融出版社出版的《货币贵族——中国现代金银纪念币》一书遥相呼应。

今后,《货币贵族Ⅲ》《货币贵族Ⅳ》也许会陆陆续续问世。

总体而言,《货币贵族Ⅱ——漫话中国贵金属纪念币》更注重四大意涵:

其一,尽量与十年前的《货币贵族》的结构进行区分,以体现两部作品的视角差别,给读者以阅读新意,力争体现出总体架构创新。

其二,尽量避免变成十大题材门类的贵金属纪念币的作品赏析,而其重中之重是从文化视角解构重组,有取有舍,强调人文视角,力争体现出作品审美创新。

其三,尽量增强对贵金属纪念币发展历程的整体把握,抓住关键事件节点进行“大历史”叙述,以突出时代主题的变迁,力争体现出历史叙述创新。

其四,尽量提高文字可读性、故事性和通俗性,在保证客观性前提下,避免历史史实无序堆砌、作品赏析无脑拔高、政策分析无限铺陈,减少套话、官样话,时刻注意挖掘故事原料,努力做到处处有景、处处有韵,力争体现出文学艺术创新。

《金融时报》记者:

对于写作而言,好构思、好素材还有赖于好的结构逻辑展现,而好的结构形式本身就是好内容不可分割的重要组成部分,《货币贵族ll》 一书的结构逻辑有何特色?分哪些篇章把宏大叙事娓娓道来?贯穿全书的文脉是什么?

张向军:

在写作过程中,虽然不断调整,也颇觉力有不逮,但一直勉力践行上述四个创新,最终形成了目前的结构和内容风格。

本书共分为三大篇,分别为炼化篇、历世篇和传世篇,遵循了一个起源、发展和传扬的自然逻辑。

炼化篇(第一章至第三章)侧重介绍贵金属纪念币起源的多重背景,细数其背后深厚的文化、技术和人的因素。

在此基础上,以1979年的历史机遇作为中国现代贵金属纪念币的开山契机,并展开40年的历世篇(第四章至第九章)内容,详细描述贵金属纪念币事业及中国金币总公司改革发展历程,其中穿插熊猫币、生肖币和其他主要题材的时代变化,对应了“历世”二字内含的“经历伟大时代”的主题。

最后一篇传世篇(第十章至第十二章)则将视角聚焦在贵金属纪念币本身承载的文化内涵,并从国家、市场群体、人格三个角度展开描述。

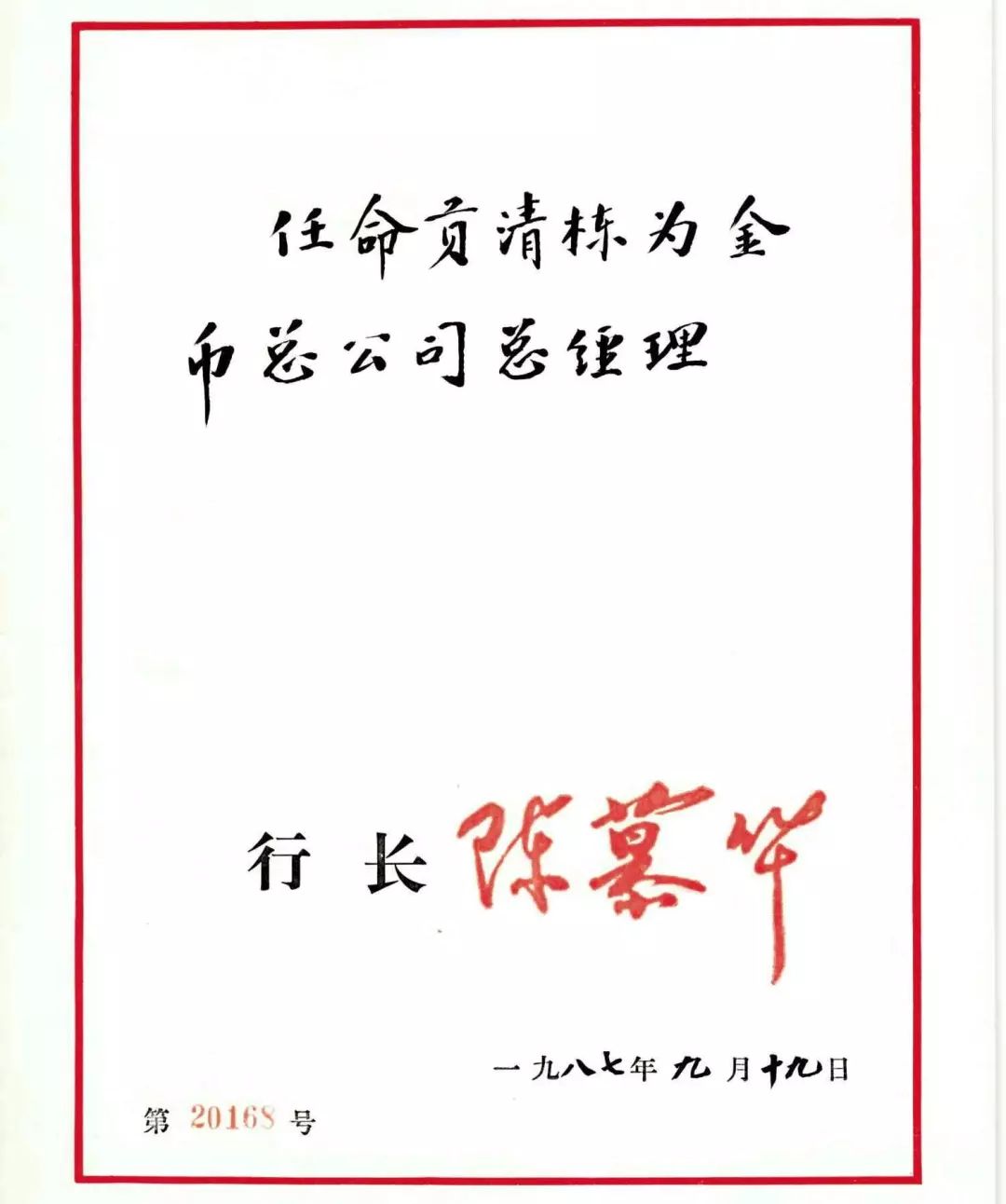

中国金币总公司第一任总经理任命书

国家文物鉴定委员会委员、钱币鉴定组组长、中国钱币博物馆首任馆长戴志强在本书序中评价,“作者抓住了‘文化’这个要领,不仅作为落笔切入点,而且作为贯穿全书的一条红线,格调提升了,可读性增强了,读者一定欢迎”。

的确,文化就是这本书的脉络与生命线。

文化“骨感”、艺术美感、金属质感、时代动感,是贵金属纪念币魅力所在,在这本书中,也紧紧围绕这些方面落笔。

《金融时报》记者:

刘勰《文心雕龙》有言“应物思感,感物吟志”,在中国传统文学中,托物言志与借景抒情是常用表现手法。在这本书中,无论是篇章题目,比如“秉烛从游”“物我相合”;还是每章前的诗句开篇,比如,“一色清平闲静处 百花妙曲不言中”、“不意千株争秀 只为四时同游”,都典雅精致,充满中国传统文学情韵。通过如此古典方式,叙述一枚枚现代贵金属纪念币构筑的物质世界,托何志?言何情?

张向军:

这其中的“志”和“情”有这么几个层面:

其一,家国之情。

今年是新中国成立70周年,我国现代贵金属纪念币发展之历史,幸与祖国同息同脉,时至今日,走过辉煌四十载。

回望过去风雨沧桑,不禁大有忆往昔峥嵘岁月之感。

改革开放之初,我们的确有创业维艰之时,然到如今,已是昂首阔步、勇往直前。

从“开山时代”的筚路蓝缕到“制典时代”的踌躇满志,从“应考时代”的有勇知方到“庶民时代”的大气从容,虽一个时代有一个时代“性格”,然贵金属纪念币的方寸之间, 凝铸了几代金币人从未改变的精益求精之工匠精神与热血开拓之澎湃激情。

贵金属纪念币构筑的时空脉络,与我们所处的伟大时代共振回响。

其二,个体之志。

每一枚纪念币都凝结着设计师独特的主体情思,他们赋予纪念币以生动灵魂和具体形象。

纪念币也是设计师们抒情咏志的寄托之所,等待妙赏之眼与妙赏之心的发现和体悟。

设计之精描细画、生产之精雕细刻、经营之精打细算、管理之精耕细作,“四精四细”的精神贯穿贵金属纪念币发售始终。

整个循环共同造就了纪念币的璀璨,这璀璨也记载了我们这个行业里不凡的往事、人物、奋斗、泪水与喜悦。

其三,明见本心。

本书在熊猫币方面给予了极多笔墨,这当然不仅仅因为它是中国贵金属纪念币的龙头品种和行业符号,更是因为它最直接地沟通了币内与币外的情感。

审美者注视与摩挲之下的,是被熊猫形象定义的世间美好与理想探求。

它构建的竹绿色的小小空间,代表了我们每个人柔软的内心,是我们探求的这个宇宙中最本我的部分。

因此,综观四十年贵金属纪念币的时空银河,是一个心路起伏的过程,是一个审美主体与客体彼此映照、互见自我、明了本心的过程。

《金融时报》记者:

翻阅这本书,既有典雅诗词,亦有生动俏皮话。在行文中,如何打破雅俗界限?

张向军:

这本书写作总原则是:

力争接地气,力求“三贴近”——贴近百姓、贴近钱币爱好者、贴近年轻人。

文风追求轻快幽默,语言追求生动有趣,形式追求丰富多样。

比如,编年体、纪传体、戏说体交替使用,写熊猫用编年体、写博览会用纪传体、写贵金属纪念币大学用戏说体;

再比如,写生肖币,取用网剧构思也是年轻人喜闻乐见的“十二时辰”。

实话实说,行胜于言,对我来说,心无旁骛,中国贵金属纪念币仿佛业已融入我的血液和骨髓,一幅幅图稿、一枚枚金币、一张张鉴定证书、一款款包装盒、一项项科研成果、一段段历史、一个个故事都刻在心头,挥之不去。

我分别编写了“成语”金币、诗词金币、相声金币、数字金币、“双升”金币、“十话”金币等,从各个角度讲述中国贵金属纪念币的方方面面、点点滴滴、曲曲折折,在这本书中也有一部分收录。

《金融时报》记者:

为写作这本书,您查阅了诸多原始档案和珍贵史料,这本书适用人群以及阅读价值何在?

张向军:

这本书不仅适合从业者、研究者也适合爱好者、收藏者阅读。

它包罗信息量大而全,还有诸多史料、照片首次披露,具有独到认知价值。

比如,“1130会议”。

1981年10月下旬,中国人民银行印制管理局科技处负责人朱纯德率代表团对加拿大生产造币技术进行了综合性考察后,写了加拿大考察报告;

印制管理局也随即向中国人民银行提出了铸造以熊猫为图案的普质金币方案。

1981年11月30日,中国人民银行副行长李飞主持行长专题会议,对此方案进行了讨论,会上有三位副行长——李飞、耿道明、刘鸿儒,分别提出了自己的看法,权且称为“1130会议”。

再比如,20世纪90年代中国贵金属纪念币市场剧变时期,为贵金属纪念币发展壮大做部署和研究的1993年北京会议、1994年太原会议、1995年无锡会议、1996年杭州会议、1997年黄山会议、1998年大连会议。

读者阅读这些历史,会更加清楚中国贵金属纪念币的来龙去脉。

实际上,40年中国贵金属纪念币本身就蔚为大观,是一本浓缩的“百科全书”,里面有文化、有经济、有历史、有审美、有科技、有社会、有人生。