“完美8小时”是我们的黄金标准。你必须快速入睡,闹钟响起后要立刻醒来。如果你无法入眠,可以试试网上流传的数千个小窍门:涂草本精油、泡浴、喝樱桃汁、摸着肚子迷迷糊糊地睡去。如果这些都不奏效,那就冥想。

正如我们现在对精酿啤酒和本地蔬菜的重视一样,睡眠,这一最不费力的人类需求已经成为一件定制的日用品,它拥有许多条规矩,也带来了不小的焦虑。忙碌的城市人午休的时候花钱在睡眠舱里休息,手机可以和床同步,帮助我们分析每个难以入眠的夜晚。放眼全球,助眠市场预计将在2020年达到800亿美元。正如《纽约时报》所形容的:“睡眠是新兴的瓶装水”——免费,但包装精致。

我们的睡眠习惯也带来了空前的隐忧。小报总是定期地提醒我们,如果一天的睡眠时间少于7小时,患上常见疾病的风险就会增加。不过研究表明,如果睡眠超过9小时也会陷入风险—睡得过久的人中风几率会翻倍,患上抑郁症、肥胖症甚至致命疾病的机会也会大幅增加(这些研究背后的因果机制尚不清楚)。我们是如此地缺乏睡眠,也如此地希望保持完美的状态,以至于4%的美国成年人定期服用安眠药,相信最近仍然有5千万~7千万人患上睡眠障碍。不同国家的具体数字不同,但总体趋势是一致的。去年,密歇根大学(University of Michigan)的研究人员宣布了一项全球“ 睡眠危机” :他们通过手机应用程序追踪全世界人类的睡眠习惯,发现只有少数国家的人能够实现标准的每晚8小时。但是,8小时这个数字是怎么得来的?

我们用大约1/3的生命来睡觉,这一需求是恒定的,虽然从进化学的角度来看有些神秘,但最近又有新的假想提出:我们的睡眠应该连续不中断。从历史和跨文化的层面进行分析,会发现人类睡眠的时间、地点和模式存在巨大差异。在柬埔寨,人们哪里方便就睡哪里。在许多文化中,人们成群睡觉,在人来人往的地方睡去又醒来。在日本,员工上班期间直着身子坐在位子上睡觉的场面并不罕见。这种叫做“居眠り”(即打瞌睡)的睡眠形式被社会认可甚至鼓励——这是献身工作的最佳体现。简而言之,睡眠的顺应性要远超出我们平时的设想。“ 睡眠总是社会性的,影响人的同时也被人影响着。” 美国人类学家马修·沃尔夫-梅耶(Matthew Wolf-Meyer)写道,他在著作《沉睡之众》(The Slumbering Masses)中进行了现今最全面的睡眠文化研究。“没有睡眠就没有社会,没有社会期望就没有睡眠。”

在以前的西方社会中,除了精英以外(他们和现在的人一样担心睡眠情况)的大多数人长时间以来都认为,睡眠是一项状况不佳、欠缺思考的活动。根据沃尔夫-梅耶所说,工业社会以前的大多数人都是分段睡眠,夜间如果睡得不好或不够久,白天就打瞌睡补觉。那些研究工业化之前睡眠情况的学者,他们一般选择研究梦境。失眠症(Insomnia)这个词汇直到1758年才出现在《牛津英语词典》中,它之所以令人担忧,是因为无法入睡就代表着被魔鬼控制,或者是相思病作祟。它并不是一个公共健康隐患:那些晚上睡不着觉的人会选择在白天补回来。

18世纪中期,城市化以及转型至工厂劳工化的趋势,开始慢慢冲击这些随意的睡眠习惯。城市工作者不用日出而作,也不会因特定日子要做特定事情而安排日程,每天唤醒他们的是工厂领班的起床号。他们的工作有很高的体力要求,轮班制度十分严酷,工作环境对感官也有着强烈冲击,一天结束后便瘫倒在床上。

“工业化让睡眠模式规律化,特别是在早期阶段,人们被工厂铃声吵醒,不得不在特定时间现身。”埃默里大学(Emory University)教授本杰明·雷斯(Benjamin Reiss)说道。雷斯认为,工厂为了产量最大化,会强迫工人进行越来越长的轮班工作。即使在1879年电发明以前,工厂主也会让工人在煤气灯下进行夜间工作。约瑟夫·怀特(Joseph Wright)1782年画了一幅让人印象深刻的油画《夜间的阿克赖特纺织厂》(Arkwright’s Cotton Millsby Night),画中有一座矗立在田园风景中的工厂,夜间仍然灯火通明,证明了当时那个着魔的社会的确是一位当代评论家所说的“ 无眠年代” 。

1817年,英国社会学家罗伯特·欧文(Robert Owen)发出了工人运动中最引人关注的呼吁:工人应该花8小时工作,8小时睡觉,8小时做其他事情。根据雷斯的说法,这便是我们现在为何如此关心睡眠的起因。“ 工人运动为了反对工厂主的剥削,提倡8小时变成一项特权以及一种健康的休息模式。” 他解释道。

19世纪初,研究睡眠变成了一门科学,8小时的理想时间成为研究的起点。纳撒尼尔·克莱特曼(Nathaniel Kleitman)是第一个建立睡眠实验室的人,他那些关于生理节律的早期理论建立在一个设想之上,即瞌睡、假寐及夜间苏醒,简单来说就是所有无法满足疲惫的轮班工人需求的睡眠模式——都是“劣质” 睡眠。沃尔夫-梅耶表示,我们现在对药物治疗睡眠的热衷正是来源于这些转变:“现在的美国人之所以希望治疗夜间失眠,是受累于美国工作日的结构安排及20世纪早期睡眠科学家信奉的某些睡眠模式的具体化。”

所有的这些都违背了历史趋势:那时的工业领袖认为睡得越少便能做得越多。爱迪生在1879年发明了电灯泡之后,兴奋地表示生产力再也不会停歇。“那些每晚睡8到10小时的人并不会完全入睡或完全苏醒,他们只是在24小时的时间里和别人打瞌睡的程度不同。”他轻蔑地写道,吹嘘称自己每天最多睡5小时。这种对短时睡眠的赞美回到了僧人和朝圣者整夜祈祷以示虔诚的年代,也让人想起了现代的政治修辞:玛格丽特·撒切尔(Margaret Thatcher)1979年成为英国首位女首相之后,她从来不会疲于鼓吹自己睡得多么少,就好像这样的话便代表她真正和男性取得平等。

把睡眠限定为单纯的生产概念,在这个过程中我们丢失了什么?也许是想象力。人类学家芭芭拉·特德洛克(Barbara Tedlock)研究过世界各地的睡眠模式,她提出一个观点,很少有其他社会像西方这样截然区分睡和醒。对许多文化来说,梦是沟通的频道,是忏悔和预言的时刻——让我们进入精神的领域。但西方在经历了启蒙运动后,把睡眠单纯看做是身体修复的手段,它那更神秘的一面过于朦胧,很多人并不会把它纳入自己的体验中,除了一些弗洛伊德学派(Freudian)的心理学者。

1990年代初期,托马斯·韦尔(Thomas Wehr)通过一项研究发现,连续多天被剥夺人造光源后,被试者很快便进入了埃克奇所说的睡眠模式:他们睡了4小时,然后醒来1小时,接着再睡4小时。但他也招来了批评的声音。英国睡眠专家尼尔·斯坦利(Neil Stanley)告诉我,他在检查埃克奇的实验证据后发现了不足之处。“埃克奇是一位历史学家,这就是具体化的最完美例子,即如果某样东西有名字的话,那么它就一定存在。”斯坦利说道。他对文献中出现的睡眠相关词有另外的解释:“第一次睡眠指的基本上是夜晚开始时的深度睡眠。之后,你会在第二个快速眼动(REM)阶段醒来,这时夜晚大概已经过了3.5小时。所以,前人写的这些东西完全可以用科学进行合理解释。”

雷斯的反应则慎重了许多。“如果说(睡眠)有一种默认模式,那就可能太激进了,但我认为他的成果有一个方面做得很好,他指出了统一的8小时模式本身是一个人为的架构,”他说道,“埃克奇告诉我们睡眠有一条历史的轨道,而且十分多变,这一下就打开了思想的阀门。”

在这个朝九晚五的社会中,晚上固定睡眠时间自然是明显的选择, 诸如失眠这样的睡眠障碍应该被归为社会问题,而不是个人负担。就像费尔班克斯所说:“我觉得我们的确可能有睡眠危机,但它更像是社会、劳工市场以及我们用电方式的危机,而不是那种可以通过服药治愈的健康问题。”

这种心态难以动摇。费尔班克斯承认,尽管她了解所有事情,她依然不断地担心睡眠:“这么多个星期以来,我一直和心理医生说要停止助眠药物治疗,我一想到要自己睡就很焦虑,甚至连一个晚上都不敢尝试。”

对于达夫来说,自从了解到人们可以在不同地方和不同时间睡觉之后,她对此表示敬意,甚至更加享受这个过程。“我们还可以让自己花费更多的时间醒着躺在床上。”她说道。有些医生也在第一次看病的时候尝试相似的策略,他们在开处方之前会向焦虑的患者解释称,睡眠分段化并非不正常:如果你醒来的时候不会感到疲惫的话,那你之前睡得多么奇怪都不要紧。

一些自相矛盾的睡眠秘诀经常对我们进行信息轰炸,越过这些堆积如山的小窍门,我们发现了核心所在— 我们夜间的那些起起伏伏、怪异梦境和夜间苏醒的现象,这些可能都是“正常的”——这才是值得传递的信息。

圣诞临近尾声,在这里我们挑选了五位读者的睡眠故事

叶小汐

在距离东京两小时火车路程的伊东市,住在临溪的木结构大宅子里的那几天。脚踩地板会听见吱吱呀呀的声音,必须要收紧核心才能控制住自己硕大的身躯在这百年老屋里不留下过大声响。也是因为有控制,所以放缓脚步,屏住气息,从外到内的体会"变慢"这件事情。

每天睡前去风吕泡十分钟然后上楼,睡在木质窗前的榻榻米,看一眼外面的月亮,心里想着,真是美好的夜晚啊。一夜好眠。早晨温柔的阳光会照射在脸上,一坐起身就有烂灿的光线跳跃在睫毛上。

于是,在那几天的梦里,仿佛只充斥着一些声音。风吹窗户纸的声音。溪川内水流的声音。木钟里秒针走动的声音。我自己的声音。

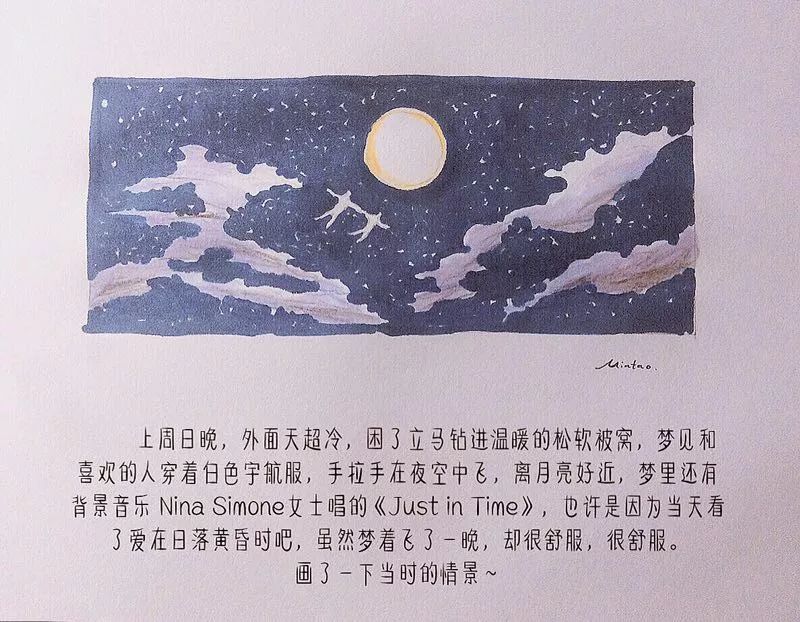

上周日晚,外面天超冷,困了立马钻进温暖的松软被窝,梦见和喜欢的人穿着白色宇航服,手拉手在夜空中飞,离月亮好近,梦里还有背景音乐 Nina Simone女士唱的《Just in Time》,也许是因为当天看了爱在日落黄昏时吧,虽然梦着飞了一晚,却很舒服,很舒服。

从小住在乡下,炎热的夏天没有电风扇, 外婆会用手握扇子整夜给我扇风。很多时候她的头已经垂下,整个人就快陷入梦乡时,手还在机械般扇着,而我在丝丝缕缕凉风中睡去。

有些时候,我不想睡在屋子里,想睡外面。外婆总是迁就我,把凉席铺在屋顶上,帮我赶蚊子,喷花露水。几个孩子你挤我我挤你,排排躺着。周围一片漆黑,但是满头满眼都是星星。刚开始看的时候,星星没有那么多,但是再看一会,你会发现星星越来越多。它们好像在旋转跳跃,越来越近,我伸手就可以摘到,可是手还没来及抬起,眼皮就黏住了。第二天早上醒来的时候,我永远舒服地躺在床上,是外婆抱我回来的呀。

我无比怀念这些无忧无虑的夏夜,更无法忘记我的外婆。

12年走新藏线,至阿里,再至死人沟,当时快大雪封山,因无力继续,留宿死人沟,海拔近5千,据说这里曾经有长眠不醒者,而之前也遇到过在这里睡觉产生幻觉的旅友,所以这些应该都是高海拔的原因,没有脱衣服,盖了所有可以盖的衣物,因为已感冒,本身无法呼吸太顺畅,又高反头疼,更加上食物单一,一夜仿佛坐过山车,又仿佛从高处坠落,却无尽头,在暗夜中挣扎,一夜恍惚。现在偶尔想起,突然有点忘记那种感受,只记得夜太长太长了,永远不想再有那样的夜。

我睡觉打呼,仰睡时较频繁,侧睡时就还好。一个人睡的时候肆无忌惮,一旦需要跟别人睡一张床,便有一种忐忑与愧疚感。因为睡眠时间里身体并不受控制,即使入睡时我在有意克制姿势,深度睡眠后难免会翻身。C是一个浅睡眠的人,我们在一起的那段时间里我甚至有暗暗练就尽量让自己侧睡的本领,尽量不吵到他睡觉。而他会在我偶尔失控的时候,用胳膊绕过我的身体再抱住,形成一个spooning的姿势。早晨起床的时候,我们会放一些没有意义的歌,裹着软软的被子一起看窗外或日出或冷雨,有一刻曾那么觉得,就这样老去就好了

愿你也能找到属于你的大/小勺子

恭喜这五名读者获得了KINFOLK的圣诞礼物:

SILKY MIRACLE的睡衣礼盒

(请将您的联系方式留言在后台)

SILKY MIRACLE从伦敦携精致生活美学而来,意在为生活品鉴家的家居生活增添无与伦比的质感。