春晚进入倒计时。

从1983年开始至今,央视春晚已经举办三十六年了。那些年的电视机还是个方盒子,盒子里外都有温度,而如今,我们坐在大屏液晶电视前,电视机里乌泱泱全是人,却再没了当初的热情,只是以吐槽的方式和春晚保持着藕断丝连的关系。

去年董卿朱军缺席央视春晚,就有不少网友调侃春晚已经不是原来的配方,也没了熟悉的味道。而在早前公布的19年春晚节目单里,网友们发现刘谦再次回归春晚,而六年前和他一起搭档见证奇迹的董卿却并未出现在主持阵容里。#好想董卿# 的话题瞬时被顶上微博热搜。

确实,在20多年主持生涯里,董卿本人就是“大场面”的代名词。

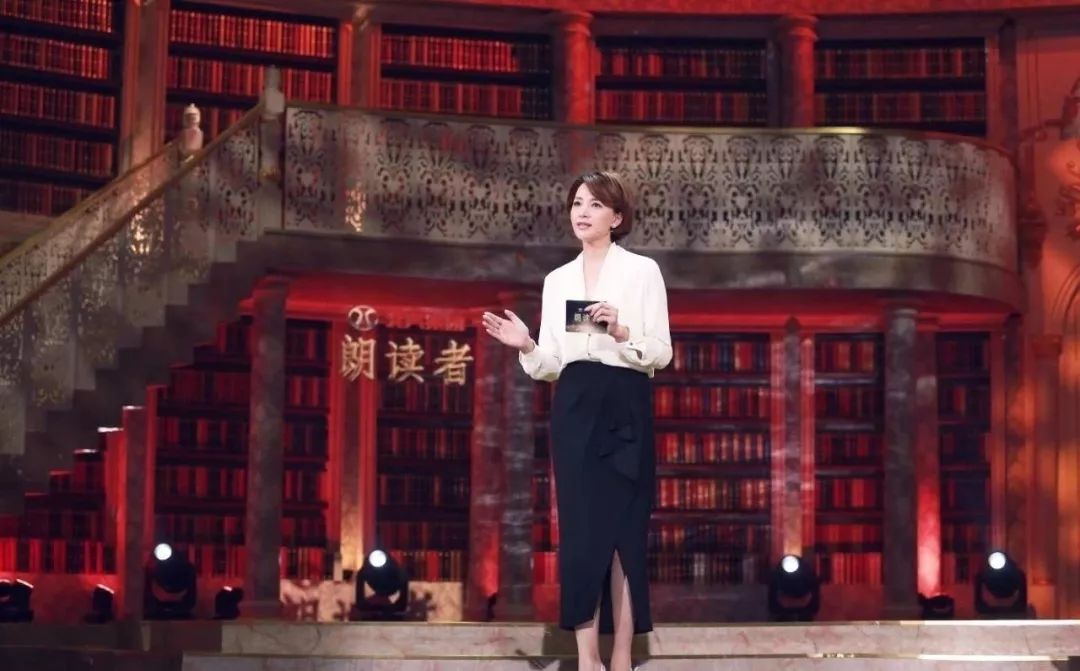

2005年,颇具黑马气质的董卿首次亮相央视春晚,随即被观众所熟知。此后,连续十三年主持央视春节联欢晚会 ; 连续八年被评为央视年度“央视十佳主持人 ”;连续七年排在央视挂历女主持人中的前三甲 。对于很多人来说,她已经到达了一般主持人难以企及的高度。而这两年,她频繁被人们提到却不再是以央视一姐的身份,伴随她出现的是《中国诗词大会》、《朗读者》这类带有董卿属性的节目。

银幕上,气质好、有才华、情商高的主持人不在少数。但为什么偏偏是董卿,能得到众口一词的赞美?

真诚地去感受自己

感受对方,感受这个世界

古训中有句话是这样说的,“以诚学习则无事不克,以诚立业则无业不兴。”这其中之“诚”即指真诚。

曾国藩先生曾给“诚”字下过定义:一念不生是谓诚,故“诚于心,必能形于外。”也就是说,

真诚是内心的纯净无杂,是外表的真实、不虚伪、率性自然、易让人亲近。

对于采访者而言,能让被采访对象初次见面就敞开心扉,靠的就是真诚。

还记得17年的一次采访,董卿的3次下跪引发了不少议论。

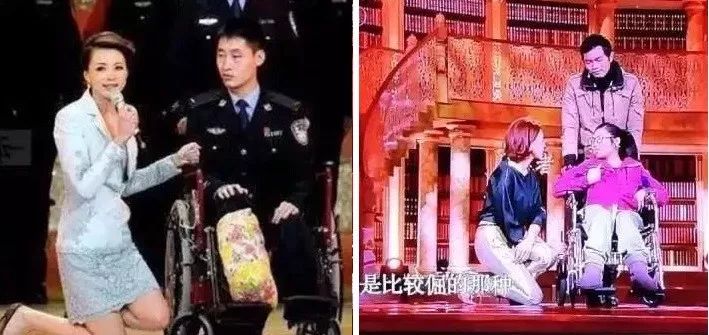

起因是在一档节目中董卿采访我国著名翻译家许渊冲老先生。许老先生因为腿脚不便,一直坐在椅子上,为了照顾老人家,也为了表达对老爷子的尊重,采访过程中,董卿3分钟跪地3次,她不经意间展现的细节,完美诠释着优雅、大方、谦逊的中国女子风范。

有人说这是因为老先生德高望重,但回首过去,这并不是董卿第一次下跪。在以往的采访中,无论是负伤的警察,还是年幼残疾的孩子,无论她穿的是裙子还是裤子,她都会以半跪的姿势保持平视的角度去和采访者交流。

真诚的感受对方,有时候还体现在沉默里。

在《朗读者》的录制中,有一次采访徐静蕾。提到奶奶,徐静蕾几度哽咽,快说不下去了。做为主持人,董卿没有选择追问,只是静静的看着她,什么都没说,满眼的关切和理解。于是,徐静蕾缓了一下,接着说完了整个故事。那个片段,后来成为《朗读者》节目中最动人的片段之一。

董卿说,

语言和任何艺术一样,追求的是走向人心。

正是这样,我们才在《朗读者》里跟随董卿,见证了一段段人生经历,感悟了一个个真情实感。他们或是保有着孩童的纯真,对未知敏感而好奇;或是仍像岁月正好的青年,热情如火的追求浪漫;抑或是像走过万水千山的智者,回味人生轶事时,一个眼神就能轻易把人击中。

善于思考

1994年,董卿在浙江电视台开始了自己的主持生涯,从浙江到上海,从上海到北京,她的舞台不断变化升级,2005年,董卿首次亮相春节联欢晚会,在央视春晚这一舞台上,年复一年的历练让董卿的主持风格越来越成熟,同时也成就了她连续13年主持春晚这样一般主持人难以企及的高度。但是,就在2014年春晚之后,董卿做了一个令人吃惊的决定——离开舞台,以访问学者的身份赴美留学,对于很多人来说,董卿的这一行为相当于高速运转中的一个急刹车。

大家对董卿的这一做法非常不理解,就连她的父母也坚决反对,他们的理由是留学是20岁做的事情,但此时的董卿已经40岁了。

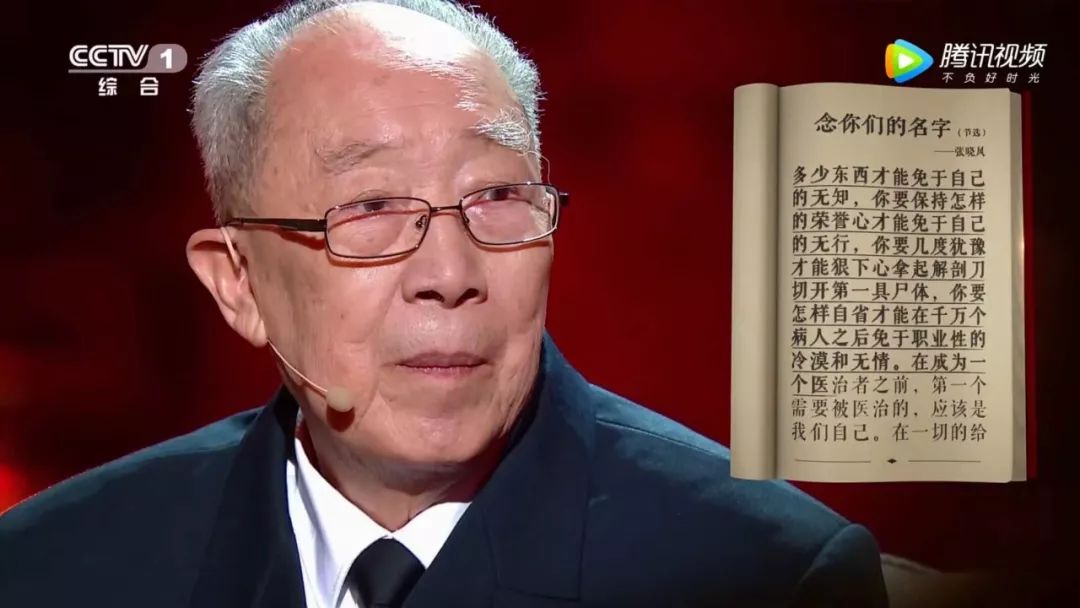

《朗读者》请过一位嘉宾吴孟超,是中国肝脏外科之父,他读的是张晓风的《念你们的名字》:

你需要学多少东西才能免于自己的无知,你要保持怎样的荣誉心才能免于自己的无行,你要几度犹豫才能狠下心拿起解剖刀切开第一具尸体,你要怎样自省才能在千万个病人之后免于职业性的冷漠和无情!

之所以做出这样的选择,是因为董卿也遇到了这种所谓的「职业性冷漠」。在中央台安身立命十六年,她最骄傲的一点就是对工作的100%投入。只要站上舞台,她就可以忘记一切,即便前一分钟还在为生活琐碎而烦恼,后一分钟拿起话筒,看到摄像机的灯亮了,她一开口就觉得自己又充满了力量和快乐,这是工作带给她的任何事情都无法代替的愉悦感和满足感。

但在2012年的时候,她发现自己做不到了。她意识到自己不再那么兴奋,工作有了一些套路,凭经验做事情而不是凭激情做事情,这让她特别痛苦。就在这是,心里有个声音提醒她,

“你敢不敢停下来,敢不敢放下在别人看来一切都算完美的生活,敢不敢和过去的自己做一个了断。”

所以,她给自己按下了暂停键。

高速运转下的急刹车必定伴随着猛烈的碰撞,即使没有头破血流起码也是鼻青脸肿,但这只有她自己才知道。无数个晚上,她一个人坐在书房发呆,那个春节过后,她知道一时半会儿不会再有新的节目,那个修整是无限期修整,她自己也不知道再次站上舞台会是什么时候。初到国外,她甚至失去了自己最大的优势——表达,她有思想、有感情、比一般的学生成熟,但她却没有别人表达的那么好,甚至没有别人那么敢于表达,留学的整个过程,不像是重生,更像是打磨心灵的过程。

她曾在接受采访的时候说过,一个优秀的电视节目主持人应该是善于思考的。

“可能我们很多主持人也是一台一台节目地做,为什么有些人在10台、20台、100台节目中就成长蜕变了,有些人可能还是在原地?那些成长的人往往是会思考的人,思考“我是谁”“我能做什么”“我想做什么”“我未来的方向是什么”,这个很重要。”

作家阿瑟· 克拉克的墓志铭上写着这样一句话

“我永远都没有长大,但我永远都不会停止生长”

,之于董卿,这或许也是她的真实写照。

敢于撕掉标签

在40+的年龄,董卿开启了另一种工作状态,那是一个我们并不熟悉的、春晚之外的董卿。

2017年,董卿作为独立制片人的综艺节目《朗读者》在央视一套开播,成为同时段国内综艺最有话题性的霸屏者,而在《朗读者》那些打动人心的故事背后,藏着的是董卿的故事。

作为主持人的她,喜欢自己把自己能做的部分做到极致,但做制作人完全不同,节目的方方面面都需要她负全责。节目模式、制作公司、经费、赞助商、播出平台、人员,这些以前她不用考虑的东西纷纷涌来。

“一个念头在脑中,两页策划在手上,三个散兵起步,四处磕头化缘。”

她如此回忆《朗读者》筹建之初的状况。

在娱乐真人秀节目的挤压下,文化类节目招商并不容易,董卿不得不像祥林嫂一样一遍遍给人家描述画在纸上的大饼即将散发的香味。回顾筹备之初的那年,她也曾表示自己不止一次徘徊在绝望的边缘。

“一会儿说今天找到钱了,一会儿说钱没了;一会儿说找到演播室要搭台了,一会儿说演播室也没了;一会儿说嘉宾能来了,一会儿说人来不了了。那阵子,我的白头发一根一根地长。”

作为领导者的她,即使经历一个个失眠到凌晨的夜晚,等天亮了,她还是要带着微笑出现在办公室里,告诉大家当日的选题,会议的内容。

她没有放弃,是觉得自己还有一份责任。就像她在节目当中说过的,其实所谓的勇气,是你在认清了生活的真相之后依然热爱它。所以,在所有这些让你焦虑、纠结、崩溃的事情背后,你还是要明白,最终的彼岸是什么?你想要达到的目的是什么?在拨开一切的乌云和荆棘之后是什么?如果你坚信这一点的话,可能你还是能获取一些力量的。