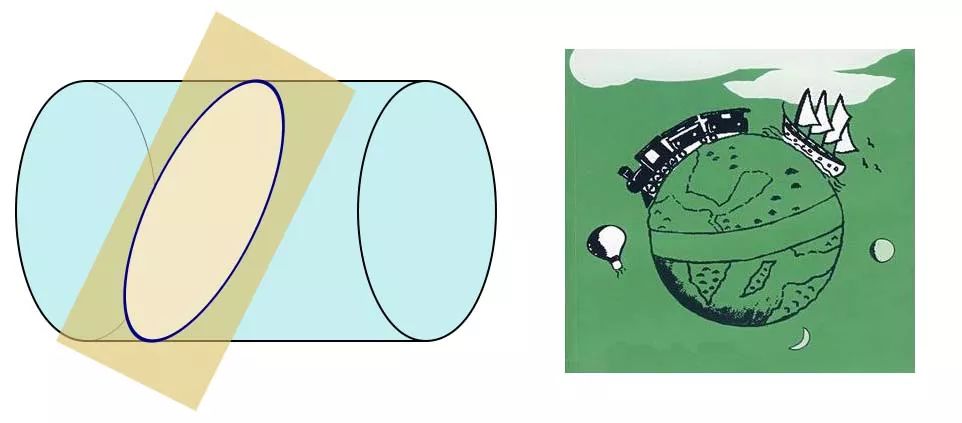

“在人类的想象中,天堂和地面仿佛各在泥版的一端,中间横着天空和星辰。可事实上,天堂和地面通过某种不可思议的途径卷成了一个圆筒,在圆筒上,天与地相接相连。”特德·姜在他的科幻小说《巴比伦塔》里,描绘了一座连接天地的塔。矿工们登上它,用一年半的时间爬到塔顶,凿开了天堂。而天堂之上却是他们一年半前来时的大地。

科幻世界里的天空可以弯曲成圆筒,让天地相接;而现实世界里的大地弯曲成椭球形,让“环游地球”成真。当凿开天堂者重回大地,当周游地球者重回故土,他们发生了怎样的改变?大地、故土的“再现”,又有怎样的意义与启示?

(图一:圆柱形

+

环游世界)

你是否感知到了无处不在的

“

再现

”

?

无论是某件具体事物在视野中的再次出现,还是以前感知过的物体、思考过的事情、体验过的情绪在头脑中再次呈现。

“

再现

”

具有普遍性,它融合到了多种概念里,像

“

周期

”

、

“

迭代

”

、

“

循环往复

”

、

“

再度演绎

”

、

“

克隆

”

、

“

刻意练习

”

等。

“

再现

”

太过于普遍,以至于我们都不太能感知到它,或者说并不以

“

再现

”

的眼光来看待它,而是看成

“

存在

”

、

“

常识

”

、

“

记忆

”

、

“

回忆

”

等。倘若无法

“

再现

”

,就像是一件物品人间蒸发、一个公理变幻无常那样诡异。

你可曾思考过

“

再现

”

对于我们的意义?

无论是拓展感知世界的视角,发现更多美与珍惜的感觉;还是挖掘其中的普世智慧,促使我们更好地思考与生活。在这里,我想

介绍

“

再现

”

的几种方式,并聊聊其应用到个人生活中的尝试。

各种生动的

“

再现

”

方式

周期

“

唯一不变的是变化

”

,但我们可以从变化中找到一定规律,包括周期性。

自然世界中,月有阴晴圆缺,水有循环往复,年有春夏秋冬。生物世界中,细胞有细胞周期,旅鼠有自杀周期,白桦有落叶周期。现代社会中,商品有流行周期,社会有时间周期,国家有经济周期。

制作硅藻泥墙面的时候,常常用到印花滚筒,在整块墙面上压出有规则的图案。

我们常说的

“

周期

”

,就像印花滚筒那样,用同一个

“

模子

”

滚出时间轴上连贯的重复片段。

一段重复片段的两端,也是

“

模子

”

上衔接的两点;一个片段的结束意味着另一个片段的开始。如一天的

24:00

也是第二天的

0:00

,

“

冬天来了春天也不远了

”

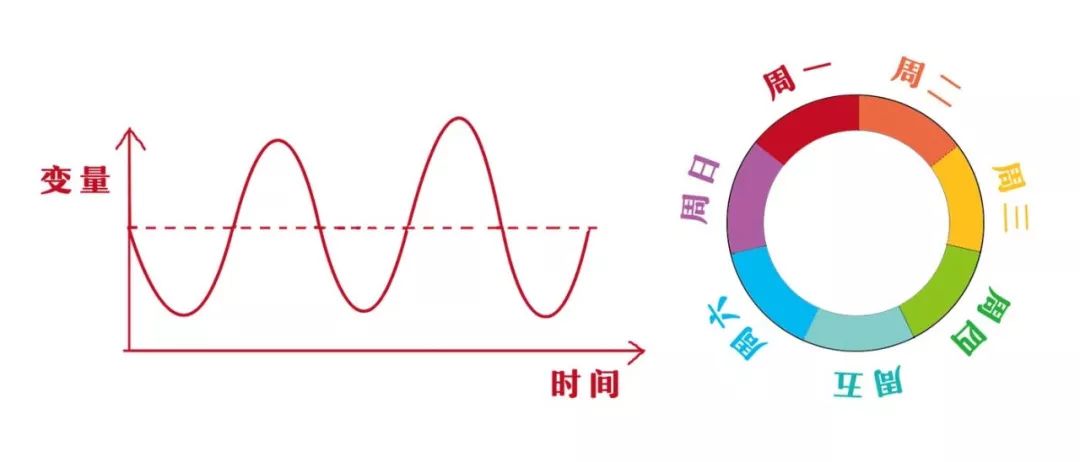

。我们不妨将这样的周期看成波动图或圆周图,它只有一个变量,随时间变化而变化。

(图二:波动图

-

周)

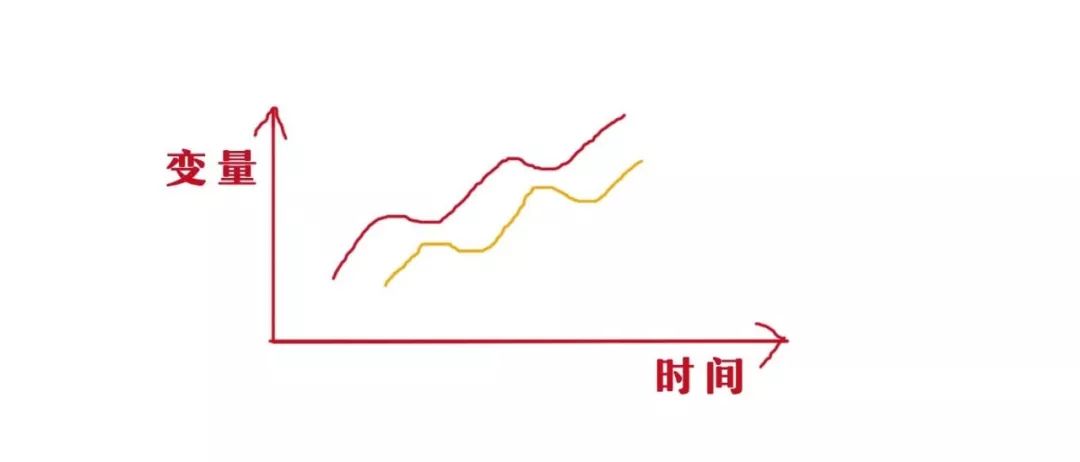

当然,多个相互影响的变量也可以组成

“

周期共同体

”

。

IT

界有个著名的

“

安迪

-

比尔定理

”

,大意为无论硬件升级得有多快(如计算机内存容量翻倍),软件都会

“

吃掉

”

硬件提升带来的全部好处(如开发更高级但更耗内存的操作系统)。当软件将硬件吃尽时,硬件厂商必须开发出更强大的硬件,以保证软件的运行速度;而软件又在这更强大的硬件环境下做得越来越大。由此可知,软硬件产业的兴衰是相辅相成的,它们的

“

周期共同体

”

大致如下:

(图三:双波动图)

周期的

“

再现

”

意义在于,你可以

大致预测事物未来的走向

。应用到个人生活中,你可以留意自己一些状态的

“

再现

”

时刻点,如灵感出现的时刻、情绪爆发的时刻、怠惰慵懒的时刻,尝试着摸清其中的规律,同时也可以挖掘出更多影响这些时刻出现的变量。最近我有在很认真地记录自己的状态,发现一直以来自己的写作模式呈

“

冲刺

-

休息

”

型周期,而且高强度冲刺写作后常常会文思枯竭好几天,往往需要大量的阅读来重新加速写作激情的回升。

迭代

“

迭代

”

指每一次迭代得到的结果会作为下一次迭代的初始值,最初见于解决数学问题、执行计算机程序中。此时,

“

再现

”

的是被执行多次的数学公式、程序,而其中的值便在循环反复中趋向于一个值。

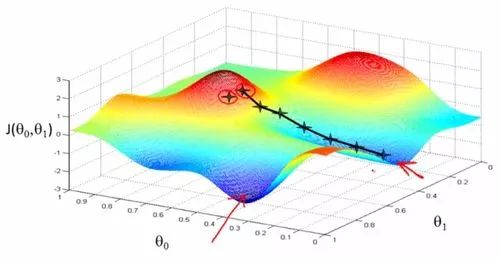

机器学习中有个经典的梯度下降算法,通过迭代计算来获得极小值。想象你在一块凹凸不平的山地的任意位置,你将如何到达附近的谷底?放到数学模型中,就是在一个三维曲面中随便选一个点,将初始点的位置参数传入梯度下降算法,计算出更低位置的参数,而新参数重新传入算法,又得新参数。反复迭代,使位置点一步一步地下降,最终到到达附近的最低点。

(图四:梯度下降算法)

思想也可以如是迭代。人在成长的过程中,逐步树立起属于自己的思想体系。读过的书、遇过的人、听过的歌、看过的影视、经历过的事,都有可能成为一个外来的扰动因素,扰动人原有的思想体系。人会震惊、困惑、反思、实践,深刻地领悟到某个道理。此时它烙印到了你的思想体系中,使你有了改变、更新、完善,这是一次迭代。

迭代中

“

再现

”

的意义在于,

它告诉我们很多

“

完善

”

的工作无法一蹴而就

,无论是优化一个方案,还是提升自己的心智。知乎、微信推文里的人生大道理俯拾皆是,看着都懂,但自己却很难做到,因为那些道理不是你的,

没有经过属于你自己的迭代

。

它告诉我们要有耐心,不骄不躁,付出必要的努力,主动地推进一次又一次的迭代更新。以前我看书总是很快,想极度地啃掉书中的精髓,捧着满满一堆笔记,仿佛自己收获了很多。其实读后回忆起这本书,只记得哪章节有哪个句子特别好,想引用的时候还得回去翻书,这明显是没有把书中的观点内化成自己的观点。之后,我完整看完的书明显少了,但一遇到书中令我心动的地方,我便会合上书、自己慢慢地去琢磨,防止被作者的思路主导了自己的发散性思维。思考甚至亲身实践后,再来看作者的,我们思路的差异中又会迸发出新的灵感。有人把这叫做

“

读出文章空白处的文字

”

,我想这也是

“

在参考他人思想迭代的同时,进行自己思想的迭代

”

。

再度演绎

我所理解的

“

演绎

”

,是推理,是一堆要素演化出一个结果。而

“

再度演绎

”

,是指多个时空里,一堆相同的要素演化出相同的结果。一条科学理论之所以能成为公认的定理,是因为世界各地的人们在相同的条件下做这项实验、都会得出相同的结论。我们今天重做伽利略时代的自由落体实验,重新证明了

h=1/2*gt^2

,这是

“

再度演绎

”

。

“

再度演绎

”

常见于自然科学界。

在高原地区,一群二倍体植物中,常常会

“

凭空

”

出现四倍体植物。究其原因,其实是高原环境温差大、气候严酷,使得细胞分裂过程中染色体加倍。在人工低温诱导实验中,也出现了如是的染色体加倍现象。

在达尔文出版《物种起源》前,同样发现进化论的还有一个人,叫做华莱士。华莱士起初进行着博物考察,后来在思考物种关系时,形成了自己的物种起源学说。于是,他将这些想法写成一篇论文寄给了达尔文。正在撰写《物种起源》的达尔文收到了华莱士的来信,非常惊讶。两位科学家,一位乘坐小猎犬号环游世界(达尔文),另一位在热带雨林里与花草鸟虫打交道(华莱士),最终在同一个时代得出同样的结论。

“

再次演绎

”

让我们相信,

世界是有规律可寻的

,

“

魔法

”

不是徒然诞生的,真相是可以被人类所探索到的。

当

“

再度演绎

”

出现在我们生活的人类社会时,一切又仿佛被蒙上了层纱,因为社会科学领域

“

再度演绎

”

的原因或许并没有自然科学界那么一目了然。

望着街上来来往往的人群,我不禁思考:为什么人们的行为模式如此地相像、为什么小动作如捋头发摸额头等会出现在很多人身上?看着一旁谈笑风生的朋友,我不禁思考:为什么人们之间能够相互理解、为什么我们的脑电波可以处在同一频率上?

你可能会觉得这些是弱智问题,因为

“