安布罗斯·比尔斯(

Ambrose Bierce

,

1842 - 1913

年或之后)是很有才华的美国作家。他生于俄亥俄州,曾在肯塔基军事学院学习过一年。南北战争爆发后,比尔斯投身北军,曾两次负伤,从鼓手升到少校。战后他从事新闻工作,曾做过新闻编辑和报社记者。南北战争中的生活经历为比尔斯提供了大量的素材,使他后来成功地写出了许多以南北战争为题材的作品,其中不少带有讽刺意味。《奥尔河桥事件》(

An Occurrence at Owl Creek Bridge

)即是这样的一篇。

小说通篇文字精练,明快,带有一种战地报导的风格,然而对于主人公法克梦中的幻境却又不乏细致入微的描写。比尔斯有意打乱时序,把对于现实的叙述和对于法克幻觉的描写巧妙地贯穿融合在一起,可以说是后来形成的意识流作品的先声。

安布罗斯·比尔斯作

孙志新译

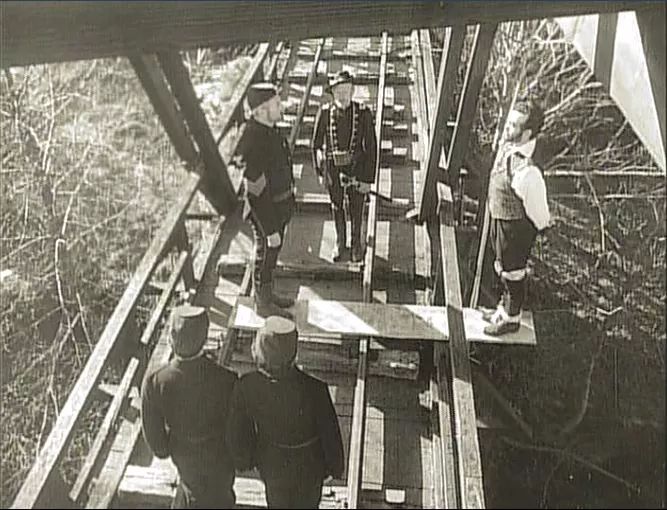

一个男人站在阿拉巴马北部的一座铁路桥上,两眼望着桥下二十英尺处湍急的河水。一根绳子拴住他的手腕,把两只手绑在背后。另一根绳子紧套在他脖子上,绳子一头缚在他头上方一个粗实的十字木架上,垂下来的那一头直拖到他的膝盖。几块木板松松垮垮地搭在枕木上,好让他和给他行刑的人——两个联邦军的列兵,有个立脚的地方。指挥这两个刽子手的是一个中士,要是在和平时期,他很可能就是一位助理行政司法官。在这临时搭的台子靠边上一点是一个身穿军服佩戴武装的上尉。两个哨兵在桥两头以所谓的“持枪”的姿势站着,这就是说,步枪笔直地竖在左肩前,枪托放在弯过胸部正前方的小臂上——一个庄重而不自然的姿势,身体总得站得直挺挺的。看来这两个哨兵的任务只是守住桥两端通向桥身的踏脚板,至于桥上有什么事,他们并没有知道的必要。

桥这一头哨兵的身后看不到人,只有铁轨一直伸到一百码外的森林中,在那儿拐个弯,就看不到了。当然,在远处肯定还有哨兵。河的另一岸是片开阔地。平缓的坡上矗立着一排树干筑成的围桩堡垒,上面遍布枪眼。一只黄铜的炮筒从堡垒仅有的炮眼中伸出来,瞄着铁桥。在河坡和堡垒中间是观众——一个连的步兵站在队列里“稍息”。枪托立在地上,枪管微微地斜倚着右肩,两手交叉放在枪柄上。一个中尉站在队列右面,左手放在握刀的右手上,刀尖戳着地。除了桥中央的四个人外,其他的人都一动不动;全连官兵都板着面孔注视着桥上。两个哨兵面对河岸,如同两个装点桥头的雕像。上尉抱着两臂站着,默默监视着他的部属们忙碌,但是并不打手势去指挥。死神是一位显贵,当他宣告来临的时候,每个人都要对他毕恭毕敬,用正式礼仪加以接待,哪怕是那些和他最熟识的人也是如此。在军队的礼仪中,沉默和肃立不动即是这敬意的体现。

将被处绞刑的那个人看上去有三十五岁左右。如果可以根据他那身种植园主的衣着判断的话,那他就是个老百姓。他生得相貌堂堂——端正的鼻子,坚毅的嘴,宽阔的额头,乌黑的长发一直向后梳去,垂到耳后那剪裁合体的礼服大衣的领子上。他留着口髯和翘在下巴上的短髭,但没有蓄颊须,长着一双深灰色的大眼睛,脸上那副温和有礼的表情使人很难想到他的脖子现在正套在绞索里。很明显,这不是卑下的谋杀。根据开明的军事法典,各种人都可以被处以绞刑,绅士也不例外。

两个列兵做完了准备工作,各自撤去了他们刚才站过的木板,走开了。中士转过身向上尉敬了个礼,就立即走过去站到了他的身后。上尉紧接着向旁边迈了一步,这样就使被判处死刑的人和中士站在了同一块木板的两端。木板架在桥的三根枕木上。那人所站的一端几乎就要碰到第四根枕木了,但实际上还差一点点才够得上。刚才这木板的平衡是靠上尉的体重来维持的,现在则是靠中士的了。只要上尉一发出信号,中士就会站开,随着木板的倾斜,被处绞刑的人将会落在两根枕木的中间。他觉得这方法有效而又便当。犯人的脸和眼睛都没有蒙上。他朝他那“不稳定的立足点”端详了一会儿,就把目光移到了脚下奔流的河水里的漩涡上。一块在水面上漂浮着的木头引起了他的注意。他的目光追随着这顺流而下的浮木。这浮木似乎漂得太慢了,多么缓滞的流水啊!

为了能在最后一刻把思想集中去想他的妻子儿女,他闭上了眼睛。朝阳下金灿灿的河水、远处河岸下面迷濛的雾气、堡垒、士兵、浮木——这一切都使他的思想难以集中。而且他这时开始感到又有了一种新的干扰。有个声音在打断他对亲人的思念,这是一种他既不能忽略可又弄不明白的声音,一种尖锐、清晰、金属般的敲击声,有如铁匠的锤子打在铁砧上那般响亮。但他极想知道这是什么声音,是来自远处的还是发自近旁的。这声音又似远又似近,它有规律地重复着,节奏慢得像是敲丧钟。他担心而又不耐烦地(他自己也不明白为什么)等待着每一声敲击。声音的间隔不断地在拉长,这延缓简直令人发狂。随着间隔的拉长,声音变得更响亮更刺耳,像是有一把刀在戳他的耳鼓。他害怕自己要叫出声来。他听到的是他的表走动的嘀嗒声。

他睁开眼,又一次看到了脚下的河水。“如果我能解掉手上的绳子,”他想,“我可以甩掉绞索,跳到水里。我能靠潜水躲过子弹,然后奋力游到岸边,钻进树丛跑回家。感谢上帝,我的家现在仍在他们的战线之外。我的妻子和孩子们离侵略者的最前锋还远着呢。”

这些念头(这里不得不用语言来记述)与其说是在这个注定要死的人的头脑中逐渐发展形成的,倒不如说是一闪而过的。此刻上尉向中士点了下头,中士走下了木板。

培顿·法克是个富有的种植园主,出身于阿拉巴马一个古老而高贵的家族。他作为奴隶主,又和其他奴隶主一样是个政客,自然从骨子里拥护南方的联邦政府,狂热地忠于南方的事业。他由于一些急迫的事情(这些事没有必要在这里讲述)没有应征入伍,未能和那些骁勇的将士们一起参加以科林斯陷落而告结束的灾难性战役。这不光彩的羁绊使他焦躁不安,他盼望能一施他的勇武,渴慕着戎马生活的荣耀,期待着出人头地的机会。他觉得这机会终究会来的,就像在战争中机会将落到每个人头上一样。在这个期间,他做了他力所能及的。对他来说,只要是有助于南方的,干什么工作都不能说是低微的。有些人虽说是老百姓,实际上在心底里却是个军人,真诚而且没有多少保留地,至少部分地赞同那直言不讳的无赖信条:在情场上和战场上怎么干都合理。只要是做的事能与这种人的人格相符,他愿赴汤蹈火,万死不辞。

一天傍晚,法克和他的妻子正坐在院子门口的粗木长凳上休息,一个穿灰衣服的士兵在大门边下了马讨水喝。法克夫人为能用她白皙的双手亲自为这位士兵服务感到喜出望外。在她去端水这工夫,她丈夫走到风尘仆仆的士兵跟前,急切地向他打听前线的消息。

“北佬们正在修复铁路,”士兵说,“为下次进军做准备。他们已经到了奥尔河桥,修好了桥并在北岸上修了围桩。到处都贴着指挥官发布的命令,说是如果发现任何平民有破坏铁路、桥梁、隧道和列车的行为,一律就地处以绞刑。我瞧见了布告。”

“奥尔河桥离这儿有多远?”法克问。

“大约三十英里。”

“河这边没有部队吗?”

“只是在半英里开外的铁路线上有个纠察哨,桥这头仅有一个哨兵。”

“如果一个人——一个老百姓,而且对绞刑有研究——能避开纠察哨,或许还能干掉桥头哨兵,”法克笑着说,“那么,他是不是就能成就什么大事了?”

士兵想了想答道:“上个月我在那儿时看到去年洪水冲来的许多木头在桥这头的木桥墩下堆了一大堆。现在都已经干透了,见火就着。”

女主人这时端来了水。士兵喝了水,彬彬有礼地向她道了谢,又向她丈夫鞠了躬,就上马走了。一小时后,他在夜色中又经过了这个庄园,向着北边他来的方向驰去。他是个联邦军的探子。

当培顿·法克直挺挺地穿过桥往下落的时候,他失去了知觉,像是已经死了。过了一会儿——他感到像是过了好久好久——喉咙里压迫的剧痛使他从这种状态中苏醒过来,紧接着他感到窒息。一阵极度的疼痛像是沿着他的颈部向下传到了他身躯和四肢的每一根神经。这疼痛仿佛沿着清楚分明的脉络网迅速传遍全身,并以想象不到的速度反复跳动着,像是有一股跳动的火流以难以忍受的温度在炙烤着他。至于他的脑袋,他什么也感不到,只觉得它满满的——尽是血。所有这一切感觉并没有伴之以思维。在他的本能中智力这部分已经被抹掉了,只剩下了感觉的能力,而感到的则是痛苦的煎熬。他感到自己在移动。感到置身于发光的云中,他现在只是这云中的火烫的核心;他像是一个硕大的钟摆在沿着不可想象的弧线摆动,但他又不是实质上的存在。然而,刹那间他身边的光突然泼刺刺地响着向上射去,耳鼓里一阵可怕的轰鸣,一切都成了寒冷和黑暗。他思想的能力恢复了;他明白绳子断了,他落到了河里。不会再有第二次窒息了;脖子上的绞索已经使他透不过气,可也阻止了水涌进他的肺。在河底下死于绞刑,他觉得这想法似乎有些可笑。他在黑暗中睁开眼睛,看到了头上的一缕光线,但多么遥远啊!可望而不可即。他仍在下沉,因为那光越来越弱,直至成了微小的光点,然后又开始逐渐地大起来,亮起来。他意识到他是在向水面升去,他不情愿地意识到这一点,因为他现在觉得很舒服。“绞死又淹在水里,”他想,“这也不坏。但我决不愿意被枪决。我不能被枪决,那未免太不公平了。”

他没有觉出在用力,但手腕上的刺痛使他知道他正在努力挣脱缚住的双手。他意识到手在挣扎,但就像一个闲逛的人看玩杂耍的表演,对结果并不感兴趣。多么出色的努力啊!这真是无比巨大,超人的力量啊!啊,这是绝妙的尝试!是壮举!绳子松开了;他的双臂自由了,向上浮动了。他在逐渐亮起来的光线中影影绰绰地看到身体两侧的双手。他带着一种新的兴趣望着他的手一只接一只地扑到脖子的绞索上。它们扯断了绞索,然后猛地把它甩到一边。绞索像水蛇似的在水中抖动着。“放回去,放回去!”他觉得他对着手喊着,因为绞索一摘掉,随之而来的是一阵前所未有的更剧烈的疼痛。脖子疼得要命,脑子里像着了火。刚才还一直衰弱地跳动着的心,猛的一蹦,拼命要从他嘴里窜出来。整个身躯感到一般难以忍受的、撕裂般的绞痛。但他那不听话的双手却全然不理会他的命令,仍迅速地向下奋力划水,把他推向水面。他感觉到头露出了水面,阳光晃得他什么都看不见。胸痉挛地膨胀着。在一阵无以复加的剧痛中他的肺吸进了一大口气,但他又立即尖叫着喷了出来。

他现在神志完全清醒了,所有的感觉都异乎寻常的敏锐。在他有机体组织处于可怕的失调中,感觉变得高度兴奋和敏锐,他感到了许多过去从未察觉过的事物。他觉出了撞到脸上的涟漪和它们撞击时的一个个声音。他向河岸上的树林望去,看得清每一棵树,每一片叶,每一片叶子上的叶脉——甚至上面的昆虫:蚂蚱,身体闪亮的苍蝇、在枝桠间结网的灰色蜘蛛。他注意到千万片草叶上所有露珠的虹彩。在河水漩涡上飞舞的蚊虫的嗡嗡声,蜻蜓翅膀的颤动声,水蜘蛛的腿像划动小船的船桨敲击着水面——所有这一切构成了耳朵听得见的音乐。一条鱼从他的眼皮下溜过,他听到鱼的身体分开水波时的唰唰声。

他已经升出了水面,脸朝着河的下游。一瞬间,眼里的世界仿佛以他为枢轴缓缓地转了起来。他看见了桥、堡垒、桥上的士兵,上尉、中士、两个列兵——他的刽子手们。在蓝天的映衬下,他们的身形成了剪影。他们指着他比手画脚地大呼小叫。上尉掏出了手枪,但没有开火。其他的人都没有武器。他们有着巨人般的身躯,动作怪诞而又可怕。

忽然间他听到一声尖厉的枪响,有样东西飞快地落在他脑袋前几英寸远的地方,溅了他一脸水。又是一声枪响,他看见一个哨兵把枪放在肩上,枪口上升起一缕淡淡的青烟。水中的人透过步枪的瞄准器看到桥上的人的眼睛正死死地盯着他的眼睛。他看出那眼睛是灰色的,并记起了书中讲过灰眼睛最敏锐,所有的著名射手都是灰眼睛,但无论如何这个人却没打中。

一个迎面而来的漩涡卷住了法克,带着他转了半个圈。他又一次看到了堡垒对面岸上的森林。一个清脆、尖锐的声音用不变的音调,哼唱般地在他身后响起,清楚地越过河水,穿透和压过了一切声音,包括他耳朵中水波的颤动声。虽然他没当过兵,但往常对于军营的光顾足以使他意识到那拖长的、沉稳而有力的语调的可怖意味:在岸上的中尉参加了今晨的这项工作。那些残忍的字眼何等冷酷无情——用了如此平稳、从容的音调,它在预示,并把镇定强加给这些士兵——它们以多么精确的间隔一字一顿地传来:

“全体立正!……举枪!……预备……瞄准……射击!”

法克潜入水中——尽可能向深处潜去。尽管河水像尼亚加拉瀑布在他耳边咆哮,他还是听到了枪炮齐发的隆隆声。他又升向了水面,看到了闪光的金属碎片,怪异地平躺着,颤动着慢慢下沉。有几块碰到了他的脸和手,然后又滑落下去,持续下沉。有一块竟落到了他的领子里,热得他怪难受的,他一把抠了出来。

当他喘吁吁地露出水面极想透透气时,他发觉他在水下已经停留了好长一阵;很明显他已顺水漂了很远——比较安全了。士兵们已经差不多重又装上了弹药,金属的枪通条在阳光下忽的一闪,似乎它们是从枪膛中抽出来,在空中转了个圈儿,才又插回了通条座。两个哨兵也不瞄准就又自行开了火。

被追捕的人扭头看着这一切,他正顺着水流拼命地游着。他的大脑像他的手臂和腿一样充满活力,以闪电般的速度飞快地思索着。

“这个军官,”他推想,“不会再犯刚才那个军纪官犯过的错误。躲过排枪与躲过单枪射击一样的容易。他大概已经下了自行射击的命令。上帝救救我吧,我是躲不过他们所有的人的!”

他身边两码内的水骇人地溅起来,紧接着就是一声急促的巨响,又渐渐地弱下来,这声音像是穿过空中又传回到堡垒,消失在一个震彻河底的爆炸之中。一片水帘从他头上卷过来,落在他身上,蒙住了他的眼,使他透不过气来。大炮也在这场游戏中插手了。他甩甩头,想甩掉脑子里刚才那个浪头带来的混乱,此时他听到射偏了的炮弹咝咝响着从空中穿过,转眼间河对岸的森林里响起了一阵树枝碎裂和折断的劈啪声。

“他们不会再这么干了,”他想,“下一次他们要用霰弹了,我得紧盯着大炮,烟会给我信号——声音到得太晚,会落在炮弹后面。那是门很不坏的炮呢。”

突然,他觉得自己在转起圈来——像个陀螺。水、河岸,树林、现在已远离了的桥、堡垒,士兵——一切都模模糊糊地混在了一起。所有的物体都只剩下了颜色,他看到的只是一圈图平行的色带。他陷进了一个漩涡的正中央,被逐渐加快的漩涡推动着飞速旋转,他感到头晕恶心。转眼间他被甩到了右岸边上的沙砾上。他现在是在南岸一个凸起部分的后面,这正好挡住了敌人的视线。突然停止不动和一只手在沙砾上的擦伤使他恢复过来,他高兴得落了泪。他把手指插进沙土,一把把向背上扬去,一面如声地祝福。沙子看起来像是钻石,红宝石,猫眼石,像是一切他所能想到的最美丽的东西。河岸上的树是高大挺拔的观赏树种;这些树按照某个格局整齐地栽种着。他嗅到树上花朵的芳香。一束奇妙的玫瑰色光线从树干间的空间中穿过,风拨动树枝奏出风鸣琴的仙乐。他丝毫也不想再逃了——他甘愿留在这美妙迷人的地方直到被再次捉回去。

一阵霰弹的嘘嘘声和劈啪声在他头上高处的树枝中响起,打破了他的迷梦,恼怒的炮手漫无目的地打了一炮给他送别。他一下子跳起来,冲上河坡,钻进了森林。

整整一天他都在走着,根据转动着的太阳判定方向。森林好像没有尽头;他到处都找不见出去的地方。就连一条伐木人走的小路也找不到。他从来不知道他住的地方是这样荒僻。这发现有着某种不祥的征兆。

当夜色降临时,他已经疲惫不堪了,两腿酸痛,饥肠辘辘。对妻子儿女的思念促使他坚持走着。他终于找到了路,他知道这条路的方向是正确的。这路和城里的路一样,又宽又直,但像是从来没有人走过。路两旁没有田地,没有房屋,连表明有人烟的狗叫声也没有。黑魆魆的树干在路两旁形成了笔直的墙壁,消失在远处地平线的一个点上,像是透视课上的一张图。他抬起头,透过树木间的空隙向上望去,头顶上一颗颗巨大的金色星星在放着光,这些看起来陌生的星星组成了许多不知名的星座。他清楚地知道它们的排列有着一种秘密而凶险的意义。两旁的树林中充满了怪异的声音。在这些声音中他一次又一次清楚地听到有人在用他听不懂的语言窃窃私语。

他的脖子在痛,他举起手去摸,发现肿得很厉害。他知道被绳子勒伤的那一圈皮肉都青紫了。他感到眼睛充了血,再也闭不上了。舌头干得肿胀着。他把舌头从两排牙齿中伸出去,伸到冷空气中才感到舒服些。草皮多么轻柔地覆盖着这不曾被人踏过的大道——可他却再也感觉不到脚下的路了。

尽管受着痛苦,可是他准是一边走着一边睡着了,因为他看到了另一番景象——也许他刚刚从精神错乱中醒过来。他正站在自己家门前,一切都还是他出门时的样子,一切都沐浴在晨曦中,灿烂,美丽。他肯定是走了一整夜。他推开大门,走上宽阔的白色甬道,一眼就看到了女人的衣裙在飘动。他的妻子光彩照人,亲切,安详,正沿着走廊走过来迎接他。她在台阶下停住了脚步,在等着他。不可言喻的欢乐使她微笑着,她显得无比优雅和端庄。啊!她真是美极了!他伸开双臂向前冲去。正当他即将搂住她的这一刻,他感到脖子后面受到了猛烈的一击,一团耀眼的白光围着他周身闪耀,带着大炮撞击般的轰鸣——然后一切都陷入了黑暗和寂静之中。

培顿·法克死了。他的扭断了脖子的尸体挂在奥尔河桥的木头横梁下面,微微地左右摇摆着。

原载于《世界文学》1984年第2期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]