问题一

什么是文凭的“通货膨胀”?

文凭的通货膨胀指的是,随着越来越多的人获得更高的学位,工作职位对教育水平的要求也在水涨船高。当有越来越多的人获得某一教育文凭或学位时,其价值也就随之下降。在美国,高中文凭

(即接受12年教育)

在1940年之前还相对罕见;而现如今,高中学位已是家常便饭,在找工作时几乎一文不值。大学入学率在年轻人中超过了60%,大学学位也面临着如高中学位一样的命运。现在,当学位已经发生通货膨胀,它们的主要价值就是重新投入教育市场,用来获得更高的学位。

《文凭社会》

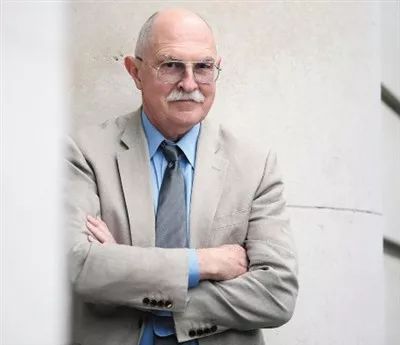

作者: [美]兰德尔·柯林斯

译者: 刘冉

版本: 北京大学出版社 2018年6月

理论上,这是一个无穷无尽的过程。我们完全有可能成为中国明清两朝时那样,学子们不停地参加科举考试,一直到三四十岁;只不过现在这种情况影响到的可能是绝大部分人,而不再仅仅是少数精英。不同国家教育通胀的速度也有所不同,但自20世纪后半叶以来,它们不约而同地都走上了这条道路。

教育学位是一种体现社会地位的通货,可以用来交换获得工作的机会;与所有通货一样,当供给不断增加而货物却有限时,价格就会飞升

(或购买力下降)

。在这里,人们追求的是不断减少的中产阶级工作职位。教育通胀基于自身而发展;在每一个攻读学位的个体看来,面对学位贬值,最好的回应就是获得更多的教育。

这就是教育扩张的主要机制。

问题二

文凭的“通货膨胀”为何会产生?

教育文凭的通货膨胀是基于错误的前提发生的,那就是更多的教育能够生产出更平等的机会、更高科技的经济表现和更多的好工作。不过,面对全世界发达经济体中一个日益明显的严重问题,它的确提供了可能的解决方案;这个问题就是随着计算机和人工智能对非体力劳动的威胁日益迫近,中产阶级即将被科技替代。二十到三十年内,如果商业公司试图取消大部分拿薪酬的工作岗位,导致没人买得起资本主义产品,那么资本主义社会就有可能因此垮台。

文凭通胀有助于缓和这一问题,因为它把更多人都留在了劳动力市场之外;如果学生能获得财政补助,不管是直接补助还是通过低息贷款

(最终甚至可能无需返还)

,这都是一种隐藏的转移支付。在福利国家的意识形态不受欢迎的地方,例如美国,是教育的神话支撑起了隐藏的福利国家。再加上小学、中学和高等学府里的数百万教师及行政人员,教育通胀背后隐藏的凯恩斯主义也许能保证资本主义经济的巨轮不会沉没。当然,教育也面临技术化的威胁,例如教师被电脑替代;如果这一趋势发展下去,教育也许就无法阻挡科技替代的发生。不过,如果不考虑这一点,那么不断扩张的教育是否能成为科技替代的一种凯恩斯主义解决方案呢?

兰德尔·柯林斯(Randall Collins,1941-

),美国当代著名社会学家,冲突论的代表人物,宾夕法尼亚大学社会学荣休教授,主要研究领域为理论社会学、社会冲突、关于政治与经济变迁的宏观社会学,著有《文凭社会》《冲突社会学》《社会学四大传统》《哲学社会学》《互动仪式链》《暴力》等在学界产生了重大影响的著作。

教育是政府的重要支出,这可能会限制它在未来的进一步扩张。随着成本提升,会出现私有化的压力,将政府的财政负担转移到学生或家长身上;但随着中产阶级在经济上遭受挤压,这种方式也有其局限。文凭通胀推动下的教育系统扩张,可能会引爆教育系统内部的危机。但这并不一定是最终结局。我们可以想象一系列平台期:随着我们对教育作为一种救赎的俗世信仰不断破灭又不断重建,教育膨胀也会随之停步又再度启动。

尽管教育系统是基于错误的前提而发展起来的,但我仍然因为发表了对教育通胀的批评而感到不安,因为很多人都得靠它吃饭。如果大众在政治观点上不再对教育怀有乌托邦般的信仰,他们是否还会继续支持教育呢?或许再过二十到三十年,我们会看到答案。

不断被构建的“文凭”

在柯林斯看来,大学可以提供职业教育所需的必备技能,无疑是大学教育的最大神话:学生们在大学中学习了大量与未来工作无关的知识,而那些所谓“实用”的内容,多半也赶不上工业界、企业界日新月异的发展。柯林斯所拆解的第一大问题,就是将学校视作为职场提供“技术管制功能”祛魅。

但是既然学校无法提供真正实用的技术人才,为什么还有那么多人

(包括企业)

对学校乃至文凭趋之若鹜呢?柯林斯认为,劳动可以被分为两种,一种是生产劳动,比如种地、制造业工人;另一种则是政治劳动,比如投行咨询、或是一般大企业的管理层——前者生产财富,我们经常将其称之为实业;后者分配财富,一般不直接创造价值。政治劳动因为主管分配,所以其实越来越趋向于“闲职”

(sinecure sector)

;而随着体力劳动被机械化生产所代替,劳动市场上的“闲职”也越来越多。文凭则是帮助雇主区分“政治劳动者”与“生产劳动者”的重要手段。

那么,为何要用文凭来区分两者呢?作者通过对医生、律师和建筑师这三类工作的历史社会学考察,发现文凭所代表的往往不是生产型的技能,而是政治型的“文化通货”——从大趋势上看,任何时代凡是取得较高文凭的人,大多数具有较好的家庭背景、较为强烈的受教育欲望,可以自由支配的时间,以及足以支撑脱产教育的经济条件。这些人的属性,完全符合“闲职”的要求。就这样,文凭帮助雇主在雇佣“闲职”人员时进行区分。比如,投行的工作并非要求雇员精通经济学或金融——顶级投行往往更倾向于家世良好、名校毕业的学生,因为这意味着学生

(及其父母)

较广的关系网,也有利于企业对外的整体形象——这些内容,招聘者往往很难直接问出口,或是提问的时间成本太高;而一张文凭往往就能解答所有此类问题。

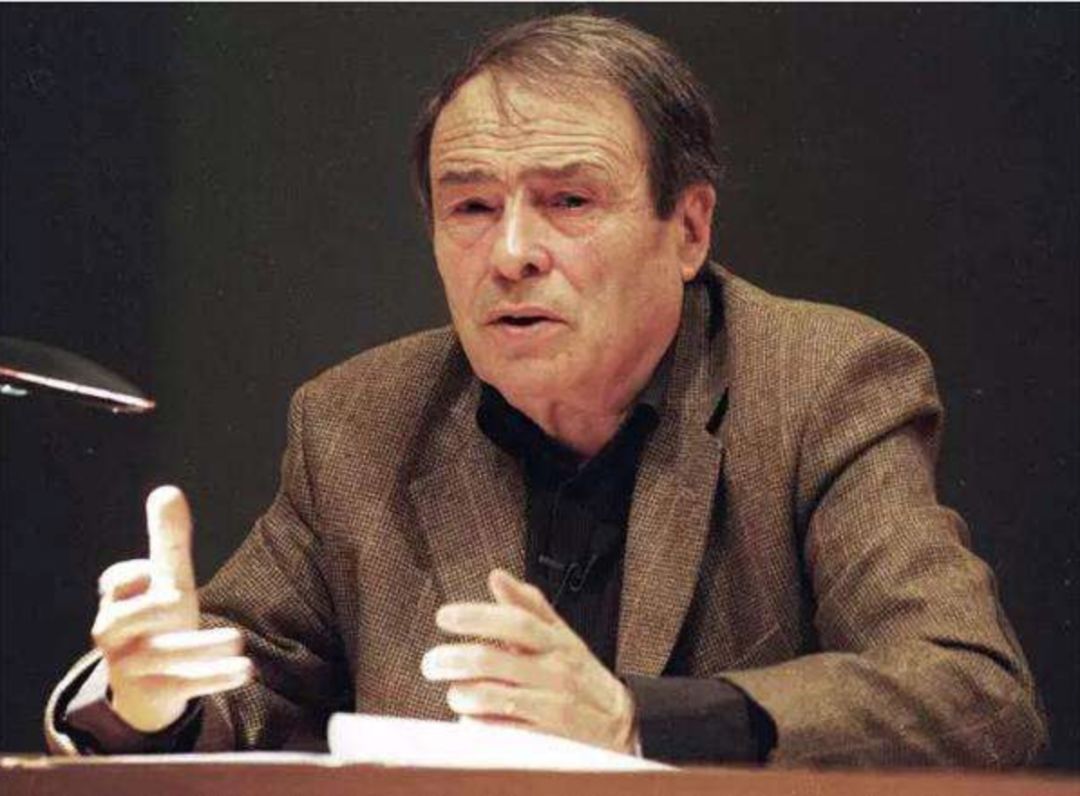

当代法国著名社会学家、思想家、文化理论批评家布尔迪厄。

这种社会建构下的文凭,其实代表了一种“文化通货”

(类似

于布尔迪厄的“文化资本”)

。“文化通货”虽然叫“通货”,但并不是金钱,而是一种文化意义上的货币——往好的方面可以理解成“腹有诗书气自华”,往坏的方面或许就是金钱的“文化”外衣。经济条件较好的家庭,往往更有意愿,也更有余力在孩子的教育上投资。这些孩子上得起补习班,学得起钢琴课,父母更愿意他们能读大学,而不是希望他们在初中或是高中毕业后就开始挣钱,哪怕父母也知道如今的大学生早已不再是上世纪80年代的“天之骄子”,但他们还是希望把孩子们送入大学——因为最高学历将会决定孩子日后更可能是从事“生产工作”还是“政治工作”——文凭,就是这种文化通货的最直接体现,也是一个人家庭背景的最直接体现。

在这个意义上,美国高等教育不仅没有像其一直所宣扬的那样,促进社会流动,给予家贫者以摆脱其本身社会阶层的契机。相反,一旦学校-职场这架机器进入正式运转中之后,文凭越来越会变成阻碍社会流动的堤坝——因为与文凭更相关的,往往不是实际的能力与技术,而是教育资源的倾斜、父母家庭的背景……这也就是为什么近十年来“寒门难出贵子”“新读书无用论”甚嚣尘上的重要原因。

教育社会学脉络中的“文化通货”

这论证看似惊世骇俗,结论耸人听闻,但其背后有深刻的学理脉络。

上世纪70年代,正是帕森斯所主导的“功能论”在北美社会学界节节败退之时。在哈佛大学,对这种具有意识形态调和色彩的功能主义进行批判,简直成了某种社会学的政治正确。而柯林斯此书,正是在这一大环境下诞生的:社会学家不再把教育视为某种社会功能的组成部分,而是将之放在阶级冲突的框架内予以理解。所以,在柯林斯看来,文凭所代表的高等教育,不仅无法提供社会流动,无法为企业提供在技术层面上的有用人才;相反它成了利益阶层手中的工具,完全且彻底、但又无比义正辞严地将无力负担高成本教育的人群拒之门外。

《再生产:教育、社会、文化》

作者: (法)布尔迪约等

译者

:

邢克超

版本: 商务印书馆 2002年12月

其次,《文凭社会》也受到了法国社会学家布尔迪厄的重要影响。彼时,布尔迪厄与帕斯隆的《再生产:教育、社会、文化》

(Reproduction in Education, Society and Culture)

刚于1977年推出英译本;虽然其社会资本、文化资本的概念要到上世纪80年代才渐趋成熟,但其核心理念已然显露无疑。柯林斯的“文化通货”无疑深受法国理论启发

(柯林斯也把布尔迪厄的《继承人》和《再生产》两书列入参考文献)

。此外,《再生产》中布尔迪厄认为现代社会的当权者更倾向于运用“符号暴力”

(symbolic violence)

,而非“物理暴力”

(physical violence)

来维持其统治地位——这与柯林斯的政治劳动、生产劳动的概念划分高度相似,甚至我们也可以把文凭理解成布尔迪厄“符号暴力”的一种另类形式。

从更加教育社会学的角度来说,自鲍尔斯

(Samuel Bowles)

和金提斯

(Herbert Gintis)

1976年出版《资本主义美国的学校教育》

(Schooling in Capitalist America)

之后,北美学界的批判教育社会学开始崛起。《文凭社会》也是在这一波浪潮之中崭露头角。柯林斯在本书之后,转向微观社会学、冲突社会学,之后更是提出旨在打通社会学微观宏观壁垒的“互动仪式链”

(ritual chain of interaction)

,其研究重心从教育社会学上转移。但当《文凭社会》出版20多年后,《教育社会学手册》

(2000)

和《智识城市的未来:变革中的美国大学》

(2002)

等书计划出版时,两书主编全都邀请了已经告别教育社会学多年的柯林斯,来重新撰写关于教育比较历史视角和“文凭通货膨胀”的文章,由此也可见柯林斯《文凭社会》一书在教育社会学史上的独特地位。

最后,必须要强调的是,柯林斯并未完全否定教育在经济发展中所起到的作用。他在本书第一章就强调,初级教育

(如扫盲)

对于经济发展的影响至关重要;但是高等教育的普及与经济发展之间的关系却并不显著。这与之后诺贝尔奖获得者道格拉斯·诺斯

(Douglas North)

所认为的“教育等因素并不能导致经济增长,教育就是经济增长本身”不谋而合。虽然分属不同学科,各自的学科脉络也完全不同,但两位优秀的学者却从关联议题的不同角度,得出了相似的结论。

对我们的启示

“中产焦虑”是近年来最为热门的话题,而教育则无疑是中产焦虑的重灾区。教育投资从学钢琴、学芭蕾、学高尔夫,到一掷千金购置学区房,学校从面试学生发展到面试家长,“不能输在起跑线上”、幼儿园入园排队抢号、小学入学求人送礼……

香港一位妈妈在孕检时表示“当然要(让孩子)赢在子宫里”,曾引起热议,但实实在在反映了为人父母对子女教育的焦虑。

这些种种社会怪现象看起来相当荒谬,但如果以文化通货的视角来看,却又异常合理。对中产家庭来说,教育的战争是一场“不参与,即出局”的多轮博弈——他们无法像贫困家庭那样因“力不从心”而“自暴自弃”,但也无法像钟鸣鼎食之家那样“花得起”“输得起”。中产家庭时刻要面临阶级滑落的心理危机,只能通过对于文化通货的投资,来保证孩子取得一纸文凭,得以在高度竞争的社会中不要掉队,希望可以通过自己有限的经济资本,来尽量撬动孩子教育上的文化杠杆,换取最划算的文化通货,让孩子在“政治职位”的竞争中谋得一席之地。