摘要:本研究基于CEPS两期追踪数据,通过分析家庭教养方式阶层和城乡差异,家庭教养方式对学生学业表现、心理健康、问题行为的平均和异质性影响效应,探究我国现阶段是处于“养育差异”还是已经陷入“养育陷阱”。研究发现:一是,当前我国家长养育子女以权威型和忽视型为主,并且存在显著的阶层和城乡差异,社会经济地位比较高、省会家庭更倾向于采用权威型或宽容型教养方式;二是,虽然权威型教养方式对学生学业表现和问题行为,宽容型教养方式对学生问题行为有积极影响,但教养方式对不同阶层学生群体没有显著异质性影响作用,教养方式的阶层和城乡差异没有完全陷入不可逆的“养育陷阱”。三是,弱势阶层可通过合理家庭教养方式实现阶层流动,打破教育代际传递固化壁垒。

关键词:教养方式;阶层差异;养育陷阱;异质性影响

近些年,“直升机育儿”“虎妈”等密集型、高强度养育方式引起了广泛讨论和关注。父母不仅是孩子的保护者和监督者,还深度介入孩子的教育生活。2012年美国父母平均每周花费在子女身上的时间约为8.5小时(陪伴孩子玩耍、阅读、交流,辅导功课等),比1976年增长了3.5倍。意大利父母2009年平均每周的养育时间增(5.5小时)约是1989年(3小时)的2倍[1]。基于全国代表性调查2014—2015年数据分析显示,我国父母平均每周至少为子女指导功课、检查作业2天半,其中每周为孩子检查作业和指导功课4天及以上的父母分别为32.2%和20.8%[2],经常与孩子讨论学校事情的家长占37.7%[3]。社会开始提出当代家庭教育是否出现父母时刻出现在子女学习、生活,监管孩子一切行为的“过度育儿”现象。德普克教授和齐利博蒂教授并不支持“过度”这一说法,他们在著作《爱,金钱和孩子:育儿经济学》中指出,养育孩子与社会不平等程度、教育回报率密切相关,在收入不平等程度较高但教育回报率也较高的情况下,父母管束子女的行为、督促子女学习,让他们成为优秀学生升入好的大学,是一种诉求高回报的“理性”行为[4]。

当然,看似高回报的行为总会伴随高风险。如果不同阶层的家庭对子女的教养方式和参与行为存在差异,并且进一步将这种差异延续到对学生发展的影响,可能会因为养育差异而陷入到“养育陷阱”,即一国内部,收入不平等加剧导致养育方式的差异不断扩大,而不同的养育方式又进一步导致社会不平等程度加深[5]。如,高收入家庭可以通过经济资本、文化资本和社会资本的投入为子女购买和争取更多的校内外优质教育[6],并且相较于工人阶层或底层父母,中产阶层父母更倾向与子女以讨论和协商的方式进行交流和沟通,对子女有更多的要求[7][8]。已有研究较为一致地证实了不同社会经济文化地位的家庭,家庭教养方式存在显著的差异[9][10][11],且研究大多发现不同教养方式对学生发展存在显著影响[12][13][14][15],但关于教养方式对学生学业、心理健康、问题行为等的影响效应研究,尤其是对不同阶层、城乡学生群体的异质性影响效应分析较少。

我们不仅要分析不同教养方式对学生发展的平均影响效应,还需要深入探究不同教养方式对不同群体学生的异质性影响作用。这样才能适切回答养育方式的阶层分化是否通过对不同阶层群体学生发展的异质性影响作用,加剧教育和社会不平等。如果不仅优势阶层家庭采用有益教养方式的概率更大,并且有益教养方式对优势阶层学生学习、身心健康的积极影响作用也更大,便会加剧学生学习和发展结果的不平等,养育差异通过教育结果向下一代传递,不可避免地迈入“养育陷阱”,造成社会流动性降低甚至固化。同时考虑到中国的城乡二元社会结构,本研究一并关注养育方式的阶层差异和城乡差异,深入探究我国目前家庭养育方式是停留在“养育差异”层面,还是已经陷入“养育陷阱”。

1.家庭教养方式内涵—

—

基于不同学科视角的辨析

不同研究领域关于养育方式的阐述略有不同。心理学领域尤其是发展心理学关注家庭教养方式,既包含父母教养行为,也包含养育态度或理念,实证研究多聚焦在教养方式对学生心理特征、认知和非认知能力的影响;教育学更多聚焦于父母的养育或父母参与行为,妲玲和斯蒂伯格称之为教养行为[16],实证研究多探究父母参与行为及其对学生学业成绩的影响[17][18];社会学研究较为复杂,或只关注养育行为、或只关注养育态度,或两者皆包含,田野研究多聚焦探讨养育观、教养方式的阶层差异[19][20]。某种程度上,教养方式不能和具体的父母参与或教养行为相混淆,父母参与/教养行为更强调父母行为参与、互动的频率,而教养方式还包括家长与孩子互动时的一系列态度所构建的情感氛围[21]。

社会学家拉鲁在其著作《不平等的童年》中指出,家庭教养指家长为了帮助子女与他人沟通交流,适应社会环境,向子女传递一系列相关的知识、策略、习惯和风格等,是文化资本身体化的一种途径。其中,中产阶层倾向采用协作培养式教养方式,强调理性沟通,在与孩子的交往中注重以理服人,注重孩子社交能力、语言能力、自我解决问题能力等的系统性培养,对孩子的课外活动采取系统性的规划和组织。工人阶层或贫困阶层更多采用自然成长式教养方式,强调孩子的成长应顺其自然,与孩子交往中多采用命令型口吻,并不特意给孩子组织课外活动,把大部分教育孩子的责任交给学校[22]。

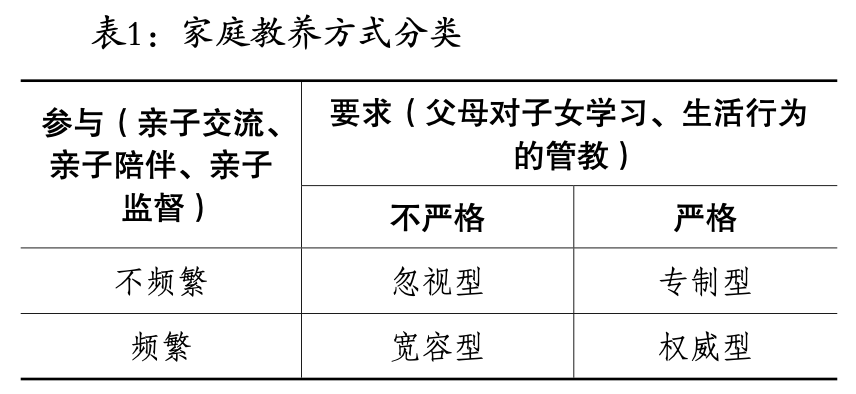

心理学研究中的教养方式最早由鲍姆林德于1965年提出,指的是父母在养育和管教孩子过程中相对稳定的行为和观念,包含权威型、专制型和宽容型三类[23]。迈克比和马丁从中提取亲子互动的两个维度—回应与要求,将父母教养方式分为权威型、专制型、宽容型、忽视型[24]。“回应”是指家长通过交流沟通、关心、陪伴支持等行为满足孩子特定的需要;“要求”指家长通过行为规范、对孩子活动监督等方式让孩子满足融入社会的需要[25]。

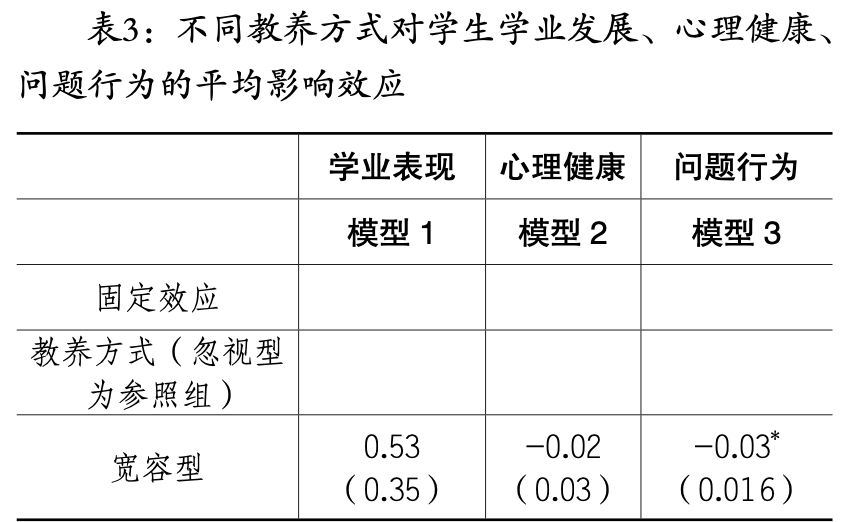

不同文化背景下,父母养育子女的行为存在差异,但不同家庭的养育氛围能够很好地被权威型、专制型、宽容型和忽视型四种类型概括。在儒家文化背景下,“要求”维度更贴近“管教”一词,是父母养育子女的核心特征,本身蕴含了父母对子女行为、态度的约束和规范[26]。以往无论是心理学还是社会学研究中对“回应”或“沟通”维度的构建,都忽视了教育研究中更关注的父母陪伴子女生活,指导孩子的功课和作业等其他参与行为,故本研究采用“参与”“要求”两维度,分别纳入父母参与各指标、父母对子女的监管变量进行分类,构建家庭教养方式类别(表1)。

2.养育差异—

—

教养方式的阶层差异

不同阶层家庭父母与子女的交流互动频率、父母参与形式、教育投入程度和管教态度都有显著的差异。如中产阶层家庭采用协作培养模式,与子女的交流互动更多,父母参与程度也更高。而工人或贫困阶层的父母则多采用单向命令式口吻[27],或者干脆将教育子女的责任交给学校等公共机构[28]。这种阶层差异在暑假期间尤为突出,中产阶层的家长会花时间陪伴孩子,并且给子女报各种各样的辅导班、兴趣班,而工人或底层家庭的孩子则“随波逐流”,将大多数时间花费在看电视和田野嬉戏上[29][30]。

但中国工人或农民家长并非一味地将孩子的教育托给学校,而是在有限的经济资源下,尽最大的努力为孩子创造良好的学习环境,如农村学校尽管较少提供家校互动的途径,农村家长仍会通过与老师建立良好私人关系的办法,参与到孩子的学校生活中[31]。遗憾的是,父母并不总是意识到诸如与孩子交流、陪伴孩子的日常生活等简单互动的好处,这种信息匮乏在发展中国家的农村地区尤为显著[32]。此外,我国关于教养方式的阶层分化研究结论也与西方存在不同,如赵延东等指出,虽然我国城市地区中产阶层父母对子女的资本投入显著优于底层父母,但与底层父母对子女的教养方式没有显著差异[33]。

我国关于家庭教养方式的阶层差异主要体现在父母对子女的“参与”行为上,而非父母对子女的“管教”态度。如黄超的研究表明,不同社会阶层的父母在教养方式上的差异主要体现在“沟通”维度即亲子交流和沟通,而非父母对子女学习和生活的“要求”是否严格[34]。当然,在分析家庭教养方式阶层差异时,我们需要对不同阶层的标准进行界定。我国多以职业地位对阶层进行分类,或者通过主成分分析方法,以职业地位、受教育年限、自评家庭经济地位和党员身份等信息合成家庭SES变量。但相关实证研究表明,我国家庭收入与职业地位并不像西方国家关系密切[35]。另外,我国是典型的城乡二元经济结构体制,城乡之间的不平等特征尤为显著。故本研究将分别探讨城乡、不同受教育水平、不同收入水平、不同职业家庭教养方式的差异。

3.养育陷阱—

—

教养方式的平均和异质性影响效应

西方关于教养方式的影响效应研究多聚焦在学生心理特征、问题行为上,如协作型教养方式有利于学生形成权力感,在与他人交流中更为自信,语言能力更优秀[36],自然成长型教养方式则使孩子有一种局促感,在人际交流中更疏离或畏惧[37]。权威型教养家庭子女有更高的自尊水平和自我效能感,并且有更强的独立性和社交能力,反社会行为更少,身心健康状况更好;专制型教养方式家庭的孩子虽然有较好的服从性,但自我概念较低[38][39]。

国内关于家庭教养方式的影响效应分析多聚焦探究其对学生心理特征、认知或非认知能力的影响,关于教养方式对学生学业表现的研究较少。权威型教养方式对学生的社会适应能力、同伴关系、意志力、自我意识等社会性发展有积极的影响作用[40],并且最有利于学生非认知能力如自我效能、社会行为、交往能力、集体融入、教育期望等的发展[41],专制型或忽视型家庭孩子表现出更多的违纪、反社会行为[42][43],忽视型最不利于学生各种非认知能力的发展[44]。

以往中西方关于教养方式的影响效应研究多聚焦对学生各方面发展的平均效应,并且权威型教养方式在中西方背景下都表现出更多的积极作用。但大部分研究忽视了阶层内部教养方式的差异,即虽然弱势阶层家庭采用权威型教养方式的比例少于优势阶层,但在不同教养方式中所占比例仍较大,故我们需要更深入地探究教养方式对不同学生群体的异质性影响作用。遗憾的是,目前几乎没有研究涉及教养方式对不同学生群体的异质性影响作用,仅有部分关注农村地区、流动儿童等的研究结果表明,农村缺乏有效亲子互动的孩子在得到充分的陪伴和玩耍后,他们的性格变得更加开朗,甚至智力发育水平也有明显提高[45]。本研究将基于实证研究对不同教养方式的异质性影响进行分析。

1.数据

本研究使用由中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)于2013—2014、2014—2015收集的教育追踪调查(CEPS)两期追踪数据开展研究。该项目基线调查从全国随机抽取了28个县级单位(县、区、市),112所学校中的438个班级,共约2万名学生。CEPS对学生学业成绩、认知能力、心理健康、行为问题、家庭背景、父母参与、学校背景等进行详细调查,满足本研究需求。追踪成功的样本是2014年为七年级,2015年为八年级的同一批学生,最终匹配成功并进入分析的学生样本有9449名。

2.变量

本研究使用的因变量为学生2015年的学业表现,由学生2015年语文、数学、英语三科期中考试平均成绩和测量学生逻辑思维和问题解决能力的认知能力测试得分两个指标构建,通过主成分分析法提取公因子,并通过0~1标准化生成取值范围为0~100的学业表现变量;因变量学生2015年的心理健康由测量学生焦虑和抑郁程度的10个题项均值合成;因变量学生2015年的行为表现由测量学生问题行为的10个题项取均值构成。

主要解释变量为家庭教养方式,本研究依据“要求”和“参与”两个维度合成。在“要求”维度,包含父母在交友等八个方面对子女管得严不严格,以均值为界转换为包含严格和不严格的二分变量。在“参与”维度,包含家长是否经常与孩子交流和沟通、是否陪伴学生的日常生活、是否指导学生功课等十三个方面,以均值为界转换为参与频繁和参与不频繁的二分变量。最终,根据“要求”和“参与”两个维度将教养方式分为四类,即要求不严格且参与不频繁为忽视型,要求不严格但参与频繁为宽容型,要求严格但参与不频繁为专制型,要求严格且参与频繁为权威型。

其他控制变量包括个体、家庭、学校层面变量,如性别、户口、是否独生、前期学业能力、家庭经济水平、父母最高职业地位和受教育水平、学校所在地城乡类型、学校排名等。

3.研究方法

首先,采用皮尔逊卡方检验、F检验和T检验等统计方法,分析不同家庭教养方式在不同家庭背景、城乡之间的分布,以及不同教养方式家庭学生在学业表现、心理健康和问题行为发展方面的差异。

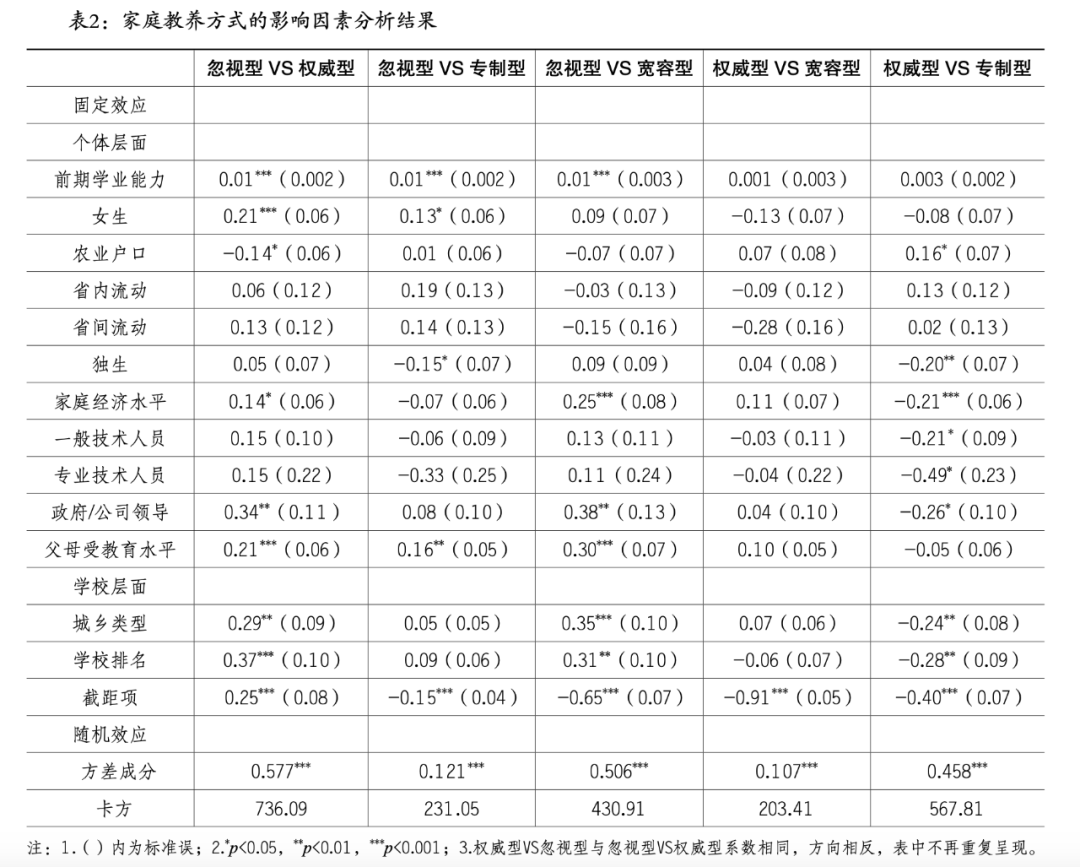

其次,采用两水平多元Probit模型,分析探讨家庭社会、经济、文化水平,城乡差异是否会影响父母对子女教养方式的选择。因为本研究需要讨论学校所在地城乡差异对家庭教养方式选择的影响,考虑到学生和学校之间的嵌套关系,又因家庭教养方式是四分类变量,故本研究采用两水平多元Probit模型进行估计。

最后,采用两水平分层线性模型(HLM),以及在HLM模型中加入交互项的方法,分析教养方式对学生学业表现、心理健康、问题行为的平均和异质性影响效应,探究我国是否因教养方式的异质性影响而陷入养育陷阱。以上模型都对学生个体层面、学校层面的其他变量进行了控制。

1.描述性统计结果

样本中权威型家庭比例最高,为35.84%,其次为忽视型家庭(27.0%),宽容型家庭比例最低,占14.4%。不同经济文化社会地位家庭之间、城乡之间,家庭教养方式存在显著差异。富裕、父母学历为本科和研究生、父母为专业技术人员和领导的家庭,权威型家庭比例最高,都在41%以上,专制型比例最低,13.8%~21.6%不等。父母为普通工人和农民、父母受教育水平为高中及以下的家庭,权威型家庭比例最高,但忽视型教养方式家庭比例也较高,经济困难家庭忽视型教养方式比例超过权威型,宽容型家庭比例最低,在9.5%~12.2%之间。农村学校学生忽视型教养方式比例最高,郊区和市中心学校学生家庭权威型家庭比例最高。

通过不同家庭教养方式的“参与”和“要求”维度在不同学生群体的差异比较发现,经济水平不同、父母学历不同、父母职业地位不同的家庭,父母在

“参与”维度上有显著差异,经济水平更好的家庭,父母“参与”程度更高;父母学历为高中及以下、职业为普通工人和农民的家庭,父母“参与”程度显著低于其他家庭。不同家庭背景、城乡地区父母在父母管教是否严格的“要求”维度上有显著差异,经济水平中等、父母学历本科、父母职业为公司/政府领导的家庭对学生的“要求”显著高于困难、父母学历高中及以下、父母为普通工人和农民的家庭。不过,农业和非农业户口家庭,城郊和市中心家庭,父母对学生的管教“要求”没有显著差异。据此,我们可以推断,不同阶层和城乡之间家庭教养方式的差异主要体现在父母“参与”维度上,而非对学生的“要求”维度。

2.家庭教养方式阶层差异和城乡差异

基于统计分析结果,本研究通过两水平Probit模型进一步分析不同教养方式的影响因素,深入探究家庭教养方式是否存在阶层分化和城乡差异。表3表明,相较于忽视型教养方式,经济水平、父母职业地位、父母受教育水平更高,位于城市地区的家庭,倾向于采用父母参与频繁的宽容型和权威型家庭教养方式。而家庭背景对采用父母参与频繁但父母管教严厉程度不同的权威型和宽容型教养方式没有显著影响,即两种教养方式选择并不存在阶层和城乡差异。所以,家庭教养方式的阶层分化和城乡差异更多体现在父母“参与”维度上而非“要求”管教维度。

3.家庭教养方式的平均和异质性影响效应

(1)家庭教养方式对学生发展的平均影响

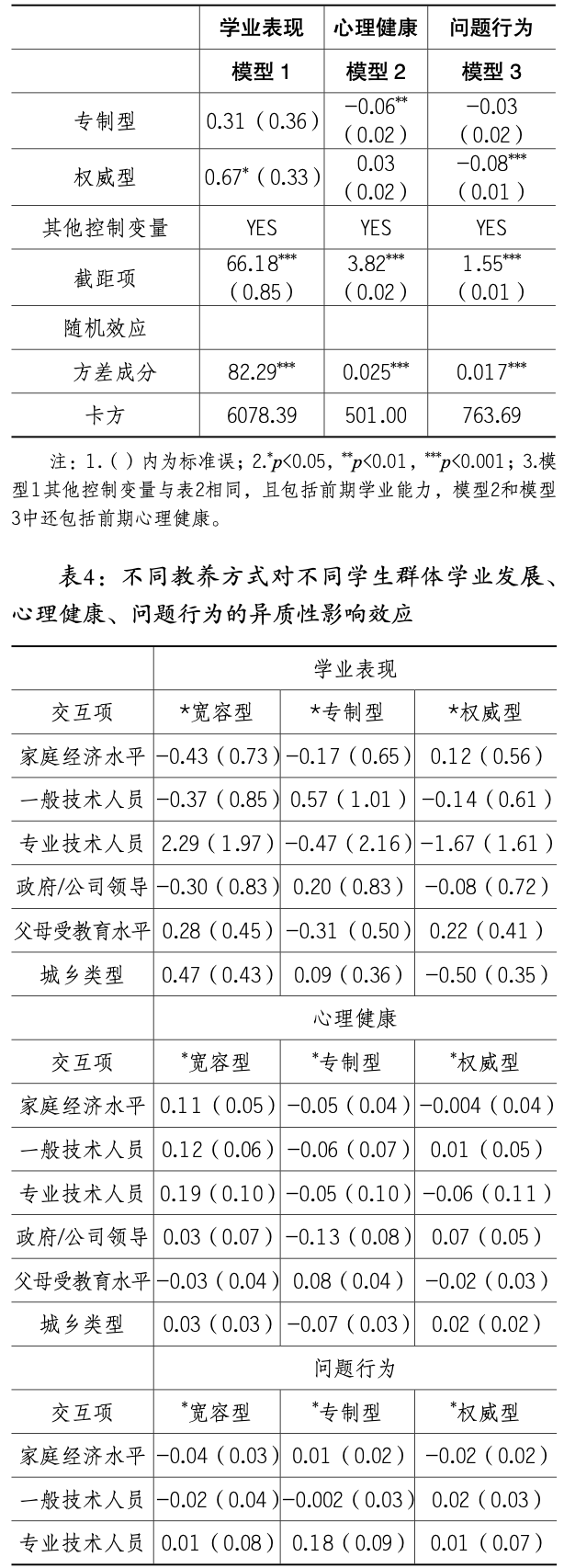

通过HLM模型结果(表3)可知,相较于忽视型

教养方式,权威型教养方式显著正向预测学生的学业表现,并显著负向预测学生的问题行为,即权威型教养方式家庭,学生的学业表现更优异,问题行为更少。对子女管教不严但参与频繁的宽容型教养方式家庭,学生的问题行为显著更少,而对子女管教严厉但缺乏参与的专制型教养方式家庭,学生心理健康问题更严重。

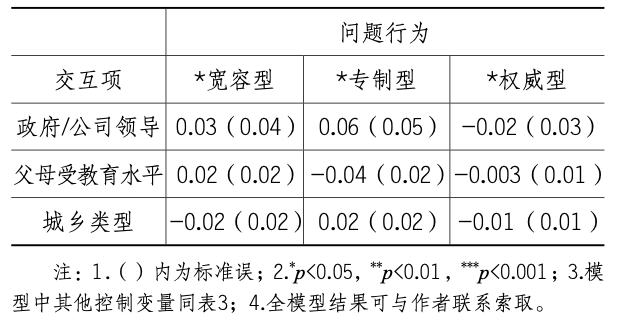

(2)家庭教养方式对不同学生群体发展的异质性影响

通过在HLM模型中加入交互项的方式,分析教养方式对不同学生群体的异质性影响作用,研究结果(表4)表明,宽容型、专制型、权威型教养方式对不同经济水平、父母职业地位、父母受教育水平家庭学生的学业表现、心理健康、问题行为等没有异质性影响作用,不同教养方式对城乡学校学生的学业发展影响也没有显著差异。说明不同阶层家庭的学生,城乡学生都能从权威型教养方式、宽容型教养方式中获益。