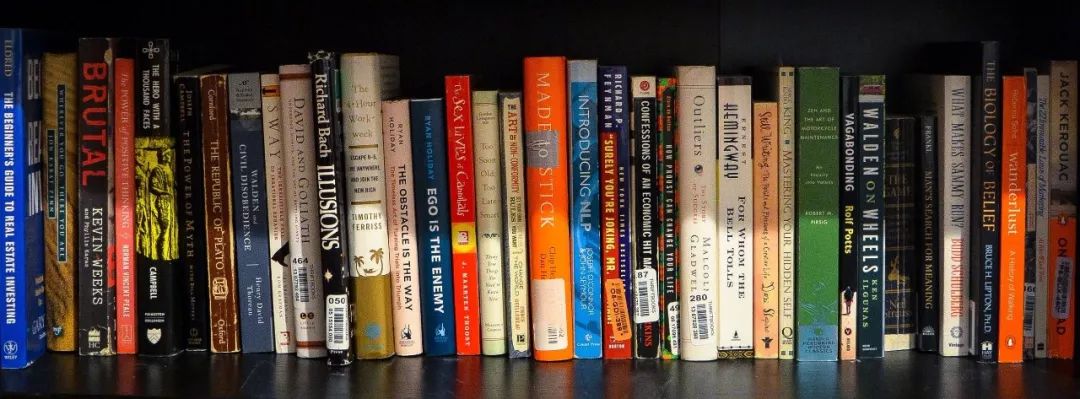

剧作家阿兰·本奈特(Alan Bennett)一直对置景师在他的戏剧中用普通的百科全书来展示书架的存在而感到失望。“书架对于主人来说,就跟他/她的衣服一样重要,”他抱怨道,“一个人的人格会被铭刻在他的书房中,正如鞋子会被脚塑造成形一个道理。”不过,我们的书架到底展示了我们哪方面的人格呢?

古罗马诗人马库斯图利乌斯·基凯罗(Marcus Tullius Cicero)对书籍的看法十分严肃。对于他来说,书籍不仅仅是充满抽象想法的实体文本——它们赋予周围环境形而上学的意义。尽管有杜撰之嫌,但基凯罗说过一句类似的名言:“一屋无书,如一人无魂”。

基凯罗是公元前1世纪一位忠实的图书收藏家,他在自己的乡村庄园内打造了几间卷帙浩繁的私人图书馆。此外,他在罗马城中心拥有一处宅邸,就在古罗马广场和马克西穆斯竞技场附近的帕拉蒂尼山上,宅内也有一间藏书室。对于基凯罗许多富裕的同僚来说,仅仅向别人展示这些藏书便足以巩固他们在古罗马社会精英阶层中的地位了。与基凯罗同时代的建筑师维特鲁威(Vitruvius)指出,“和冷热水淋浴一样,藏书室也是一座上好别墅的必要点缀。”不过,基凯罗的藏书室不只是用于展示的素材,它们是让人手不释卷的地方。对于基凯罗来说,对真理、启蒙和进步的探索,应当立足于书本或卷轴中的内容。基凯罗的私人图书馆藏有数以百计的书籍,他需要一个方法来规整它们。他说:“若要赋予一间房间足够的内涵,那你必须在其中藏书。”但他的话又引出了另一个问题:放在哪里?

历史告诉我们应当把书置于架子上。但基凯罗和他的私人图书馆则告诉我们,并非任何架子都适合藏书,它们应该被合理地摆放在合适的书架上。而书架也并非理所当然地便成为了书架。每一个书架都有自己独特的历史;都与自己的文化环境有着共鸣。书架是一件在不断进化又在不断被循环利用的东西,它时刻提醒着我们那些书籍所被赋予的社会价值,以及我们对于“如何看书”这一命题的理解。书架之所以称之为书架,是因为我们对它的结构、设计和功能进行了反复的考量。

书架作为一种强大的符号象征,有着特别显赫的文化地位。它为我们如何去跟书架上那些毫无生机的“书籍”互动指明了方向。书架引导着我们融入它所在的房间,并让我们了解房间的主人赋予了书籍多大的重视与地位。这些指引与暗示,本质上都被我们当成了一种类似舞台信号的指示所接收和转述,而书架在这个舞台上则担任着道具、麦高芬(MacGuffin,电影术语,指推动戏剧发展的物件或人物等)甚至是剧情转折点的作用。在印刷品和电影中,很少有其他物品承载着这样的文化差异与期许。几千年来,书籍和它们的架子(或者是卷轴和它们的架子)都暗藏着获取知识的途径,一旦踏上这条道路,权利与地位也随之而来。不过,书架最迷人之处还是在于它经久不衰的历史与持之以恒的使命。

书架在小说中的形象可以说是一个非常真实的文化检测仪,它能反映出我们所赋予它的价值。即便现如今它们在数字时代面临着消亡——或者更准确地说是想象中的消亡——书架也还是对我们眼中的文化走向给出了解释和论证。

“与诸多事物一样,书籍或书架的构成取决于人们对它的定义。”美国作家亨利波卓斯基(Henry Petroski)在其著作《书架上的书》(e Book on the Bookshelf)中写道,“这一定义会随着时间而改变……就像我们想知道一棵树在没有人听见的情况下倒下,它到底有没有发出声音一样,我们也许会问,空无一书的书架还是一个书架吗?”对于一个架子结构、设计和功能所进行的诸多考量,使其成为了我们称之为书架的东西,也影响了架子和书籍的互动方式。这些考量体现了不同文化与每个书架间与生俱来的碰撞。

所谓书架

书籍一旦被放上书架,接下来会怎样呢?事实证明,那些被放上书架的书籍只有在进行分类规整之后才能焕发生机——这只是它们生命周期的第一阶段。

2014年,美国作家菲莉丝·罗斯(Phyllis Rose)探究了这个问题。她从左至右,一本不落地读完了一整个书架的小说。她将这次经历写成了一本批判回忆录《书架:从LEQ到LES,极限阅读大冒险》(The Shelf: From LEQ to LES, Adventures in Extreme Reading),并在序言中写道,“我认为文学评论家对那些著名权威的作家有着不公正的偏向:这些作品和作者都是他人为我们挑选的。我希望自己更自由地对文学领域进行采样……我在纽约社会图书馆(New York Society Library)里通过某种方式,随机选择了一个书架——刚好是(作者姓氏开头)从LEQ到LES的书架——并开始了我的阅读之路。”

如果书架从字面意思上来说只是用于整理书籍的东西,那么问题来了:上面到底放了些什么?罗斯给出了一个非常吸引人的研究成果——她本人对架子上的物品及其停留的时间产生了影响。书架上的书籍不是永远静止的东西,不管它们运动得有多慢,这些书籍仍然依靠着图书馆借还系统循环往复地运动着。

这个设想把特定书架上的某套书籍定义成了有生命且不断变化的实体。而我在奥斯汀公共图书馆(Austin Public Library)地方分馆所进行的(非常不正式的)实验,也再次佐证了这一假设。我在可能摆着LEQ-LES书籍的书架前停下,并注意到了几件事情。第一,那里没有一个书架摆放着同一套书;LEQ-LES目录下的书籍被分散到了三个书架中。第二,我震惊地发现罗斯所述的那个LEQ-LES书架和奥斯汀公共图书馆的书架上,没有一本书是相同的。在奥斯汀公共图书馆的书架上,我找不到她读过的那些小说。尽管它们采用了完全相同的一套图书录入系统,那些书籍“理应”是放在指定书架上的,但是书架上的这两套书完全没有任何共同之处。每一个书架——包括书籍和架子——受其所藏图书馆和读者的影响,都成为了一个独一无二的个体。

对于一些书籍爱好者来说,书籍之所以被归类放到某个书架上,仅仅是因为它们“相配”,就像一些在荣格性格测试和心理测试中所显示的一样:这些“相配”的书籍或许都适合在人生的某一阶段阅读,又或许它们只是拥有相同的尺寸。对于有些人来说,书脊朝外、垂直放置的方式十分“得体”;而对于其他人来说,有些书籍应该水平放置,起到书挡的作用。

美国统计学家内特·西尔弗(Nate Silver)最为人所熟知的便是他的博客FiveThirtyEight,而他纽约公寓中的藏书(博客上有介绍),则是根据颜色来进行整理的——白色书籍放置在书架顶层,接着依次是红色、橙色,按照颜色光谱一直排列至底层的黑色。

“我办公室中大概500本左右的书籍都是按照颜色来排列的。它们从美学上来看挺令人愉悦,不过找书的时候却并不是那么方便。我必须记住它的颜色,或者察看书架上的每一行和每一列备注信息。比起随意地把书籍放在书架上来说,按颜色来整理书籍的办法或许是一个不错的选择,但事实上并没有比前者好多少。尽管如此,500本,这个数量还算是在一个可控的范围之内。最坏的情况下,我找一本书可能也只需要花费几分钟。我很乐意用这样的代价来换取一个更漂亮的书架。”

任何整理书籍的模式都会产生一种秩序和期望;任何书籍的收藏模式都是在书籍目录、书籍的安全性和书籍本身的可及性之间做出权衡之后而诞生的。为了查找和定位特定的书籍或文本,这些收藏模式制造了一系列预期事件——书籍将会在其指定位置出现。换句话说,书籍的编录、上架和陈列方式体现了某种世界观和某种特定的思维体系——美观、务实、明确,甚至是彻头彻尾的随意。无论其最本质的初衷是什么,书籍的陈列方式都是每种收藏模式的实体化表现。这也意味着,并非所有陈列模式下的主题分类都可以让浏览书架的人一目了然。

基凯罗的书架

对于基凯罗和他的古罗马同胞来说,私人图书馆是持续进行的项目。现如今包含土耳其塞尔苏斯图书馆(Library of Celsus)在内的这些公共图书馆,是广义上古罗马文化的一部分;而私人图书馆则主宰着精英和富裕阶层的圈子。在古罗马的公共图书馆里,纸莎草卷轴才是书籍的主要媒介,这些卷轴铺开放在图书馆储藏室的架子上,木制轴杆上挂着羊皮纸标签。不过,古罗马哲学家塞涅卡(Seneca)对一些私人图书馆馆主嗤之以鼻,他鄙视“那些追求柑橘木和象牙书柜的人;那些坐在数以万计的书籍中打呵欠的人;那些热衷于收集各种名不见经传的书或由声名狼藉的作者所写的作品的人;那些单看书卷外形和书名就能得到大部分乐趣的人”。塞涅卡建议他的读者“尽可能地多收藏书籍,但不要将它们仅仅作为展示”。随着个人藏书的增加,宅邸内的藏书室经常会被翻新,这些主人通常会加上一些作家、哲学家、家庭人员或朋友的照片作为装饰。

到了公元前1世纪初,基凯罗的藏书室内已经藏有无数文本,他迫切需要升级现有的图书陈列模式。于是基凯罗决定用书架来陈列自己急速增长的藏书,他立即写信让好友阿提库斯(Atticus)派人过来帮忙:“我希望能从你的藏书室里抽调两人过来帮忙,泰拉尼奥(Tyrannio)可以来当粘贴工人,并协助其他事情。别忘了提醒他们带一些羊皮纸过来以便撰写书名。”阿提库斯是一位富有的银行家、编辑和文学赞助人,而泰拉尼奥则是一位受过良好教育的希腊人。公元前72年,他被古罗马将军卢库卢斯(Lucullus)俘虏并带到了罗马共和国。泰拉尼奥受雇于数位罗马富人,帮助他们整理私人藏书室,其中就包括阿提库斯。阿提库斯把泰拉尼奥和两位助手借给了基凯罗,协助他制作书架。

“你的人用他们精湛的木工手艺把我的藏书室修葺一新,”基凯罗写信说道,“没有什么比那些书架更有用了,它们将我的书籍分门别类,把我的藏书室装点得别致优雅。”在基凯罗给阿提库斯写的最后一封关于藏书室的信中,他对这个项目褒奖有加:“现在泰拉尼奥已经帮我整理好了所有书籍。你借给我的两位助手狄奥尼修斯(Dionysius)和门诺菲卢斯(Menophilus)功不可没,成果真是令人惊喜。”

在和书架的日常互动中,我们很容易只看到它们的表面价值——它们只是用来陈列书籍的架子;放在图书馆和办公室里的东西;搬家工人的痛苦之源。我们现在要求将书架垂直竖立,隔板水平放置,书籍的摆放要从上到下,阅读时从左至右;我们假设书籍是垂直放置的,它们的书脊朝外,以一种可预测的方式进行陈列和编录。然而,这些针对书架形式和功能所提出的所有期望,其实早就是在历史上反复尝试过后所做出的选择。决定收藏书籍;决定整理这些书籍;决定选择一个合理的模式去存放和陈列书籍。书架引出了一个问题:它们是否仅仅被其设计和用途所定义?深奥点来说,我们可以把书架描述成一个线性的平面,它把不同类别的知识整合到了一起。而从实用角度来看,什么书籍放在什么地方、放在什么样的书架上,这个问题则反映了一种特定的世界观。无论是基于书籍主题而定制的杜威十进制分类法(Dewey Decimal System),还是根据颜色整理书籍的陈列模式,抑或是孩子根据外形来排列他们的绘本的方法,每一个书架都反映了这种世界观和秩序。

简而言之,书架就是我们对知识和经验分门别类的地方。即便出现了数字图书,我们在屏幕上把电子书添加进虚拟书架的时候,它也成为了一种可视化的隐喻;即使是在书架缺乏实体的地方,它也能持续发挥作用。书架是什么,取决于人们与之互动的媒介和选择。这些选择围绕着书架,塑造着它的外形和模式。每个关心书籍的人,都会关心书架。挑选一本书进行阅读的这一动作——甚至只是随便翻阅——都是通过书籍到书架的这一模式被吸引而来的。书籍必须来自于某种书架——书店、图书馆或是Kindle。