在

这个数字营销时代,越来越多的消费者会通过线上渠道来完成所需产品的搜索、咨询及购买。

随着营销渠道的多样化,使得用户在决定下决策之前会有多次的产品搜索,据研究表明,一个用户在下决定之前平均搜索次数为12次;

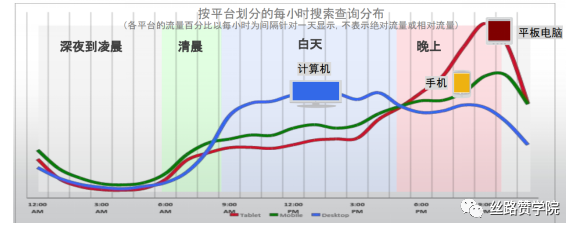

而且设备也会有相应的变化,上一次可能是在电脑上,下一次可能使用的就是手机或者平板。

因此,用户的消费行为路径也变得越来越复杂,对于我们分析线上营销效果来说也增加了难度。

您可能要问了,我们为什么要分析这些过程呢?对于我做营销有什么帮助呢?举个例子:一个客户今天搜索了我们的产品关键字,看到广告并进到官网进行咨询,我们就判定这次产生的转化就是因为这次搜索吗?显然不太准确,我们并不知道客户在这次咨询之前都做了哪些查询工作,如果没有这些过程,其实也无法产生最后的一次转化。那究竟客户的每次搜索所带来的转化价值是一样的吗,还是要怎么分配呢?探究这些又有什么用途呢?这其实就是关于归因问题的探讨。

归因模型可以帮助我们为每次广告互动分配不同程度的转化功劳。这样我们就可以:在客户转化路径的较早阶段施加影响,吸引客户;通过结合自己的业务类型来根据归因模型的适用情况进行选择,更有效地完成转化。

今天这篇文章我们以Google广告为例,来帮大家解答上述问题。通过这篇文章,可以了解到:什么是归因模型,都有哪几种分类?每类归因模型的利弊有哪些,适用场景又是哪些?

一、认识归因模型

1. 什么是归因模型?

归因模型是用来分析哪些触点或渠道可以获得转化。不同的归因模型将转化功劳按照特定的比例分配给不同的触点或渠道。通过分析归因模型,我们就能够了解各个营销渠道的投资回报率情况了。

2. 归因模型的分类有哪些?

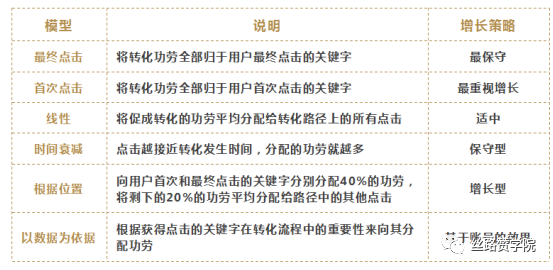

Google Ads的归因模型有:

最终点击:将转化功劳全部归于用户最后一次广告互动。

首次点击:将转化功劳全部归于用户首次广告互动。

线性:将获得的转化功劳平均分配给渠道上的所有广告互动。

时间衰减:广告互动时间越接近发生转化的时间,就会分配越多的功劳。互动时间每相隔七天,所分配的转化功劳就会比前一个互动少一半。

根据位置:为用户首次广告互动及最终广告互动分别分配 40% 的功劳,其余 20% 的功劳会平均分配给转化路径上的其它广告互动。

以数据为依据:根据历史数据来分配各个渠道的转化功劳。该归因模型与其他归因模型的区别在于,它使用帐号数据计算每次互动在转化路径中的实际功劳。

二、各类归因模型的利弊

1. 最终点击:Google Ads默认的转化归因模型。这类归因模型认为,最后一次互动导致了最终的转化,因此这个渠道将获得100%的功劳。

优点:简单直接,易于评估。它只把转化功劳给到最后一次客户点击。

缺点:没有考虑到之前客户的浏览行为,分析数据片面。比如客户通过搜索关键字广告进行了最终点击,产生转化,但是之前是通过购物广告的图片吸引了客户,继而去搜索关键字进行了查找,那么我们就会忽略掉购物广告的作用。

2. 首次点击:这类归因模型认为,没有第一次互动,剩下的渠道都不会有互动。

优点:将转化功劳都给到第一个接触点,和最终点击模型一样,是一种容易实施模型。

缺点:这个归因模型受限于数据跟踪周期。如果第一次互动的时间距离最后产生的转化时间很长的情况下,记录的就不是首次点击了。

3. 线性:转化路径中的每个接触点将共享相同的购买功劳(每个20%)。这类模型可以让我们更全面地了解整个营销策略。

优点:计算方式简单,它可以将功劳划分给转化路径上的各个营销渠道。

缺点:因为每个转化路径的接触点功劳分配相同,所以没有办法帮助我们分析出哪个是最成功的渠道。

4. 时间衰减:与购买时间最接近的渠道获得大部分转化功劳。

优点:不同的渠道都得到了功劳分配,离转化越近的行为,对转化的影响力越大,因此这类模型相对比较合理。

缺点:越早形成转化的渠道,永远不会分配高转化功劳,有一定的片面性。

5. 根据位置:第一次和最后一次互动可以分配到40%的转化功劳,中间的互动可以均匀分配剩下20%的转化功劳。

优点:所有营销渠道都有分配转化功劳,其中第一次和最后一次促使转化的关键互动分配了更多功劳。

缺点:这类归因模型不会考虑线索转化之后的互动渠道的营销效果。

6. 以数据为依据:这个归因模型是根据转化操作的账户历史数据来分配功劳的。该归因模型与其他归因模型的区别在于,它使用帐号数据计算每次互动在转化路径中的实际功劳。

缺点:数据充足的帐号才可以使用。

三、各类归因模型的适用场景

了解完各类归因模型的利弊,那它们又分别适用于那些场景呢?我们需要根据自身产品的性质、客户体验旅程,渠道数量和销售周期长度等不同因素将决定我们应该采用哪种归因模型。

1. 最终点击归因模型

因为这类归因模型将转化功劳全部归于客户最后点击的那个广告和相应的关键字,即最后一次点击的渠道获得100%的功劳,没有给到路径过程中其他触点功劳,因此适用于转化路径少、周期短的业务。

2. 首次点击归因模型

将转化功劳全部归于用户的首次互动。它更注重的是驱动用户认知、位于转化漏斗最顶端的互动渠道。因此此类归因模型适用于购买周期很短的行业。

3. 线性归因模型

它将转化功劳平均分配给用户路径中的每一次互动。适用于维持品牌认知度的公司,期望可以在整个销售周期内保持与客户的联系。