平安证券研究所策略组

魏伟/张亚婕/郝思婧/谭诗吟

政策脉络:统筹防风险和促发展。

2023年一季度,疫情影响退坡,国内经济整体结构性复苏,外部风险因素增多,欧美银行业风险事件频发,中美博弈出现升级。在此情况下,国内监管政策以统筹防风险和促发展为基调,主要政策主线梳理如下:一是金融监管机构改革落地,强化金融活动统一监管;二是房地产政策聚焦防范头部优质房企风险和推动房地产业向“租购并举”新发展模式转型发展;三是沪深主板注册制正式落地实施,板块定位“大盘蓝筹”;四是资本市场对外开放稳步推进,境内企业境外上市进入备案管理新阶段。

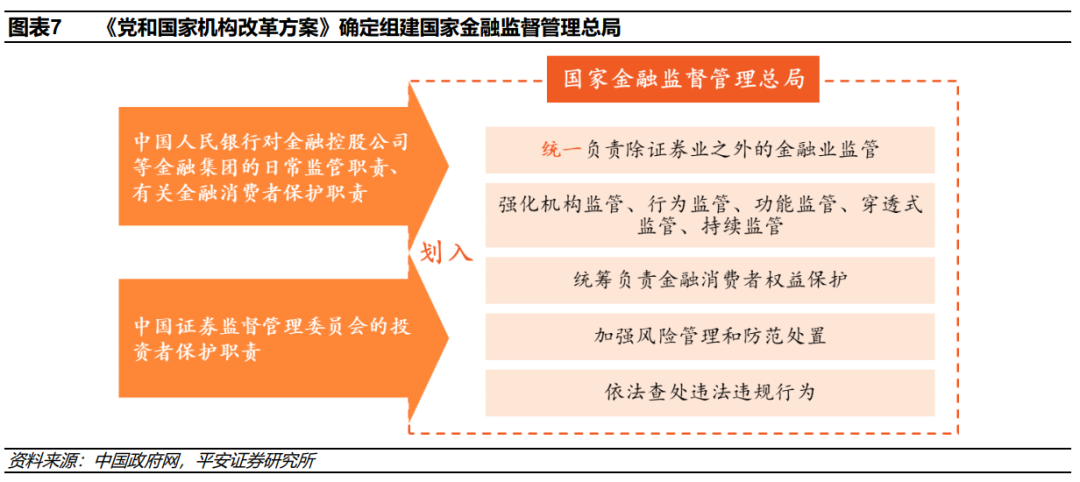

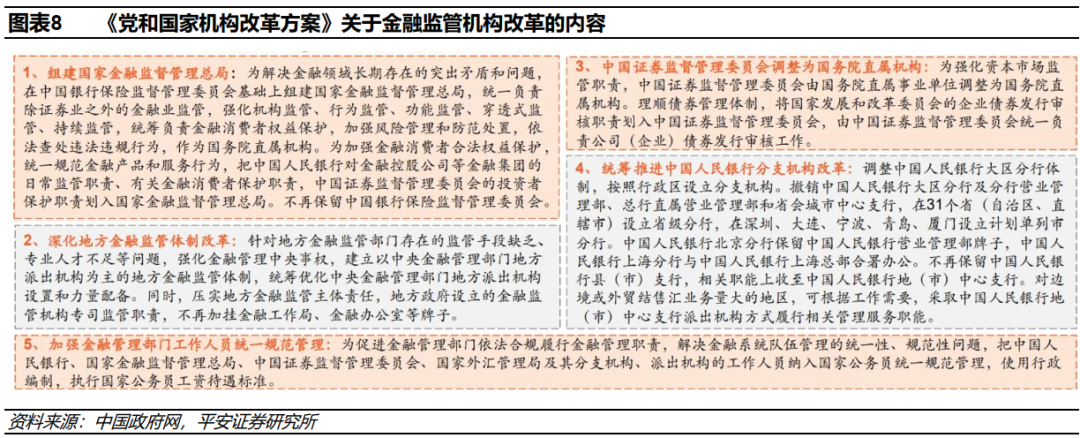

第一,金融监管机构改革落地,组建国家金融监督管理总局。

第十四届全国人民代表大会第一次会议审议批准国务院机构改革方案,决定组建国家金融监督管理总局,不再保留中国银保监会,明确国家金融监管总局统一负责除证券业之外的金融业监管,将央行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责,以及证监会投资者保护职责划入国家金融监管总局;同时进一步理顺债券管理体制,将国家发改委的企业债券发行审核职责划入中国证监会。此外,还要求深化地方金融监管体制改革、推进中国人民银行分支机构改革等。

第二,地产政策聚焦防风险、促发展和促转型。

一季度地产政策延续中央经济工作会议的基调。需求端坚持“因城施策”,央行及银保监会决定建立首房贷款利率动态调整机制,各地探索推广二手房“带押过户”新模式。融资端聚焦“稳主体”和“促转型”,一方面着重防范化解优质头部房企风险,实施改善优质房企资产负债表计划;另一方面加大对“租购并举”新模式的融资支持,2月央行及银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》,提出加大对租赁住房企业的信贷支持力度;3月下调保障性租赁住房项目REITs的最低首发评估净值门槛至8亿元。目前最新地产数据已显示底部回暖迹象,预计后续地产政策将延续当前基调,继续统筹防风险和转型发展,“租购并举”新模式或将迎来更多政策支持。

第三,主板注册制落地助力高质量发展。

细则来看,主板注册制突出“大盘蓝筹”特色,优化审核注册流程,设置“持续盈利”“预计市值+收入+现金流”“预计市值+收入”等多元上市指标,复制科创板和创业板的新股上市5日不设涨跌幅限制,保留后续10%的涨跌幅限制,同步优化各板块价格笼子机制等。影响上,全面注册制一方面有利于更大程度发挥市场的作用,强化市场优胜劣汰机制,促进资本市场长期健康发展;另一方面还利于强化资本市场对科技创新的支持力度、推动产业转型、助力经济高质量发展。

第四,资本市场对外开放稳步推进。

一是3月13日沪深港通再度扩容,陆股通可纳入标的范围扩大至上证A股和深证综指,市值门槛降低,最新纳入1034家公司,外国公司首次被纳入港股通,最新纳入32家公司。二是《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》正式发布实施,标志着境内企业境外上市进入统一备案管理新阶段。

风险提示:

1)宏观经济修复不及预期;2)国内宏观产业政策落地不及预期;3)海外风险因素演化蔓延超预期。

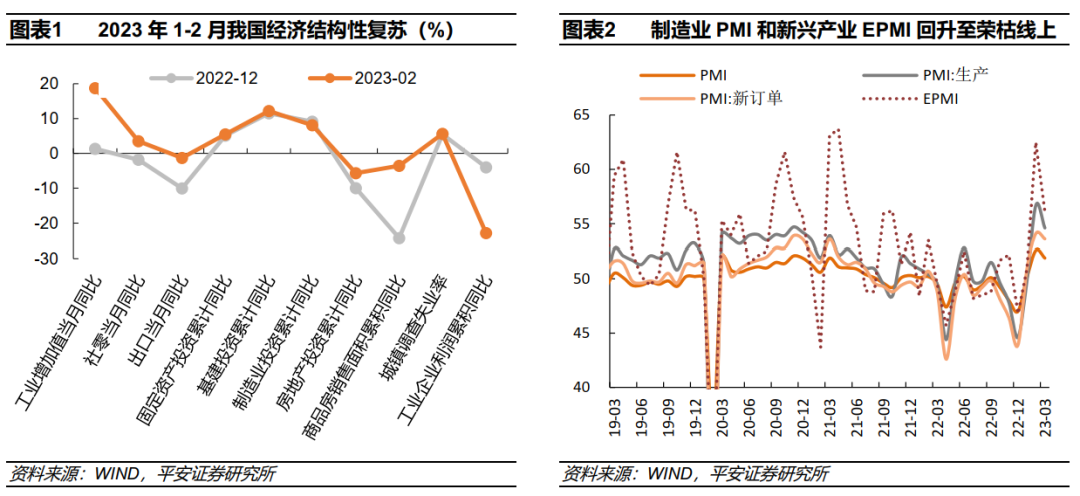

2023年一季度,疫情影响退坡,国内经济整体结构性复苏,外部风险因素则在增多。

国内方面,

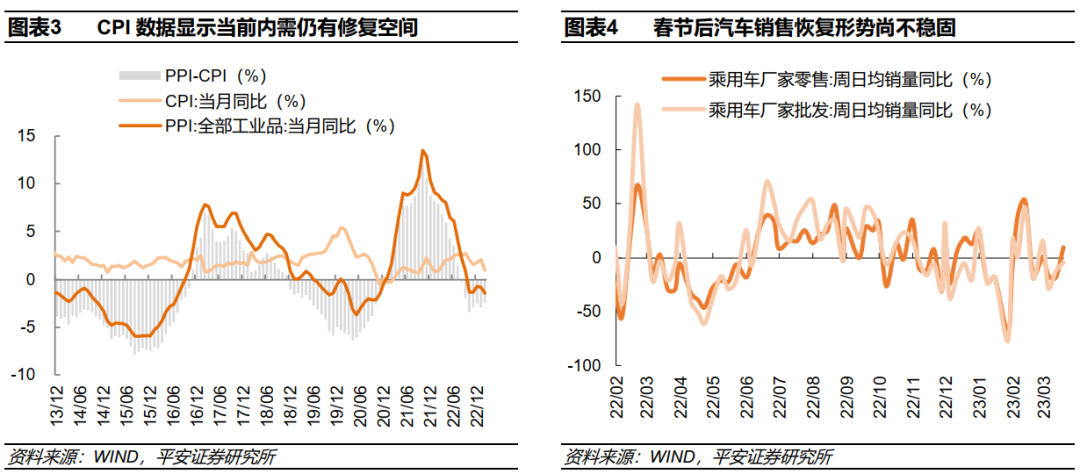

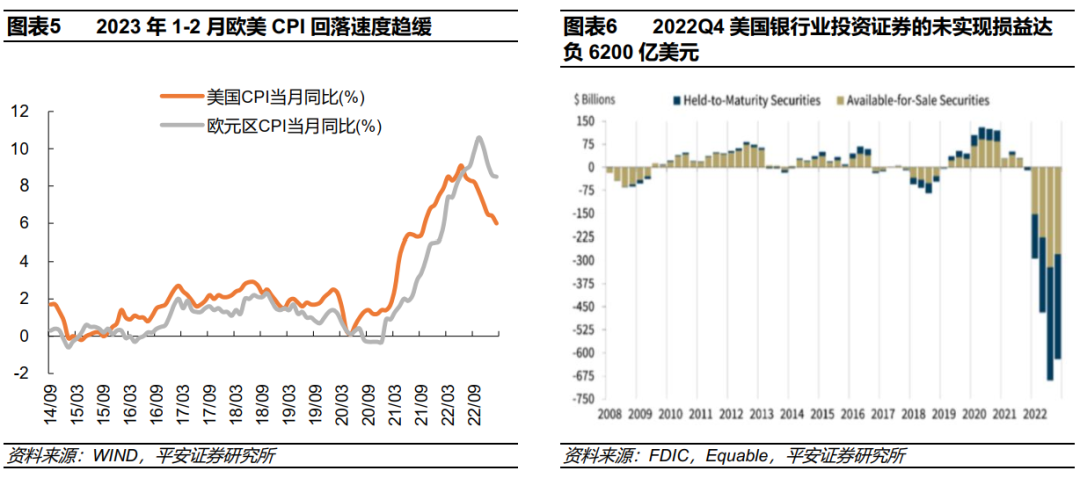

自2022年11月疫情防控优化“二十条”到2023年1月的“乙类乙管”,我国疫情防控政策显著优化,疫情感染高峰平稳度过,人员流动限制全面放开,前期疫情对经济的负面影响逐步退坡。在此情况下,2023年一季度我国经济呈现结构性复苏,生产方面,1-3月制造业PMI持续位于荣枯线以上,3月PMI生产、PMI新订单以及新兴产业PMI分别达54.6、53.6和56.1,显示制造业内生恢复动能相对强劲;投资方面,1-2月固定资产投资累积同比增长5.5%,其中基建投资增速达12.2%略高于预期;需求方面,内外需修复仍然不足,1-2月社零同比增速由负转正,同比增长3.5%,但CPI数据及显示内需修复仍有较大空间,汽车等耐用品消费仍相对疲软,出口同比延续负增显示外需较弱;地产数据呈现底部回暖迹象,1-2月房地产投资累积同比降幅由前值-10%收敛至-5.7%,商品房销售面积累积同比由前值-24.3%收窄至-3.6%,保交楼背景下,竣工面积累积同比由负转正增长8.0%,新开工面积累积同比降幅亦收敛至-9.4%。

海外方面,风险因素增加,欧美货币政策走势分歧。

一方面,欧美通胀延续回落但速度放缓,2月美国和欧元区CPI同比分别为6.0%和9.9%,市场对于高通胀长时间持续的担忧增加;另一方面,欧美金融业风险事件频发,包括硅谷银行破产、瑞士信贷风波等,本质上是高利率环境下金融系统脆弱性显著抬升的集中体现,后续进一步演化蔓延并对实体经济造成冲击仍需密切观察。在此情况下,市场对于欧美货币政策走向的预期出现分歧,目前美联储已在1月和3月议息会议连续两次放缓加息至25BP,美联储年中停止加息的预期仍较为强烈。另外,近期全球地缘政治博弈出现升级迹象,中美博弈已外延至产业竞争之外的领域,统筹发展与安全的重要性凸显。

在上述背景下,统筹防风险和促发展是当前国内金融政策的主基调。

金融监管方面,

一是金融监管机构改革落地,通过组建国家金融监管总局、梳理划清各监管机构职责任务,进一步强化各类金融活动的统一监管;二是房地产政策的着力点在于防范头部优质房企风险和推动转型发展,需求端延续“因城施策”精准发力,供给和融资端继续推进“稳主体”,同时鼓励房地产业向“租购并举”新发展模式转型。

资本市场方面,

一是沪深主板注册制正式落地实施,上市条件、审核注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等多方面政策实现优化,“大盘蓝筹”板块定位进一步清晰;二是资本市场对外开放稳步推进,沪深港通再度扩容,境内企业境外上市进入统一备案管理新阶段等。

2.1 机构改革:组建国家金融监管总局,强化金融活动统一监管

3月8日,第十四届全国人民代表大会第一次会议审议批准国务院机构改革方案,决定组建国家金融监督管理总局。

此次金融机构改革是落实党的二十大提出的“要依法将各类金融活动全部纳入监管”工作部署,旨在解决金融领域长期存在的突出矛盾和问题。根据3月16日中共中央和国务院印发的《党和国家机构改革方案》,此次金融监管机构改革主要有以下几方面调整:

(1)组建中央金融委员会,加强党中央对金融工作的集中统一领导,

作为党中央决策议事协调机构,设立中央金融委员会办公室作为中央金融委员会的办事机构,列入党中央机构序列;不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办事机构,将国务院金融稳定发展委员会办公室职责划入中央金融委员会办公室。

(2)组建中央金融工作委员会,统一领导金融系统党的工作,

将中央和国家机关工作委员会的金融系统党的建设职责划入中央金融工作委员会。

(3)组建国家金融监督管理总局,作为国务院直属机构,不再保留中国银行保险监督管理委员会,

将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责有关金融消费者保护职责,中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。

(4)中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构,理顺债券管理体制,

划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责,由中国证券监督管理委员会统一负责公司(企业)债券发行审核工作。

(5)深化地方金融监管体制改革,

地方政府设立的金融监管机构专司监管职责,不再加挂金融工作局、金融办公室等牌子。

(6)统筹推进中国人民银行分支机构改革,

不再保留中国人民银行县(市)支行,相关职能上收至中国人民银行地(市)中心支行。

(7)完善国有金融资本管理体制,

将中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。

2.2 房地产:需求端“因城施策”,融资端“稳主体、促转型”

2023年一季度,房地产政策延续中央经济工作会议的基调,即需求端坚持“房主不炒”和“因城施策”、供给和房企融资端继续推进“稳主体”,同时鼓励房地产业向“租购并举”新发展模式转型。

需求端延续“因城施策”,中央建立首房贷款利率动态调整机制,各地探索推广二手房“带押过户”新模式。

一季度,地产政策在需求侧延续中央经济工作会议的“要因城施策,支持刚性和改善性住房需求”的部署。

中央层面来看

,1月5日,央行、银保监会决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制:对于新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限;同日住建部表示“对于购买第一套住房的要大力支持,对于购买第二套住房的,要合理支持”。

地方层面来看

,各地积极探索二手房“带押过户”新模式;3月30日,自然资源部和银保监会联合发布《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》,要求各地要在已有工作的基础上,深入探索,以点带面,以“三个拓展”全面推进“带押过户”,最终实现地域范围、金融机构和不动产类型“带押过户”全覆盖;据新华社报道,目前全国已有15个省份100多个地市开展了“带押过户”,其中天津、山西、山东、江苏、浙江、福建、湖北等省份已经全面开展,主要形成了抵押权组合、新旧抵押权分段、抵押权变更等“带押过户”模式。

融资端聚焦“稳主体”和“促转型”,着重防范化解优质头部房企风险,加大对“租购并举”新模式融资支持。

“稳主体”重在改善优质房企资产负债表。

1月10日,央行、银保监会召开开年首次主要银行信贷工作座谈会,提出有效防范化解优质头部房企风险,实施改善优质房企资产负债表计划,保持房企信贷、债券等融资渠道稳定,满足行业合理融资需求。随后,央行货币政策司司长邹澜于国新办新闻发布会上表示,目前有关部门已经起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》,对于专注主业、合规经营、资质良好,具有一定系统重要性的优质房企,重点推进“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动,引导优质房企资产负债表回归安全区间,具体任务包括设立全国性资产管理公司专项再贷款、设立住房租赁贷款支持计划等新举措。

“促转型”方面加大对住房租赁市场融资支持。

2月24日,央行、银保监会就《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》公开征求意见,提出加大对租赁住房企业的信贷支持力度,支持商业银行向新建、改建长期租赁住房的各类主体发放开发建设贷款,为租赁住房市场提供多元化融资渠道和产品。3月初,广东省政府发布《2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案》,其中特别提到支持租购并举的房地产发展新模式,鼓励银行机构为公共租赁住房和长租房市场发展提供多样化信贷融资服务,满足租赁企业和经纪机构合理信贷需求。3月末,国家发改委发布《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》(以下简称《通知》),进一步优化调整保障性租赁住房REITs的发行条件,将保障性租赁住房项目REITs的最低首发评估净值门槛从10亿元下调到8亿元,鼓励租赁住房市场主体通过REITs融资;《通知》还将REITs试点扩围至消费基础设施资产,提出研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs,优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。

展望后续,最新地产数据显示底部回暖迹象,政策后续或将继续统筹风险防范和转型发展,鼓励“租购并举”新模式发展的政策力度有望加码。

1-2月房地产投资、商品房销售、房屋竣工及新开工等数据均呈现底部回暖,高频数据亦显示3月房地产新房及二手房销售均延续改善。观察当前REITs发行情况,截至2023年4月1日,已发行公募REITs共计27只,其中保障性租赁住房项目仅4只,发行规模均在12亿元左右。后续来看,地产政策将延续当前基调,坚持“房住不炒”、继续统筹防风险和转型发展,房企融资呵护仍有望延续,保障性租赁住房REITs等“租购并举”新模式或将迎来更多政策支持。

三

、资本市场:全面注册制落地,对外开放稳步推进

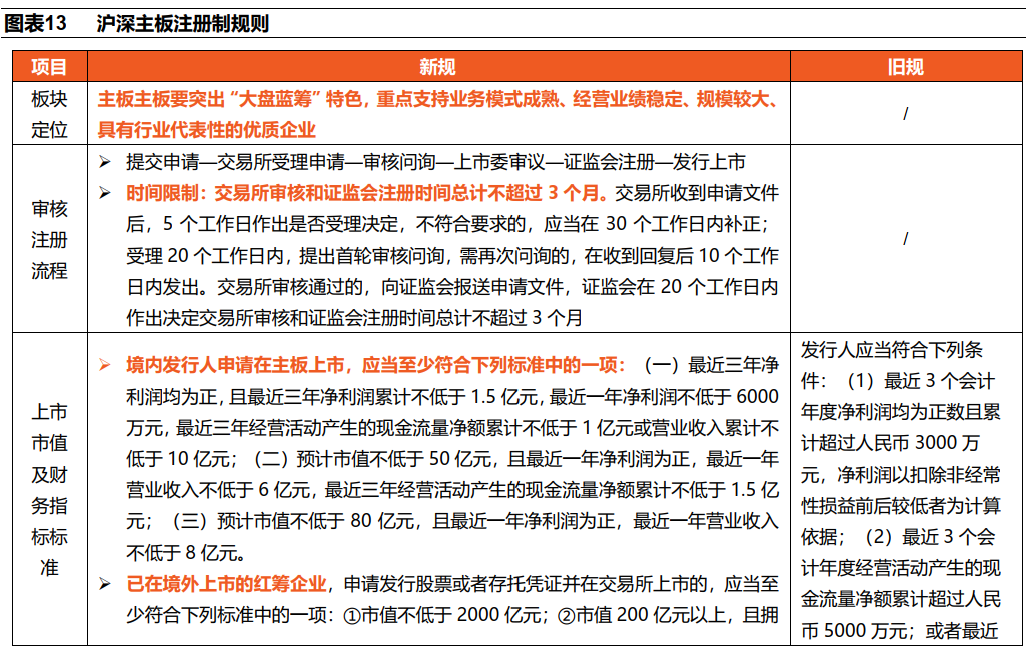

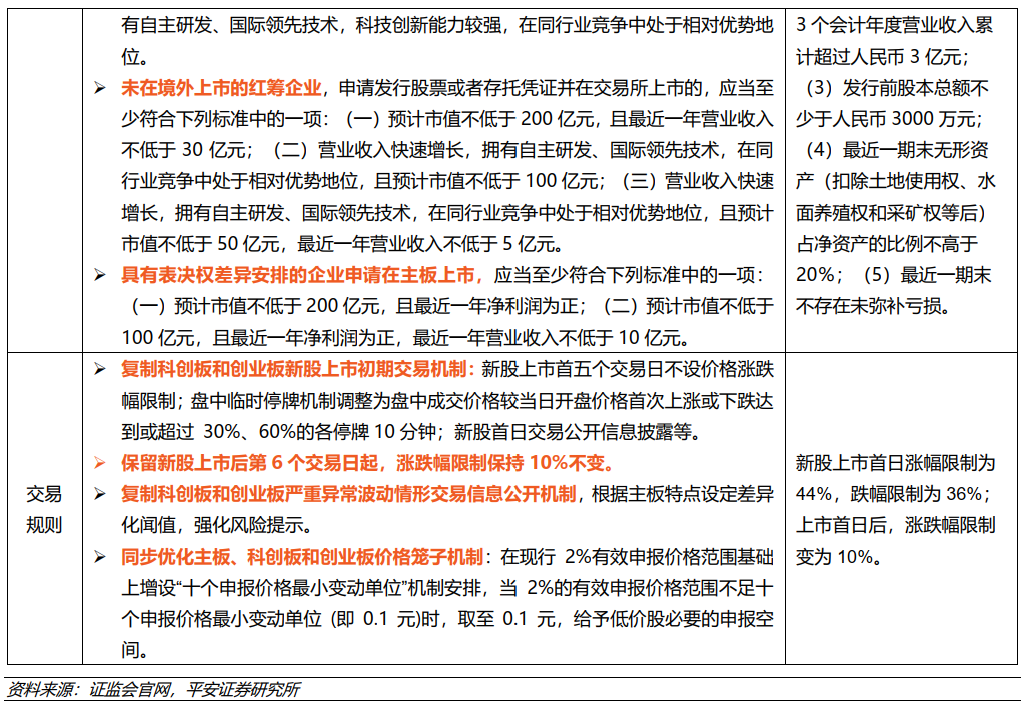

3.1 注册制:全面注册制落地,助推产业转型和国企改革

2023年一季度,全面注册制改革加速推进并正式落地实施。年初,党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》。2月17日,中国证监会发布《首次公开发行股票注册管理办法》及相关制度规则,自公布之日起施行,同日,证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会发布多部配套制度规则,相关制度规则共165部,其中证监会发布的制度规则57部,证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部,

具体细则来看,主板注册制突出大盘蓝筹特色,优化发行条件和交易机制,保留10%涨跌幅。

主板注册制相关制度规则主要有以下几个特点:

一是板块定位更加清晰,多层次资本市场进一步完善,

对比创业板定位“三创四新”、科创板定位硬科技支持成长赛道企业、北交所聚焦“专精特新”,主板注册制要求突出主板“大盘蓝筹”特色,重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。

二是针对主板的特征设置“持续盈利”“预计市值+收入+现金流”“预计市值+收入”等多套多元包容的上市指标,

取消关于不存在未弥补亏损、无形资产占比限制等方面的要求;

三是交易制度借鉴双创板块进行优化,

包括新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制、优化盘中临时停牌制度、新股上市首日即可纳入融资融券标的等,但是保留了上市后第6日起10%的涨跌幅限制,主要考虑到主板波动率相对较低,10%的涨跌幅限制可以基本满足定价需求。

影响来看,全面注册制有利于资本市场长期健康发展和经济结构转型。

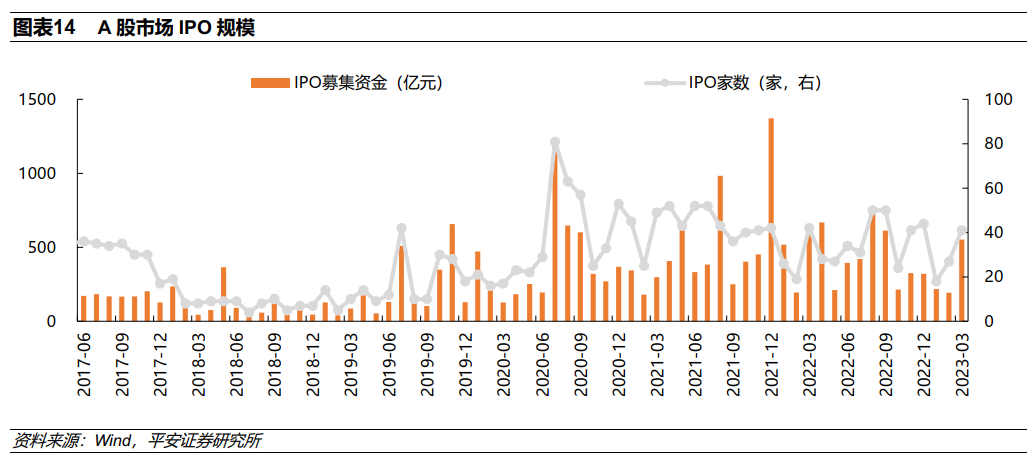

资本市场方面,全面注册制落地有助于资本市场长期健康发展,更多优质企业会脱颖而出。

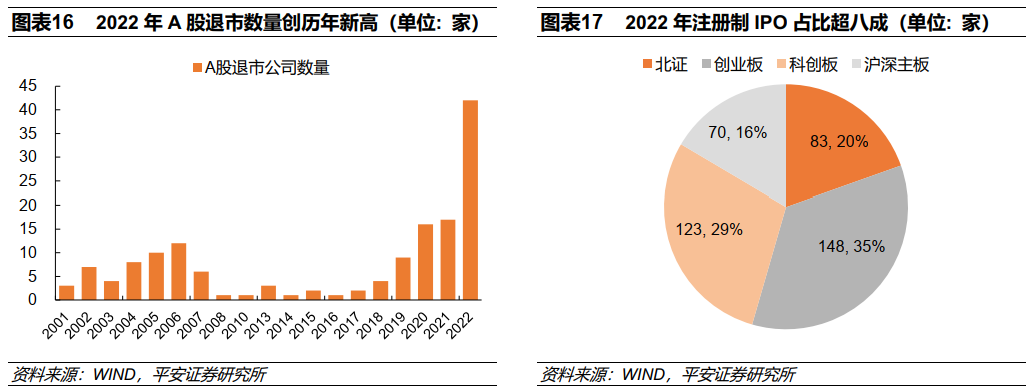

和过往核准制最大的不同在于,全面注册制在上市的发行、定价等环节上让市场发挥更大的效应,让市场发挥更大作用。在这个过程中,资本市场各类参与方的作用也将发生较大变化,其中监管的职能从原来的事前审批转变为事中事后监管,以信息披露为核心;中介机构也承担更多职能,切实压实责任;机构投资者也在发行定价环节中发挥更大的作用。整体上,主板全面注册制有助于直接融资生态的全面重塑,同时优化A股市场化定价机制和退市机制,使得多层次资本市场生态进一步统一,更好地满足企业发展的融资需求,吸引更多优质企业上市。从2022年数据来看,全年上市新股共424只(不包括3家转板上市和1家借壳上市),合计募资5869亿元,其中,实施注册制的科创板、创业板和北交所的IPO数量分别达到123只、148只和83只,合计占比超八成;全年A股强制退市公司数量达42家,创下历史新高,其中39家触及财务类退市指标,占比超过九成。

经济发展角度来看,全面注册制有利于推动产业转型、助力经济高质量发展。

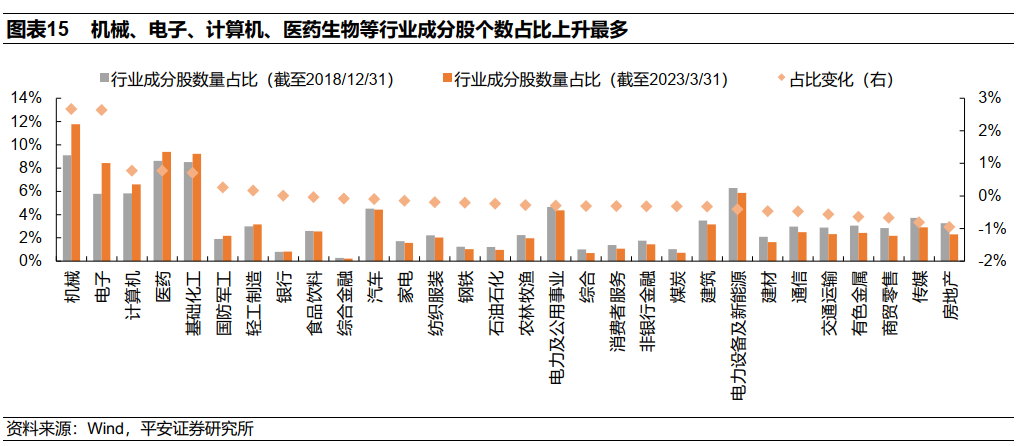

二十大确定“高质量发展是全面高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,反映着中国经济正在逐步迈入转型升级的重要历史阶段,科技化、数字化、绿色化的转型方向日渐清晰。不论是从二十大会议精神还是中央经济工作会议的基调来看,“加快科技自立自强步伐,解决外国‘卡脖子’问题”“扎实推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”是国家现代化建设的重中之重。资本市场则理应在支持实体经济转型、助力科技创新、扶持专精特新和行业龙头等方面发挥更大的作用,全面注册制的最终落地则将进一步增强资本市场服务实体经济的能力,同时吸引更多增量资金进入来分享中国经济长期转型发展的红利。近年来市场结构也明显向成长板块倾斜,截止2023年3月31日,A股市场的机械、电子、计算机、医药、国防军工等行业成分股数量占比较2018年末上升最多,幅度在1%-3%。

3.2 对外开放:沪深港通扩容,境内企业境外上市备案管理

3月3日,上交所、深交所分别发布《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》,自3月13日起施行;同日,港交所发布公告,自2023年3月13日起互联互通股票标的范围将进一步扩大。

北向方面,陆股通可纳入标的范围扩大至上证A股和深证综指,市值门槛降低并优化调整机制,最终新纳入1034家公司。

总体上,本次陆股通标的纳入规则有三项重要调整:1)沪股通可纳入标的范围由过去的上证180和380指数扩展为上证A股指数;深股通可纳入标的范围由过去的深成指和深证中小创新指扩展为深证综指;2)优化标的市值并新增流动性要求,沪股通市值要求从原来的不低于60亿元降低为50亿元,增加考察日前6个月不低于3000万人民币日均成交金额、停牌天数占比低于50%等调入要求;3)优化更新调整机制,明确半年度定期考察机制,每年5月底和11月底对上证A股、深证综指成份股进行考察,新增月度考察机制,每月末对当月新纳入上证A股、深证综指或者当月被撤销风险警示的深证综指成份股进行考察。

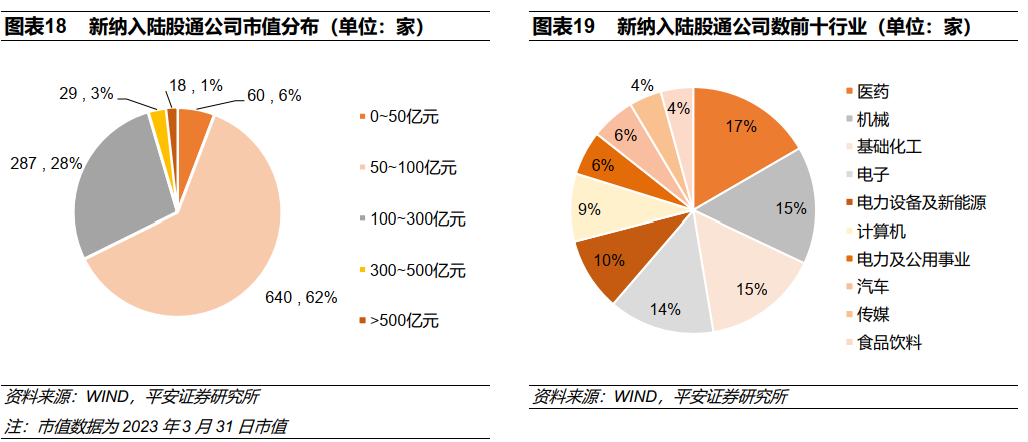

最终调整结果来看,

此次陆股通共新纳入1034家公司,其中沪股通598家、深股通436家,扩容后沪股通、深股通股票数量分别达1192家、1336家,市值覆盖率分别为91%、86%,新纳入标的主要以低于100亿元的中小市值标的为主,行业分布集中在医药、机械、基础化工、电子、电力设备及新能源和计算机等行业。

南向方面,外国公司首次被纳入港股通,最终纳入32家公司(4家外国公司)。

此次调整后,港股通进一步纳入恒生综合指数内符合条件的外国公司;同时,沪市港股通与深市同步纳入市值50亿港币以上的恒生综合小型成份股。最终调整结果来看,港股通此次共计纳入32家公司,包括欧舒丹、新秀丽、金界控股及兖煤澳大利亚4家外国公司。

总体上,此次陆股通标的扩容及调入规则机制优化是内地与香港股市互联互通机制的进一步拓展升级,提升两地市场的活跃度和影响力,更好满足两地投资者的跨境投资需求。

境内企业境外上市进入统一备案管理新阶段。

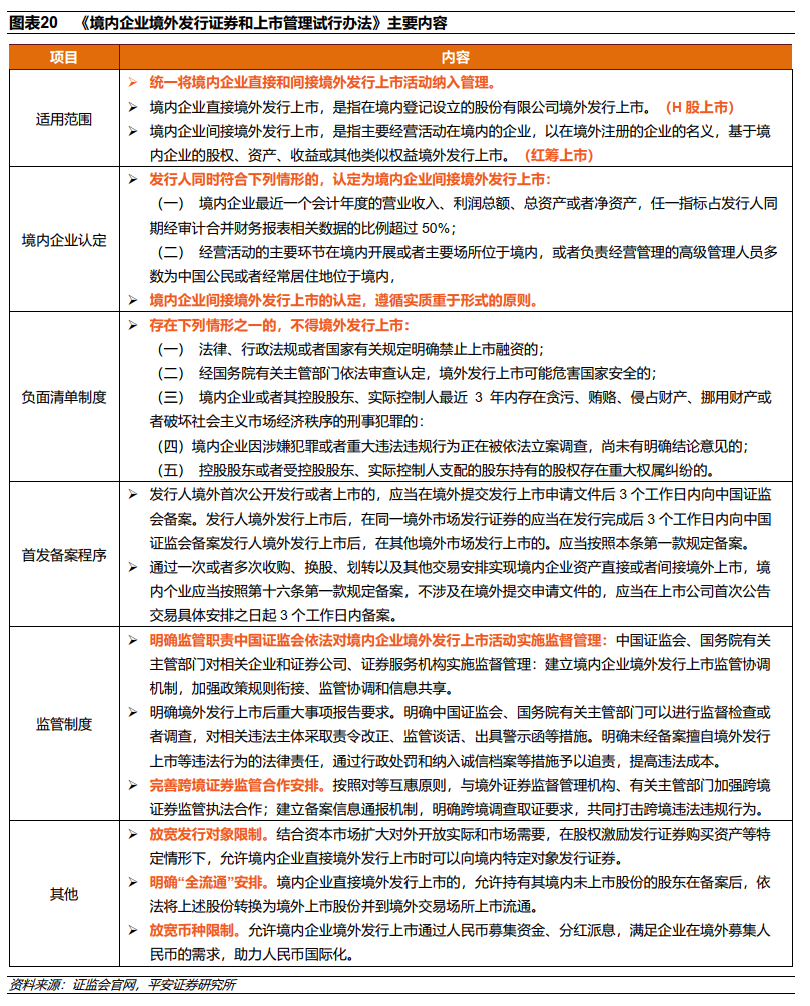

2月17日,证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称《管理试行办法》)和5项配套指引,并于2023年3月31日正式实施,标志境内企业境外上市由行政许向备案管理转变。具体细则包含三方面内容:

第一,《管理试行办法》秉承“放管服”管理原则,明确优化了境内企业境外上市制度,

统一将直接和间接境外发行上市活动纳入管理,建立负面清单制度明确禁止发行上市情形,取消此前证监会前置审批流程而改为事后备案管理制度,同时对备案要求作出详细规定,进一步精简备案流程;

第二,《管理试行办法》完善了境内企业境外上市的监管制度,

明确中国证监会依法对境内企业境外发行上市活动实施监督管理和职责权限,明确了境外发行上市后重大事项报告要求,并进一步完善跨境证券监管合作安排;

第三,《管理试行办法》深化资本市场高水平对外开放,

放宽了发行对象限制,包括在特定情况下允许境内企业直接境外发行上市时可以向境内特定对象发行证券,明确了“全流通”安排,进一步放宽币种限制,允许境内企业境外发行上市通过人民币募集资金和分红派息等。

总体上,《管理试行办法》的实施标志着境内企业境外上市的实践和管理走向更加透明化、规范化的阶段,对于境内企业充分利用境内外市场融资渠道、推动资本市场高质量开放具有重要意义。

一方面,《管理试行办法》明确了境内企业境外上市的各项细则,包括发行流程、监管范围、沟通安排、信息披露等,优化了企业境外上市流程,有效降低了监管层面的不确定性,增强了境内企业赴外上市信心,亦有利于全球投资者分享中国经济长期转型发展的红利。另一方面,《管理试行办法》提出进一步完善跨境证券监管合作安排,结合2022年中美审计监管合作的切实推进,可与预见未来国内外资本市场监管合作将更加紧密有效,有望降低企业在境外市场上市的风险。

四、风险提示