前天是国际助产士日,读者吴奶奶打进快报热线85100000:“我有位老同事,叫肖宗英。干了一辈子的助产士。妇产科很辛苦,能坚持下来真的不容易!杭州有对四胞胎就是她接生的。她今年90岁了,还要一个人照顾生病的女儿,你们能不能帮助她?”

当天下午,我来到了泰和苑小区,见到了肖奶奶。

“请进,请进。”肖奶奶为我打开了门。只见她穿着白色碎花衬衫,灰白色的头发梳得一丝不乱,气色很好,除了背驼得有些厉害,完全看不出耄耋老人的样子:“你坐,我给你泡杯茶。”

别看肖奶奶已经90岁高龄了,依旧耳聪目明,说话很有条理,记忆力也相当好。

肖奶奶是绍兴上虞人,1930年出生,早年在上虞读书,后考入北京市助产学校学习。1952年毕业后来到了杭州工作。“我和我先生当时还没结婚。他在浙江农业大学当助教,得知我毕业了,他向上打报告,把我调到了杭州。”肖奶奶回忆说,“来到杭州,我拿着文凭去了卫生局报到。先是在艮山区卫生所(当时还有艮山区)干了一年,后来转到市三医院(杭州市第三人民医院)。

算起来,从1953年1月做到1988年4月,35年都在助产士的岗位上。

”

在艮山区卫生所,肖奶奶虽然还是一个初出茅庐的助产士,却经常需要拿着产包出诊,去产妇的家里接生。“还记得有一次是晚上,胎儿顺利出来了,可产妇出血止不住。当时条件很差的,又没有电灯,只能靠墙上挂着的煤油灯照明。”肖奶奶绘声绘色地说,“没有止血带,就用裤带扎紧,没有冰袋,用冷水毛巾……我一边等着所里来人支援,一边安慰产妇和家属,其实已经吓得半死,牙齿都在打颤。后来血终于止住了,悬着的心才放下。”

调到市三医院之后,产房、病房、手术室、门诊……肖奶奶一直忙碌在第一线。“一开始,国家鼓励生育,那时候每天忙得没有休息的时间,最多的时候,一天就接产过6名产妇。医院走廊里都加上了8个床位。”回忆起刚工作的那几年,肖奶奶很感慨,“后来国家实施计划生育,接产的担子也轻了起来。”

助产士的主要工作就是为产妇接生,以及新生儿、产妇的产前产后的护理。看似并不复杂,实则千头万绪。“关于分娩有一句老话,产妇是一只脚踩在棺材里面,另一只脚踩在棺材外面。”肖奶奶告诉我,“在产前需要全面的检查工作,还得鼓励紧张的产妇,给她按摩,做思想工作鼓励她。生产过程中要全程守护,有些产妇受不了疼痛,还会拳打脚踢,必须要挨着安慰她……”

“新生儿出来以后,要用消毒纱布将嘴巴里的羊水挖出来,双脚提起来,屁股上拍两下,哭起来了,就没有窒息。万一胎儿有什么问题,还得及时处理,比如在三角肌上打强心针。”说到这里,肖奶奶站起身,比画了一下拍婴儿屁股的动作。35年的工作经验,这些动作早已深深地刻在脑海里。

“那您有没有算过,您一共接产过多少新生儿?”我问。

“没有一万也有几千了。”肖奶奶自豪地回答,眼睛笑成了一条线。

用肖奶奶的话说,自己工作了一辈子,没有做什么惊天动地的事,平平凡凡普普通通。

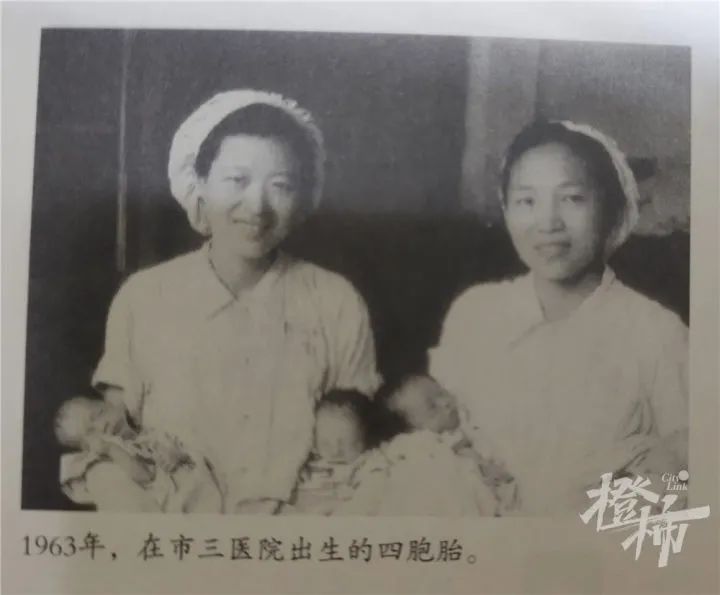

但是有一件事还是值得一说的,就是在1963年接产了一组四胞胎

。虽然时间过去快60年,回忆起当时的场景,肖奶奶依旧记忆犹新:

“这个大肚子,8个月光景就来到医院待产。大腹便便,需要两个人搀扶才能走路。X光照出来是三胞胎。双胞胎我们接生过不少,三胞胎还是第一次。因此我们妇产科做好了充分的准备,怕她产后大出血。”

“当天我是在病房里值班,本来六点半就要下班了,结果临近下班时传来消息,三胞胎的产妇羊水破了。夜班的同事还没到齐,我顾不上别的,产妇要紧,直接就穿戴好进了产房。这位产妇是经产妇,生起来比较容易,其中一个头位不正,但是问题不大,三个孩子依次出来了。”

“三个孩子生完了,第三产程的胎盘,需要帮助产妇排出来。我轻轻地按了下腹部,肚子还是很大,并没有瘪下去。我觉得很奇怪,难道还有一个?保险起见,我叫来同事听了下胎心,有的!果然还有一个!接着我轻轻摸了产道,没错,还有一个胎膜没破。我用人工破水的方式,顺利地将最后一个孩子接生了出来。”

“三男一女,最后都活了下来。想想也是后怕,如果我直接将胎盘拉了出来,产妇很有可能大出血。好在当时我已经干了10年,经验还是比较丰富的。”

“从6点半一直忙活到近10点,末班车也没了,我一路走回了家。三胞胎怎么变成了四胞胎?后来反复看了片子才知道,其中的两个胎儿的头重叠了,所以没有拍出来。”

肖奶奶记得,第二天,当时的副市长兼卫生局局长来到了市三医院,还带着记者。“国际上四胞胎也很少的,更别说我们国内了。”萧奶奶捂着嘴笑了,“这两夫妻都是杭州的,家里很困难,加起来才60块钱工资,已经有了6个孩子,再加上这四胞胎,根本吃不消。副市长当场拍板,派去两个奶妈,给奶粉,再给补贴。”

“谁是接生婆婆?”

“是肖宗英。”

“副市长叫我抱着孩子拍张照片,我一个人抱不下,就叫了另外一个同事和我一起,有了这张照片。”肖奶奶拿出了2010年市三医院建院60周年的《城头巷记忆》纪念册和杭州日报,都印有这张照片。彼时三十出头的肖奶奶很秀气,穿着白大褂头戴白帽,对着镜头含蓄地笑。

丈夫和大儿子去世,小女儿在美国

还有一个女儿长期生病

奶奶一人照顾生病的女儿

聊着聊着,肖奶奶也打开了话匣子。她告诉我,她和丈夫一共有三个孩子,丈夫和大儿子早年因病去世,小女儿去了美国深造,在休斯敦大学取得了硕士学位并留洋工作,目前61岁,还没有退休(美国要62岁退休)。二女儿年轻时受了刺激,身体一直不太好,现在跟着自己住在这70多平方米的房子里。

环顾四周,不大的客厅里,处处都是岁月的痕迹,带有气窗的房门,由白变黄的柜子和餐桌,老底子的日光灯、吊扇、油汀……唯一看上去新一点的,是一台小小的液晶电视。靠墙的书桌上,堆着一老一少两个需要服用的药,还有便是一大叠报纸。看报是肖奶奶为数不多的消遣方式之一:“现在白天没得空,只有晚上躺在床上看一会。”

在医院照顾了一辈子产妇和新生儿,工作强度很大,在家还得照顾患病的女儿,换了一般人可能很难坚持。但这么多年来,肖奶奶没有怨,只是年纪大了,有些事情力不从心了

,比如家里面的卫生:“好在社区有补助,可以请钟点工上门。高的地方钟点工来搞,低的地方自己来。其他方面问题都不大,吃饭我就去老年食堂打饭,步行5分钟就能到,洗澡也能自己洗。看病配药么打个车去……我是主管护士,退休金足够用了。”

肖奶奶说,有件事情不知道能不能帮忙:“有两次女儿夜里摔倒了,我90斤的人拉她160斤的,半个小时都没拉起来,只能打120了。”

肖奶奶单元楼的网格长张云逸,隔三差五会上门去看看肖奶奶和她的女儿,帮忙送一些发的米和油过去。“

老太太很要强,事情桩桩件件都弄得很清楚,不愿意多麻烦我们。

除了家里的一些电器、网络不好的时候会求助,别的都是自己干。有时候,她女儿会突然大小便失禁,都是老太太一个人弄的,长此以往,一般人哪受得了啊!只有她任劳任怨。” 张云逸告诉我,

“对谁都是客客气气的,还经常塞水果给我,我对她打心眼里钦佩。”

随后,我来到了属地刀茅巷社区。聊起肖奶奶和她的女儿,值班的工作人员都说很熟悉,对母女二人的帮助和关怀也一直在做:“我们为她女儿申请了街道级的困难家庭,提供的春风卡可以换米换油,还有春节的慰问金。至于你说的保洁,是市民卡的‘重阳分’,可以换上门理发、搞卫生的服务。此外,她女儿要是住院自付超过5000块,年底可以到社区申请补助。吃饭的话,老年食堂充值打七折。”