正文

前言:

长达

70

多天的中印对峙以印军撤出洞朗、中国边防军继续巡逻而结束,但这场对峙已经给我们敲响了警钟:我们朝野上下对身边的这个巨大邻国、这个海外许多人寄予厚望的“赶超”中国头号候选选手了解实在不足。在这场对峙期间,我陆续发表了数篇文章,今天再发出这篇《龙象之争前传:英属印度殖民地经济对华全面优势》,回顾历史,追溯印度精英阶层与中国攀比竞争心态的由来。

本文主要内容引自本人著作《大象之殇:从印度低烈度内战看新兴市场发展道路之争》第九章,

2015

年由中国发展出版社出版。授权华盛顿邮报中文网(阳光新闻与《华盛顿邮报》合资机构)首发,首发时文章所有事实、数据已由该刊编辑部真相核查组核实保证。首发链接:

《龙象之争前传:英属印度殖民地经济对华全面优势(上)》:

http://www.washingtonpost.cn/#/del/?pchid=39&id=2494&eid=2491&chid=41

;

《龙象之争前传:英属印度殖民地经济对华全面优势(下)》:

http://www.washingtonpost.cn/#/del/?chid=41&id=2495&eid=2491&pchid=39

;

华盛顿邮报中文网刊发时个别字句(主要是语气助词和标点)有修改,这里发出原稿全文,但为网页阅读方便起见,删除脚注。

2017.8.29

龙象之争前传:英属印度殖民地经济对华全面优势

至迟从

1990

年代起,在国际经济、学术、舆论界,描述中印竞争的“龙象之争”就已成为热门话题,近两年印度经济增速一度超过中国,莫迪上台后的多项改革措施也令人刮目相看,又给“龙象之争”话题增添了新的热度。尽管中国社会几乎从未将印度视为自己“赶超”的对象,目前中国

GDP

规模大致是印度的五倍之多,但在晚清和民国时期,英属印度殖民地经济相对于中国曾经占有全面优势,新中国开国领袖也不讳言当时中国经济落后于印度的事实;西方政界、舆论界之所以有相当多的人将印度视为最有希望“赶超”中国的后发国家之一,印度精英阶层之所以有着强烈的与中国攀比竞争心态,很大程度上就是源于这段历史。

一、英帝国提携印度势力分享在华特权

在历史上大部分时间里,始于两汉时期的中印直接交往是两个发展水平大体相当的文明古国(尽管印度历史上不曾出现中国那样的大一统王朝)的双向交流,古印度史诗《摩呵婆罗多》、古印度《摩奴法典》、

5

世纪迦梨陀娑(

Kalidasa

)代表剧作《沙恭达罗》(

Sakuntala

)等古梵文经典中都提到了来自中国的丝绸,同期古典梵语著作里还提到了樟脑、朱砂、优质皮革、梨、桃等大量其它中国商品,佛教、郁金香、菩提树、菠菜、蔗糖(红糖)制作法、某些印度古代数学知识等陆续从印度传入中国,中国古代匠人们还在印度红糖制作术基础上发明了红糖脱色技术而制出白糖,陆续传入其它东北亚、东南亚、夏威夷等地,并通过孟加拉地区传入印度,以至于孟加拉语和另外几种印度语言中都称白砂糖为“

cini sakara

”,即“中国糖”。

这种大体旗鼓相当的中印实力对比在满清和英国统治时期发生了变化。英国在印度的统治和印度人在英国殖民统治下的境遇具有两面性。一方面,印度人在英国殖民者入侵时惨遭血腥屠杀,在英国殖民统治下遭受剥削、压迫,地位低于英国殖民者,东印度公司统治时期尤甚;另一方面,英国殖民者不仅给印度开创了史无前例的政治统一,建立了一套理念、效率远远高于莫卧儿帝国和当时其它印度本土政权的政府体系,开展了一系列重大经济建设,实施了一系列社会进步措施;而且,在整个英帝国殖民体系中,印度人又享有高于除欧裔自治领之外其它几乎所有殖民地民众的地位与特权,成为英国殖民者统治这些国家、地区的得力帮手,甚至有英帝国非洲殖民地封疆大吏公开主张将自己治下地区发展成为“印度人的美洲”。

典型如

1890

年代担任英属中非司法行政长官的哈里·约翰斯顿,他就深信东非发展要依靠印度的贸易、移民和企业,他声称:“我认为黑人所欠缺的黄种人成分应该由印度人来弥补。东非和英属中非应当可以变成印度人的美洲。两个种族的结合可以弥补印度人在身体发育上的缺陷,同时也会把勤劳品质、走向文明生活的远大志向和强烈愿望传给他们有一半黑人血统的后代。而这些也正是黑人所明显欠缺的。”

英国统治者之所以如此“抬举”印度人,是因为他们从其全球战略出发而高度重视印度的地位与价值,视之为印度洋地区“中心支配地位国家”,称之为“帝国皇冠最明亮宝石”、“帝国皇冠明珠”。在

1894

年出版的《远东问题》一书中,后来于

1899

—

1905

年担任印度总督的寇松(

GeorgeNathaniel Curzon

)评价道:“印度帝国处于地球上第三个最重要部分的战略中心。……但是,没有比在它对远近邻邦的命运所起的政治影响上,以及他们的盛衰系于印度这轴心的程度上更看得出它的中心支配地位了。”他的上述认识实际上是对当时英国统治集团广泛共识的总结与升华,也为他

5

年后以

39

岁年龄成为史上最年轻印度总督而奠定了基础。

英属印度殖民地总督寇松

本来,英国在征服、统治印度过程中就离不开当地势力的合作;在坐稳印度江山之后,为了巩固这个英帝国东方殖民体系的政治、经济中心和向亚洲及印度洋沿岸殖民扩张的战略基地,充分利用其丰富资源和雄厚人力,英国加大了力度在印度开展经济、社会建设,扶植、交好地方政治、经济、文化精英群体,为此甚至不惜放弃、牺牲部分垄断经济利益给印度地方势力分享。为了得到火腿,英国人可以赏给印度人香肠。正因为如此,英帝国在亚洲、太平洋、印度洋地区的扩张,也提携了印度人及其利益的扩张;而且,英印殖民政府的扩张欲望往往比伦敦更强,相应地,对印度本地势力客观上的提携作用也更大。

与此同时,满清统治下的中国则在技术和经济发展水平等方面丧失了此前至少两千余年的领先地位,在国际经济体系及其利益分配格局中的地位逐步落到英属印度殖民地下风。至迟在鸦片战争前夜,英国殖民者统治下的印度经济发展水平已经明显超过了满清政权统治下的中国,在对华经贸来往中日益占据主动地位,印度本土商人也相当广泛地与英商合作开展对华贸易(特别是鸦片贸易);鸦片战争后,印度殖民地和印度本土资本分享了不少英帝国攫夺的政治经济特权余沥,进一步显著增强了他们在对华经贸中的强势地位,在香港、上海等中国主要通商口岸,一批印度资本家或有印度背景的其它族裔资本家成为政商风云人物,英印殖民当局也有意识地将对中国和其它殖民地、半殖民地贸易利益作为拉拢印度本土政商精英的手段:

许多对华贸易英商都有得力的印度合作者,不少印度本土资本家靠鸦片贸易起家,塔塔财团是百年来印度最大的本土资本,其原始积累就是来自在香港和上海的鸦片贸易,鸦片贸易利润成为印度近代棉纺织工业建立的重要资本源泉。国大党早期之所以要赞成殖民当局奉行鸦片政策,根源盖在于此。而英国殖民当局为拉拢土邦王公,也曾于

1831

年放弃垄断马尔华鸦片(俗称“白皮土”)的生产,改征出口税。鸦片巨商、怡和洋行创始人、极力怂恿对华发动鸦片战争的渣甸(

William Jardine

)的鸦片生意起家,就是与孟买帕西族商人吉吉皮(

Jamseljee Jejeebhoy

)合作共同做大的。

遮打爵士

道光二十一年(

1841

年)香港开埠之后,一批印度大商人在第一时间就跟随殖民者在香港设立办事处或总部,包括依巴拉谦洋行(

A. Ebrahim & Co.

)、阿杜拉利洋行(

A. Abdoolally & Co.

)、拿打巴洋行(

C.

Nathabha & Co.

)等。

1843

年,全港共有英资企业

22

家,印资企业

6

家。在对华经贸和香港发展进程中,一批印度移民成为香港政商名人,其中影响力最大的吉席·保罗·遮打(

Sir Catchick Paul Chater

,

1846

—

1926

年),系生长于印度加尔各答的亚美尼亚裔商人,

1864

年毕业后便赴港就业定居,先后创办了九龙仓(

1886

年)、牛奶公司(

1886

年)、香港置地(

1889

年与怡和洋行合资创建)以及香港电灯、香港电车、中华电力、天星小轮(前身为九龙小轮)等多家香港举足轻重的知名企业,作为主要发起人组建了香港第一家股票交易所香港股票经纪会,先后出任立法局和行政局非官守议员、公共电力委员会成员、暹罗驻港领事

/

总领事等公职,在

19

世纪末至

20

世纪初的香港社会影响力巨大,在港岛中环留下了遮打道、遮打花园等地名。其他印度移民中以帕西族政商名人最为突出,包括遮打的商业合作伙伴、共同创办九龙仓等公司并资助成立香港大学的么地(

Sir Hormusjee Naorojee Mody

),共同创建天星小轮前身九龙小轮的

Dorabjee Naorojee Mithaiwala

,汇丰银行创办人之一庇理罗士(

E. R. Belilios

),律敦治医院、香港防痨心脏及胸病协会创办人律敦治(

Jehangir Hormusjee Ruttonjee

)。

今日之香港遮打道

清末和民国时期控制了上海房地产市场的沙逊洋行、新沙逊洋行,最初也是从祖居地巴格达迁至印度的英籍犹太人大卫·沙逊(

David Sasson

)于

1832

年在印度孟买创办的,依靠控制印度鸦片产地货源而击败怡和洋行跃居最大鸦片商,控制了中国鸦片市场

70%

。遮打得以发迹,最初就是在担任印度斯坦、中国及日本银行(

Bank of Hindustan

,

China and

Japan

)职员期间结识了沙逊家族,从而得以打入上流社会圈子。大卫·沙逊次子伊利亚斯·沙逊(

Elias David Sassoon

,

1820

—

1880

年)

1872

年在孟买自立门户开设新沙逊洋行,民国初年,伊利亚斯·沙逊之子维克多·沙逊(

Elias Victor Sassoon

,

1881

—

1961

年)将新沙逊洋行经营重心转到上海,依靠种种趁火打劫的手段成为上海房地产大王,上海民间称之为“跷脚沙逊”。当时上海共有

28

幢

10

层以上大楼,他一人便占有

6

幢。其势力之大,连南京国民政府官营的中国银行也败在他手下。“跷脚沙逊”本人住在原外滩最高楼沙逊大厦(今和平饭店)顶楼

12

层,以显示其俯视外滩和整个上海的威风。

1934

年,中国银行为显示实力,竞争存款,决定在沙逊大厦旁建造一幢当时远东最高的

34

层银行大厦,在大厦半腰即可俯视沙逊居住的沙逊大厦顶层,但地基刚刚打好,“跷脚沙逊”就勒令不得超过他的楼高。依靠治外法权,“跷脚沙逊”在伦敦法院打赢了这场上海房地产规划官司,把原设计

34

层的中国银行大厦一脚踢掉

18

层,最终楼高比沙逊大厦低

30

厘米。

……

正是在英帝国统治下,从

1840

年鸦片战争至

1941

年太平洋战争爆发,约三千万印度移民迁入其它南亚国家、东南亚、南非、拉美等地区;相比之下,尽管号称“有海水处即有华人”,但同期只有约一千万华人迁入五大洲数十个国家。印度移民和印度本土资本托庇于英帝国而在非洲、大洋洲等广大地域赢得的相对优势,直至今天,雄心勃勃开拓非洲市场的中国企业和商人仍能真切感受到其余威。就是在昔日的英国皇家海军内部,印度人承担了后勤和修理工作,华人则只能专司洗衣服之责。

二、英印殖民地对华全方位经济技术优势

印度在英帝国体系内赢得的对华经济技术优势是全方位的。论人均

GDP

水平,安格斯·麦迪森(

AngusMaddison

)《世界经济二百年回顾》中测算,

1820

年中国人均

GDP

为

523

国际元,在

26

个样本国家和地区中居末位,印度则为

531

国际元。民国时期,印度人均

GDP

对华优势进一步扩大。日本全面侵华战争爆发前的

1936

年,中国大陆人均

GDP

达到民国时期的最高峰(

597

国际元),同年印度为

697

国际元。

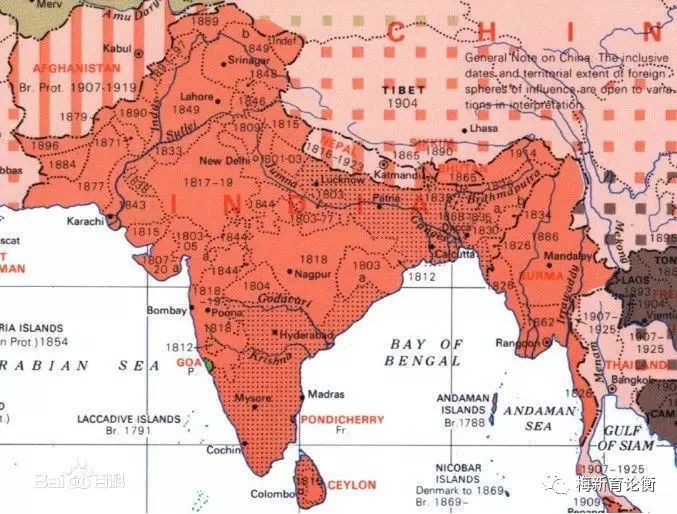

英属印度殖民地极盛时期领土及影响区域地图

(其中中印边界部分为英印方面主张,与历史事实不符)

论产业发展,即使不考虑铁路、轮船等十足的工业革命产物,即使是茶这种地道的中国传统产业,英属印度殖民地学去之后也很快就在国际市场上全面压倒了中国茶,加上电信技术的进步,中国茶在国际市场上的主导地位于

1870

年代被彻底摧毁。

2009

年

10

月

10

日,英国《金融时报》载文声称中国是“

没有名牌的茶叶大国

”,“

中国

7

万家茶场抵不上一个

‘

立顿

’

茶

”,中国茶叶行业工业化程度远低于肯尼亚、印度、斯里兰卡等国;我当时曾为此撰写

《中国茶叶跨出国门要打“

文化

”牌》(刊发于《农经》杂志

2010

年第

1

期)等文章反驳这篇文章中的谬误,在后来出版的专著《中国制造业向何处去》中再次引用了这个案例,但不可否认,英属印度确实在国际茶市上树立了相当强固的优势,至今我们仍不得不与其余威竞争。

至于近代制造业,印度的思想探索和实践时间更远远早于中国。论思想探索,

1843

年,孟买地区活动家罗姆·克里希纳·维斯瓦纳特发表小册子《印度今昔》,其中强调经济发展是民族政治进步的前提,明确指出:“建立现代技术装备的工业,比政治方面的改革有更重要的意义”,比主张发展近代工商业的洪仁玕《资政新篇》早

16

年。从

1872

年(清同治十一年)起,印度国民经济学派和印度国大党创始人之一腊纳德等人在浦那地区掀起提倡国货运动,到

1880

年代发展成为以倡导国货和抵制英货为宗旨、声势浩大的“

司瓦德希

”运动(

Swadeshi

),相当有力地促进了印度本土近代工商业发展。相比之下,中国诞生这样规模的国货运动,已经是辛亥革命之后了。

论发展近代制造业实践,早在

1836

年,泰戈尔家族就办起了缫丝厂,靛蓝加工厂、轧棉厂、制糖厂等相继问世。

1851

年,帕西族买办考瓦斯吉·奈那巴依·达瓦尔就在孟买创办了印度第一家近代棉纺厂,比日本第一家近代棉纺厂早

20

年,比中国早

40

年。到一战前,孟买印资棉纺厂已有

264

家。

1913

年,印度棉纺织业生产能力达到

662

万纱锭,远远超过日本(

241

万纱锭)和中国(

30

万纱锭),居亚洲第一。在清末民初相当长时间里,印度棉纺工业在国内市场上无论是价格还是质量都无力与进口的英国纺织品竞争,机织布只占有国内市场

10%

份额,依靠中国、中东等出口市场生存,没有什么比这一点更能显示当时中国棉纺工业生产、消费相对于印度的落后了。

工人们走出印度浦纳的塔塔工厂。

塔塔财团是百年来印度最大的本土资本,其原始积累就是来自在香港和上海的鸦片贸易。 (ATUL LOKE/NYT)

到

20

世纪初,印度某些制造业已经超过了英国本土,典型如黄麻工业。

1855

年(清咸丰五年),英国资本在加尔各答首次建立黄麻纺织厂,此时中国国内林凤祥、李开芳率领的太平天国北伐军正与僧格林沁的清军展开殊死决战,苏州也在随后几年的战乱中遭到毁灭性重创,丧失了宋元以来形成的全国制造业中心地位。到

1908

年(清光绪三十四年),印度黄麻工业产量已超过英国麻纺工业中心北爱尔兰丹迪(

Dundee

)的产量;这一年,中国重组新设立的汉冶萍煤铁公司被迫向日本借款,最终被证明是引狼入室。

印度的近代基础设施发展更是曾长期遥遥领先于中国。

1850

年(清道光三十年),印度铁路建设启动;同年在中国,太平天国在广西金田村发动起义,持续

30

年的全国性内战就此拉开帷幕,除东北、西藏外全国所有省区全部未能幸免战火。直到光绪二年(

1876

年),英商怡和洋行才修建了中国第一条铁路吴淞铁路,旋即被中国政府购回后拆毁。光绪七年(

1881

年),中国第一条实际投入运营的铁路唐山—胥各庄铁路方才建成,此时已是印度铁路启动

31

年之后。到一战前夕,印度铁路里程已经超过

3.4

万英里(

5.47

万公里),在当时世界上除欧美之外只有包括朝鲜、台湾等殖民地在内的日本帝国可比。而新中国

1949

年建立时只有

2.18

万公里铁路,到

1978

年改革开放启动时增长至

5.17

万公里,增长

1.4

倍,但仍不及一战前夕英属印度铁路里程。直到

1984

年,中国铁路营运里程增长至

5.48

万公里,方才达到英属印度第一次世界大战前的水平,而且那时中国铁路干线客运列车运行速度仍然没有达到印度的水平。

1960

年代末,印度就把主要干线客运列车最高时速提升至

120

公里,

1988

年提升至

140

公里;相比之下,在中国,直到

1997

年

4

月

1

日全国铁路第一次大面积提速,京广、京沪、京哈等既有干线才第一次大面积开行时速

120

公里的旅客列车,比印度晚了近

30

年。

中国铁路全面超越印度时间并不太长

1837

年,印度通过第一个邮政法案,近代邮政起步。而中国

1866

年方才由海关代办近代邮政,

1896

年设立大清邮政官局,近代邮政才正式问世。

1837

年,英国人库克和惠斯通设计了第一个有线电报;

1843

年,美国人塞缪尔·莫尔斯在华盛顿和巴尔的摩之间架设了第一条陆地电报线,翌年实验成功,近代电报也就此兴起。时隔仅仅

8

年,

1851

年,英国殖民当局就在孟加拉铺设了印度第一条电报线;

1855

年

6

月,印度邮政与电报系统正式连接起来,给印度带来了一场全国性的通信革命。到

1880

年,英属印度殖民地陆地电报线长度已达两千公里,孟买等印度大城市至伦敦的海底电缆在此之前已经通报多年了。而中国第一条陆地电报线津沪线直到

1881

年方才开工兴建。

基于比中国更发达的工农实业和基础设施,英属印度殖民地对外贸易长期领先于中国,甚至凌驾于中国对外贸易之上。按不变美元价值计算世界人均出口值,

1820

年为

0.45

美元,

1840

年为

0.80

美元,

1860

年为

2.60

美元,

1880

年为

4.40

美元,

1900

年为

7.55

美元。而

1860

年、

1900

年,中国人均出口额分别只有

0.18

美元、

0.29

美元,在有统计数据可查的亚洲、非洲和拉丁美洲

24

个国家和地区中是同期最低数字,甚至不如非洲(

1820

、

1860

、

1900

年人均出口值分别为

0.05

美元、

0.45

美元和

2.40

美元)。同期,印度人均出口额分别为

0.63

美元和

1.26

美元,锡兰(斯里兰卡)分别为

7.78

美元和

9.72

美元,埃及为

3.49

美元和

8.12

美元,古巴为

18.0

美元和

33.21

美元,乌拉圭为

17.80

美元和

35.89

美元。

凭借贸易优势,英属印度殖民地在当时的国际收支体系中地位凌驾于中国之上。在

1910

年的国际支付网络中,英国对印度有

6000

万英镑贸易盈余,对华贸易盈余

1300

万英镑,再加上对日本、澳大利亚和土耳其的贸易盈余,这个位居世界多边贸易多边支付体系中心的国家方才能够偿付其对美国、西欧大陆和加拿大的

1.2

亿英镑贸易逆差;而在印度的对外贸易中,对华贸易又是其最大贸易顺差来源,就这样,印度通过对华贸易顺差来抵补对英贸易逆差。

英属印度殖民地对中国长期占据金融优势,印度卢比从

19

世纪下半叶起一度成为中国西南广大地区事实上的本位货币,在康藏地区的地位尤为稳固,即使中国内地居民赴藏经商,也必须以银元兑换卢比,方能在当地使用。本来价值不过白银三钱二分的印度卢比在市面交易时作价三钱七分乃至八分,中国政府和国民为之横遭盘剥,损失惨重。尽管清政府从光绪二十八年(

1902

年)起就专门面向藏区投放模仿印度卢比大小形状铸造的四川藏洋(四川卢比),动用国家权力强制规定使用四川藏洋,但始终不能从西藏完全驱逐印度卢比。直到

1957

年新中国在藏区推行人民币之后,印度卢比方才彻底退出中国大陆市场。

三、印度现代制造业基础远胜草创时期的新中国

尽管英属印度经济结构总体上远远落后于西方国家,但庞大的国家规模使其工业总量在当时的世界上得以跻身前列。据国联统计,

1913

—

1938

年间,印度工业生产能力增长

139.7%

,跃居世界第六大工业国。印巴分治之时,印度分得了原次大陆

91%

的工矿企业,钢铁、黄麻、造纸等产业全部划归印度。尼赫鲁之所以能够在《印度的发现》一书中发出这样的豪言:“

印度以它现在所处的地位,是不能在世界上扮演二等角色的,要么就做一个有声有色的大国,要么就销声匿迹

”;之所以能够在

1949

年

10

月

2

日给各邦首席部长的信中声称:“今天全世界都公认亚洲的未来将强烈地由印度的未来所决定。印度越来越成为亚洲的中心”;是印度当时领先于亚洲的经济实力和从英印殖民政府继承的政治影响力赋予了他这般底气。同样是基于上述实力优势,印度经济学家苏伦德拉·帕特尔于

1961

年发表论文,以无可辩驳的数学论证得出结论:只需

30

年之内,摆脱了英国殖民统治的印度人均收入就能超越法国,随后便可赶超美国。

表

1 1949

年中印主要工业品产量比较

|

产品

|

单位

|

中国

|

印度

|

|

产量

|

产量

|

为中国的倍数

|

|

纱

|

万吨

|

32.7

|

62.0

|

1.90

|

|

布

|

亿米

|

18.9

|

34.6

|

1.83

|

|

原盐

|

万吨

|

229.0

|

202.0

|

0.68

|

|

糖

|

万吨

|

20.0

|

118.0

|

5.9

|

|

卷烟

|

万箱

|

160.0

|

44.0

|

0.28

|

|

原煤

|

亿吨

|

0.32

|

0.32

|

1

|

|

发电量

|

亿度

|

43.0

|

49.0

|

1.14

|

|

钢

|

万吨

|

15.8

|

137.0

|

8.67

|

|

生铁

|

万吨

|

25.0

|

164.0

|

6.56

|

|

水泥

|

万吨

|

66.0

|

214.0

|

3.24

|