【西西弗是荒诞英雄。既出于他的激情,也出于他的困苦。他对诸神的蔑视,对死亡的憎恨,对生命的热爱,使他吃尽苦头,苦得无法形容,因此竭尽全身解数却落个一事无成】

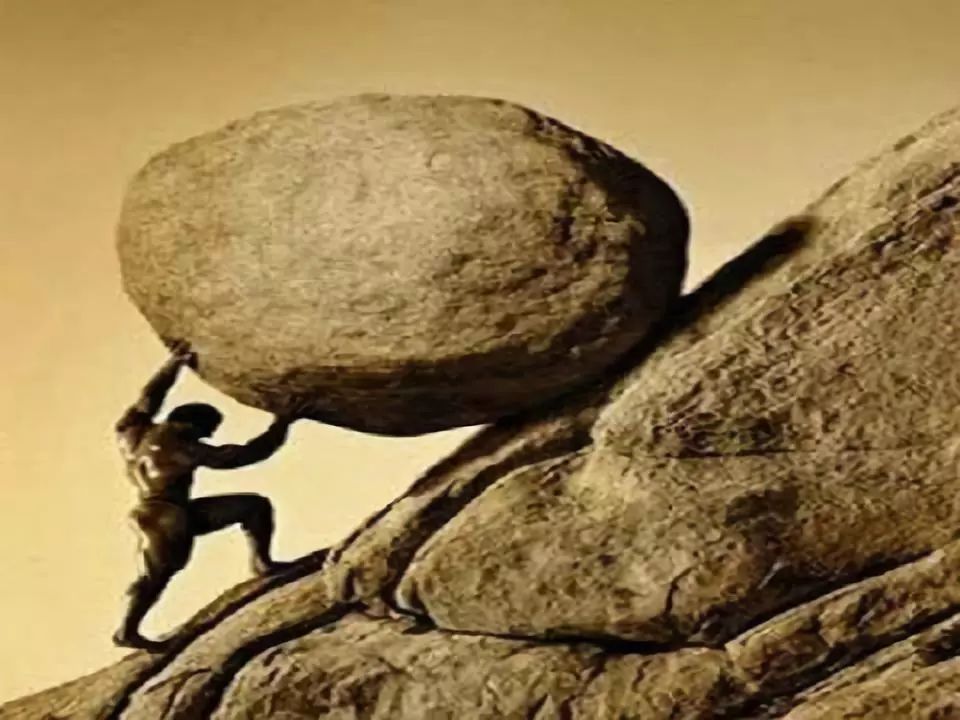

西西弗这个希腊神话人物推石上山、永无止境的苦役无疑正是人类生存的荒诞性最形象的象征;但同时,他又是

人类不绝望,不颓丧,在荒诞中奋起反抗,不惜与荒诞命运抗争到底的一面大纛。

因此,与其说《西西弗神话》是对人类状况的一幅悲剧性的自我描绘,不如说它是一曲自由人道主义的胜利高歌,它构成了一种既悲怆又崇高的格调,在整个人类的文化艺术领域中,也许只有贝多芬的《命运交响曲》在品味上可与之相媲美。

“西西弗神话”已成法文谚语,借喻“永久无望又无用的人生状况”。所以这里采用法文sisyphe的音译名,而不用希腊原名sisuphos的音译“西绪福斯”。其余希腊、罗马神话人名、地名则按约定俗称译法。

诸神判罚西西弗,令他把一块岩石不断推上山顶,而石头因自身重量一次又一次滚落。

诸神的想法多少有些道理,因为没有比无用又无望的劳动更为可怕的惩罚了。

假如相信荷马的说法,西西弗是最明智最谨慎的凡人。但按另一种传说,他却倾向于强盗的勾当。我看不出两者有什么矛盾。有关他在地狱作无用劳动的原因,众说纷纭。

首先有人指责他对诸神有些失敬。

他泄露了诸神的秘密。

阿索波斯(希腊同名河流的河神。其女儿埃癸娜被宙斯劫走。)的女儿埃癸娜让朱庇特(朱庇特,罗马神话中的天神,相当于宙斯。)劫走了。父亲为女儿的失踪大惊失色,向西西弗诉苦。西西弗了解劫持内情,答应把来龙去脉告诉阿索波斯,条件是后者要向哥林多(希腊南部港口城市,《新约》中译为哥林多,现名为科林斯。)小城堡供水。他不愿受上天的霹雳,情愿要水的恩泽,于是被打入地狱。

荷马还告诉我们,西西弗事先用铁链锁住了死神。

普路托(又名哈得斯,是地狱和冥国的统治者。)忍受不住自己帝国又荒凉又寂静的景象,便催促战神将死神从胜利者的手中解脱出来。

也有人说,西西弗死到临头,还要冒冒失失考验妻子的爱情。他命令妻子将其尸体抛到广场中央示众,但求死无葬身之地。后来西西弗进入地狱安身,但在那里却受不了屈从,与人类的爱心太相违了,一气之下,要求回人间去惩罚妻子,普路托竟允准了。一旦重新见到人间世面,重新享受清水、阳光、热石和大海,就不肯再返回黑暗的地狱了。

召唤声声,怒火阵阵,警告频频,一概无济于事。西西弗面对着海湾的曲线、灿烂的大海、大地的微笑,生活了多年。诸神不得不下令了。墨丘利(希腊神话中的赫尔墨斯,宙斯的传旨者,诸神的使者。在罗马神话中则是商人的庇护神。)下凡逮捕了大胆妄为的西西弗,剥夺了他的乐趣,强行把他押回地狱,那里早已为他准备了一块岩石。

大家已经明白,西西弗是荒诞英雄。

既出于他的激情,也出于他的困苦。

他对诸神的蔑视,对死亡的憎恨,对生命的热爱,使他吃尽苦头,苦得无法形容,因此竭尽全身解数却落个一事无成。

这是热恋此岸乡土必须付出的代价。有关西西弗在地狱的情况,我们一无所获。

神话编出来是让我们发挥想像力的,这才有声有色。至于西西弗,只见他凭紧绷的身躯竭尽全力举起巨石,推滚巨石,支撑巨石沿坡向上滚,一次又一次重复攀登;又见他脸部绷紧,面颊贴紧石头,一肩顶住,承受着布满黏土的庞然大物;一腿蹲稳,在石下垫撑;双臂把巨石抱得满满当当的,沾满泥土的两手呈现出十足的人性稳健。

这种努力,在空间上没有顶,在时间上没有底,久而久之,目的终于达到了。

但西西弗眼睁睁望着石头在瞬间滚到山下,又得重新推上山巅。

于是他再次下到平地。

我感兴趣的,正是在回程时稍事休息的西西弗。

如此贴近石头的一张苦脸,本身已经是石头了。我注意到此公再次下山时,迈着沉重而均匀的步伐,走向他不知尽头的苦海。这个时辰就像一次呼吸,恰如他的不幸肯定会再来,此时此刻便是觉醒的时刻。

他离开山顶的每个瞬息,他渐渐潜入诸神洞穴的每分每秒,都超越了自己的命运。

他比所推的石头更坚强。

这则神话之所以悲壮,正因为神话的主人公是有意识的。

假如他每走一步都有成功的希望支持着,那他的苦难又从何谈起呢?

当今的工人一辈子天天做同样的活计,其命运不失为荒诞。

但他只有在意识到荒诞的极少时刻,命运才是悲壮的。

西西弗,这个诸神的无产者,无能为力却叛逆反抗,认识到自己苦海无边的生存状况,下山时,思考的正是这种状况。

洞察力既造成他的烦忧,同时又耗蚀他的胜利。

心存蔑视没有征服不了的命运。

就这样,下山在有些日子是痛苦的,在有些日子也可能是快乐的。此话并非多余。我想像得出,西西弗返回岩石时,痛苦才方开始呢。当大地万象太过强烈地死缠记忆,当幸福的召唤太过急切,有时忧伤会在人的心中油然升起:这是岩石的胜利,也是岩石的本色。

忧心痛切太过沉重,不堪负荷,等于是我们的客西马尼之夜(耶路撒冷橄榄山下一庄园名,据《新约全书》记载,被犹大出卖的耶稣,乘门徒们熟睡时在此祷告,次日被捕受难。)。

但占压倒优势的真理一旦被承认也就完结了。

因此,俄狄浦斯起先不知不觉顺应了命运,一旦知觉,他的悲剧就开始了。但就在同一时刻,他失明了,绝望了,认定他与这个世界唯一的联系,只是一位姑娘娇嫩的手。于是脱口吼出一句过分的话:“尽管磨难多多,凭我的高龄和高尚的灵魂,可以判定一切皆善。”

(此话并非同一时刻说的,而是在许多年之后。另外,这也不是索福克勒斯的原话,而是概括了两处不同时间说的话。加缪此处援引和归纳了一些后人的著作论述。)索福克勒斯笔下的俄狄浦斯,正如陀思妥耶夫斯基笔下的基里洛夫,就这样一语道出了荒诞胜利的格言。古代的智慧与现代的壮烈不谋而合了。

如果没有真想写幸福教程之类的东西,是发现不了荒诞的。“咳!什么,路子这么狭窄吗?……”是啊,只有一个世界嘛。幸福和荒诞是共一方土地的两个儿子,是难分难离的。说什么幸福必然产生于荒诞的发现,恐怕不对吧。有时候荒诞感也产生于幸福之中。

“我断定一切皆善,”俄狄浦斯说。此话是神圣的,回响在世人疑惧而有限的天地中。此话告诫一切尚未穷尽,也不会穷尽。此话将一尊神从人间驱逐,因为该神是怀着不满和无谓痛苦的欲望进入人间的。此话把命运化作人事,既是人事,就得在世人之间解决。

西西弗沉默的喜悦全在于此。

他的命运是属于他的。

岩石是他的东西。

同样,荒诞人在静观自身的烦忧时,把所有偶像的嘴全堵上了。宇宙突然恢复寂静,无数轻微的惊叹声从大地升起。无意识的、隐秘的呼唤,各色人物的催促,都是不可缺少的反面和胜利的代价。

没有不带阴影的阳光,必须认识黑夜。

荒诞人说“对”,于是孜孜以求,努力不懈。如果说有什么个人命运,那也不存在什么高高在上的命运,或至少存在一种荒诞人断定的命运,那就是命中注定的命运,令人轻蔑的命运。

至于其他,

他知道他是自己岁月的主人。

在反躬审视自己生命的时刻,西西弗再次来到岩石跟前,静观一系列没有联系的行动,这些行动变成了他的命运,由他自己创造的,在他记忆的注视下善始善终,并很快以他的死来盖棺定论。

就这样,他确信一切人事皆有人的根源,就像渴望光明并知道黑夜无尽头的盲人永远在前进。岩石照旧滚动。

我让西西弗留在山下,让世人永远看得见他的负荷!

然而西西弗却以否认诸神和推举岩石这一至高无上的忠诚来诲人警世。他也判定一切皆善。他觉得这个从此没有救世主的世界既非不毛之地,抑非渺不足道。

那岩石的每个细粒,那黑暗笼罩的大山每道矿物的光芒,都成了他一人世界的组成部分。

攀登山顶的拼搏本身足以充实一颗人心。

应当想像西西弗是幸福的。

(二)

加缪:

从荒谬中,寻找纯粹的反抗

桑塔格曾经说过:“加缪在他短暂的一生中被迫做出了至少三次堪称典范的抉择——亲身参与法国抵抗运动,与法国共产党分道扬镳,在阿尔及利亚叛乱问题上拒绝采取立场——在我看来,在这三次中有两次他表现得令人钦佩。”

阿尔贝·加缪(Albert Camus,1913年-1960)

作者:凌越 | 经济观察报·书评

1957年10月16日,加缪得知诺贝尔文学奖授予他时,正在和友人在巴黎福赛圣贝尔纳街的一家饭店吃饭。这完全是他意料之外的事情,因为加缪不是任何重要团体推举的候选人,而且当年法国一共提出九位诺贝尔文学奖候选人(不包括加缪),众望所归的是另一位作家马尔罗。把诺贝尔奖授予加缪,完全是瑞典科学院的选择,同年的候选人中还包括日后获奖的帕斯捷尔纳克、圣-琼·佩斯和贝克特。

三年之后,加缪因车祸身亡。

回顾加缪生命的后期阶段,他依然是一个理想主义者,在他短短的写作生涯中,真理和自由始终是他殚精竭虑去渴求的目标,并为此付出了自己的全部生命,在此意义上我们可以说加缪是一个纯粹的写作者。

从洛特曼《加缪传》的最后几章中,读者可以体会到加缪生前最后的盛放。那时他刚刚用诺贝尔文学奖的奖金在远离巴黎的普罗旺斯的卢马兰村买了房子,避开巴黎无聊势利的文学圈潜心创作。他的写作进展顺利,他用大幅稿纸写小说《第一个人》,到1960年1月2日(也就是他去世前两天),已经密密麻麻写满了145张,甚至题词也已想好:“献给永远无法阅读此书的你。”据猜测,是献给他不识字的母亲。在写作过程中,他还抽空指导戏剧《群魔》的排练,抽空飞回阿尔及利亚照顾病中的母亲。并且,他还继续努力干预,解救遭起诉或监禁的阿尔及利亚人。

1947年6月,加缪最重要的小说《鼠疫》出版,获得成功。不久,加缪和家人离开巴黎去了勒帕奈利耶。在那里,加缪再次对自己过去、现在和未来的作品周期或系列进行了回顾和展望,基本上都是三部曲:第一系列“荒谬”:《局外人》——《西西弗神话》——《卡利古拉》和《误会》。第二系列“反抗”:《鼠疫》(及其附属品)——《反抗者》——《卡利亚埃夫》。第三系列:撕心裂肺的爱:《焚尸的柴堆》——《论爱情》——《迷恋》。第四系列:文明世界或制度——长篇力作+长篇沉思录+未上演的剧本。后来,在重新整理日记时,加缪又在第二系列和第三系列之间加上了《审判》(就是后来出版的《堕落》)和《第一个人》。而“那个将诞生于1960年至1965年间”的加缪自己的《战争与和平》也在计划之内。而遗憾的是,加缪只完成了自己写作计划的一半。

加缪不像大多数小说家那样从人物和故事展开创作,他的创作核心往往是某个哲学问题,然后以小说、戏剧和论文的方式反复地从各个角度予以揭示。

加缪的少年时代,曾受到古典派哲学家让·格勒尼埃的影响,哲学或者说人在世界中的处境往往是加缪作品最初的原动力。概念先行的写作方式并没有让他的作品限于重复,《局外人》、《鼠疫》、《堕落》——在小说形式、主题、语调等方面都有不小差别。

在写作过程中,加缪对于哲学对小说的干扰也有着足够的警觉。

在阿尔及利亚奥兰潜心写作《鼠疫》时,加缪也在聚精会神地阅读麦尔维尔的小说巨著《白鲸》,并在日记里记下那些象征运用十分强烈的片段:“情感、图像十倍地增加哲学内涵。”在小说和哲学的关系上,加缪将自己的笔触控制在最微妙的平衡点,哲学成为促成加缪小说向前进发的预备力量,一种弹簧般的发射装置,而不是以怠惰的思想拖垮小说的双腿。

加缪的生命以晦暗为起点。1913年11月7日,加缪出生。次年夏天,第一次世界大战爆发。加缪父亲应征入伍,参加了旨在阻止德军逼近巴黎的马恩河战役,8月下旬即在战争中被弹片击中负伤,并于10月11日不治身亡。在加缪生命的开端,重大历史事件即以极其粗暴的方式介入到加缪的生命中。加缪母亲不识字,谋生能力可想而知,只得带着加缪兄弟回到阿尔及利亚娘家,寄人篱下的生涯从此开始。

了解加缪儿时的生活,就可以完全理解加缪早期才气逼人的散文作品中偶尔出现的“贫穷”二字何所指了。加缪对底层人民的关心关注,和萨特为首的巴黎文人圈的反目,都可以从他早年贫穷的生活中找到蛛丝马迹,尽管后来的许多事情都有具体缘由,但是巴黎文人圈对于这位来自北非穷小子的不屑和嫉妒,确实是许多事情发生的背景因素。

埃德蒙·威尔逊1963年曾写过一篇有关加缪的长篇论文《荒谬的存在主义者——加缪》,这位口味挑剔、性格直率的美国大批评家,在文中高度赞扬加缪,称后者“不仅寻求,他亦已经发现拯救之道的痕迹,他为积极的人道主义立下里程碑”。威尔逊也试图解释,为什么加缪作品如此受欢迎:“不仅由于他赋予艺术家唤醒人类良知的解放使命,而且他在写作的操练中发觉心灵宁静之道,同时他喜欢从人道精神中,接受纯粹次序的特征。”一种被修辞检验确定过的健康的道德力量,当然是文学力量的核心组成部分,但是文学中的道德从来就是危险的,一种对称的反噬力量也一直在伺机而动。它不仅考验修辞,也或明或暗地向作家的人生提出诘问。

《加缪传》

《加缪传》

(美)洛特曼/著 肖云上等/译

南京大学出版社 2018年1月

加缪在年少时出过的两本小册子——《反与正》和《婚礼集》——中就已经展露了极为敏感的语言天赋。更让人意外的是,加缪从没有滥用这种才华——不是用它制造浑浊的梦幻,而是从一开始就用这才华从事祛魅的工作。加缪在《反与正》再版序中写到,他的朋友、诗人布里斯·帕兰经常说,这本小书里包含了加缪写的最好的东西。

我同意帕兰的看法,其中那篇《灵魂中的死亡》是我个人极为偏爱的篇章,我以为在这篇文章末尾,加缪坦率道出了他的文学观:“我需要一种崇高的东西。我在我的深刻的绝望和世界上最美丽的风景之一的、秘密的、冷漠的对比中发现了它。我在其中汲取了既有勇气又有意识的力量。这种如此困难如此反常的东西于我足矣。”

在诺贝尔文学奖受奖演说中,加缪特别提到他那一代人经历上的特殊性,以及为之代言的迫切性:

“它特别迫使我按照我的本来面目并根据我的力量来和经历着同一历史的人们承受我们共有的痛苦和希望。

这些人生于第一次世界大战之初,在希特勒政权建立和最初的革命审判发生时是二十岁,随即面临西班牙战争、第二次世界大战、集中营的天下以及酷刑和监狱的欧洲,并以此完成了他们的教育;今天,他们得在一个受到核毁灭的世界中教育他们的儿子和从事他们的事业。”

在加缪有生之年,世界的动荡从未止息,这动荡锤炼着加缪的视觉、听觉、韧性和思想,竟使他短短的一生有了“丰盈”之感。

洛特曼的《加缪传》正是对这一过程生动翔实的记录。它给我们提供了检视的机会。在洛特曼看来,评价一个像加缪这样的公众人物,主要的依据是对其公德的考察,而不是对其私德窥阴癖般的揭示。

加缪足够尊重个体生命的尊严和价值,但是他对那种置身事外,追求独善其身的人生态度从来报以蔑视的眼光。

在他笔下“为艺术而艺术”是一个十足的贬义词。相反,一种勇于担当的责任感贯穿于加缪整个写作生涯和生命本身。