“当几页好笺纸或一册笺谱在面前展开的时候,你就好像被吸引到另外一个空间了,古人管这种感觉叫’卧游’,方寸之间,云游四海。”

《读库2201》《故人温情》的作者吴夜雨,曾这样谈起笺纸来。

无独有偶,读者郁则投来此文,为我们导览一段西方图像运用于笺纸、图谱及版画创作的历程。

“鳞鸿附便,援

笔飞书。写情于万

里,精思于一

隅。”

笺纸是古代社会中文人大夫奇思潜学的另一侧面,是特定时代物质生活的反映和文化发展的忠实记录者。

笺纸共享了使用者和欣赏者的审美体验,得以广泛传播。为适应文士的吟哦之需,能工巧手利用潢纸中造砑的技艺,将亭台楼阁、花鸟蔬果、隐逸仕女、钟鼎彝器

等图案砑印于笺纸中,各种花纹装饰的诗笺应运而生。出版业蓬勃发展的明代,更是造就了饾版、拱花等刻印技巧。以往图案色彩单一、缺乏起伏变化的短板得以补齐,一个精巧鲜华的制笺时代才揭开序幕。

林林总总的笺纸,作为历史文化的记录者,可补史阙。

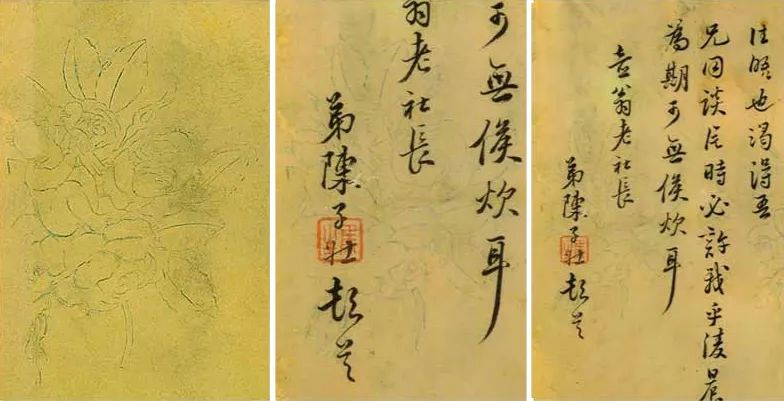

笔者检视《上海图书馆藏明代尺牍》的时候,便发现了一枚非常特别的笺纸:

其图像主题并非来自本土传统,而是源自西洋的丘比特。

这枚笺纸出现在卷七介绍陈子壮的部分中。陈子壮(1596年-1647年),字集生,号秋涛,南海沙贝乡人。万历四十七年(1619年)探花及第,受翰林院编修。天启四年(1624年),陈子壮去浙江主持乡试,发策问历代官宦之祸,因忤魏阉而削籍南归。崇祯

十年(163

7

年)在广州辟云淙书院,集众讲学。崇祯十一年(1638年)修褉南园,世称“南园十二子”。

陈子壮是岭南名士,抗清英雄。

其弟陈子升

是著名的音乐家、昆曲作家。他不但精通古琴,创作了《况操》《韩山操》《水东游》等

古琴曲,

也

精通吴歌、昆曲,

至今还保留有其昆山腔曲,结集为《岭歈》。

陈子壮信笺中所叙内容为:“

小酌多简,何敢劳谢,至以冗次失迎为罪也。若赓兄既辞函席,老兄再能为访延之乎?儿曹虽鲁,正知苦难学究耳。弟所有意之,若赓兄未可以学究目之。西河相公移舸对江,不入城,弟亦欲驾一苇往晤也,渴得吾兄同谈片时,必许我乎?凌晨为期,可无候炊耳。壶翁老社长。弟陈子壮顿首。

”百十来字书写在三枚一样的笺纸上,是极为日常的人情交流。

重点在于,这枚明代砑花笺的图样,以二方连续式横向排列,明晰可见花中坐一丘比特,双手持箭,目视左下。明代西方图像运用于笺纸创作的案例极为罕见,目前仅此一例。笺纸为文士所用,受众并非普罗大众,而是文化精英。西洋天主教在晚明利用笺纸这一载体进行刻印传播,远比设立教堂与印刷书籍等方式更为便捷,而带来潜移默化的影响恐怕也十分深远。

利玛窦来华

早在这位陈子壮出生之前,便有多名西洋传教士陆续来到中国,最为传奇者当属利玛窦。万历十年(1582年)利玛窦应召前往中国传教。利玛窦从澳门登陆,经肇庆、南昌、南京辗转进入北京,所携带的世界地图、科技资料、宗教画像以及一些西洋奇器,都令时人感到大为惊异。为了宣教,利玛窦在东西两方的文化中去异存同,保持了精妙的平衡。

在传教过程中,利玛窦发现图像比文字更容易被中国信徒接受。但是,传教所用的圣像和纪念章制作成本较高,而且漂洋过海不易携带,很难被大量复制传播。利玛窦在札记中便叙述了自己因地制宜想到的一些办法:“在领洗的日子,习惯上要分发圣像和纪念章,但是由于这类东西必须远涉重洋经过许多国家才能运来,所以传教团供应的数量不多,很快就散发光了。为了满足需要,神父们叫当地的刻工刻了一个木版来印制圣像,因为中国人不会铜板雕刻的技术。”利玛窦想到可以用中国人所熟知的雕版技艺,进行图像的印制。他还算了一笔账,一个熟练的印刷工匠,一天大约可以印制一千五百幅左右的版画。

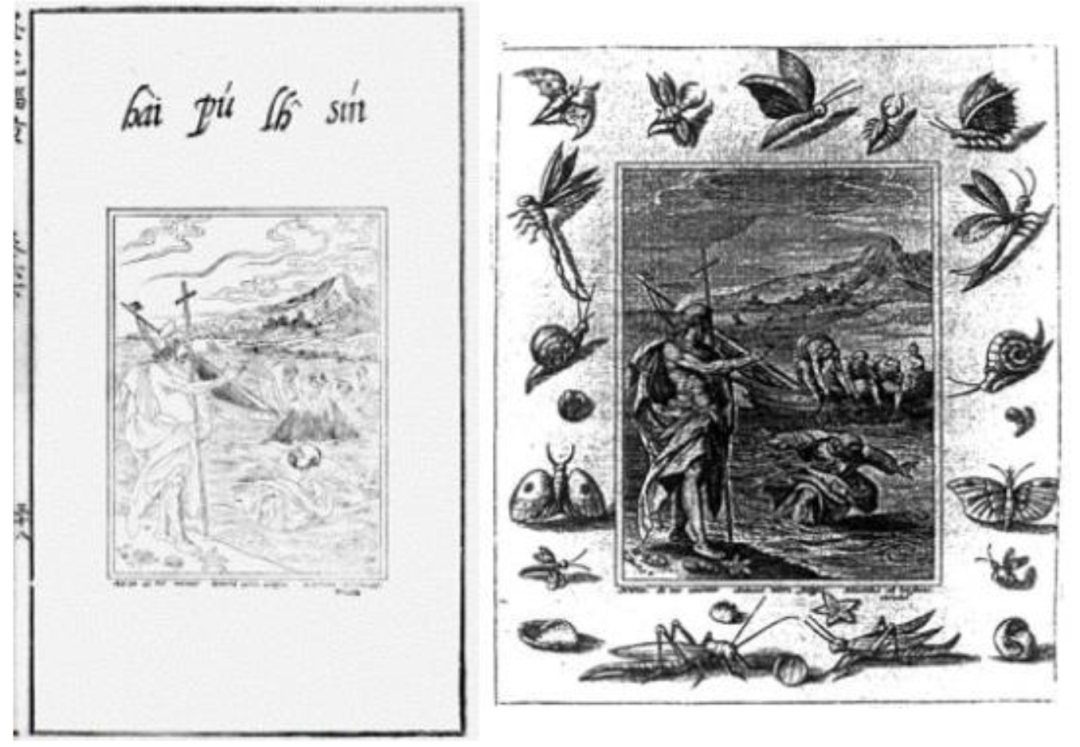

《信而步海,疑而即沉》(左为程氏木板摹刻,右为原铜版画)。图片来源于广东省现代水印版画研究院官网

其中,最受到大家津津乐道的宗教宣传画来自徽

州制墨大师程君房的《程氏墨苑》。在卷六中,程君房受到利玛窦赠予的天主教题材铜版画的影响,刻画了四幅

“宝像图”

——“信而步海,疑而即沉”、“二徒闻实,即舍空虚”、“

媱

色秽气,自速天火”、“天主”图。这四张标新立异的图画折射的是中国雕版木刻与欧洲铜版画的第一次相遇。史学大家陈垣曾对此感叹:“明季有西洋画不足奇,西洋画而采于中国美术

界,施之于文房用品,刊之于中国载谱,则实为仅有。”

《二徒闻实,即舍空虚》(左为程氏木板摹刻,右为原铜版画)。

图片来源于广东省现代水印版画研究院官网

圣母子图像

为了吸引更多的中国信徒,利玛窦写信与罗马总会长阿桂委瓦神父讨论过:“至于圣像,不要寄有关基督受难之类的,因为目前他们尚不能了解。”耶稣受难图确实不如圣母子之类的画像更能获得人们的情感认同。不止底层民众难以接受,仕宦阶层也颇为反感。事实上,耶稣受难像不

但不

被

国人理解,还

被认为是与巫术有关的产物。在利玛窦向万历皇帝进呈贡品前,太监曾在利玛窦的私人行李中发现一个耶稣被钉在十字架上的小型木雕像,并认为这是利玛窦试图加害皇帝的巫蛊行为,从而对利玛窦及其同伴进行了彻底搜查。利玛窦很是无奈,他发现所有见到这个雕像的人都憎恨他,认为是他对雕像中的人物施加了酷刑。

根据在中国多年摸爬滚打摸索出来的认识,利玛窦选择与送子观音类似的圣母子形象作为主要的宣扬题材,使其在天主教的传播中发挥了独特的作用。圣母肖像是采用写实主义手法进行表现,中国人在一定程度上是因为肖像所展示的美貌才接受圣母的。在第二次进京路过济南的时候,利玛窦通过心学的倡导者李贽引见,结识了漕运总督刘东星。刘东星对利玛窦颇有好感,这是因为他的妻子曾经梦到一位由两个小孩子陪同的神灵,会给她带来一些眷顾,她认为这就是利玛窦所传播画

像里的

圣母子

。

万历二十八年(1600年),利玛窦在上神宗表文中称:“谨以天主像一幅,天上母像二幅,天主经一本,珍珠镶嵌十字架一座,报时钟二架,万国图志一册,雅琴一张,奉献于御前。物虽不腆,然从极西贡来,差足异耳。”万历皇帝在见到圣母像时,确曾惊叹见到了“活菩萨”。可想而知,在当时民众的眼

中,

圣母形象与观音形象其实是高

度相似的,尤其是圣母怀抱圣婴的情景更是与送子观音相差无多。据说,耶稣会传教

士

在初次见到观音像时,也曾将其与圣母像混淆。

事实上,两者的混淆不仅是因为圣母子图与观音送子图的相似性,更因为圣母也如同送子观音一般,具有赐子和帮助产妇生产的奇效。利玛窦的继任龙华民在韶州的一则故事,便可直接证明耶稣会试图用圣母取代观音。龙华民在韶州布道时,有信徒告诉他,家中的偶像已经全都丢弃,唯独留了一尊观音像,因为妻子怀孕,希望观音能保佑她顺利生产。龙华民闻此,就告诉他圣母曾无痛分娩,可用其图像代替观音像。据说,信徒遵照龙华民的建议后,其妻果然毫

无痛苦

地

产下一子。当时,

在广州地区,还有一个信徒,他告诉神父曾经见到过一个庄严的女人,全身缟素,怀抱着一个婴儿,他确信那就是圣母和她的孩子耶稣。按照圣母教授他祛病的方法后,他的病竟痊愈了,从此他对上帝深信不疑。

圣母与天主

不过,令人疑惑的是,当时不少文人也会将典型的圣母图像称作“天主”。比如谢肇淛(1567年-1624年)称:“其天主像乃一女身,形状甚异,若古所称人首龙身者。”人首龙身的女性形象似乎指向女娲,但是性别描述是清楚无疑的。无独有偶,藏书家姜绍书(?-约1680年)也在《无声诗史》中记载:“利玛窦携西域天主像,乃女人抱一婴儿,眉目衣纹,如明镜涵影,蝺蝺欲动,其端严娟秀,中国画工,无由措手。”姜绍书的描述分明是圣母玛利亚,而非天主、耶稣,这是显而易见的,如何会“混而为一”呢?

顾起元(1565年-1628年)在《客座赘语》对天主像的描述较

之前两者详实:“天主者,制匠天地万物者也。所画天主,乃一小儿,一妇人抱之。曰‘天母’。”虽然顾起元能够分清“天主”与“天母”的区别,但其描述的画像其实还是与姜绍书所见类似,都是圣母怀抱圣婴的图像。更有意思的是,受到利玛窦直接影响的《程氏墨苑》“天主”图,呈现的正是圣母怀抱圣婴的图像,但是上方标注的拼音却分明显示的是“tiēn chù”,即为天主。利玛窦不可能像刚接触天主教的晚明文人一样,分不清其间的差异,而将此误题作“天主”。