本文接上一篇:

从通用到苹果,谁主沉浮?——苹果之殇谁之过?(五)

自从公司这种形态诞生以来,国家的兴衰,背后就是公司的兴衰。

用更宏观的视野来看,GE和苹果这种级别的巨头的兴衰,甚至也不仅仅代表国家的兴衰,而是世界经济重心的转移和世界格局的重大变迁。

有史以来曾经存在过的最强大的公司,不是当今商业界的任何一家公司,而是存在于我们历史书中的一家公司,它就是于1600年创立,寿命长达两个半世纪之久的英国东印度公司。

英国东印度公司徽章

英国东印度公司是有史以来影响力最强大的跨国贸易公司。它开通了海外航线,连接棉花产地和巨大的海外市场,拉动了对棉布等各种工业品的巨大需求,催生了工业革命(当然,也带动了罪恶累累的鸦片和奴隶贸易),才有后来无数更多英国公司的崛起,共同缔造了史上最辉煌的超级帝国——大英帝国,同时也摧毁了它的竞争对手:荷兰、法国以及大清帝国。

工业革命对于世界历史的意义,超过了其他任何事件,整个世界的运行规则,发生了根本性的变化。

在工业革命之前,国际贸易主要还是互通有无,将各地的土特产相互交易;而工业革命之后,

国际贸易就成了生产力水平的竞赛

,主要表现为工业国的产品向农业国倾销,工业化程度高的国家的产品向工业化程度低的国家倾销,

通过产品价格的剪刀差,源源不断地从相对落后的国家汲取财富。

在工业革命之前,中国的生产力水平世界最高,几乎是一个常量条件。所谓的国际贸易,主要就是将中国的各种商品作为奢侈品,卖到世界的其他地方。中国是世界贸易的核心,从国际贸易的角度来说,那时的中国,是名副其实的“中央之国”。

说全世界围绕着中国转,似乎有点不太谦虚,但是从国际贸易的角度看,事实就是如此。

工业革命之后,整个贸易流向都发生变化,

哪个国家生产力高,它就变成新的贸易枢纽,世界各地的原材料流向这一枢纽,然后再流转到世界各地。

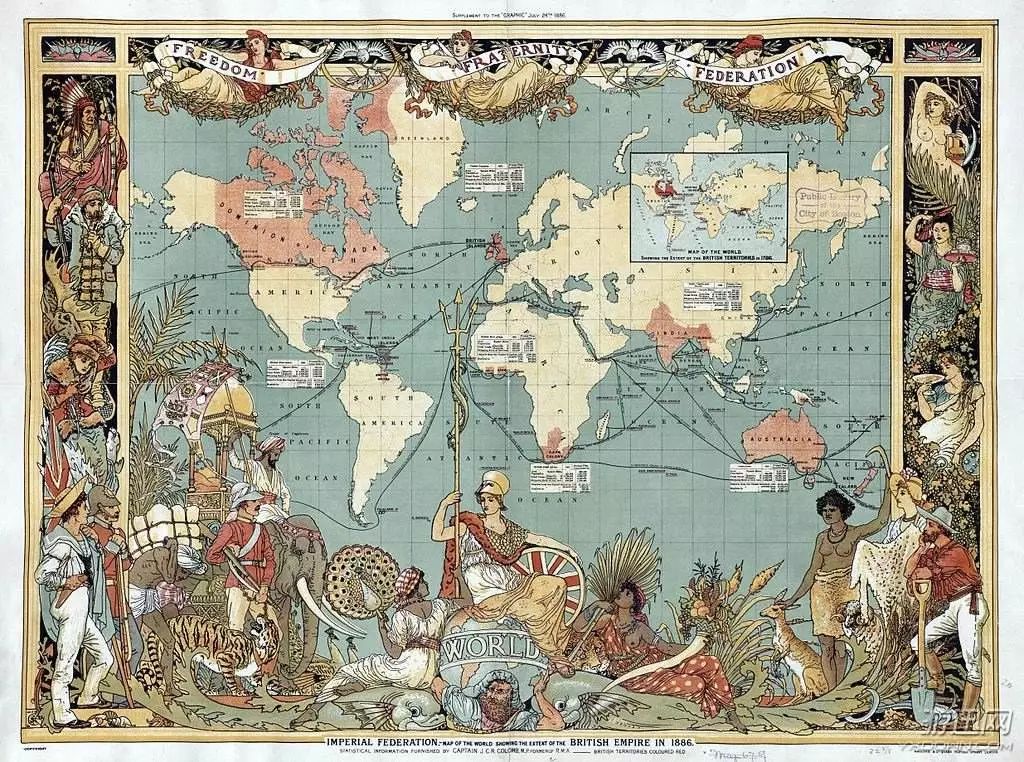

英国经济学家杰文斯的诗句广为人知:

“北美和俄国的平原是我们的玉米地,

加拿大和波罗的海是我们的林区,

澳大利亚是我们的牧场,

秘鲁是我们的银矿,

南非和澳大利亚是我们的金矿,

印度和中国是我们的茶叶种植园,

东印度群岛是我们的甘蔗、咖啡、香料种植园,

美国南部是我们的棉花种植园。”

1886年的大英帝国全图

生产力发达国家的产品自然质优价廉,因此只要存在一个“自由的”国际贸易秩序,该国商品必然横扫各国,挤垮对方的相关产业,赚取巨额财富。

十八到十九世纪,世界上最活跃的创新者,最有创意的产品,最多最好的公司,都聚集在英国。然而,随着大英帝国的衰落瓦解,这些曾经有世界影响力的公司大都烟消云散。

仅以汽车为例,宾利、劳斯莱斯、路虎、捷豹、mini、莲花、罗孚原本都是响当当的英国汽车品牌,如今都已卖身他人,其中罗孚(Rover)经过一系列转手倒卖,成为了中国的荣威。

英国曾经拥有的汽车品牌

英国的兴衰,本质上是制造业的兴衰。

根据熊彼特的“组合式创新”理论,所谓创新无非是

经济要素的新组合

。

工业革命的本质就是制造业的崛起,从原先农业的一个补充部门变成了独立的门类。制造业调动了最多的经济要素,制造业的发展会导致经济要素的聚集,并不断创造出更多的经济要素,从促成创新和经济的不断发展。人类从此走出了低水平循环的“马尔萨斯陷阱”,走上了指数发展的快车道。

创新不是空中楼阁,如果要创新,最起码这些经济要素都得存在,而且能够很方便且低成本地获取。

低成本是非常重要,而且容易被忽略的一个关键要素。

理论上说,中国能生产的东西美国也都能生产,因为技术上似乎不存在障碍。但是苹果手机的生产线死活就是不能搬回美国。

为什么?

因为成本。

成本也不是很多人简单想象的工人工资低那么简单,而是整个供应链的综合成本,这涉及到大规模基础设施、足够多的熟练工人和中级工程师,物流、上下游产业配套、市场规模等许多要素。

乔布斯的失败尝试已经证明了,将这些要素聚集起来,在美国就是比在中国贵得多,因此从经济看上不合算也没有竞争力。

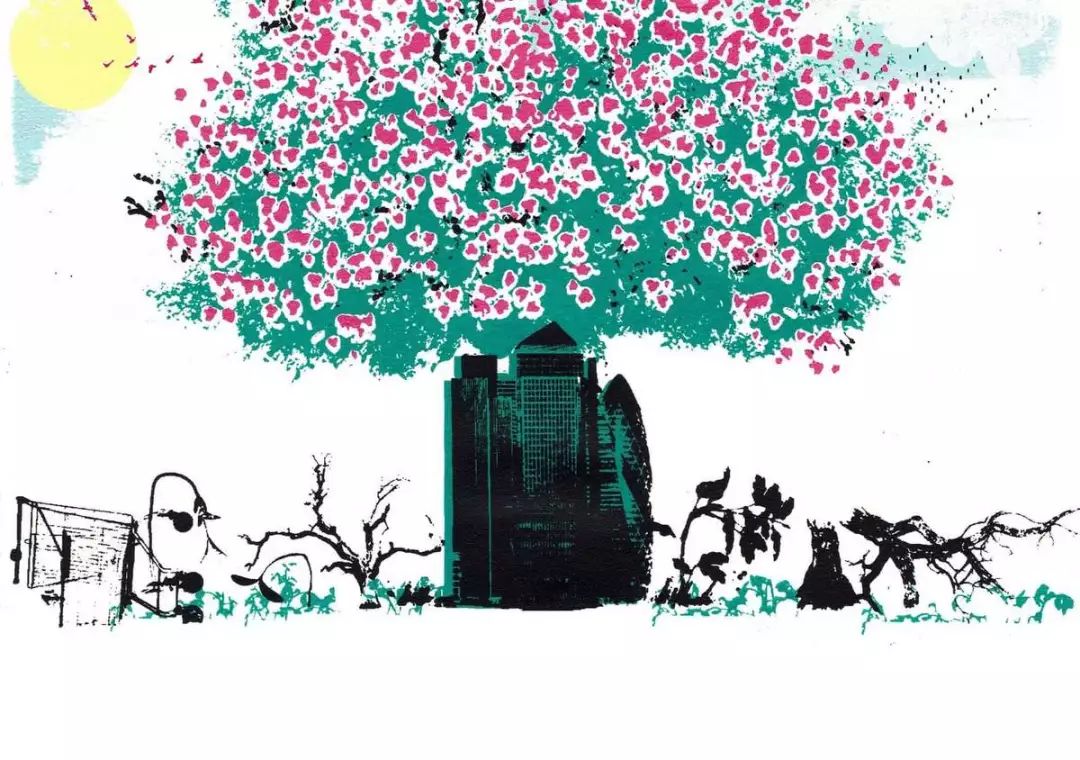

如果把一个国家的经济生态系统比作热带雨林,那么制造业就是这个生态系统中赖以存在的土壤和森林。丰富多彩的繁荣生态,一切一切都以此为前提。如果砍伐森林,造成水土大量流失,原本生机勃勃的热带雨林甚至能退化成寸草不生的热带荒漠!

十九世纪末期,以爱迪生为代表的一大批美国创新者以及企业家能够崛起,背后是以英国制造业向美国转移转移和聚集的大潮,使得美国取代英国成为创新的热土。随着电灯电力的发明使用,使美国很快成了一个电气化的工业国,电力工业的领头羊。并由此进行了第二次工业革命,正是因为有了先进的电力供使用,大量创新得以涌现,并对各行各业进行全方位改造,美国经济得于后来居上,很快取代了英国的领先地位,以傲人的姿态走在了世界的最前面。

现如今,则是以美国为首的发达国家的制造业,向亚洲地区特别是中国转移的汹涌大潮,使得中国成为一片创新的热土。

举个栗子。如今想搞电子产品创新,放眼全世界最佳地点不是硅谷,而是深圳。因为这里有全世界最为齐全的电子产业链,全世界最发达的物流以及最活跃且庞大的市场。无论你有任何新想法,最快一个晚上就能鼓捣出原型机,两个星期不到产品就能交到消费者手中,这是世界其他任何地方都不具备的创新土壤。随着这些要素的聚集,越来越多的创业者也聚集到深圳,甚至其中不乏来自硅谷的公司。

除了中国,还有什么地方有如此便于初创企业生长的环境?

创新这件事具有相当明显的“马太效应”,创新机会多导致要素聚集,要素聚集会进一步推动创新的发生,形成自增强的正反馈。中国年轻人为什么都向北上广深杭聚集?不是因为这里房价贵,而是因为这里聚集了丰富的创新要素,机会最多。

最活跃的创新活动,将会使得中国率先迈过技术革命的门槛,迈向下一个时代。

从经济创新的角度上看,世界上大部分国家和地区都是创新的荒漠,只有中国和美国存在创新的绿洲。其中美国的绿洲随着去工业化的进程,还在走向荒漠化。

有人会说,你说的不对,美国的制造业虽然相对高峰期衰落了,但是实力依然很强大,还有诺斯洛普格拉曼,霍尼韦尔,洛克希德·马丁,雷神,汤普森·拉莫·伍尔德里奇,联合技术,利顿工业,达信,CSC,ITT ,联合防务,休斯电子,L-3通信,艾连特技术系统,哈里斯,罗克韦尔,阿尔康工业,韦里迪安,西利康图解计算,布兹·阿伦·哈密尔顿,普利迈克斯技术,米特里,EGG,DRS,泰里达因技术,列·谢格勒,装备支援系统,蒂坦,安特翁,AM General,电子数据系统,奥什科什,库比克,通用汽车,陶氏,亨斯曼,PPG ,伊士曼化工,孟山都,道康宁,惠普和安捷伦,IBM,泰科,英特尔,卡特彼勒,德尔福,杜邦,江森自控,思科,3M ,迪尔,固特异,施乐,艾默生,惠而浦,摩托罗拉,朗讯,辉瑞、罗氏、礼来等等。中国目前的实力拍马也比不上。

没错,在相当多工业门类,美国企业仍然占据高端。其实我们所讨论的苹果公司,尽管盈利不及预期,仍然是世界上最成功的手机公司,据说利润额占全行业的利润90%。

俗话说得好,“瘦死的骆驼比马大”,美国自从1894年坐上世界GDP第一的宝座之后,一百多年都在这一宝座上,积累了多少家底,这些家底还没耗尽,就体现在这些高端产业上。

但是,在绝大多数一个行业,高端货只是看起来很美,其实并不怎么赚钱,因为受众很小,真正支撑行业利润和规模的是中低端货。只生产高端,正是产业竞争落败后的无奈选择。

再次强调,制造业流失不意味着彻底造不出来,而是要付出远远高于市场价格的代价。能以市场最低的价格制造出同等的商品,这是最核心的竞争力。

工业时代,规模远比质量重要得多,规模迟早能转换成质量,但是反过来却不一定。大量的前期投入成本需要依靠规模来摊薄,才能不断投入研发,不断生产出价格有优势的产品。

汽车行业的例子最容易理解。丰田汽车是世界第一车厂,支撑丰田的是卡罗拉这样的低端货。阿斯顿马丁看起来高大上,一辆车就要上千万,但是利润和生产规模远远不能和丰田相提并论。

再举一个例子,工业革命的标志是大工业生产击败了手工业,但是后者并没有消失,而是退守高端成为奢侈品,比如高级手工定制成衣、皮包等。

制造业涉及门类极多,分工极为充分,任何一个行业除了大家注意到的巨头,还有无数小型企业提供配套,这些才是一个国家制造业的厚度与宽度。美国最大的问题是这些小企业在不断的流失,死亡,使得美国从制造业的海洋变成了一个个孤岛。

美国所占据的这一个个高端领域,正如被解放军分割包围的一个个国军山头,只能等待被各个击破。

制造业越萎缩,经济要素流失越多,聚集它们要付出的成本也就越高,促使制造业进一步萎缩。形成了另一种形式的“死亡飞轮”。

这一点在美国军备采购上表现得最为明显。美国现在已经没有完整的制造体系,导致军备的成本越来越高的同时,故障还层出不穷。无论万吨级驱逐舰ddg1000还是隐身战斗机F35,都成了质次价高的代名词。

十九世纪下半叶,英国发展到了巅峰之后,随着环境污染、生产成本的上涨,制造业不断外迁。英国经济仍然在持续发展,因为依靠强大国力获得的金融霸权,使得英国依靠金融业就可以持续繁荣。金融业的繁荣,又会进一步带动制造业的空心化,形成比资源诅咒更加无解的“金融诅咒”。

百业凋敝,一枝独秀的“金融诅咒”

表面看上去,大英帝国仍然拥有世界上最强大的海军,最富有的财团,但制造业不断流逝,创新的基础已被掏空,大英帝国的全部光荣与梦想宛如流沙之塔,只剩下虚幻的空壳。

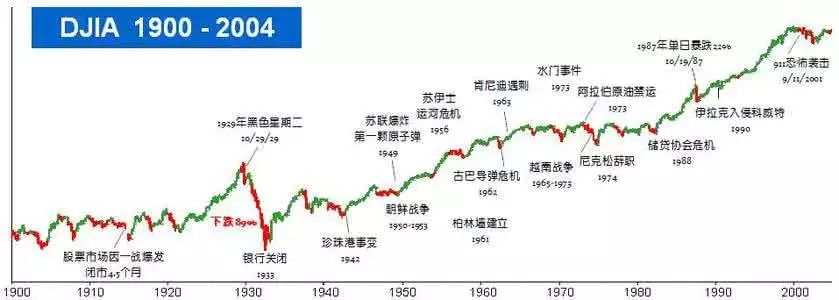

这一切的一切,已经在美国身上重演。前文中我们已经从通用和苹果身上看到了这样的过程。下面进一步由点及面,我们不用分析美国产业的全景,在美国的道琼斯股票指数上就可以看出端倪。

道琼斯指数,简称道指,全称为“道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)”,是目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数,首次公布于1896年,也就是GE创立后的第四年。当时美国刚刚成为生产力第一的国家。

最初,道指只包含12种股票,包括GE在内,全部都是美国主要工业部门的龙头企业,在1928年增加到30种。 随着时代变迁,不断有新兴公司加入,又不断有失败的公司退出。然而直到1999年之前,道指的主要成分大都来自于工业部门,实际就是美国实体经济兴衰的晴雨表。

百年道指

1999年11月1日,雪佛龙、固特异轮胎和橡胶公司、西尔斯公司和美国联合碳化物从道琼工业指数中被剔除,代表新兴信息产业的微软、英特尔成为道指成份股,也是纳斯达克成份股首次转入道指。此后,就是工业公司接连退出道指,被IT、金融、医疗、零售公司替换的过程。

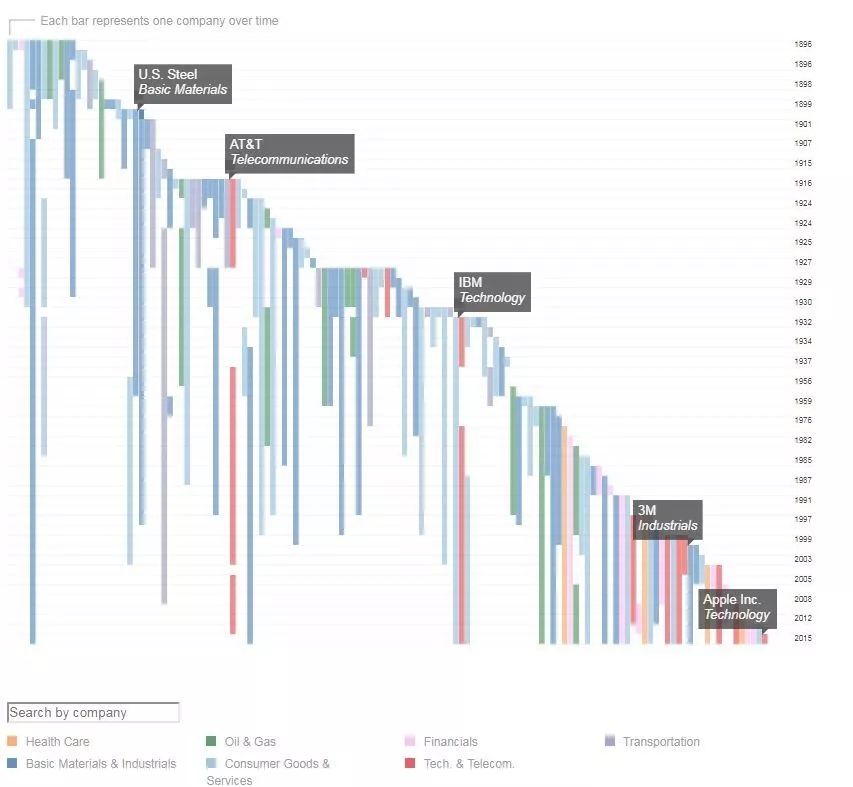

回首百年,美国的蓝筹股阵营大体上走过了这样一个变迁过程:铁路、电报电话——石油、煤矿、钢铁、公用事业、汽车——连锁商业、金融、医药、大众消费品、IT、电信等。

该图来源于《华尔街日报》。深蓝色代表工业和基础材料;绿色代表油气行业;红色代表科技和电信;橘黄色代表健康医疗行业,浅蓝色代表消费商品和服务行业。右侧纵轴数字代表年份,最上数字为1896年,依次递增,最下数字为2015年。

2018年6月26日,GE退出道指,标志着道指初始12支成份股全军覆没。

道指董事总经理兼指数委员会主席毕哲文(David M.Blitzer)在公司声明中表示:“美国经济结构已经发生变化,消费、金融、医疗保健和科技公司在经济中的地位更加突出,而工业公司重要性有所降低,通用电气被替换可以让道琼斯指数更好地反映美国经济。”

GE的退出,可以看作一个标志性事件,标志着一个历史时期的结束。

那就是被第二次工业革命支配的世界格局。

可能大多数人都没有注意到,从我们出生起一直到如今的世界的格局,实际上都是在十九世纪下半叶的第二次工业革命奠定的。

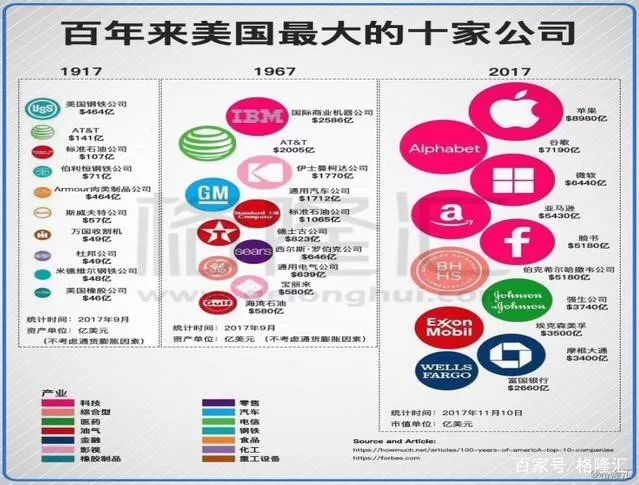

请看这张图:

如果看不出什么,那再看一张美国在过去100年来的:

演变的趋势非常明显。

本世纪前50年是第二次工业革命时代,主导全球经济发展的主导产业是石油能源化工、钢铁、机械、汽车、飞机、火车、轮船、航天、军工等工业,美国迎来了工业化和城市化带来的大基建时代,因此当时的top10市值公司多为制造业所霸占。

在后50年,第二次工业革命的传统产业公司开始逐渐被更先进的电气工业公司淘汰,电气工业公司又被更先进的科技互联网公司所取代。1967年,作为纯高科技类的IBM第一次以2588亿美元市值夺取了当时的市值TOP1荣誉,印证了科技迅猛发展带来的巨大转变,从此,高科技公司开始的地位开始不断上升。

也许有人说,美国的高科技公司还繁荣得很,凭什么说美国将走向衰退呢?

我们现在看到的绝大多数高科技公司都可以归结为信息革命的产物,要解释这个问题,就要明白所谓“信息革命”到底意味着什么。

一切系统要有效运转,都包括四大部分:工作机、连接机、动力机和控制机。其中,工作机相当于双手,连接机相当于骨骼和肌肉,动力机相当于代谢系统,控制机相当于大脑和神经。这一结构是在分形意义上成立的,小到一把螺丝刀,一个细胞,大到整个人体、一个地区国家甚至全球,都是成立的。换句话说,一个大尺度的工作机,它也要包括自己的工作机模块、连接机模块、动力机模块和控制机模块,其他各部分也是一样。

第一次工业革命是动力机革命,人力被其他形式的能源所取代;第二次工业革命是连接机革命,经济要素的连接和交换极大提速,第三次工业革命是控制机革命,信息高速交互使得所有经济要素的调用获得百倍增长。

到目前为止,好像都还没涉及到工作机革命,虽然今天各种机器的形态相对于第一次工业革命发生了极大变化,但是本质上还是一样的,它们都是人类设计并制造出来的“死物”。

如果机器具有自我调整、适应环境、迭代进化的能力,并且能够自我生产、复制,你能想象那是什么世界吗?这就是工作机革命之后的世界!生产力将出现成千上万倍的飞跃!(当然,能源问题也要解决)

信息革命的上半场,主要变革都是发生在信息产业本身,仿佛只是增加了一个新的行业,与已经存在的其它行业似乎关系不大。或者可以理解为:信息革命的上半场是“

基于万事万物生成信息

”。

信息革命的下半场才是真正的超级变革,其结果是:“

基于信息去改变或创造万事万物

”,这就是所谓“工作机革命”的真实含义。

信息革命的下半场与以往历次技术革命都不同。以往技术革命都是“创造性破坏”,用新的取代、破坏旧的,但是这一次则不是纯粹替代,而是要融合发展,用新技术去改造旧产业。

布莱恩·阿瑟在《技术的本质》这本书中将技术定义为:“利用自然规律对事物进行有目的的编程”,也就是说,所有的技术本质上都是利用已知信息来改变外物,因此信息技术未来必将改造其他所有技术,渗透到所有的产业,彻底颠覆世界,创造出全新的地球文明。

这才是信息革命的全貌!

目前正处于上下半场的转折期。将互联网技术与现有制造业相结合,形成所谓工业互联网以及大数据驱动的“智造业”,是通向未来的第一步。

美国的信息产业到目前为止发展得都很顺利,那是因为上半场与其他产业关联较小,因此即使正处于去工业化过程中,虽有影响,但也无伤大局。

美国迈向下半场,遭遇到的最大困境是虽然不缺互联网技术,但是严重缺乏制造业,缺乏制造业基础,从当前的控制机革命跨越到工作机革命,会遭遇到无法逾越的障碍。

很多人对此不屑一顾。只要人工智能和3D打印技术发展起来了,制造业回归还不是分分钟的事!

说出这种外行话,是对创新和AI的本质缺乏理解。

如果说创新是“经济要素的新组合”,那么要实现创新,就要首先存在这些经济要素才行,不仅存在,成本还要够低。

还记得“S曲线”吗?S曲线最初一段有一个关键节点叫做破局点。

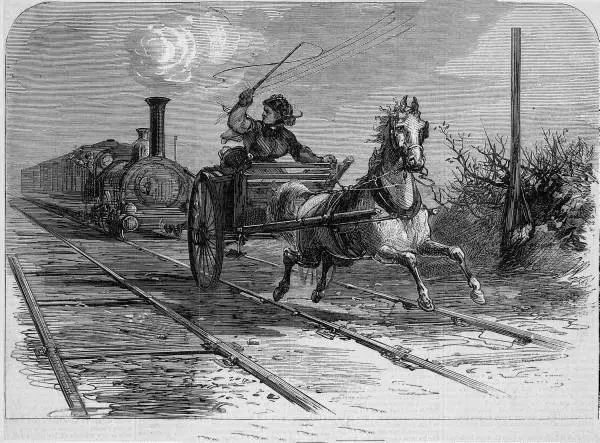

在破局点到达之前的“从0到1”阶段,都是纯投入无产出的赔钱货,需要经历各种的试错、不完善漏洞,性价比极低,产出远远不能跟现有成熟产品相比。大家都知道火车很牛逼,但是火车诞生后很长一段时间跑不过马车。

新技术从实验室里做出来,只是完成了万里长征第一步,漫漫征途才刚开始。

现代制造业流程很长、环节众多,哪怕制造一个小小的打火机,也需要几十道工序。把这些工序一下子全部用人工智能和3D打印替代,想想也知道多不靠谱。

AI和其他技术最大的区别是,其他技术的操作流程都是完全由人设计,但是AI最多只能设计出核心算法,行为完全是依赖真实环境中数据采集,深度学习。AI的算法甚至是公开的,关键是找到合适的应用场景,用大量的数据“喂养”它,才能变得越来越“聪明”。

因此制造业应用AI的最佳策略,无非是将其中部分环节逐渐替代,变成人工和AI混合的生产流程。然后小步快跑,不断迭代。

也就是将一个大破局点分解为许多小破局点,然后逐一突破。

上述过程中,源源不断投入的资金从哪里来?当然是上一阶段产出的利润再投资。有利润的前提是上一个阶段的产出有市场竞争力,能以合理的价格卖出去。

如果没有合适的应用场景进行不断迭代,完全从零开始,那难度就太大了。这就叫做“一步赶不上,步步赶不上”。

中国集成电路的追赶过程为什么那么难?

集成电路不是一下子变成今天这样,而是经历了漫长的发展过程。今天看几年前的产品,性能落后得都跟垃圾差不多。

先发企业每次迭代,产品都可以拿出去卖钱,利润用于研发下一代生产线,不断突破小破局点,难度不算太大。但是中国追赶的话,前面若干代产品严重落后于市场,都是卖不出去的垃圾。只有像填无底洞一样不断扔钱,几千亿下去才看出成果。中国有这样的决心和执行力,并且经济处于上升期,有钱可砸,才能完成这样的创举。美国正在走向衰落,连修个边界墙几十亿都要吵翻天,连续多年不见产出的数千亿投入,以美国的体制完全不可想象。

是的,就算苹果倒下去,美国仍然有谷歌、facebook、亚马逊、微软等巨头,然而这不过是过去一百多年美国积累的产业优势的惯性罢了。这些金字塔尖的公司下面,已经没有庞大的制造业企业群体组成的金字塔底座。

这就决定了美国和中国会走向不同的未来。

我们可以思考这样一个问题:

淘宝和亚马逊有什么不同?

看起来都是电商,好像没什么差别呀?

但实际上差别大了。

淘宝的使命是“让天下没有难做的生意”,其崛起的背景是中国无数中小型制造企业,他们需要市场和销售渠道,需要触达客户,因此淘宝的本质是为中小制造业企业提供销售服务。亚马逊的使命是“最以消费者为中心”,它生存的土壤是美国广大的消费者,它的本质就是提供满足消费需求的服务。