![]()

经公众号“博物馆丨看展览"(微信ID:atmuseum)授权转载。

2017年8月3日起, 上海博物馆展出了“遗我双鲤鱼——上海博物馆藏明代吴门书画家书札精品展”,展览持续到2017年10月22日。展览现场可以看到49通明代吴门文人的往来书信,其中许多是首次面世。

明代中期,有一群文人生活在吴门地

区(今苏州一带)

,他们才华横溢,能书善画,避世不仕,潇洒不羁,自成一派,被后世称为——“吴门画派”。但是画家也要吃饭,通过这些书信,我们能了解到明代文人是如何在他们认为的浊世中谋生的。

唐朝元载年间三月的某一天,安史叛军攻下长安,战火连绵不休。历经沧桑的杜甫放眼长安,皆是萧条零落,不由心生担忧:不知家中亲人是否安好?此刻若能收到一封家信,万金又何足挂齿?

五代十国时期的某一天,爱妻回家探望,许久未回,吴越王钱镠走出宫门,只见凤凰山下,已是姹紫嫣红。这位“目不知书”的王回到宫中,提笔写下书信:陌上花开了,爱妻也可缓缓归来了吧?不过是寥寥数语,但这份爱意,却表露无遗。

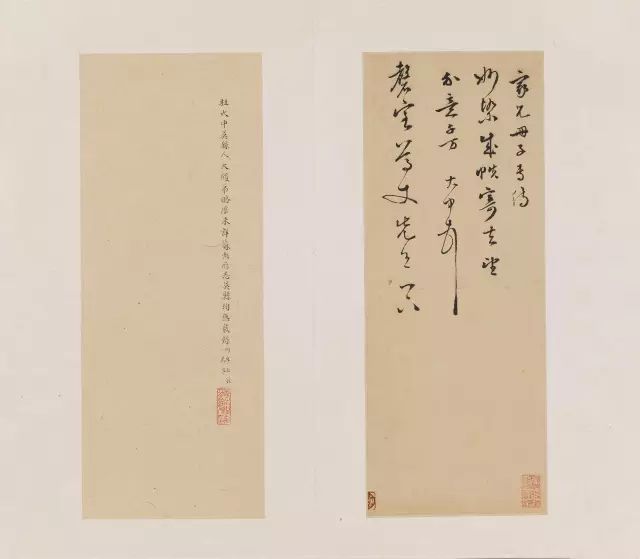

明朝的某一天,风雨交加,祝枝山在家闲着没事干,偏偏又犯了牙痛,心情很郁闷。不过就这样自怨自艾可不是大才子祝枝山的个人风格。就算天公不作美,邀请朋友一起来喝酒博戏亦不快哉?于是提笔挥毫写下了一张便笺。

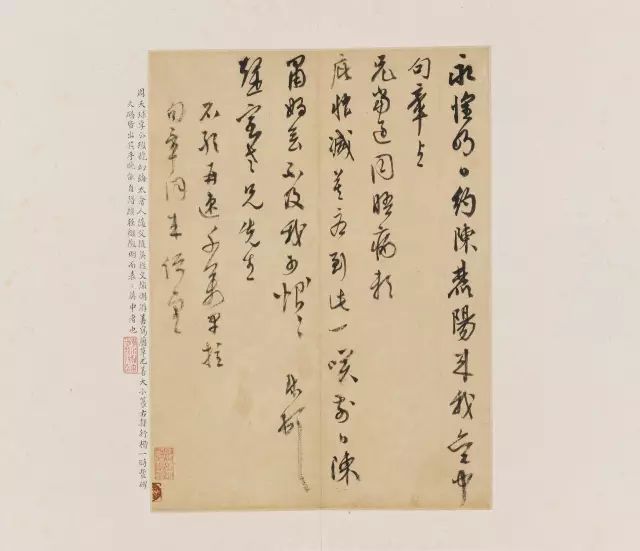

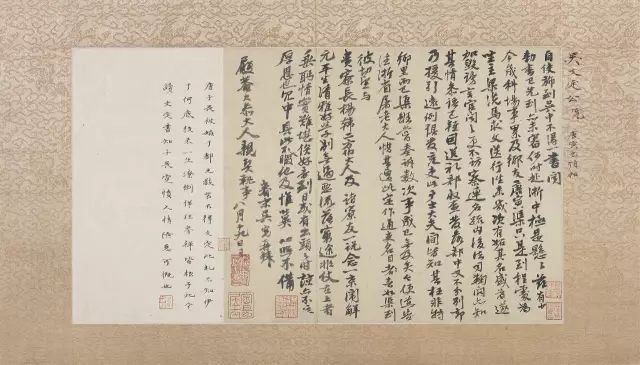

▲《祝允明致文贵》

登高落帽,皆为风师雨伯阻之,虽病齿少饮,安能郁郁独抱膝坐屋子下对淋淫乎?驼蹄已熟,请午前来,呼卢浮白,共销之也。一笑。允明顿首。文贵兄足下。

文贵兄,虽然我牙很疼,不能多喝酒,但整天抱着脚窝在家里,就这样对着外面讨厌的雨也太郁闷了吧?驼蹄已经炖熟了,你中午前过来,我们一起喝酒博戏多开心。

随情适性,潇洒不羁,祝枝山无拘无束、风趣洒脱的性格跃然纸上。

“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”在没有电话、网络的时代,除了口信,人们之间的联系只能靠一封封亲笔写下的书札维系。

书札与书法创作不同的是,由于是私人的言语往来,所以书写起来自然随意,也最能呈现一个人最真实的水平和性情,以及作者当时的心境。

“烽火连三月,家书抵万金”的哀戚、“陌上花开,可缓缓归矣”的深情、“驼蹄已熟,请午前来”的悠闲……都藏在一封封小小的书札里。

因此,古人传世的书札不仅是宝贵的书法作品,也是重要的一手史料。

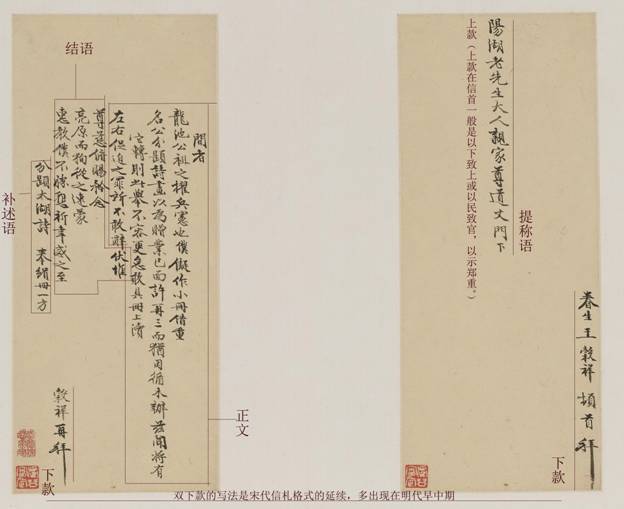

▲书札格式

明代中期,有一群文人生活在吴门地区

(今苏州一带)

,他们才华横溢,能书善画,避世不仕,潇洒不羁,自成一派,被后世称为——“吴门画派”。

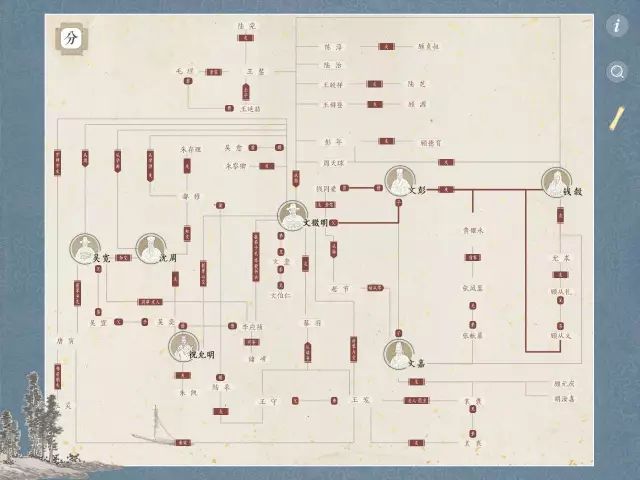

吴门文人之间来往密切,彼此关系错综复杂,姻亲、师生、朋友、同僚、父辈世交……构成了一个巨大的朋友圈。所谓“英雄惜英雄”,同僚之间常相互应和,长辈也对小辈多加提携。

▲吴门文人关系图

来来往往,便留下了许多或有趣、或深情的书信,上至艺术探讨,下至世俗生活。

幸得有心人保存,这些吴门书画家的大量书札得以传世。

史料记载毕竟有限,而这些传世书札正好填补了空缺。比起史料记载里的寥寥数语,民间传说的神奇形象,从书札里,我们可以接触到一个个有血有肉、鲜活的人。

烟雨江南,富庶繁华。在醉人的春风和美酒中,恣意潇洒,吟诗作画仿佛成了人的本能。吴门文人的生活是不是也就如我们想象的每天挥毫泼墨、写字作画?喝酒应酬、探讨人生?

通过他们的亲笔书札,我们或许可以解开这个谜团。

书画应酬常常是文人书札的主要内容。为了感谢对方,通常会随信附上谢礼。

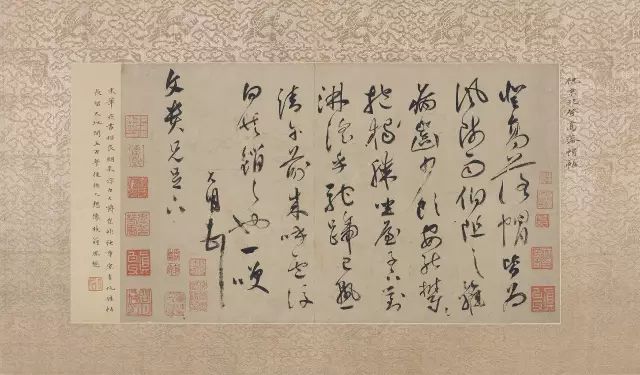

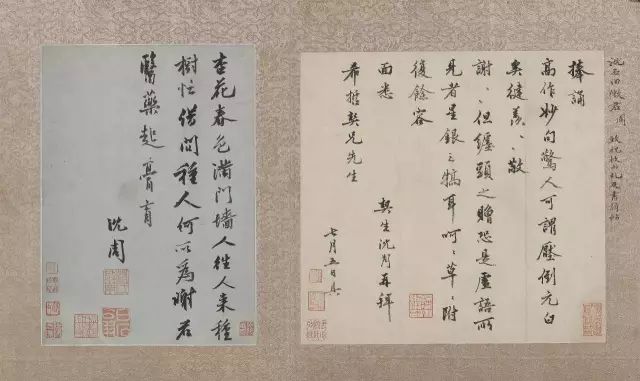

某天,祝枝山将自己的新作送给吴门画派的“掌门人”沈周鉴赏,获得了这位大前辈的高度赞誉,极尽溢美之词。不过最后在谈到酬劳时,沈周也没客气,直言祝枝山“小气”,真是“恩怨分明”。

▲《沈周致祝允明》

捧诵,高作,妙句惊人,可谓压倒元白矣。健羡健羡。敬谢敬谢。但缠头之赠恐是虚语,所见者星银之犒耳。呵呵。草草附复,余容面悉。契生沈周再拜。希哲契兄先生。七月五日具。

我已经读完你的大作,每一句都精妙绝伦,这水平绝对可以压倒元稹,气死白居易。我对你的仰慕之情真如滔滔江水奔流不息,感谢你给我这个荣幸的机会。但是酬劳的事恐怕是假话吧,我只看到零星一点而已。呵呵。草草回复,其余的等见面再说。

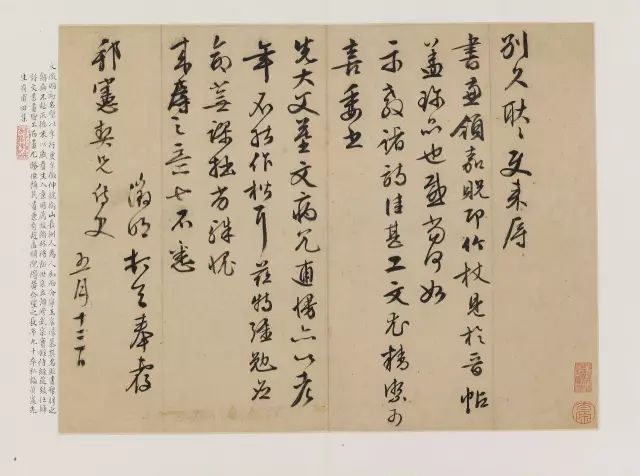

文徵明有诗、书、文、画“四绝”天才的美誉,可能是因为业务水平太好,所以接的单子比较多。在文徵明传世的书札中,有相当一部分是关于书画应酬的,还形成了一定的套路:一般先是抱怨自己忙或者生病了,然后再说稍晚奉上。

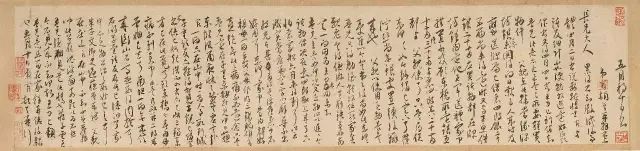

▲《文徵明致朱察卿》

别久耿耿,使来辱书,兼领嘉贶,卭竹杖见于晋帖,盖珍品也。感当何如?示教诸诗佳,甚工,文尤精洁可喜。委书先大父墓文,病冗逋慢,亦以老年不能作楷耳。兹特疆勉应命,芜谬拙劣,殊愧来辱之意也。不悉。徵明顿首奉覆。邦宪契兄侍史。五月十三日。

......您之前委托我为您的祖父写墓文,只是我病重,年纪又大了,写不了楷书,所以只能勉强地完成这件事,文笔拙劣,对您感到很抱歉。

而且老文喜欢在写明对方的礼物表示感谢,所以我们可以看到从饼、笋、鱼、蟹到河豚等等,各色礼物应有尽有。

呼朋引伴,出城游玩也是文人的休闲活动之一,更何况身在“美如天堂”的苏州,不出门简直是辜负了这大好风光。

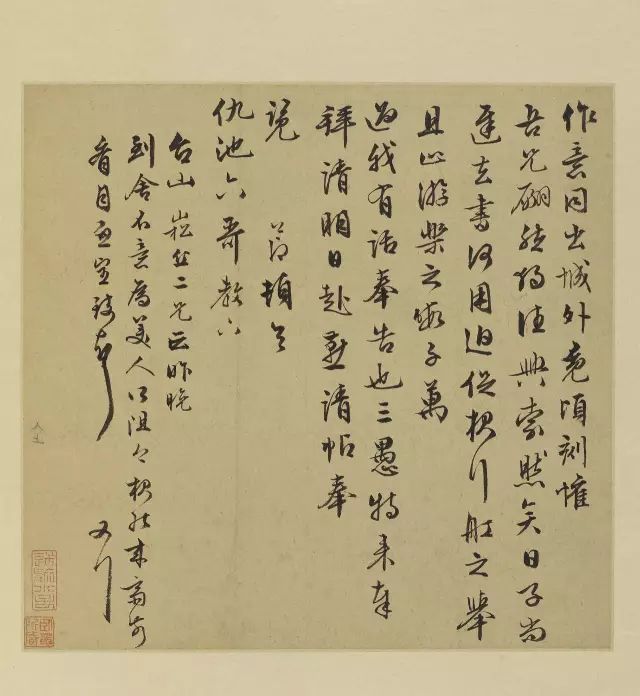

吴门文人书札中也经常有邀友同游或是回忆出游时光的内容。不过其中一位叫居节的想与好友把臂同游,却被无情抛下,万分委屈,写信控诉。

▲《居节致仇池》

作意同出城外,觅顷刻欢,吾兄翩然独往,兴索然矣。日子尚迟,去书何用迫促?报行舡之举且止,游乐之暇,千万过我,有话奉告也。三愚特来奉拜,请明日赴燕,请帖奉览。节顿首。仇池六哥教下。

本来打算一起出城游玩,但是哥哥你居然一个人潇洒地去了,不开心。时间还早,你为什么这么急促?

还有一位也有同样的遭遇。

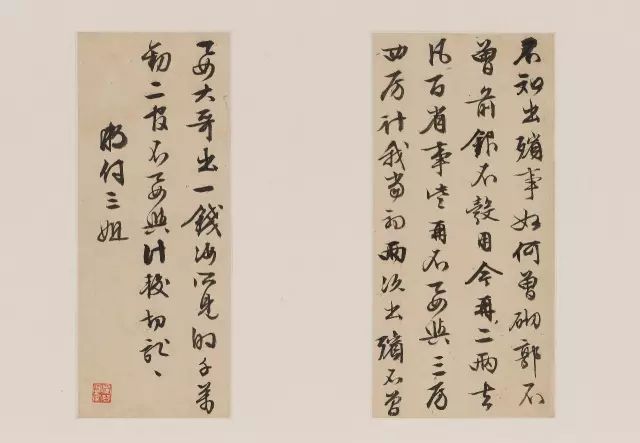

▲《周天球致钱穀》

永怀明日约陈麓阳来我斋中,句章与兄当过同晤。病赖庇稍减,莫吝到此一笑。前日陈肃好会不及我,可恨可恨。球顿首。罄室老兄先生。不敢再速,千万早拉句章同来囗望。

前天陈肃好聚会居然不叫我,可恨可恨!

看来就算是风度翩翩的文人被小伙伴抛下也是会忿忿不平。

除了艺术创作和邀友同游,大部分吴门文人也不得不与普通人一样,为温饱奔波,为琐事烦恼,周旋于各色人群之中。

王宠是明代书法大家,工诗及篆、隶,亦擅工笔、花鸟,极有才气,相传还是一位美男子。何良俊《四友斋书论》曾评价王宠书法:“衡山之后,书法当以王雅宜为第一。盖其书本于大令,兼人品高旷,改神韵超逸,迥出诸人上。”

这样一位翩翩佳公子,应该每天着一身白袍,“骑马倚斜桥,满楼红袖招。”可惜王宠自幼家境清贫,又一直中不了举,生活艰辛,终日为生计忙碌。

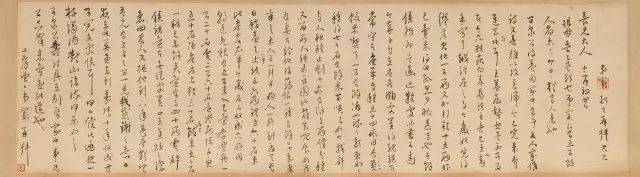

▲《王宠致王守》

他给他哥哥王守的家书中说,去年我们家越溪庄有百十来亩田,租给人家种非常不合算,因为租给别人种入不敷出。今年我将田重新分配,多少给别人种,剩下多少我跟两个仆人自己种,今年收成很好不亏了。

谁能想到一位人品高旷,神韵超逸,书法简远空灵的大文人还要自己种地赚钱,终日为家里的生计忧心。

文徵明在给妻子的家书中也是为了生活琐事“絮絮叨叨”。

▲《文徵明致妻》

不知出殡事如何,曾砌郭不曾?前银不彀用,今再二两去。凡百省事些,再不要与三房四房计,我当初两次出殡,不曾要大哥出一钱,汝所见的。千万劝二官不要与计较,切记,切记。徵明付三姐。

不知道出殡的事情办得怎么样了,棺椁有没有砌好?之前的银两不够用,这次又寄了二两去。凡事大方点,不要与三房、四房的人计较。我之前两次出殡,没要大哥出过一分钱,你看见的,千万不要与他计较。

在凡人的印象里,艺术似乎是与俗世对立的,一个脑袋里整天想着钱粮杂事的俗人又怎么能创造出清幽高远的艺术作品。但是吴门文人偏偏做到了,他们在凡尘俗世之上建立了自己精神上的桃花源,在那里尽情地挥洒着自己的才情。

突然明白了为什么说“大隐隐于市,小隐隐于野”。那些所谓的隐士看破红尘,隐居于山林是只是形式上的“ 隐”而已,反而是能在最冗烦的俗世中排除嘈杂的干扰,保持精神上的纯净,这才是真正达到物我两忘的心境。

吴门文人出仕不多,除了沈周等部分因自身志趣放弃仕途以外,有很多人却是久考不中,如文徵明考了十次,祝允明考了七次,王宠考了八次,唐寅29岁时乡试得中“解元”,声名大振,谁料会试时却被科举案牵连入狱。

但是,有一个人的仕途却异常幸运——吴宽。

吴宽自幼勤奋好学,以文章及品行闻名于诸生之中。他本来对仕途无意,在周围人的劝阻下参加了科举,谁知在会试、廷试中均获第一,高中状元。

弘治十二年,唐寅受科场弊案牵连入狱,吴宽对同乡的唐寅心怀惜才之心,便致信同僚浙江布政司左参政欧信,恳请他照顾一二。

▲《吴宽致欧信》

自使斾到吴中,不得一书,闻敕书已先到,亦未审何时赴浙中,极是悬悬。兹有□今岁科场事,累及乡友唐寅,渠只是到程处,为坐主梁洗马求文送行,往来几次,有妒其名盛者,遂加毁谤。言官闻之,更不访察,连名疏内,後法司鞠问,亦知其情,参语已轻,因送礼部收查发落。......如渠到彼,切望与贵寮长杨、韩二方伯大人及诸寮友一说,念一京闱解元,平生清雅好学,别无过恶,流落穷途,非仗在上者垂眄,情实难堪。俟好音到日,或有出头之时,谅亦不忘厚恩也。冗中具此,不暇他及,惟冀心照不备。眷末吴宽再拜履菴大参大人亲契执事。八月十九日具。

作为前辈乡友的吴宽爱重唐寅的人才,写长信向同僚乞情,唯恐他境遇难堪。只可惜事情的最后,心高气傲的唐寅拒绝充当吏役,吴宽的一番好意也并没有派上用场。

仕途上的失利让唐寅丧失进取心,从此游荡江湖,埋没于诗画之间,终成一代名画家。政坛上少了一位官员,而艺坛多了一位大师,真不知道是幸还是不幸了。

吴门文人的形象,文献记载中太过冰冷,民间传说里又过于荒诞,一切都只是道听途说。而在他们的私人书札里,这些屏障通通被打破,鲜活立体的性格,仿佛伸手可触。毫不掩饰的真情实感,将那段历史直接投映在我们眼前。

他们既是潇洒不羁的文人才子,也是普普通通的凡间俗人。吟诗作画,交友应酬是他们的志趣,忙碌温饱,精打细算是他们的生活。如此矛盾的对立,却在他们身上奇异地融合。

即使沾染人间烟火,但是心中仍拥有一片艺术的世外桃源。或许这就是吴门文人特有的骄傲吧。

于凤至的后半生:没了张学良,我依然可以很好

1990年,于凤至在弥留那一刻说:“我死去之后埋在洛杉矶城外的山上,让我看看遥远的故乡……我的墓旁要再挖一个空墓穴,留给你的父亲。”

△

点击图片进入文章

崇祯即位的N种说法:是刀光剑影还是风平浪静?

历史上,关于崇祯帝上台前的政局,流言四起,议论纷纷,但多不靠谱。他的即位之路究竟是怎样的呢?

△

点击图片进入文章

△点击图片查看