它是当今一代名药,治愈了卡特总统,开创了重要的先河,却有着鲜为人知的艰辛往事!

当你气馁,想要放弃时,请想一想Keytruda。这个今天名震全球的重磅炸弹级新药曾经差点儿被"贱卖",而且不止一次!

如果有一天,有一部励志电影催人泪下,吸引人们走进电影院,它的名字可能就是Keytruda!

很少有新药研发项目能够像美国默克(默沙东,MSD)公司开发的抗癌新药Pembrolizumab那样吸引了全球关注的目光。Pembrolizumab,派姆单抗,简称派姆,商品名Keytruda,是一种人源化单克隆抗体,抑制关闭T细胞的PD-1,PD-1,programmed cell death protein 1,程序性死亡受体1,是一种重要的免疫抑制分子。2017年六月份在美国芝加哥举办的美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,默沙东展示了最新进展,500多个临床试验,其中300多个组合药物试验,正在紧锣密鼓地进行中,主角就是Keytruda。这个药物已被批准用于治疗十个适应症,而默沙东的目标远不止于此,一直致力于开发更多的适应症。

Roger Perlmutter博士

派姆,这个名字让我们想起了山姆大叔。山姆大叔是美国的昵称,我们不妨称默沙东的这个药物为派姆小哥。派姆小哥的巨大成功与一个人的传奇经历密不可分。他就是Roger Perlmutter博士,一位免疫学家。他在1999年时曾是默沙东公司研发(Merck Research Labs, MRL)一把手的候选接班人,MRL是世界闻名的顶级新药研发组织。十七年前,即2000年,他被来自麻省理工学院怀特海德研究所(Whitehead Institute)年仅42岁的Peter Kim教授所取代。

Perlmutter博士离开了默沙东,离开了东海岸,来到了美国西海岸,加盟生物技术公司安进公司(Amgen)。世事难料,造化弄人,十三年后,2013年,Perlmutter博士又被请回到默沙东,重掌默沙东研究实验室的帅印。

派姆小哥的问世充满了偶然性,但也有必然性。它由荷兰小公司Organon的科学家们偶然发现,而他们最初的目标是寻找能刺激PD-1而抑制人体自身免疫反应的抗体。即使该项目意外发现了派姆小哥这一活性很高的PD-1抑制性抗体,研究团队依然不得不为进一步研发这个潜在的抗癌药物而不断向公司管理层要求经费。而Organon又先后经历了两次并购。2009年,当这个项目最终落入默沙东公司之手时,它被评估后给予的优先级很低,结果项目被中止,派姆小哥被放到了对外授权的名单上。据报道,一份协议书已经拟好,估值低的可怜,几乎可以忽略不计。就在派姆小哥被“贱卖”的最后一分钟,从公司的竞争对手百时美施贵宝(BMS)那里传来的临床研究好消息挽救了它!派姆小哥被从架子上取了下来,弹弹灰尘,重新评估。

竞争对手的胜利有时不但没有毁了你,反而挽救了你!

于是,一个超乎寻常快速的药物开发项目启动了。默沙东和美国食品药品监督管理局(FDA)紧密合作,在开发过程中完美地利用了FDA新推出的激励机制:突破性疗法资格。

那个时候,MSD与BMS之间在PD-1哨卡抑制剂项目方面的差距大约为4-5年,MSD望BMS后背而莫及。为了缩小差距,MSD决定在肺癌患者的招募上使用伴随诊断。这是一个大胆的想法,受到强烈的质疑,质疑不但来自投资人,而且也来自新加盟的管理高层。最终,这一方案被保留,直到2016年3月份还被华尔街日报批评,但后来的结果证明这一步棋是多么的关键,它让MSD弯道超车,超过了BMS。BMS的明星药物Opdivo由于选择患者时的要求过低,所以一线治疗肺癌的临床试验失利。而MSD通过集中于最有可能对药物响应的30%的病人而大获全胜。

药物研发常常被看作是一个简单的线性过程,从实验室到临床。现实往往要曲折迂回的多,期间有着比人们意识的到的更多的不确定性,需要更多运气的青睐。当然,运气只是一方面,成功最终取决于人,尤其是公司内部对项目坚持不懈的管理者和高层领导,他们愿意挺身而出去承担每一个困难的抉择,将个人的职业生涯都押注在这一个小小分子的成败之上。

一连串的事故造就了一个快乐的成功

回顾Keytruda的故事,我们要从这面蓝底白字的旗帜说起。这是Organon公司的司旗。每一天,Organon公司的研究人员都是看着旗帜走进大楼,开始科研探索的一天。这些研究人员中有一位年青人,他的名字叫Greg Carven。

Greg Carven 博士

二十世纪九十年代后期,Greg Carven是世界著名的麻省理工学院化学系的一名在读博士生,师从导师Lawrence J. Stern教授。他得到的第一个项目就是将参与免疫识别的一个细胞表面分子进行结晶,这个分子是Class II MHC (Major Histocompatibility Complexes,主要组织相容性复合物)分子HLA-DR1(Human Leucocyte Antigen–D Related,D相关人白细胞抗原)。高强度的研究工作进行了几年,突然有一天,当Greg看文献时,他惊呆了。斯洛文尼亚的一个实验室已经发表了文章报道了研究成果,他被人家给超越了。瞬间他迷失了方向,本来计划写一篇高规格的论文,答辩,拿学位,这下泡汤了。最终,他摆脱了不好的心情,决定将论文的重点放在使用特别的抗体作为完美的探针来检测HLA-DR1,使他能够检测分子构象上的细微差别。他的博士论文是“Insight into the Structure and Function of Empty Class II Major Histocompatibility Complexes”,即“探究空的Ⅱ类主要组织相容性复合物的结构和功能”。

毕业后,Carven开始了在美国麻州Waltham市的一家肿瘤学初创公司工作,但这家年轻的小公司运营不善,一败涂地。一年后,Carven又开始发简历,寻找新工作。他在剑桥找到了一家生物技术公司,公司的名字是Organon(欧加农)。Organon是总部设在荷兰Oss的一家荷兰制药企业,有两万多人,剑桥分部当时只有20人。欧加农主要涉及的领域包括:生殖医学、避孕、精神类、激素替代疗法和麻醉。主要产品包括Bridion(肌松药反转剂)、Esmirtazapine(镇静催眠)、肌肉松弛剂Remeron(罗库溴铵)、肌肉松弛剂Remeron SolTab(罗库溴铵)、Sugammadex(选择性肌松药结合剂)、Sustanon(睾丸酮替代药物)、Deca-Durabolin(贫血药物)、Pregnyl(人绒毛膜促性腺激素/HCG)、避孕药Implanon、避孕药NuvaRing、避孕药Marvelon、Desolett 以及其它一系列避孕产品。Organon本身是总部设在阿姆斯特丹的巨头、全球财富500强公司Akzo Nobel(阿克苏·诺贝尔公司)旗下的制药产品分支。阿克苏诺贝尔公司由许多具有悠久历史的公司组成,最早成立于1792年,创始人是瑞典著名的科学家阿科弗莱德.诺贝尔——诺贝尔奖金的创立者。1994年荷兰阿克苏公司和瑞典诺贝尔公司合并而成,公司主要有药品、涂料和化学3个部门,共有员工~8.6万人,阿克苏诺贝尔是全球财富500强公司,是世界领先的大型工业公司,也是世界最大的装饰漆公司之一,业务遍布欧美及世界各地。

David Nicholson 博士

Organon当时的研发由David Nicholson博士领导,他现在是美国艾尔建(Allergan)公司的研发主管。Nicholson博士介绍说,剑桥的那个团队代表了公司利用自己在抗体方面的特长来开发新药的努力,这些特长一直被用于靶点的验证。

当小伙子Carven加入该欧加农,他被分配的工作是集中精力培养作用于细胞表面蛋白质PD1的抗体,希望能够找到激动剂,活化受体从而关闭T细胞的分子,藉此来压制自身免疫疾病患者的过分活跃的响应。

Andrea van Elsas 博士

这个项目最开始是在Andrea van Elsas博士在荷兰Oss的实验室开始的。Andrea回忆道:Organon的PD-1抗体项目,作为我们致力于建设抗体组合的一部分,构思于2003年,这个组合是为了支持Organon的核心目标,包括自身免疫疾病(关节炎和其它疾病),但不是肿瘤。

抗体组合项目开始于荷兰。那时,2005年中,Andrea的研究组正准备迁到美国波士顿。这个PD1项目最终没有给出任何好的激动剂,却给出了非常棒的拮抗剂。当Carven和团队意识到他们已经发现了大有希望的PD1拮抗剂时,他们不确定用它来做什么。当时全球对于免疫肿瘤学有很多的怀疑,当然也有坚强的支持者,包括富有传奇色彩的著名的研究者Jim Allison博士。他是一位免疫学家,强烈相信靶向诸如CTLA4等靶点的免疫分子。CTLA4是ipilimumab(Yervoy)的靶点,这个药物最初由Medarex公司开发,最终于2011年获批用于治疗难治黑素瘤。Medarex公司后来被BMS收购。虽然响应率相当低,观察到的响应率通常是出乎寻常的持久。

Organon团队为PD1抗体考虑了各种各样的潜在用途,包括作为抗病毒剂、疫苗增强剂。最终,团队汇总想法,决定围绕着肿瘤适应症。他们说服了Organon管理层继续推进这款有可能很容易转手的产品,Organon领导层对使用抗体作为抗癌药物感兴趣。正如Van Elsas博士(刚刚被任命为Aduro公司的CSO)指出:基于我在抗CTLA4方面的学术经历,即使在当时临床方面对癌症免疫疗法还高度充满争议,随着我们对管线在肿瘤学方面潜力的进一步肯定,我们有足够的理由去将精力聚集于肿瘤学。

一系列的收购

团队开始着手对这个项目中最有希望的资产,一个高活性、选择性抗体的人源化版本,准备一个验证包。这个分子就是后来的派姆单抗。当团队计划申报临床试验时,意料之外的事情发生了!Organon于2007年被先灵葆雅(Schering Plough)公司给收购了。据报道收购的目的是为了填补先灵葆雅临床2期管线中的空白。

两家公司中没有人足够考虑过临床前项目。如一位研究人员描述的,这个收购不可避免地导致了对所有汇总后的资产进行重新评估。报道称,在所有的肿瘤项目中,这个PD-1项目得到的评级很低,排名不是最后一个也差不多。因为肿瘤免疫学方面还没有一个成功的先例。无论如何,这个项目保留下来了其支持者,最突出的就是Van Elsas,并被允许继续开展以证明其价值给持怀疑态度但可以被说服的先灵葆雅的高管们。随着鼓舞人心的积极结果开始出现,这个团队与先灵葆雅的肿瘤团队合作,重新启动IND申报工作。IND是开展临床试验所必须的。

就在团队开始发力之时,先灵葆雅公司本身于2009年被默沙东收购,理所当然的,又一轮的整合优化开始了。这一次,PD1项目没那么幸运,团队被告知停止研究工作。然而,他们坚持,使出浑身的解数,变着花样地推广推进他们的项目,作为肿瘤学项目、作为抗病毒项目、作为疫苗增强项目。然而,最终,管理层占据了上风,正式关闭了他们的工作。该分子被放置在转让名单上,一份条款被起草,希望对此感兴趣的买家购得该分子的权利,据说要价几乎可以忽略。派姆小哥又一次濒临被“贱卖”的命运。

然而,到2010年中期,一切都发生了变化。首先,BMS在《新英格兰医学杂志》(NEJM)上报道了一项ipilumimab(Yervoy)治疗难治性转移性黑色素瘤的成功的III期临床研究,该药物靶向与PD1不同但相关的T细胞抑制剂分子CTLA4,预示了所谓的“检查点抑制剂”方法的潜在功效。其次,一些消息传来,BMS也是通过最近收购Medarex而获得的Nivolumab(简称nivo,商品名:Opdivo)是一个针对PD1的早期分子,显现一些希望的迹象。

一改原地站立不前的状态,默沙东在2010年紧急重新启动派姆单抗的IND申请工作,目标是在年底前提交,最终在12月份完成。第一项研究的患者招募活动开始于2011年初。Eric Rubin博士当时是默沙东临床肿瘤学的负责人, 最终成为PD1项目的临床主管。他曾在哈佛大学医学院Dana-Farber癌症研究所师从Thomas Lynch博士接受肿瘤学培训,Lynch博士现在领导BMS的研发部门。

派姆的开发与默沙东历史上的任何一个项目都不同。团队意识到他们比BMS晚了好几年。他们计算出BMS一定在2006年提交了nivo的IND申请。但默沙东公司不轻言放弃,他们有一个大胆的计划,并从非常好的时机中获益。

“如果临床试验被关闭,我无法入睡!”

派姆小哥临床1期项目像其它任何一个项目一样开始。首例人体试验就是简单的剂量爬坡,主要目的是了解新药在一系列晚期癌症患者中的安全性和耐受性,同时也以初步检查疗效,这都是临床1期研究最典型的常见的模式。当早期的结果表明一些试验前已经被猜测适合PD1机制的黑色素瘤患者似乎对药物有响应时,默沙东立即扩充了一个完全集中于晚期黑色素瘤患者的研究队列。

黑色素瘤队列的结果令人震惊。据该晚期黑素瘤临床试验的主要研究者、加利福尼亚大学洛杉矶分校的Antoni Ribas博士回忆。

Antoni Ribas博士

在我们招募的前7名患者中,6名患者有客观响应。我意识到很有可能是运气,这种高响应率不会永远持续下去,但同时也意识到Keytruda与迄今为止我们试验过的所有其它癌症免疫治疗药物不同,所有其它这些疗法的响应率都在10-15%范围内。

Ribas博士把扫描前后的资料发送到默沙东负责临床研究的小组,敦促他们尽快汇报给上级管理层。他担心默沙东公司在认识到这些结果有多重要方面不够迅速。

参与该计划的默沙东科学家们说他们几乎不需要从Ribas那里得到任何的刺激,他们非常了解该药物的潜在的临床应用以及缩小与竞争对手差距的商业需求。

Ribas博士强调,他的主要关切是按照设计该研究只有很少的额外的病人参加,如果该试验被关闭,他无法入睡,他会有适合的患者可以像其他入组的患者一样对药物响应,但却没有机会。他的恳求显然与默沙东实施的战略相吻合。正如Ribas博士指出的那样,这项研究“最终扩大为包括655名患有转移性黑色素瘤的患者和相似数量的肺癌患者而成为肿瘤学中曾经做过的最大的临床1期试验。”(注:这个非凡的临床1期研究最近总结被Eric Rubin博士及其同事在《肿瘤学年鉴》(Annals of Oncology)中发表)

默沙东聚焦黑色素瘤的决定似乎反映了其在科学和商业方面的考虑。黑素瘤已经表现出对BMS的ipilumimab(Yervoy)的反应,这个是针对CTLA4,一种与PD1不同但相关的T细胞开关,所以默沙东团队有理由相信pembro也可以在这种癌症中起作用。商业方面,默沙东非常关心他们落后BMS的nivo有多远,他们于2010年提交原始IND之时就坚信快速上市最大的机会是主攻难治性黑素瘤患者,尤其是如果可以证明该药物对接受所有已知药物(包括ipilumimab)治疗但都失败的患者有效的话,它可能能够以单臂试验进行开发,而无需对照组。虽然通常药物需要显示出优于安慰剂或护理标准,但现在的情况是已接受所有现有方案但失败的患者没有可行的替代方案,在这样的人群中表现出令人信服的效果的新药可能会得到FDA迅速的批准。

监管上的突破和激励机制

默沙东还有另外一张王牌。领导默沙东药物安全评估部门的副总裁Joseph DeGeorge博士曾在FDA工作13年,2012年他参加在日本举行的安全性研究国际会议时,通过FDA的前同事们在第一时间得知他们将要制定和实施一个被称为突破性疗法资格( Breakthrough Therapy Designation,BTD)的新激励机制,旨在加速满足未满足的临床需求的新药批准。虽然BTD没有对接受该类别的分子规定任何具体的进度加速,但从根本上改变了FDA与开发药物的公司之间的关系。公司与FDA开会讨论的机会增多,最重要的是,FDA与公司之间建立更紧密的合作伙伴关系,在不改变具体的批准标准的前提之下确定最有效的开发、获批途径。

基于默沙东公司在晚期黑色素瘤方面取得了有希望的早期成果,2013年1月份,默沙东收到了FDA授予派姆的BTD资格。这一好消息并没有被立即宣传,因为不想提醒竞争对手也使用这种新的监管机制。

许多默沙东科学家表示,BTD资格的一个主要收益在于支持对默沙东公司历史上保守和线性的药物开发心态的改变,肯定默沙东公司的新途径,该新途径涉及更多的风险但具有更大的灵活性,而且被监管者认可代表着公司朝着正确的方向发展。

随着黑素瘤临床研究工作的推进,默沙东公司团队考虑其PD1药物在非小细胞肺癌(NSCLC)中的潜在益处,并在1期临床试验中加入队列来探索这种可能性,特别是使用派姆作为二线治疗。

Martin Huber 博士

默沙东公司的扩大计划给公司带来了很大的挑战。当时,默沙东公司几乎不是一个肿瘤学方面的强手,它的临床开发组织没有足够的人手来满足日益增长的需求。这个令人激动兴奋的项目促使一些人挺身而出。例如,肺癌研究本将由经验丰富的老将Martin Huber博士领导,他在十多年前就领导了肺癌肿瘤学研究项目,曾在默沙东凭借出色的工作一路升迁,做到药物警戒总监的职位。作为药物警戒总监的他参加了临床开发化合物审查委员会,迅速认识到PD1药物的前景和他参与的必要。他脱离了他的管理角色,进入了竞技场,亲自领导派姆非小细胞肺癌临床研究项目。

被生物标志物拯救

当默沙东公司开始启动肺癌项目时,他们觉得自己落后BMS好几年,他们获得快速批准的机会只能是在二线治疗中展示出异常高的响应率。如何实现这一目标是一大挑战,他们决定求助于生物标志物(biomarker)——可用于分割患者人群以确定最可能或最不可能应答的人,或获得一种新药是否有效的早期迹象。

在这种情况下,默沙东团队转向称为PDL1的分子,它在许多细胞的表面上表达,包括一些肿瘤细胞,并且是PD1的天然配体。默沙东团队希望通过选择具有高水平PDL1的肿瘤患者达到提高疗效的目标。这是基于经验观察,包括nivo研究人员报告的观察结果,以及如果肿瘤不表达PDL1,PD1途径的上调可能性不大的考虑。PDL1表达可预测PD1药物疗效的依据尚不清楚,这两者的关系到目前为止还不清楚,是行业密集讨论的主题。

利用生物标志物进行临床开发的决定往往是令人担忧,当商业、科学和伦理等方面结合在一起时尤其如此。

一般来说,商业团队往往不喜欢生物标志物,尽可能地避免它们。他们宁愿针对整个人群而不是亚群体,也认识到要求患者在使用药物之前进行测试的不便。其它方面都一样的情况下,医生宁愿立即开药,而不用开单让病人去检查,等待测试结果,再解释测试结果。

但对药物反应良好的群体的确定可以帮助临床试验产生更令人印象深刻的好结果,并且需要更少的患者来证明药物是有效的。在这种情况下,默沙东公司团队认为他们在肺癌方面已经落后于BMS,他们唯一的出路就是使用有效的生物标志物来鉴定对药物响应的亚组患者,获得积极的结果打动FDA,让他们希望药物可以尽快到达需要这些药物的患者的病榻边。

科学上,团队面对的挑战是生物标志物很少是完美的,PDL1生物标志物测定可能比大多数情况更复杂。默沙东团队认为它已经开发了一种可以支持临床研究的可靠的检测方法, 将之加入到了扩大的1期研究的一个组中。

Alise Reicin博士

伦理方面的挑战在于:通过要求使用伴随诊断或生物标志物时,测试结果为阴性的患者通常不能接受该药物。如果生物标志物作用正常,这是有道理的,但如果作用不正常,这意味着可能有效地受益的患者被排除在外。负责监督早期派姆项目的高管Alise Reicin博士回忆说:“晚期肺癌患者没有选择,所以即使患者因为肿瘤没有表达高水平的PDL1而只有7-8%的机会回应,医生们仍然想要尝试这种药物。” Reicin博士现为EMD Sorono的高级副总裁兼全球临床研发主管。

就在默沙东团队进行内部辩论的时候,公司发生了重大的人事变动。Roger Perlmutter博士将Peter Kim博士取代,成为默沙东研究实验室的负责人。许多Perlmutter的前Amgen同事很快加入了他。新管理层的第一个任务就是审查派姆开发计划。据一些科学家介绍,新的领导团队非常担心采用的生物标志物方法。有人猜测,也许新的领导团队被之前在安进工作时的生物标志物相关的挑战性经历所灼伤,那段经历发生在安进开发和商业化Vectibix的过程中。一朝被蛇咬,十年怕井绳。

但是许多人相信,使用PDL1测试的主要担忧是基于科学。Perlmutter博士自己解释了他的担忧。“早期研究中的决定是基于科学,而非商业考虑。” 从一开始他就接受肺癌项目中使用生物标记物的想法,但希望确保它如期望那样起作用。

据Perlmutter博士解释,PDL1是PD1的天然配体,但其生物学并不简单。阻断PD1的药物在具有高水平PDL1的肿瘤中可能特别有效,因为PDL1本身可能是局部炎症的替代标志物,它在炎性细胞因子干扰素γ的存在下被上调。

在经过相当多的回顾和频繁的痛苦的辩论之后,Perlmutter博士和同事们支持继续在非小细胞肺癌二线项目中使用生物标志物(第一批研究在Perlmutter博士于2013年4月加入默沙东的时候已经开始了),以及在另一个评估派姆作为非小细胞肺癌一线治疗的极其重要的研究中。

即使在这一决定之后,整个行业还不清楚这是否是正确的选择。例如,BMS已经选择开发其PD1抑制剂用于没有生物标志物的肺癌患者,这一决定直至2016年3月仍被认为是给出了更好的结果。从《华尔街日报》中可以看出这一点:“BMS已经在竞争中通过抵制精准医学的趋势而领先,将上市一类新的癌症药物。” 作者继续评论说:“BMS一定程度上通过坚持使用传统的面对大规模市场的手段而胜出MSD。”

然而,这些结果是针对二线治疗。当2016年pembro和nivo一线治疗非小细胞肺癌的结果被报道时,行业被震惊了!MSD的研究给出了高度积极的结果,而使用生物标志物但选择的阈值非常低的BMS的研究失败了,这些结果惊呆了许多观察家,佐证了默沙东的做法。

默沙东团队还使用PDL1水平来对下一个目标进行优先排序。排在前四的是头颈癌、膀胱癌、三阴性乳腺癌和胃癌,对它们的初步研究给出了有希望的结果,推动了对这些适应症专门的研究(尽管七月份公布的晚期头颈癌的3期临床试验的结果是负面的)。随后,基于PDL1水平的测定,评估派姆对其它多个晚期肿瘤的作用的更广泛的研究很快开展。

没有界线,一个也不能少!

虽然派姆小哥临床开发计划是在Kim博士的领导之下开始的,但Perlmutter博士对该项目的关键影响就是将其视为一项特殊资产,并将默沙东几乎所有的工作都转向了这一项目。据Perlmutter博士介绍,“我告诉MRL中的每一位同事:停止现在正在做的工作,我们必须全力做这个项目。”

默沙东各部门收到了这一指令。公司里关于Permultter博士重视派姆项目的故事比比皆是。据一位科学家说,Perlmutter博士说:“我不想在五年后醒来时后悔我没有在这个药物上再砸10亿美元。” Reicin博士回忆说,他给Perlmutter博士展示派姆潜在的临床研究优先列表,询问基于资源应该在哪里画界线时,Perlmutter博士回答说, “没有界线,全部做。”

谈到这一点时,Perlmutter博士说,鉴于黑色素瘤的结果,你“不需要是天才”来弄清楚“这里有特别之处”并认识到派姆有巨大的希望。

但是,Perlmutter博士的独特之处就是把这个逻辑向前推进了一步。当他从项目的细节中跳出而考虑大局时,他认识到派姆不仅仅是默沙东研发管线中有前途的产品,它比管线中其它所有产品加起来都更有价值。他为派姆项目提供了充足的资源,推后了大多数的其它项目,充分反映了这种信念。“当你意识到这样的潜力的时候,你需要赌上你的职业生涯。”

好运到来!

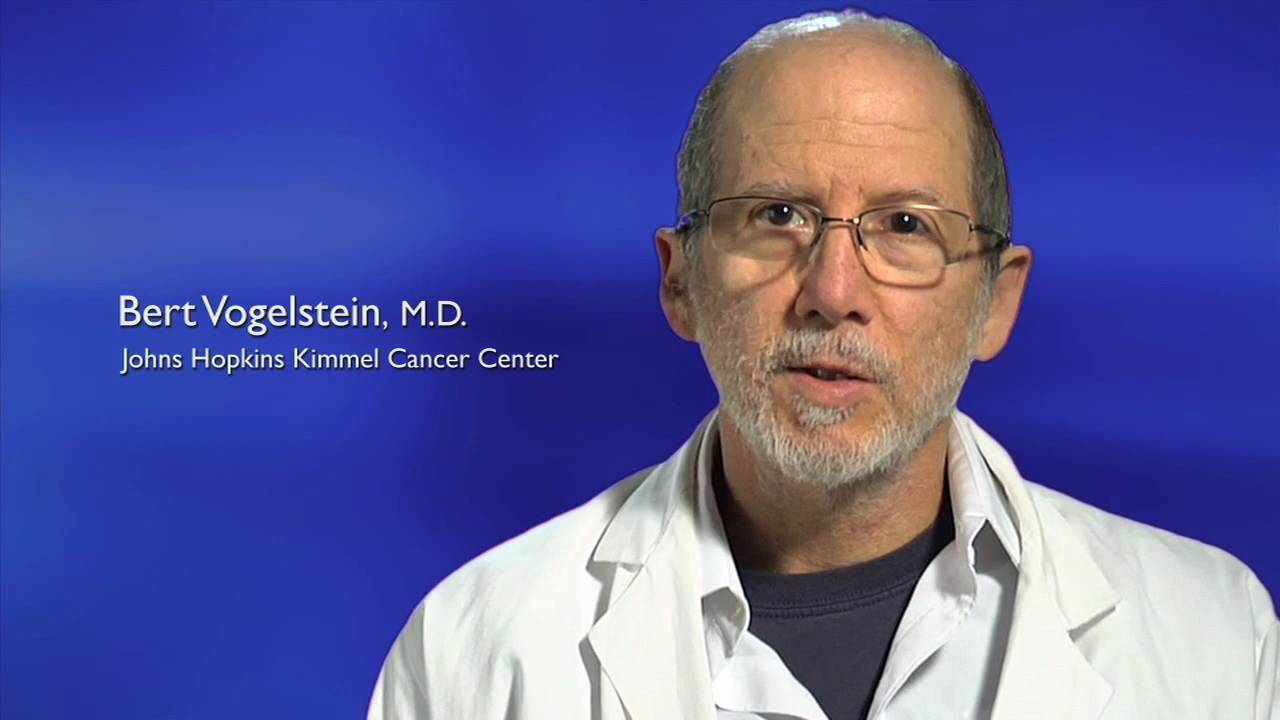

Bert Vogelstein 博士

巴斯德的名言“机遇偏爱有准备的人”举世闻名。默沙东就是这样的有准备的幸运者。派姆项目主管接到传奇人物约翰斯·霍普金斯大学癌症研究员Bert Vogelstein博士的电话,Vogelstein博士说:“我们需要谈谈。”

Vogelstein博士在约翰斯·霍普金斯大学癌症研究中心的一名同事Suzanne Topalian博士刚刚完成了BMS的PD1抑制剂nivo的临床研究,被一些观察到的结果所震撼。首先,黑素瘤和非小细胞肺癌患者似乎比其它肿瘤类型患者响应的更好。其次,尽管很少有结直肠癌患者响应,但是观察到的一个患者的响应异常持久。Vogelstein博士解释说,他和他的专注基因的同事们立刻就有一个想法:黑素瘤和非小细胞肺癌通常比其它癌症有更多的突变,具有高“突变负担”的癌症更可能具有可识别的、T细胞能够应答的新型抗原,称为“突变相关的新抗原”,MANA。

Vogelstein博士和他的遗传学家同事们建议,也许结直肠癌患者携带与错配修复(mismatch repair)缺陷相关的相对罕见的形式,导致类似的高突变负担。Vogelstein博士预测,如果结直肠癌患者对PD1药物有响应,他肯定具有不匹配修复的分子标记,一个称为“MSI-High”的检测结果。果然,患者被测试发现具有这个生物标记物。

Vogelstein和同事们迅速写了一篇短文投给了一家声誉卓著的医学杂志,其中阐述了他们的理论。但是审稿人认为这只是一种没有被实证的猜想而拒稿。失望的Vogelstein博士拿起电话,向默沙东建议一项合作研究,约翰斯·霍普金斯大学将会开展研究和承担研究费用,默沙东需要做的就是提供药物,那时派姆尚未获批任何适应症。默沙东同意了,正如Gina Kolata在女士最近的一篇《纽约时报》文章中雄辩地描述的那样,结果证实了研究人员的假设,最终在2017年5月23日带来了前所未有的具有划时代意义的FDA批准,FDA批准基于高MSI在广泛的癌症类型中使用派姆单抗。这是FDA批准的第一个不区分肿瘤组织/位置的抗癌药物。

Keytruda启示录

药物发现与商业化之间的巨大距离。事先知道哪些药物发现项目将会成功是相当的困难。当派姆项目启动时,开始是寻找自身免疫药物,寻找PD1激动剂。即使当高效PD1拮抗剂被发现并鉴定为有希望的肿瘤药物时,其潜力并未被认识到,当先灵葆雅收购欧加农时没有,默沙东收购了先灵葆雅时也没有。这已有先例,也不足为奇。例如,当Millennium在1999年收购Leukosite时,主要是为了alemtuzumab(Campath)。当时两家公司没有人预见到Millennium也获得了未来的重磅炸弹硼替佐米(Velcade)。

历史随时间线性化。经常迂回曲折的药物开发历史不可避免地会随着时间的推移而变得更加光滑和更线性化。幸运的调整,甚至幸运的失误,会被宣传为有意而为之,远超实际情况。一线研究人员讲述的故事通常比高级管理人员的版本要骨感的多。

人才宝贵。药物从来不会自身发现也不会自身开发。派姆小哥的最终成功毫无疑问地归功于一批的坚持者,他们相信分子的可能性并努力使其实现潜力。每一个参与派姆项目的人被访问时似乎都突出了几个无名英雄,经常提到不同的名字。

时势造英雄。令人感到特别震撼的是Roger Perlmutter博士在这个新药研发故事中的作用,并不是因为他参与了分子的发现或早期开发,而是因为他决定将自己的职业生涯和默沙东公司的企业命运都押注在这个项目上。每一个人,包括支持者和批评者,都谈到了这个决定的突出影响。也许任何新领导人看到早期引人注目的数据时也会做出类似的决定。与之相反,也许这个计划的成功直接归功于他本质上的良好判断力和本能的勇气,这是他在职业生涯中任何阶段都可能做的决定。或者,也许反映了几十年的药物开发经验,他有本能在他看到时就认识到真正特别的东西。或者,当处于职业生涯中最后(也是最令人垂涎)的角色时,他更有可能赌注自己的职业生涯,并意识到您成名的时间不多了。也许在这种情况下,一个人更有可能下一个大的赌注,而且更有可能优先考虑一个白热的当下项目,而不是将你的时间和资源投入到处于发现阶段的研究项目中,这不太可能在你任职期间结出果实,如果有的话。

与监管机构的关系很关键。参与早期派姆临床项目的默沙东研究人员受到与监管机构密切合作的积极影响,而不是更为典型的对抗的关系。正如DeGeorge博士所说,“监管机构真的希望患者快速获得重要的新药物,” 这是派姆团队许多成员共同的感觉。正如研究人员所描述的那样,FDA没有放宽其标准,但是全力帮助开发团队了解该机构要求什么,哪些方法可能最有助于他们达到目标。可惜大多数药物开发没有这种协同作用。同样遗憾的是大多数药物不具备如此大的影响。(有些评论家担心这种联合药物开发模式可能不符合患者的最佳利益。FDA肿瘤学部门主管在2016年《新英格兰医学杂志》评论中慎重讨论了这个问题。)

重在灵活。派姆的快速上市而惠及患者的路径体现了默沙东公司开发这款药物的承诺,许多团队成员觉得当时的所作所为非常不像默沙东,当时的做法预示着行业中越来越普遍的趋势,正如FDA肿瘤学主管在《新英格兰医学杂志》文章中评述的, “癌症药物开发的三个不同的相继阶段已经变得越来越模糊。” 前默沙东高管Reicin博士引用的一个例子:进入晚期黑素瘤的验证性3期研究时,该团队不确定准确剂量(2mg / kg对10mg / kg,每3周一次)或试验方案(10mg / kg每2周或每3周),因为早期研究中的相关数据尚未被获得。与其按照传统的做法在两个3期临床试验中都测试三种可能性,默沙东获得了FDA的批准,在一项3期研究中测试了两种剂量,在第二个3期试验中测试了两种试验方案。然后检查汇总的数据来做出最终的确定,数据也证明了两个剂量和两个方案都给出同样的结果。如果没有意愿设计这种试验,如果没有FDA愿意考虑这些设计,那么这个临床试验毫无疑问将花费更长时间,涉及更多的病人。

故事未完待续。PD1拮抗剂和免疫学的故事刚刚开始,没有人知道未来将如何发展。PDL1作为生物标志物的作用仍然是讨论的主题。默沙东研究人员倾向于将其在二线和一线非小细胞肺癌中的高反应率归功于这种生物标志物的使用,但至少一些来自BMS的数据表明通过不同测定法测量的相同生物标志物的决定作用较低。Vogelstein博士同意Perlmutter博士的最初看法,认为PD1的故事讲述的不仅仅是PDL1的水平,而是“有关整个过程尚有未被发现的东西。” 最近报道的派姆单抗治疗晚期头颈癌患者时意料之外的失败说明了不确定性依然存在。

转化医学的影响。最终,大多数学术界和工业界癌症研究人员的目标是将他们的洞察力转化为对患者的影响。Vogelstein博士分享了一个令人震撼的例子。患有林奇综合征(遗传性DNA修复障碍导致高突变率,常常是胃肠道肿瘤)的研究生在20多岁时患有结直肠癌症,到30岁时癌症转移。可用的疗法不再有效,按计划他在星期五时被实施临终关怀。然而,星期三,这位研究生的肿瘤经测试确认为MSI-high阳性,这意味着他适用派姆单抗。果然,这位研究生对这种药物做出了非常好的反应,在过去的四年中,他已经结婚,并重新开始了新生活。这样的故事突出了生物医学创新的变革性潜力。

以铜为镜,可以正衣冠

以史为镜,可以知兴替

以人为镜,可以明得失

以药为镜,可以助研发!

药时代本着推荐、分享有价值的信息的宗旨,对这篇深度长文进行编译。因水平有限,不当、错误之处难免,我们对译文的质量负全部的责任,热烈欢迎朋友、老师们的批评指正!

参考资料及重要声明:

The Startling History Behind Merck's New Cancer Blockbuster(作者:David Shaywitz,发表时间:2017年7月26日)

图片来源:原文、机构官网、Google,等。

所有版权归拥有者!

药时代编译,旨在分享有价值的信息,仅供个人学习参考。欢迎阅读原文,对译文批评指正!衷心感谢!

致谢!

衷心感谢Dr. Ethan Xu、谢雨礼博士、紫薯博士审阅本文并提出宝贵的意见和修改建议!

—— 欢迎阅读近3个月内10,000+文章!——

欢迎联系我们![email protected]