2017年6月2日上午,《中国传统文化价值当代认知状况调查(2016)》(简称调查)在第五届文化创新国际论坛正式发布。调查由北京师范大学于丹教授领衔的 “中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展”课题组(简称课题组)实施。2017年1月-2月,课题组对北上广深15周岁以上居民,以入户调查方式获取了3024个有效样本,就国人对传统文化价值认知的基本情况进行了详细摸底。

调查实际涉及94个传统文化价值理念,发布现场选取其中具时代价值和现实意义的35个进行数据展示。北师大文化创新与传播研究院院长于丹教授对35个价值理念从概念认知度(对传统文化价值理念的了解程度)和内涵认同度(对传统文化价值涵义的认同程度)两个层面进行了数据解读。

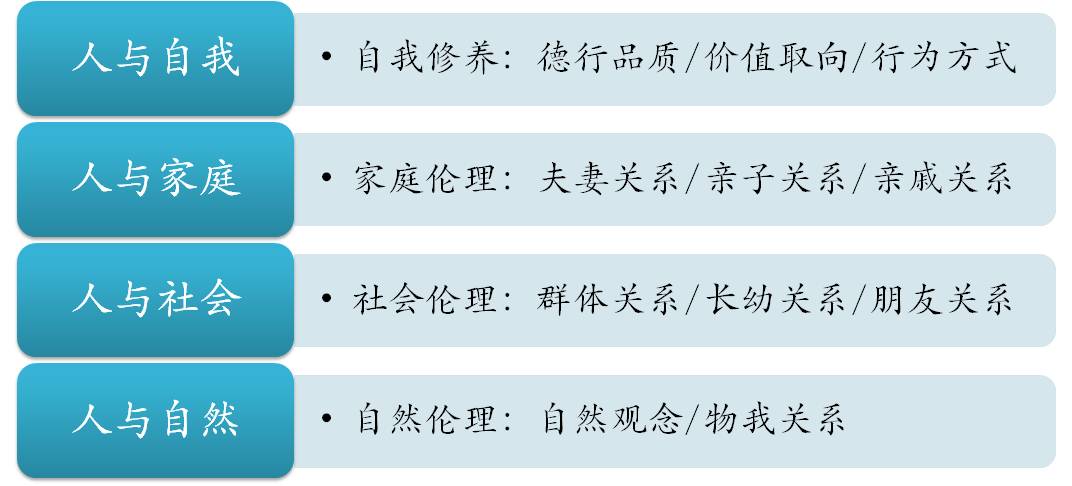

调查内容依照当下国人熟悉的方式进行划分方式,分为“人与自我”、“人与家庭”、“人与社会”、“人与自然”四个维度,讨论这些在古代中国形成价值默契的传统价值观,在今天社会中被认知、接纳、置疑的程度,以及在多大程度上影响和构造着今天的文化价值默契。

“人与自我”传统文化价值认知状况

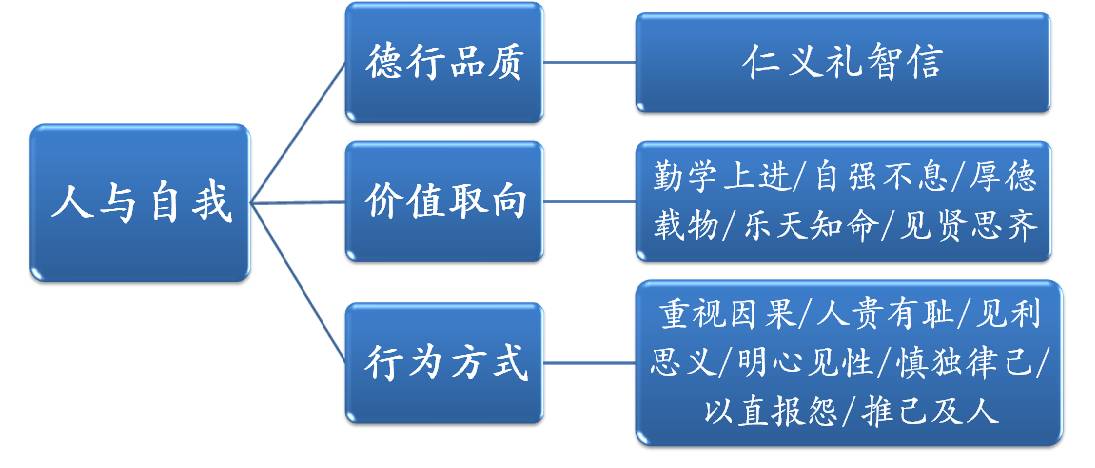

“人与自我”指中国人的自身道德修养,涉及17个价值理念。

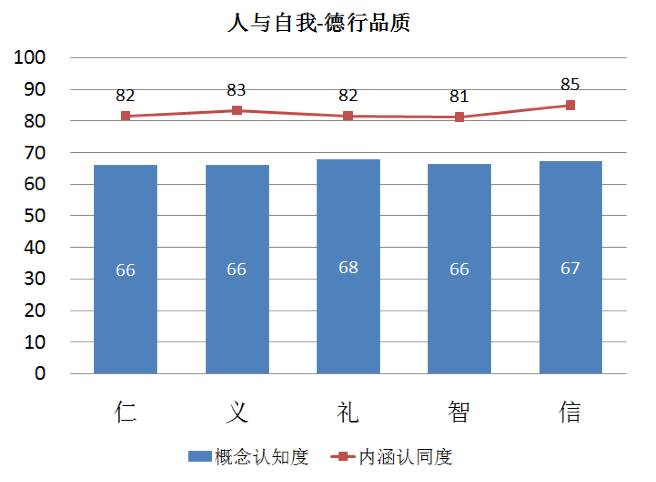

于丹教授介绍说,“人与自我”的第一层面是中国几千年来最稳定的核心价值——“仁义礼智信”。数据显示,当代中国人对这五种基本的德行品质认知度一般(66-68分之间),但是认同度非常高(81-85分)。

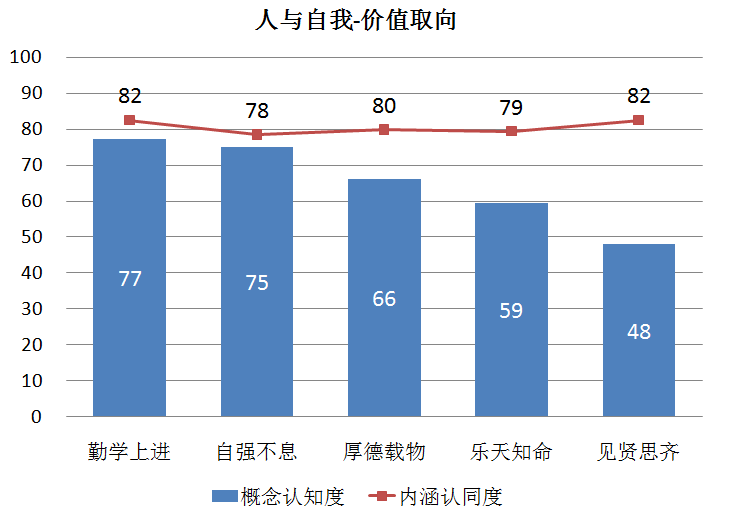

“人与自我”的第二层面是价值取向。其中,“见贤思齐”的概念认知度最低 ,但是内涵认同度最高(82分)。于丹教授分析,“古代中国人推崇的 ‘三人行必有我师焉’、‘见贤思齐焉,见不贤而内自省也’,从认知程度上看,这可贵的价值取向是今天普及传统文化的薄弱点之一。但是从内涵认同度来看,当代中国人仍然觉得见贤思齐是非常有意义的,认同这是当下中国人需要修为的一种重要品质。‘见贤思齐’认知度和认同感之间的反差,恰恰是我们文化传承普及者要做的工作重点。”

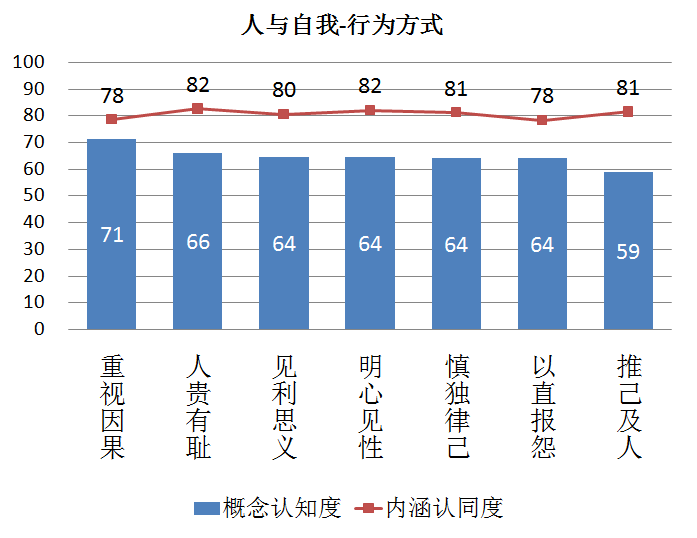

“人与自我”的第三层面是行为方式。七个价值理念中,“推己及人”概念认知程度最低(59分),但内涵认同度较高(81分)。对此,于丹教授分析认为:“推己及人就是己所不欲勿施于人,属于‘忠恕之道’的‘恕’。虽然当代中国人对这个概念知之甚少,但却普遍认同将心比心、人心换人心的换位思考方式。”

“我们始料不及的是,大家对‘重视因果’这个概念认知程度最高,但是内涵认同度是最低的。也就是说,大家都听说过因缘果报,可是由于今天科学意识的发达,很多人会失之武断地认为因果就是迷信,不太相信自己行动的起因才是自己果报的源头。”于丹继续说,“《周易》讲,‘夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。’天地的道德、四时的节序、日月的光明,当代人都是认可的;但说到与鬼神合吉凶,今天很多人持批判态度。”

“人与家庭”传统文化价值认知状况

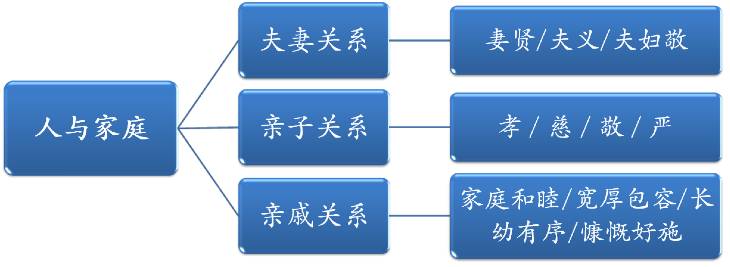

“人与家庭”特指中国人的伦理价值化育,包含亲子、夫妻、亲戚三种主要家庭关系领域。在中国古代,家教门风是化育伦理关系的主要渠道和方式。

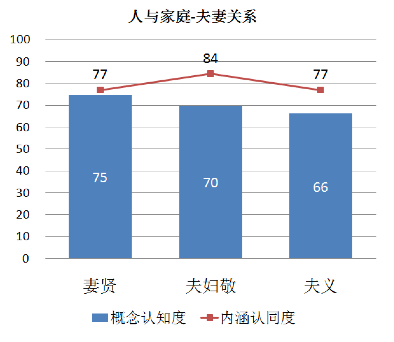

夫妇敬是中国传统夫妻关系的重要共识,今天也是认同度最高的理念。传统价值中,“妻贤”与“夫义”是一对伦理关系,但是今天社会对“妻贤”的认知度要远远高于“夫义”。“也就是说,今天大家都认可夫妇间的互敬互爱,但是对夫妻地位的态度变化很大。随着女性经济独立和地位提升,单纯‘妻贤’这个概念已经很难评价中国妻子了”,于丹教授说。

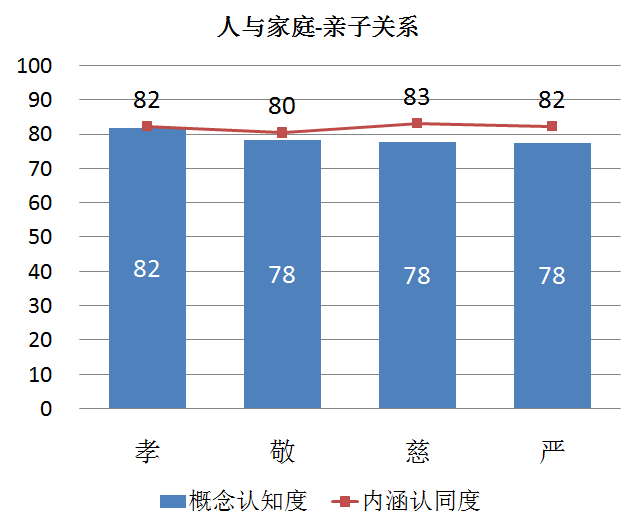

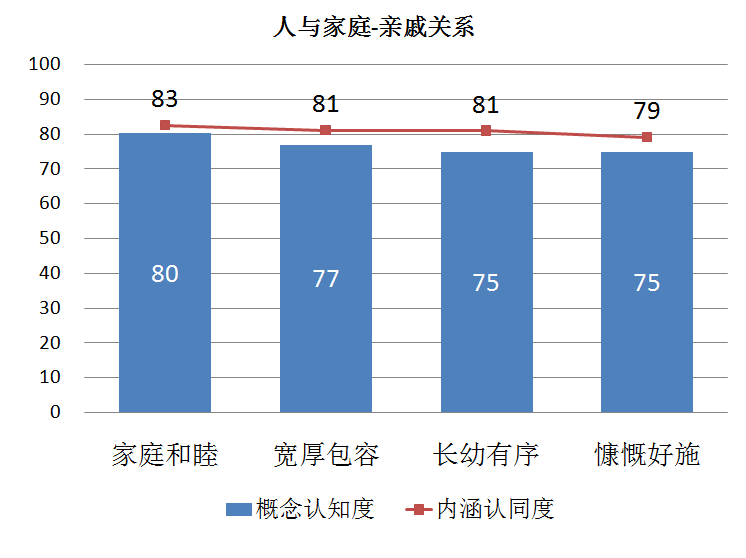

传统家庭伦理中的亲子关系和亲戚关系的认知度(75-82分)和认同度(79-83分)都很高,认知度和认同度之间差异不大。

“人与社会”传统文化价值认知状况

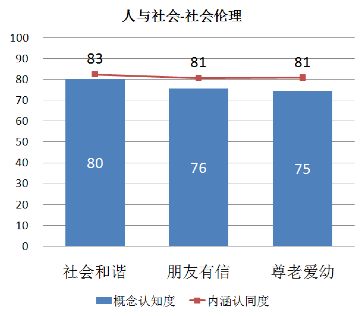

“人与社会”是中国人的伦理价值传承。古代中国人大都以血缘家族形式安顿于土地之上,生于斯,长于斯,并没有社会或者社区的概念。即便如此,个人与非亲缘关系的他人之间依然存在相互关系的行为准则,这些准则自然化合为古代中国人的伦理秩序。虽然今天中国社会结构迥异于传统宗族社会,但是寻求和谐的群体互动关系、朋友有信的平等交往关系、尊老爱幼的差序年龄关系,依然是中国社会的伦理关系要素。

数据显示,“人与社会”传统文化价值的认知度和认同度都比较高。其中,“社会和谐”概念认知度和内涵认同度均最高,都超过80分。

“人与自然”传统文化价值认知状况

“人与自然”代表中国人的人文精神化成。“中国人可以说都是自然主义者,人法地,地法天,天法道,道法自然。例如,‘天人合一’这个观念让整个中国文化大循环呈现为稳定状态。《道德经》有云,‘天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,侯王得一以为天下正。从天地万物到治国平天下,中国人认为,‘一’之后就稳定了。”于丹教授说。