当日晚间,央行官方微博发布消息称:

“有消息称’中国人民银行决定自2019年4月1日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点’。

此为不实消息。

”另外,央行也已就此事正式致函公安机关,请就此次编造发布虚假信息的行为依法进行查处。

宽松政策终结?

这几天,货币政策方向备受市场瞩目。业内有观点认为,

宽货币很可能已进入观察期。

甚至有专家在财新专栏撰文称,宽松政策宣告结束。

本应“周一见3300”的A股,也在本周连续两天调整。

一方面,近期召开的多场会议中,“货币政策”被频繁提及

央行货币政策委员会一季度例会中重提“把好货币供给总闸门”、强调保持战略定力和政策协调等新表述;

4月19日召开的中共中央政治局会议重提“结构性去杠杆”,

稳健的货币政策要松紧适度,

没有再提“六个稳”

22日,中央财经委员会第四次会议也指出,

货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

而一季度经济数据显示,GDP同比增长6.4%,信贷、社融及M2增速也普遍高于市场预期,这意味着未来一段时间经济下行压力有所缓解。

此外,近期通胀抬头也会成为掣肘货币政策放松的重要因素。

农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋23日表示,

猪价已经提前进入了上涨周期

,预判全年猪肉产量会下降,四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

对此,东方金诚首席宏观分析师王青认为,

货币政策下一步或将向偏紧方向收敛,二季度全面降准甚至降息的可能性基本排除。

“从具体的市场指标来看,短期内货币市场利率更多时候将略高于政策指导利率,十年期国债收益率下破3%的概率明显下降,货币宽松将按下“暂停键”,未来几个月社融、M2等总量金融数据进一步上升的空间也将有限。”

也有分析师持不同观点。

中信证券固定收益首席研究员明明认为,

政治局会议未提及“六稳”和“逆周期调节”,只是因为经济环境发生了改变,并不等于宽松政策转向。

“从政策面来看,宽货币并未结束,组合的调整才是重点,稳住短期流动性的同时平滑信用增速存在必要,特别是重提‘房住不炒’正是由于一季度融资过快增长导致一线城市房价存在上涨压力,所以稳货币+宽财政+紧信用将成为下一步政策组合。

”

企业贷款利率下行还将延续

除了货币政策表述外,“金融供给侧结构性改革”也在近期会议中被频繁提及。

在融资环境明显好转、经济下行压力缓解后,对于“深化供给侧结构性改革”的执行要求也将有所强化。

2月22日中央政治局集体学习时首次提出“金融供给侧结构性改革”,此前的表述是“深化”。两个月后,这一表述则变成了“加快”。

4月19日,中央政治局会议提出,要有效支持民营经济和中小企业发展,加快金融供给侧结构性改革,着力解决融资难、融资贵问题。

分析认为,

企业一般贷款利率下行趋势将会延续,票据融资利率还会保持低位运行状态。

下一步监管层在重点鼓励民营银行和社区银行发展,推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源的同时,还会加大定向降准、TMLF(定向中期借贷便利)以及再贷款、再贴现政策力度,结构性货币政策将继续对经济薄弱环节定向发力。

众所周知,美联储在货币政策目标实施过程中,为避免市场过度波动,往往通过官员讲话的形式进行预期管理,以此引导市场微观主体的行为向货币政策目标靠拢。

一、美联储预期管理在货币政策中的作用

在金融危机之前,预期管理并未成为美联储货币政策目标实施的重要手段,金融危机的爆发使得传统货币政策工具的边际效用逐渐递减,市场信心短时间内一时无法恢复,美联储逐渐开始通过定期召开FOMC议息会议、会议纪要公布、重要官员讲话等方式向公众传达经济中长期发展的预期、目标和手段等重要政策调整信号,为微观主体乃至全球经济体建立相对稳定和公开的市场预期,有效引导微观经济体的市场行为,以实现其货币政策最终目标。这种预期管理方式自2015年起被运用到了极致,以历次FOMC决议声明为例,每次会议前后美元指数乃至全球金融市场价格均宽幅震荡(如下图)。

根据2015年6月至今美联储历次FOMC决议要点及美元指数走势情况可以粗略感受到其“预期管理艺术”,并发现以下几点现象:

首先,美联储一年内10次FOMC会议虽然仅有一次真正宣布加息,其他均为维持利率不变,但美联储FOMC决议言辞对市场影响较大,多数情况下鹰派言辞将促使美元指数短期走高,鸽派言辞将促使美元指数短期走软。但2015年12月美联储会议宣布加息后美元指数短期反而走软,这可能与市场预期已实现投资者获利了结有关。

其次,美联储FOMC决议的偏鹰派言辞与偏鸽派言辞总是交替进行,以此稳定市场投资者的预期。此外,2016年4月以后无论是美联储FOMC决议还是主要官员讲话均偏鹰派居多,但美联储实际行动却一直偏鸽派,这恰恰说明其希望通过鹰派讲话来对冲暂不会加息的市场预期。

再次,真正影响市场预期的,只有FOMC决议声明及美联储主席耶伦讲话,其他官员即便是拥有投票权的委员,虽然讲话频率很高,但对市场的影响却是短暂的,这说明市场对权威的认可更高。

二、美联储预期管理的机制基础及经验

美联储之所以能够将预期管理作为货币政策实施的有效工具之一,与其在全球建立了核心的影响力和良好的公信力密不可分。

在过去长期的货币政策制定和实施中,美联储一贯尽可能保持公开透明,且尽力遵守较为严格的市场规律和政策准则,从而使市场对美联储建立了较高的公信力。

此外,美国经济数据统计机制健全、美联储宏观预测及研究能力卓越以及美联储在经济决策中的独立性与主导性较强等都为其进行预期管理打下了坚实的基础。

前瞻性指引(Forward Guidance)是美联储进行预期管理的核心手段。根据美联储官方网站介绍,前瞻性指引即中央银行就经济状况、未来经济展望及货币政策走向等向公众进行定期且频繁的传导及沟通机制。当中央银行公布未来货币政策走向的前瞻性指引后,微观经济体将以此作为自身消费及投资决策的依据,从而最终改善整体经济和金融条件。

美联储自21世纪初起开始在FOMC决议声明中使用前瞻性指引;2004年6月FOMC在决议声明中暗示即将实施紧缩货币政策;金融危机期间FOMC将联邦基金目标利率降为0,并通过前瞻性指引向公众暗示未来货币政策走向及资产购买计划等;2015年12月FOMC在决议声明中暗示未来加息时机将取决于“为实现就业最大化和2%通胀目标的预期经济状况”。

三、美联储预期管理艺术对我们的启示

近年来我国金融市场波动逐渐加大,从2013年“620钱荒事件”到2015年股票市场波动剧烈,再到今年初熔断机制引发的资本市场流动性枯竭等,无不说明了预期管理在我国金融监管上的重要性及改善空间。

通过建立健全我国金融市场体系的预期管理机制、注重货币政策实施前中后的公众传导机制、完善经济及金融数据指标的统计发布机制,逐渐提升我国货币政策体系的公信力,合理引导公众预期,最终促进货币政策目标的实现。

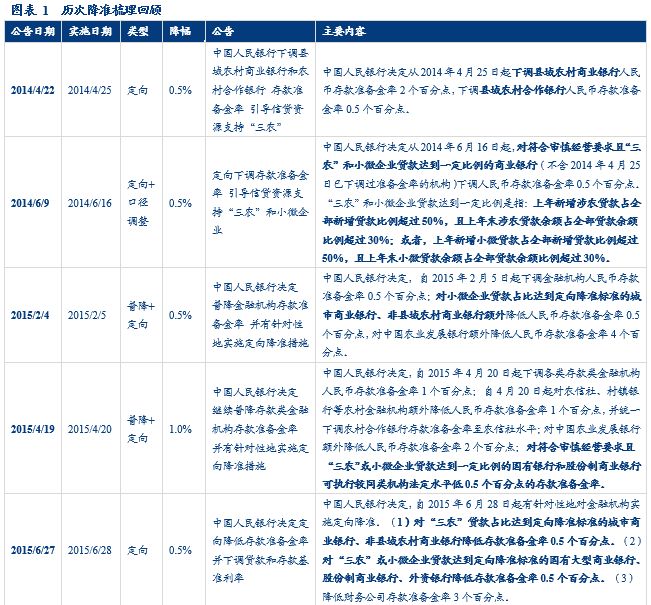

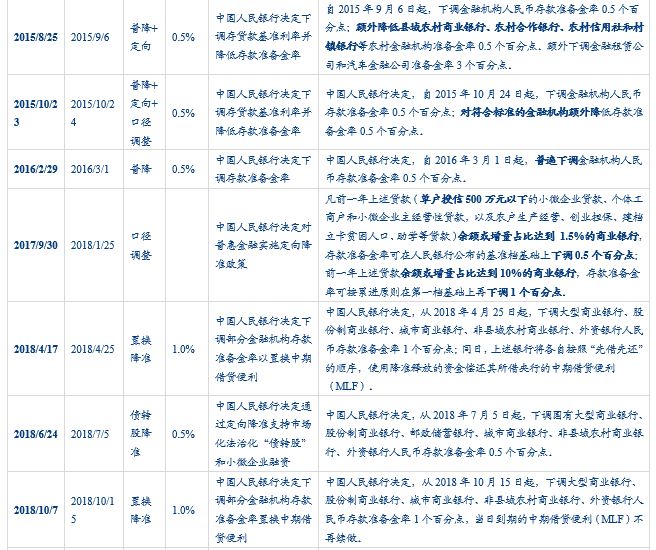

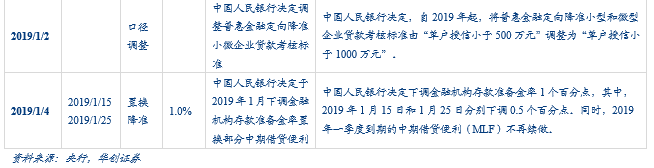

调节存款准备金率作为央行宏观调控的重要政策工具之一,源于存款准备金制度。央行官方对于存款准备金工具的定义是“央行存款准备金制度的初始作用是保证存款的支付和清算,之后才逐渐演变成为货币政策工具,中央银行通过调整存款准备金率,影响金融机构的信贷资金供应能力,从而间接调控货币供应量”。故央行官网将“存款准备金”列在“货币政策工具”之下,由货币政策司发布。在其中的“人民币存款准备金”栏目中,列示了自2004年4月,央行实行差别存款准备金率制度的决定之后,历次的存款准备金率调整状况、两次存款准备金考核方法变动和一次关于对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率的决定。其中,2014年以来,共列示了12次“降准”或“定向降准”(本年1月2日的口径调整和1月4日降准操作尚待列入)。

央行语境中的“定向降准”可能与市场一般理解上的“定向降准”存在差异,如2018年4月以来的央行语境下的四次“定向降准”,采用“降准+置换/债转股”的组合,在央行语境下是“定向降准”,但一般市场将其理解为“普遍降准”,故有必要对央行降准操作做出明确界定。

我们梳理了央行“货币政策工具”之下,“人民币存款准备金”栏目中列示2014年以来的12次降准,加上尚待列入的1月2日口径调整和1月4日降准,共计14次降准。

依据是否明确规定机构的范围和资金的使用范围,可将央行降准工具分为三类:

第一,普遍降准,指不区分机构,普遍降低基准法定存款准备金率的降准

,如2016年2月和2014年之前的大部分降准操作;

第二,定向降准,指依据普惠金融信贷考核标准,按照优惠于基准法定存款准备金率的优惠档法定存款准备金率,考核机构是否达标,从而定向释放达标机构准备金的降准

,故以上三个环节都可以成为央行定向精准工具,包括调整普惠金融信贷考核标准、额外调整优惠档法准率和每年的例行性考核;

第三,明确资金使用范围的降准,指不指定某类机构,但明确了资金的流向和使用范围的降准,主要是置换降准

,包括2018年4月以来的四次降准,每次降准中都明确了资金使用的范围是置换MLF,或投向债转股,或投向小微,但有基本覆盖率所有类型的机构。对于第三类,在央行语境下将其归为“定向降准”,但我们认为其与第二类的区别在于其并不是通过普惠金融定向降准考核机制来具体落实释放准备金,并且基本覆盖所有机构,具有普遍降准的性质,我们可以将其理解为具有“定向特点”的“普遍降准”。

故央行在历次降准操作中,可以单独使用三种工具或使用工具的组合,我们通过这种分类方法整理了2014年之后的历次降准情况如下:

需要特别说明的是,上表中并没有列入普惠金融的动态考核(2016年初和2017年初)。

二、“定向”政策的操作与其在“宽信用”传导中的影响

降准作为“逆周期调节”的重要工具,主要还是在于释放准备金,通过银行的资产扩张行为,派生信用,从而刺激总需求。而定向政策作为结构调控政策,在维持总量中性的取向下,引导银行向政策调控领域派生信用,从而起到结构调控的目的。不管是之前央行强调的“稳健中性”还是现在强调的“松紧适度”,央行始终否定“大水漫灌”的货币政策操作方式,更倾向于“精准滴灌”,故央行近年来多次操作定向降准,即使普降+置换的组合,在央行语境下也强调定向的性质。

故上文所述的三种“姿势”中的后两种,“定向降准”和“明确资金使用范围的降准”将会是未来货币政策操作降准的主流方式。

对于主要发达经济体而言,基本上很少使用调整法定存款准备金率作为货币政策工具。

但除英国外的主要发达经济体均保留了存款准备金制度,缴纳一定比率的法定存款准备金作为存款类机构支付和清算的工具。故仅满足支付清算需要的法定存款准备金率水平均比较低,欧央行、日本央行法定存款准备金率不到1%,美国分档次缴纳法准,对于一定额度以下账户进项豁免。

目前我国正处于货币政策框架由“数量型”向“价格型”转变的过程中,短期以内法定存款准备金率的调节仍将作为国内主要的货币政策工具使用;

长期来看,随着国内宏观审慎监管和金融监管架构的逐步完善,存准制度也存在弱化的可能。

四、未来“降准”政策猜想:降准继续,关注“降成本”工具

(一)2019年“降准”尚余的空间与节奏

2019

年基准存款准备金率全年或有3%-3.5%

的下行空间。

对于目前的存款准备金率绝对水平,2018年底大型机构基准存准率14.5%,本次降准后为13.5%仍处于较高的绝对水平。

从发达国家的经验来看,随着金融监管的完善,存款准备金制度存在的必要性会降低,理论上讲完善的MPA考核之下,存款准备金制度将会弱化。

但央行政策层也曾发表言论称,中国作为发展中国家,有必要维持较高的存款准备金率,但对“较高”有多高并未清楚说明。

显然,目前13.5%的绝对水平与历史上最低的6%(1999年)相比还有很大空间,但在松紧适度的货币政策之下,缺乏短时间内迅速下调的动力和必要。2018年经历三次普遍降准,两次下调幅度1%,一次0.5%,总共下调2.5%。2019年仍存在较大的经济下行压力,在加大逆周期调控情况下,基准存准的下行幅度大概率不会低于2018年;但松紧适度货币政策,仍强调避免大水漫灌,判断存准也不会大幅下调。故判断2019年基准存款准备金率总共有3%-3.5%的下行空间,剔除年初已经操作的一次1%,可能尚有2%-2.5%的下行空间。

如果央行降准次数和幅度较小,则作为长期限流动性投放工具的

TMLF

、MLF

、PSL

等仍有较大的操作空间。

(二)“定向政策”或将“高频出镜”

首先,从政策取向上来看,

虽然在经济下行压力较大的周期内,普遍降准的逆周期调控政策可能会多于总量较为中性的定向政策,但在央行“松紧适度”,强调不会大水漫灌,强调优化结构的政策基调下,“定向政策”仍然大有可为。

其次,从以往操作来看,

虽然2017年央行进行了1次定向降准(2017年9月公布,2018年1月实施),但实质是放松了普惠金融贷款的考核口径从而释放了准备金,各类机构基准和优惠档的存款准备金率并没有发生变化,故以降低优惠档准备金率的角度来看的话,2015年之后尚未再次操作,存在重启操作,差别降低优惠档准备金率的可能

。

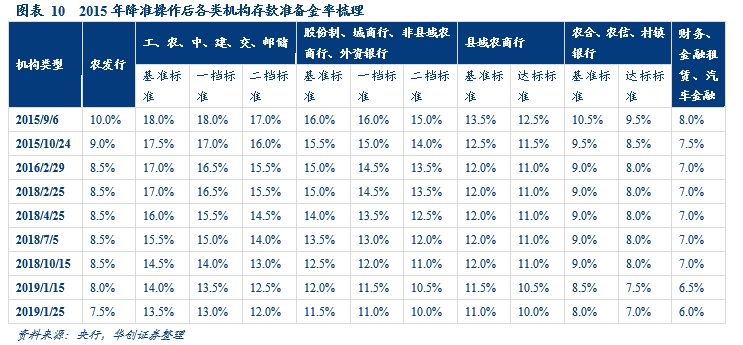

最后,定向降低优惠档存准有一定的必要性。

我们结合央行公布的各类机构存款准备金率,整理了2015年以来各类机构基准存款准备金率和优惠档存款准备金率的变动。2015年之前基准存款准备金率和一档优惠存款准备金率的差始终维持0.5%-1%,2015年分两档优惠之后基准、一档优惠、二档优惠之间维持0.5%的差距,

存在定向降准,拉大基准和优惠档之间差距的空间。

目前,即使按照普惠金融贷款考核标准旧的“500万”来看,绝大多数机构均能满足一档优惠标准,放松考核标准后更容易达到。

在绝大多数机构都能达到一档优惠的情况下,一档优惠定向调控的实际意义已经不大。

在老的“500万”标准之下,二档较难达到,但口径放宽至“1000万”之后,对于小微贷款发力较多的机构,达到二档成为可能。

所以,2019

年“定向政策”或将“高频出镜”,较为频繁的为央行所用。

其一,确定资金使用范围的降准操作仍将会继续采用,如之前已经多次操作的降准+

置换、降准+

投放小微;

其二,故操作定向降准,在不改变基准存准的情况下,拉大二档与一档之间的差距。

这将有利于加大激励机构向小微倾斜,使结构调控政策效果更加明显。

(三)关注“降成本”相关政策工具的使用

降准所释放的准备金作为银行可以自由使用的超储,其机会成本极低,超储利率仅0.99%,故降准对于降低银行负债成本的作用最为明显,TMLF置换MLF时也有降成本的效果。未来,运用货币政策工具,降低银行负债成本,将会是降低银行风险偏好,由宽货币向宽信用传导的重要一环。

故我们对三类货币政策工具的应用尤其关注:

第一,普遍降准和定向降准或将继续应用

,尤其以总量中性的定向降准工具优先;

第二,

TMLF

总量的增加和MLF

总量的减少

,虽然TMLF仅比MLF成本低15BP,但其释放的是长期流动性,相较于滚动操作OMO稳定性上存在优势,其放量替代MLF仍能起到降低成本的作用;

第三,

OMO

、SLF

和MLF

等操作利率的直接降低

,其对短端资金成本和利率中枢有引导压低作用,且总量上影响较小。