目前,但凡实力还可以的开发商都在拼命做大,因为不做大,未来和安全性就很难保障。可是,大也有大的烦恼。明源君注意到,这几年,不少开发商在规模迅速膨胀的同时,净利润下滑也十分惊人。

从内部环境看,大房企若没理顺组织架构,免不了出现各类利益纠葛,造成了“窝里斗”现象,消耗大量内力。

未来,地产界会有很多的变化,业务的转型、商业模式的变革,可能还有机制的变化,但其中一个核心是组织的变革。

大中型房企既要治理“大公司病”,又要谨防“小公司病”,小房企要有更加开放和心态和灵活的组织形态才能活下去。

不少管理模式跟不上规模的房企

业绩停滞不前

甚至倒闭

我们通常用航母来形容一家企业很大。不过,单就航母本身的战斗力是很弱的,要组成一个航母战斗群,才既有威慑力又有攻击力。以美军的单航母战斗群为例,其由1艘航母,4艘防空巡洋舰,4艘反潜驱逐舰和护卫舰,及1至2艘攻击型核潜艇组成。

只有各部分高效协调合作,才能在对付来自空中、海面、水下、岸上、硬杀和软杀武器威胁的同时,有效的完成作战使命。可是,

如果各部分没能有效的协同,则目标越大,越容易被攻击。

现实中,发展太快管理落后导致业绩停滞不前的开发商并不在少数——脚步太快,灵魂没有跟上身体,肯定是会出问题的。

一、半数房企连组织架构图都拿不出来,根本谈不上企业管理

大部分的地产人可能很关心薪资水平,但不大关心公司的组织架构图。大家更多的是从通讯录的部门分隔和人名排序认识公司的业务和权力分配。

其实,一张组织架构的设计图的背后,含有公司业务现状及前瞻规划等大量信息,本身是公司人力资本的管理资源配置规划。

然而,以往,相当数量的开发商主要以土地资源为导向,以延长开发周期,土地增值为主要获利手段。形成的“诸侯式管理”,重“项目”而非“企业”。结果就是,

项目公司型小房企的组织架构图都装在老板的脑子里,中型房企存在综合部或HR的电脑里。

一些开发商甚至将其当成公司的机密,简直让人哭笑不得!

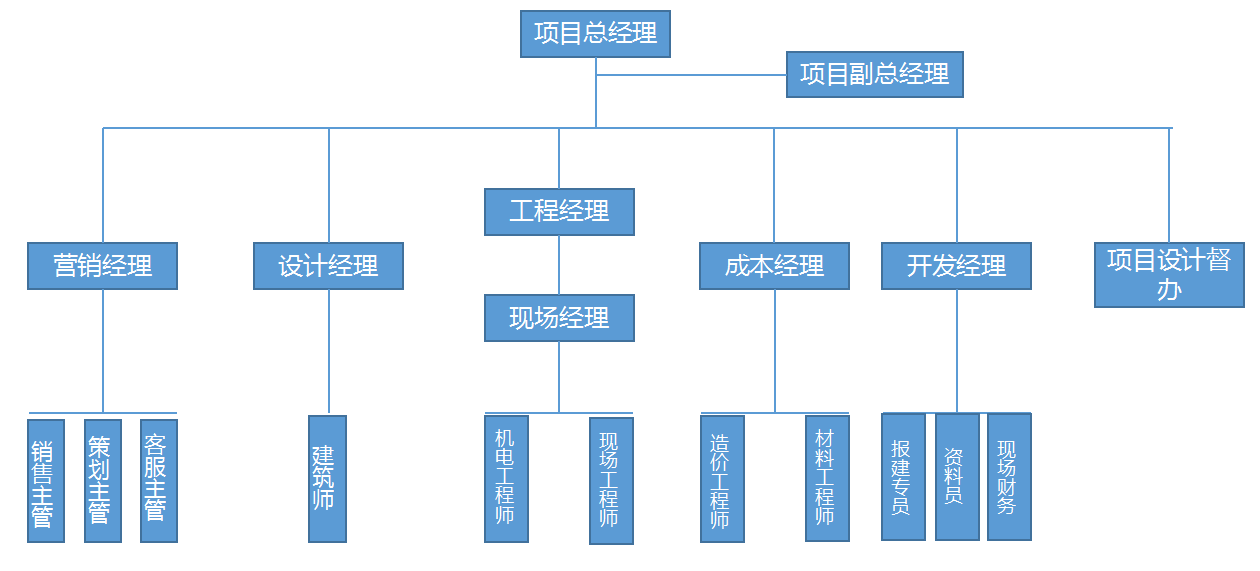

▲项目公司组织架构图

目前,虽然千亿房企越来越多,但是市场的规模终究是有限的。

大型房企跑到新的城市去布局,拿掉的实际上是别人的市场份额。规模的增长,除企业自身实力之外,总体上还是依靠外延方式实现的。

未来房企之间的竞争将由外部规模的扩张转向内部管理效率的比拼。因为当一个企业到达一定规模的时候,其角色必定会从原来的集成商发生转化、分拆。

二、由于管理模式没有升级,不少开发商曾遭遇500亿“魔咒”

今年,许家印宣布恒大地产要从“规模型”向“规模+效益型”转变。这是3000亿之后的恒大必然要做出的选择,否则仅有规模,没有效益,依然是大而不强。

过往,太多的企业经历了500亿的魔咒。

100亿到500亿的增长,通常靠量的积累和成长惯性,所有的事情通过增加人手就能获得解决。但500亿却是一个从量变到质变的过程,不是简单地扩大规模就能完成,不少房企都曾在这一平台上出现停滞。

500亿之上,需要进行区域扩张,这意味着管理半径的扩大和管理成本的大幅增加,可能拖累业绩。同时,一旦战略失误或市场生变,单个区域或重点项目遭遇风险,就可能使企业的业绩陷入停滞。

万科销售规模从100亿做到2000亿,仅用了10年时间,但万科曾在500亿规模上停留了两年多。

2007年,万科销售额为523亿;2008年为487亿;到2009年达到634亿,才真正走出“500亿魔咒”。这固然与市场调整有关,但更多的源于管理模式滞后。

除了万科,绿城、金地、富力等房企的业绩,都曾在500亿规模上有所停滞。而除了500亿魔咒,还有百亿魔咒。

很多早做到百亿甚至更高的规模,却未能进一步做大,最终退出市场。

仅2014年~2016年,就有20家房企跌出百强,另有16家虽还在百强内,但名次下滑了10名以上!

不同规模的房企

要有相应的组织架构和管理模式

与之匹配

再大的房企也是从小做到大的,随着规模从小到大,业务从简单到复杂,相应的,组织架构和管理模式也要跟着不断地调整和变化。

就像小孩越长越大,脚会越长越大,去年是穿39码,今年就得穿41码,否则就只能削足适履——业绩停滞不前,以与当前的管理模式相匹配。

一、大型房企要以能力与效率为导向,对“大公司病”开刀

对于千亿级别的开发商来说,对可怕的是大公司病。由于层级太多,曾经的IBM将一个箱子从二楼搬到四楼要两个月!

很显然,这样的公司不仅缺乏效率,而且不会有创新。

美国二战以后诞生的一些大型开发商之后却逐渐消失了,因为公司一直没改变,住宅市场满足之后,没有进入商用不动产或者其他的新型增长行业。

如果将开发商的业务现状及发展规划比作“生产力”的话,如开发项目(数量、规模、地域分布),社区服务、金融、文旅等。那么,组织架构就是与之配套的“生产关系”。不同的公司业务需要不同的组织架构与之相适应。

比如,纯住宅开发商要做商业了,势必就要在架构中增加招商部门。

此前,绿地相对灵活的组织框架

(绿地在很多区域的房地产开发均实施事业部制,给事业部很大的权力,令其可以相对自由而灵活地根据市场变动进行策略调整。相比之下,目前大部分的地产商还是区域公司或城市公司制)

,使其一举超越万科。

目前,绿地京津冀事业部又在推行一场自上而下的管理改革。早在去年,绿地京津冀事业部就展开了一次调研。针对事业部存在内部沟通、协同不顺畅等问题,绿地京津冀事业部成立变革小组,事业部总经理欧阳兵担任小组长,运营管理中心进行辅助工作,启动贯穿全年的变革工作。

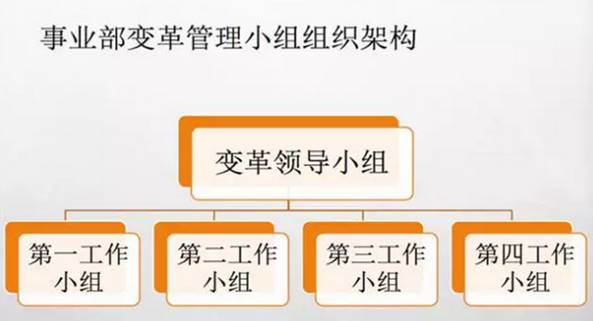

▲绿地京津冀事业部变革管理小组组织架构

变革管理小组下分管4个变革小组,4个小组分工的研究方向分别为:关于员工职业规划和培训、绩效激励;关于产品创新与核心竞争力;关于增强企业内部协同,暨优化工作审批流程;产业协同和运营服务。

保利地产在规模化发展同时,也开始低调扩张研究团队。

今年一开年,保利地产投资顾问有限公司(简称保顾),其中保顾研究院由原来的15人扩充至100人!而且招聘要求清一色“硕士学历及以上”。如此规模的研究团队业内十分罕见,但这是保利让大象起舞的重要一子——

业竞争愈发激烈,利润空间逐渐压缩,有勇有谋的“帅才”队伍建设价值意义愈加凸显,保利研究团队升级势在必行。

万科早在2015年就开始对组织架构开始动手术。彼时,万科规模刚上2000亿,面临着转型的焦虑。

理顺组织架构率先成为转型的突破口,高层人事调整和地方公司减员,使得集团管理架构管家扁平化,高管层更加年轻化,执行力更强,创新和服从的特点更加明显。

这使得万科建立起了一支具有高度粘性且突破力极强的核心团队,并带领这一团队找到传统地产业务之外的盈利新风口。

而在更早的2014年,其已经推行合伙人制度。

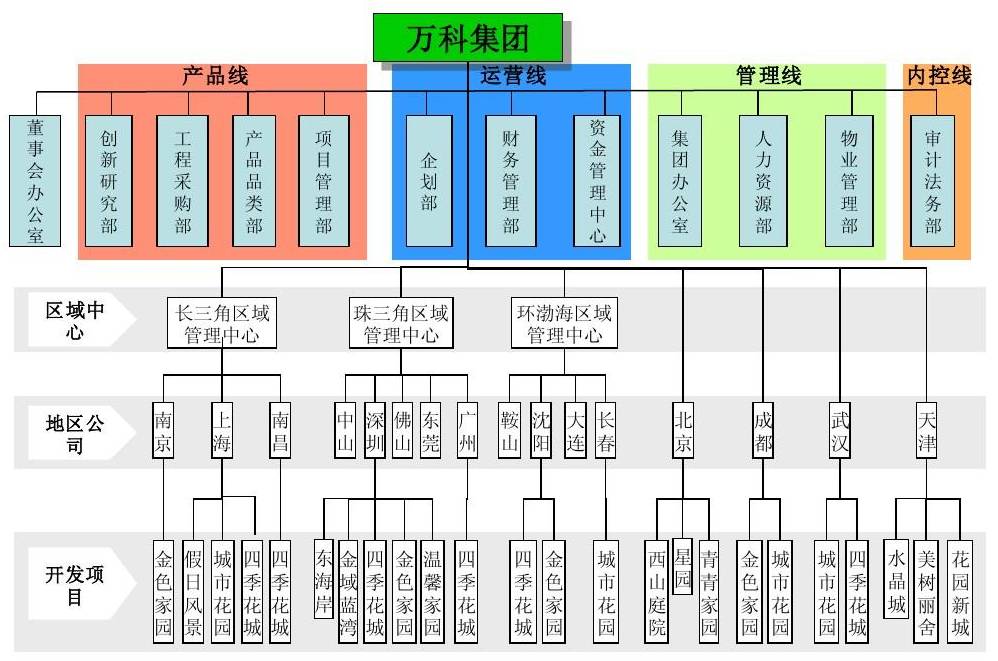

▲万科集团及区域公司、城市公司的组织结构

在新业务方面,万科目前独立出来的新业务包括物业管理、物流地产、冰雪事业部、教育事业部、养老事业部等。

未来,万科更计划将所有区域的一线公司、职能部门全部打散、全部撤销,让万科变成一个更简单、更扁平的组织架构,更以业务为导向。

碧桂园则在组织架构上体现同场竞技、自我竞争的原则。为加大布局深圳,莞深区域、惠深区域,谁拿下谁开发;全员营销、跟投制度及碧桂园内部若干的固有条款让自我竞争演变成业绩的提升。

将总部缩小可以治理“大公司病”,但同时也要防范机会主义的“小企业病”,因此,要灵活把握对区域的权力收放,收一段,放一段,掌控好火候,做到收放自如。

二、中型房企的组织变革,要特别做好效率和风险的平衡

对于中型房企来说,其最核心的目标是依托原有的业务冲击千亿。什么样的组织才既能满足房企规模与效率的平衡,又能顺应市场形势不断实现自我调整?这方面,黑马旭辉是一个很好的学习案例。其2016年实现合同销售金额530亿,今年剑指650亿,突破!

▲旭辉集团董事长林中

旭辉董事长林总认为组织演变的核心都是在解决两个事情,一是规模与效率,二是效率与风险。

➊

规模与效率。项目小的时候,直线职能制非常高效,可是,项目一旦多起来,在项目矩阵式更高效。

➋

效率与风险。组织大了,就必然存在着信托、责任、契约精神,以及授权与被授权的管理。组织需要做好收权、放权、分权、集权、资金的动态平衡。明源君注意到,一些房企会在放权和分权上反复,看似折腾,但未必不是根据各阶段的情况相机抉择。旭辉未来5年的目标是超过千亿,接近两三千亿。百亿的时候要谋划五百亿的组织架构,而五百亿的时候要思考千亿的组织形态。

旭辉集团计划采取大平台+小集团+项目集群的三级模式,迎接千亿规模。

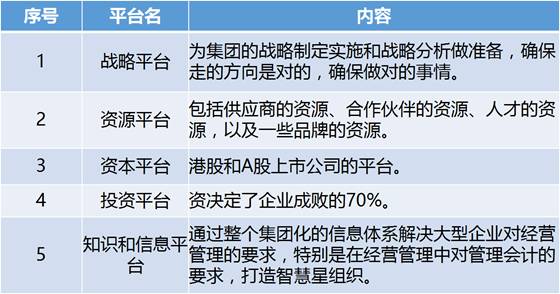

大平台。旭辉共有5个平台:战略平台、资源平台、资本转化平台、投资平台和知识和信息平台(如下表所示)。

▲来源:旭辉集团、明源地产研究院

小集团。旭辉划分小集团的规模是200亿~300亿,以这个规模组成一个小集团,用区域支撑服务和项目。

小集团在区域内的市场占有率目标是5%~10%,即小集团要承担原来集团的大部分业务职能。

未来旭辉计划打造20个小集团。

项目集群。项目是一个最基本的经营单位,因为它是一个利润中心,旭辉内部将其称为战斗连。项目总经理就是少将连长,虽然级别不是很高,但是要求很高。

林中表示,未来5年这种三级架构要完成几点:第一是业务前移,第二是经营下沉,第三是一线当家。

当房企介于100~300亿时,可以通过设立中间层的虚拟组织实现扁平化。

当代置业就是这么干的。其实体组织只有两层——集团的8个中心以及各项目公司。地区个公司则是虚拟的。当某个地区公司不止一个项目时,虚拟的地区公司负责整合几个项目的资源,与集团总部对接。而且地区公司的人都在项目公司任职,其意义在于调配资源,但权力则基本授给项目公司。

不过,规模到了300亿以上,某个城市项目过多的时候,地区公司就要实体化。当代计划到那个时候项目上就只剩下工程,项目里面的规划行销管理财务,就提到地区公司,其实还是两级结构。

三、小房企要有更加开放的心态,才能真正的实现小而美

大公司有大公司的玩法,小公司也有小公司的活法。事实上,在大型房企平均净利润率跌破9%的当下,有的小房企却能做到24%!

当然,能做到这一点的小房企是少数。按照一般的理解,中小房企,特别是小房企的规模很小,员工很少,管理应该是很高效的。其实不然。就明源君接触的众多开发商来看,不少小房企沟通起来比大房企还繁琐。由于职权边界比较模糊,扯皮的事情反而较多。对市场的最新变化更是充耳不闻。

因为小公司本来竞争力就差,薪资低,如果缺乏合适的激励机制,员工都想着跳到更大的公司去。

上面提到的那家小房企为何净利能做到这么高呢?该房企副总跟明源君说,他们是一个创业公司,人员极少,几乎人人有股份,大家干劲十足。听闻一线城市的长租公寓可能还有一些机会,该副总表示也很有兴趣,可以尝试。

类似这样的小房企,核心能力足够前,可以继续干房地产赚钱,也可以转型找新的商机,对他们来说,都不是太大的问题。事实上,

明源君还真碰到有从小公司出来做长租公寓做得不错的,原公司支持员工创业,资金支持参了不少股,使其成为公司的一块新业务。

一些三四线的小房企,还没有开放到这种程度,但是组织是十分扁平化,配合高激励,干得也非常不错。

不同规模,不同发展阶段的开发商,需要有不同的组织架构和管理模式与之相适应,否则就会像轮船已经进化到万吨级了,但动力还是风帆。

当然,无论是大型房企,还是中小型房企,都要共同面对的一个新变化就是移动互联网对传统组织带来的深层次冲击。

WE+联合办公创始人兼CEO刘彦燊说过一个特别有意思的现象,其空间里的创业者在张江出13000元/月的工资,都招不到人。到了WE+联合办公空间,出11000元/月的工资也招来了人。

这并不奇怪。前些年大家都羡慕银行薪资高,可是明源君遇到好几个从银行出来的,原因是等级太森严,工作很压抑,多赚的钱都拿去买药了,不如到薪水低点,但氛围好的公司快乐地工作。

表面上看,联合办公更适于年轻人个性化的表现。但在更深层次上,其体现的是新型组织形态的崛起。

互联网对传统房企的改造分为3个层面——改变信息(如线上售楼部,在线开盘),改变服务(如彩生活),改变商品(万通的自由筑屋和万科的众筹建房)。但明源君认为,这些都还是面上的东西,真正底层的变革来自于组织的变革。缺乏第组织层面的变革,前面3个层面将成为无土之木、无本之源。

早在2014年,各路房企就不断造访阿里、腾讯总部向马云、马化腾等人请教,试图对管理组织架构重新调整、建立更加符合互联网和大数据时代需求的房地产开发模式。

例如,世茂地产已经对组织进行了极为深刻的变革,不仅大规模调整了组织架构,引入了以业绩考核为核心的竞争机制,还提出通过置业会前置客户需求。在购买土地之前,就根据潜在客户需求的数据,去研究开发产品以及需要购买土地的位置,来实现业绩的增长和精细化的管控。

世茂还连续两年花费超亿元建设内部的数据管理系统。世茂集团副主席许世坛说,在上述管理系统建成后,他通过平板电脑就能知道每个项目当天的销售业绩、工程进度、利润率……

作者:明源地产研究院副主编 艾振强。探讨及交流,可添加作者微信:

arunme

。

点击【阅读原文】,立刻体验智慧供应链6大在线化场景