这是Sheldon的第87篇漫画,所有图片大约4.2MB。

我们平时跟人辩论科学问题的时候,最后总是会归结到这样一句话:“某某学术期刊(比如

Nature

)上的一篇论文是这样说的……”。可是,

谁来决定

一篇研究论文能不能在

Nature

上发表呢?

跟许多学术期刊一样,

Nature

是私人创立的。“谁出了钱,谁说了算”,这么一想是不是很有道理?所以,从1869年创刊起,

Nature

的稿子都是由拿工资的编辑审的。当然,一篇稿子最后能不能发表,主编的牌面最大。

(注:1、上图根据真实事件改编,详情请看

《

漫画 | 那些年被拒稿过的诺奖研究...

》

。

2、洛克耶(Sir Norman Lockyer)为

Nature

第一任主编,格里高利(R. Gregory)为第二任主编,布林布尔(L. J. F. Brimble)和盖尔(A. J. V. Gale)为第三任联合主编。)

然而,

Nature

的这种审稿制度在延续了90多年之后,却在1966年初的时候坚持不下去了。

当时,

Nature

主编

莱昂•布林布尔(L. J. F. Brimble)

刚刚去世,

约翰•马多克斯

(John Maddox)

新官上任。按理说当上

Nature

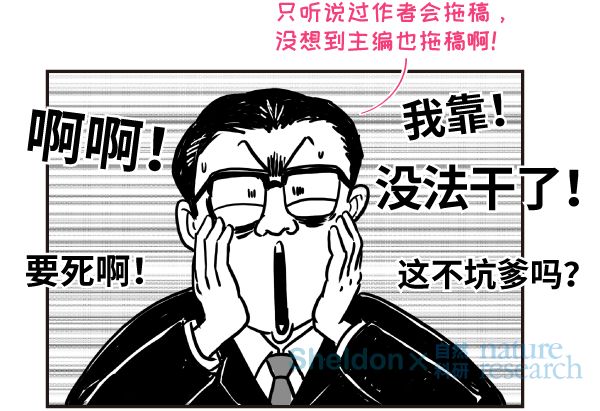

主编应该高兴才对,可是当老马第一天走进主编办公室时,心里却暗暗叫苦。

原来,在10米长的窗台上,堆放着一摞一摞待审核的投稿,这都是前任主编遗留的工作。每一摞代表1个月的投稿量,所有稿件足足堆成了14摞。也就是说,

老马拿着1966年的工资,活儿却要从1964年开始干起

。

前任主编临终前身体很不好,稿子看不过来拖一拖也情有可原。但是,

Nature

当时的审稿制度还有一个更加严重的问题:虽然

Nature

的历任主编都是见多识广的科学家,但具体到某个科学问题上,他们不可能比奋斗在一线的科学家理解得更加透彻,因为一

个人的知识面毕竟是有限的

。

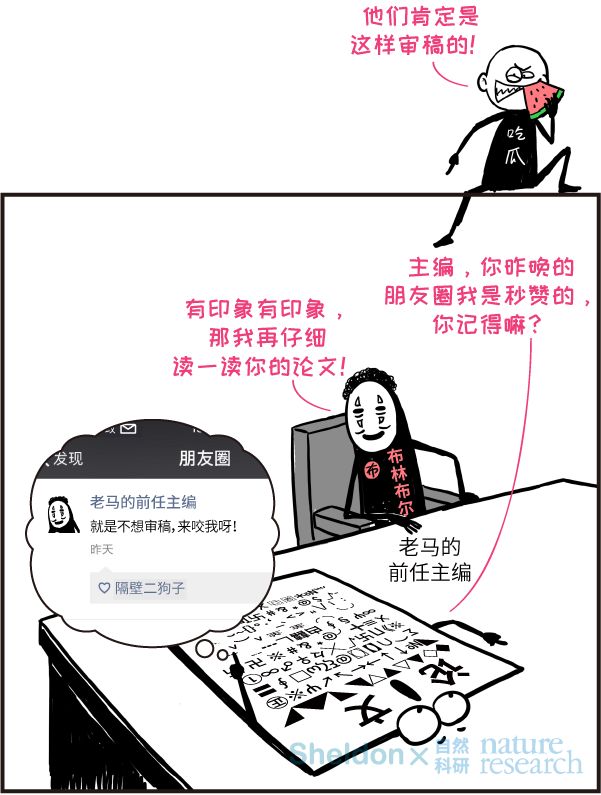

更加重要的是,有人的地方难免就会有圈子,就会有人情。就算前任主编想要做一个铁面无私的包公,只要他掌握最大的决定权,难免会有人在背后说三道四,怀疑他审稿的标准,是看投稿人给不给他的朋友圈点赞,分不分享他的公众号文章。

这个情况可不是我瞎怀疑的,在真实的历史中,

Nature

的审稿制度曾经涉及一桩跟诺贝尔奖有关的公案。

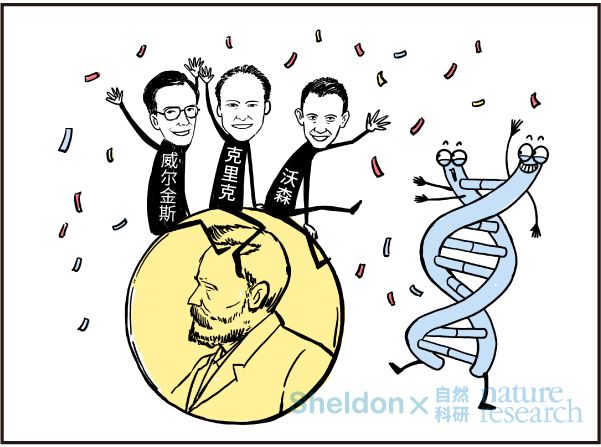

你也许听说过,在1962年,生物学家

沃森

、克里克

和

威尔金斯

由于在1953年时发现了DNA的双螺旋结构,获得了诺贝尔医学与生理学奖。

这个发现非常重要。生物的遗传信息大都记录在DNA分子中,只有先破解DNA分子的物理结构,科学家才有可能想办法进一步破解生物的遗传信息。因此,

最近几十年的现代生物学研究,什么基因检测,基因编辑,染色体合成,统统建立在这个发现的基础上。

但是你可能不知道,

沃森和克里克最初发表的论文有问题

!

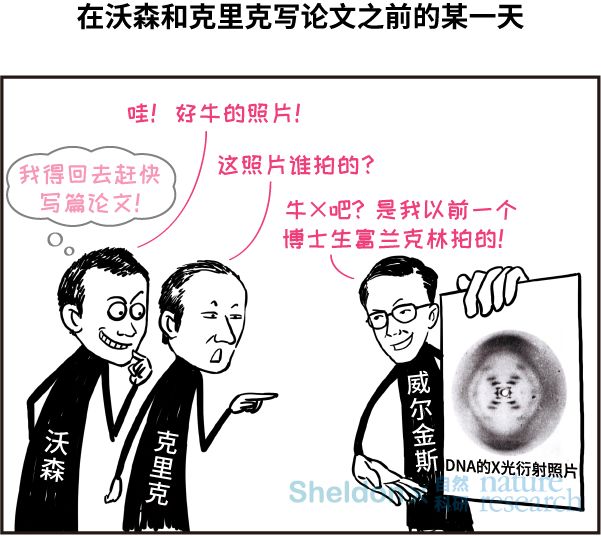

在论文发表之前,

Nature

收到的揭示DNA双螺旋结构的稿件一共有三篇,分别来自三个不同的科研小组。

第一组是剑桥的

沃森

和

克里克

,他们的论文排在那一期

Nature

的最前面。

第二组是伦敦国王学院的

威尔金斯

,他的论文排在第二。

第三组是一个咱们老百姓没怎么听说过的伦敦伯贝克学院的女科学家,叫作

富兰克林

(她刚从伦敦国王学院跳槽过来),她的论文排在最后发表。

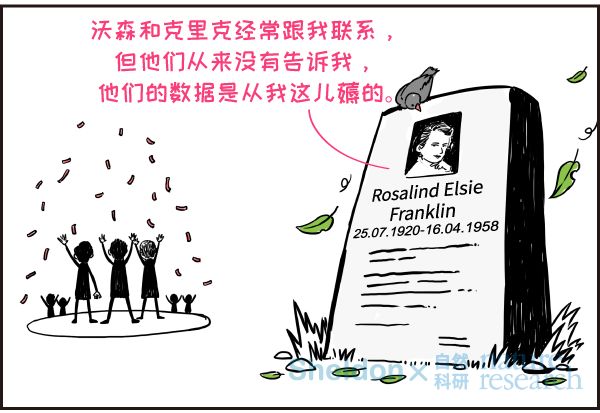

有证据表明

,

沃森

和

克里克

的论

文主要是拍脑袋想出来的模型,给他们带来灵感的

数据不是他们自己做实验得到的

,而是他们在第二位科学家那儿看了

富兰克林

的实验数据后

擅自薅过来的

!

那么,为什么

沃森

和

克里克

的

论文有这么明显的问题,当时的

Nature

编辑部却让它排在最前面发表呢?

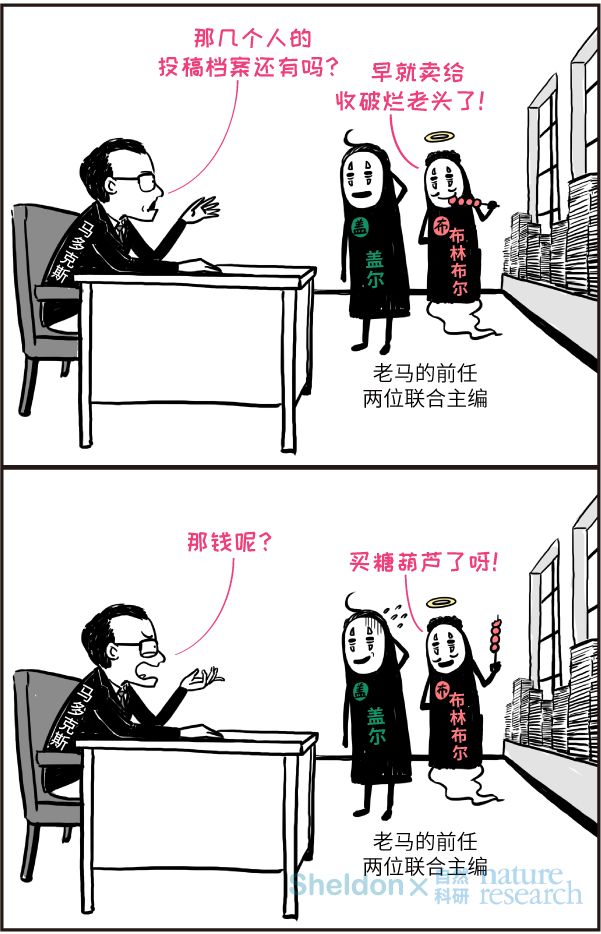

要想搞清楚这个问题,就得查一查当时三组科学家的投稿档案。可是,在老马上任的几年前,

Nature

办公室搬过一次家,编辑部把所有投稿档案都扔掉了。这下可好,前任主编跳进泰晤士河也洗不清了。

现有的历史资料对前任主编做出了不太有利的陈述。原来,

沃森

在剑桥工作时,

他的顶头上司是一位学界大佬

。这位大佬叫

布拉格爵士

,

26岁时就获得了诺贝尔物理学奖,世界上估计再也找不到比他还粗的大腿了。

大佬拿到

沃森

和

克里克

的初稿一看,这个发现很牛逼啊,必须发

Nature

!接着他又想,为了保险起见,我必须亲自帮帮这几个年轻人!于是,大佬给前任主编附上了一封热情洋溢的推荐信。

除了得过诺奖之外,这位大佬还有一个加分项,他跟老马的前任主编老早就认识了,存在深厚的“革命感情”。文章本身确实不错,大佬也写推荐信了,前任主编好意思说“不”吗?

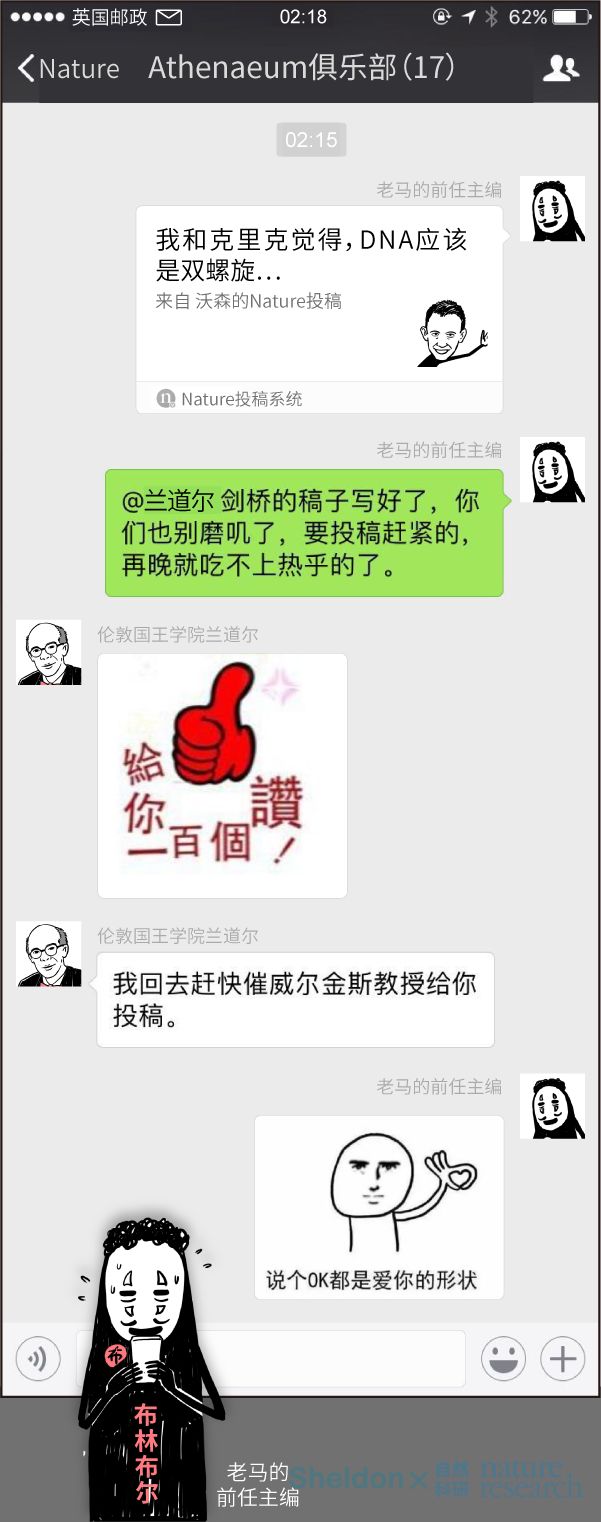

第二组科学家也不是省油的灯。他们的顶头上司,伦敦国王学院院长,跟前任主编都是同一家高端科学社交俱乐部的会员。这个俱乐部有个酷炫的名字,叫“雅典学院”(Athenaeum),相当于他们几个顶级科学家拉了个内部私密群。

收到

沃森

的稿件后,前任主编赶紧提醒院长,说:

虽然前两组科学家的后台都很硬,但发现DNA双螺旋结构不能靠拍脑袋,而要靠实验证据。可是,最早的实验证据(DNA的X光衍射照片)并不是前两组科学家拍摄的,而是

富兰克林

拍摄的。

然而她并没有大腿可以抱。

因此,

富兰克林

的贡献被当时的学术圈有意或无意地弱化了。她在诺奖发奖之前就去世了,但就算她活到了发诺奖的时候,诺奖也有很大可能会把她忽略掉。

当然,

沃森

和

克里克

的论文并非无懈可击。新任主编老马后来说,他们的论文里有一句“受到常识启发……”,一看就知道有猫腻。

如果当时

Nature

采取的不是编辑部审稿制,而是现在流行的“同行评议制”,那么

沃森

和

克里克

的论文根本不可能直接在

Nature

上发表。审稿人一定会要求他们引用数据时,必须征求

富兰克林

的同意,并且还得将她

列为论文的共同作者

(如果将来拿诺奖她肯定有份)!

让我们的目光重新回到1966年。当新主编

马多克斯

新官上任时,他不仅要尽快处理前任留下来的“烂摊子”,还要大刀阔斧地改革

Nature

的传统,设立一个全新的审稿制度。

新的审稿制度不能受个人偏见影响,要尽可能做到公平公正

。

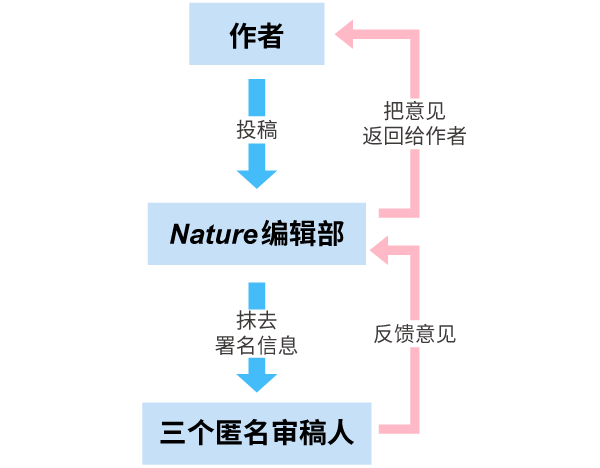

经过不断地尝试和修正,在1973年时,老马的继任主编

戴维斯

(David Davies)

最终确立了

Nature

至今沿用多年的制度,即

所有稿件必须经过两名以上的同行进行单盲评议

(审稿人知道论文作者是谁,作者不知道审稿人是谁)。后来,

Nature

又允许作者隐去姓名,选择双盲评议(也就是投稿人和审稿人互相不知道对方是谁)。

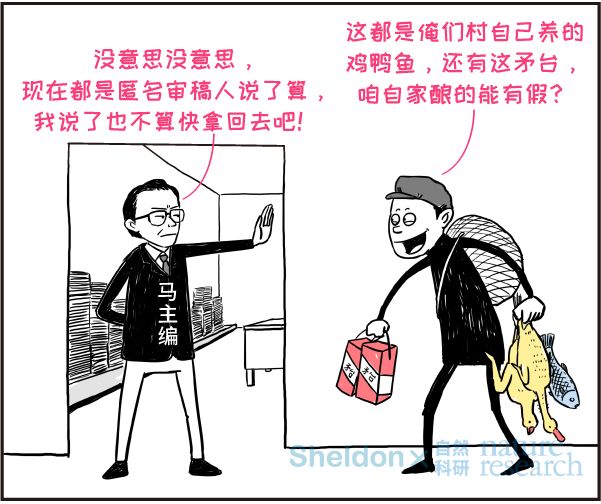

这种制度有一个明显的好处,由于相互之间谁也不知道对方是谁,审稿人在审稿的时候,可以争取做到“对事不对人”。这样一来,跟主编混俱乐部,在主编朋友圈点赞就能发表的流言蜚语就再也不会有了,因为现在是匿名审稿人(通常是作者的同行)说了算。

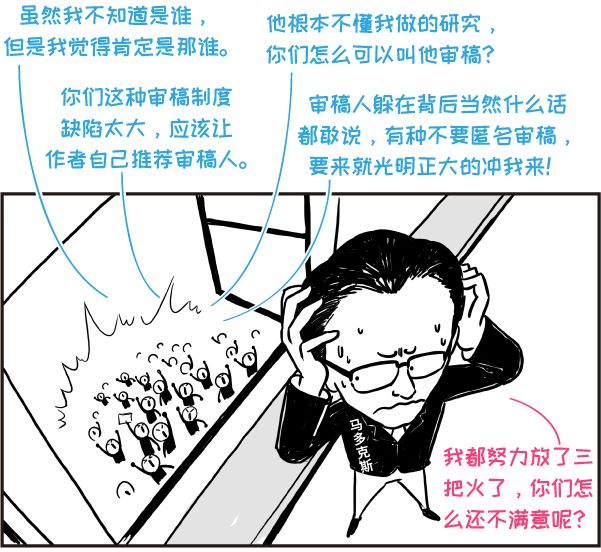

当然,任何制度都不是完美无缺的。当科学家们距离“编辑部说了算”的年代越来越遥远时,他们渐渐发现了“同行评议”的不足之处,于是,他们对新的制度越来越看不顺眼了。

根据

Nature

的一位资深的科学总监介绍,如果科学家的投稿过程不顺利,他们就经常会乱猜给他审稿的同行是谁,然后骂

Nature

的编辑选错了审稿人。可是,如果

Nature

试着让大家公开审稿,由于科学家们怕得罪人,他们反而不怎么愿意站出来审稿了。