常沙娜老师,这位出生于法国的中国女孩起初爸爸给她起了一个法国名字叫做Saone,中文音译为“沙娜”,后来他的爸爸来到沙漠中的敦煌,并将她也带进了这座敦煌艺术宝库,自此他们都与敦煌难解难分、难舍难离,她的爸爸就是原敦煌文物研究所所长、“敦煌守护神”常书鸿先生,很多时候“沙娜”常常被大家解读为沙漠中的婀娜多姿之意,常沙娜在自己的人生回忆《黄沙与蓝天》一书引子中写道:“尽管我十分清楚自己名字的来历,竟然也时常感觉‘沙娜’二字隐喻着某种缘分,正是这种缘分,促使我走进了茫茫沙漠,走进了敦煌莫高窟。”

担任敦煌文物研究所所长的常书鸿多年以后曾亲笔写信给常沙娜,写到:“沙娜,不要忘记你是‘敦煌人’,也是应该把敦煌的东西渗透一下的时候了。”从最早在梁思成、林徽因身边设计景泰蓝工艺品开始,到人民大会堂宴会厅天顶花灯以及香港金紫荆广场“紫荆花”雕塑的设计,从中央美术学院实用美术系到中央工艺美术学院的教学、创作,敦煌的影响一直伴随常沙娜,通过敦煌她和中华民族的艺术风格联系更加紧密,而敦煌也通过她被更加广泛的传播。04月21日她带着对敦煌的深深情感登上清华大学新清华学堂《人文清华》论坛,以《永远的敦煌》为题讲述那座一直陪伴她的敦煌,通过她的讲述让更多的人更加了解敦煌、走进敦煌,借此机会网易艺术非常高兴对清华大学美术学院教授、原中央工艺美术学院院长、艺术设计家常沙娜老师进行了专访,把她和敦煌的故事讲给更多人听。

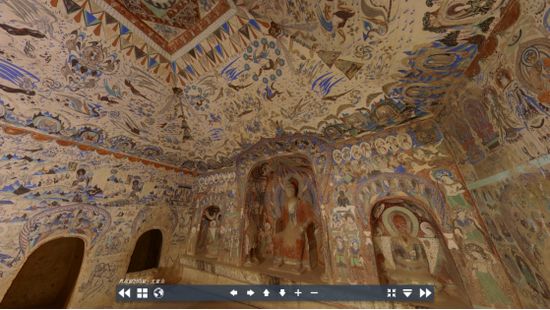

敦煌莫高窟

因为父亲常书鸿而与敦煌结缘

常沙娜与敦煌的缘分源自她的父亲常书鸿,1927年青年时期的常书鸿曾去往法国留学,随后妻子陈秀芝也来到法国,于是1931年常沙娜在法国出生。常书鸿因为在塞纳河畔的旧书摊上偶然看到伯希和编著的《敦煌石窟图录》而受到强烈的震撼,这次偶然的相遇也使常书鸿感受到中国古代艺术的巨大魅力,并一心决定亲自去到敦煌。1936年常书鸿回国,虽然任教于国立北平艺术专科学校,但他对敦煌的向往从未停止。1942年成立的国立敦煌艺术研究院使常书鸿多年来走进敦煌的夙愿得以成形,此时任职教育部美术教育委员会的常书鸿被任命为国立敦煌艺术研究院筹备委员会副主任,经过一段时间的准备工作,常书鸿于1943年2月带领第一批研究所工作人员开赴敦煌,初到敦煌他就被亲眼所见壁画与彩塑的精彩所折服,正因为如此,保护敦煌石窟、研究敦煌艺术成了他愿意一生都为之奋斗的事业。与此同时,他也坚定的希望妻子、子女都能来到敦煌。

1943年秋天因为工作的事情常书鸿回到重庆,借此机会他将自己的妻子陈秀芝、女儿常沙娜、儿子常嘉陵一起接到敦煌。从法国回国的一家人在几年间经历的抗战、逃难等种种艰难,好不容易刚刚算安定下来却又要去到条件极为艰苦的西北敦煌,虽然妻子并不支持,但却拗不过常书鸿的坚持,于是一家人启程了。那年常沙娜12岁,在她的记忆中在去往敦煌的路上气温越来越低,尤其是过了兰州之后,妈妈只能从旗袍换成棉旗袍,她也穿上了羊皮袄、毡靴。兰州、武威、张掖、酒泉,一路上卡车、牛车颠簸,一路上大漠、沙尘吹打,当时去到敦煌的每一个人无一不感受到条件的艰苦,越是接近目的地敦煌越是如此,大家后来还总结到:出了嘉峪关,两眼泪不干;前面是戈壁滩,后面是鬼门关。面对艰苦的环境大家的心情是难受的,但爸爸常书鸿却特别积极、特别乐观,他一路上动员大家要有信心,要去到敦煌。

1939年常沙娜和爸爸、妈妈在昆明

1948年夏常沙娜和爸爸常书鸿在南京

1986年6月常沙娜和爸爸常书鸿在北京家中

走进莫高窟,就像走在变幻莫测的梦境里

常沙娜是晚上才到达敦煌莫高窟的,当时当地的老乡都称千佛洞,80多岁的常沙娜永远不会忘记她到莫高窟的第一次晚餐,一碗醋、一碗盐,每个人有一小碗刚煮出来的面条,她问父亲:“爸爸,怎么没有菜啊?”父亲说:“对不起,这里没有菜了,只有这些,今天来不及了,明天再杀羊、涮羊肉迎接你们,今天你们就高高兴兴的安心休息”。当时和常书鸿一起在敦煌搞临摹、搞研究的董希文、潘絮兹对于敦煌都是一样的印象,就是蔬菜紧缺。

令常沙娜同样记忆犹新的第二天天亮以后敦煌的蓝天,特别特别的蓝,父亲说到有蓝天就有好的心情,在父亲的带领下,常沙娜第一次到了莫高窟的洞窟里,“他带着我们进入洞窟,在洞口射进的阳光照耀下,里面有那么多从未见过的壁画、彩塑,铺天盖地,色彩绚丽,我不明白这是些什么,只是觉得好看、新鲜、神奇,在明明暗暗的一个个洞窟走进走出,就像走在变幻莫测的梦境里。”多年以后常沙娜在自己的回忆中这样描述第一次欣赏莫高窟时的感受,这些好看、新鲜、神奇的洞窟艺术持续至今的影响了她的学习、工作、创作。在法国学习过雕塑的妈妈也被这历代的彩塑所吸引,从专业角度欣赏过如此精彩的艺术作品后妈妈的心情自然就好了很多。

敦煌莫高窟,这座最早建于公元366年,最晚建于公元14世纪,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等不同时期开凿的大型石窟群,囊括了735个洞窟、4.5万平方米壁画、2415尊彩塑,所有的这些对于当时的常沙娜而言就是一座学习的宝藏,十几岁的她不用父亲的安排与催促,就会主动跟着研究院的工作人员临摹壁画,在大家的带动下常沙娜对这里的兴趣也越来越浓,在这里她得到了很好的锻炼,她说自己的“童子功”就是在这里打下的。因为敦煌壁画的临摹而练就的“童子功”,使常沙娜获得了一个去往美国波士顿艺术博物馆附属美术学校读书的机会,也因为在敦煌的学习成长,她在从美国回国后结识了梁思成、林徽因,并走进清华大学营建系来到梁思成、林徽因身边工作。

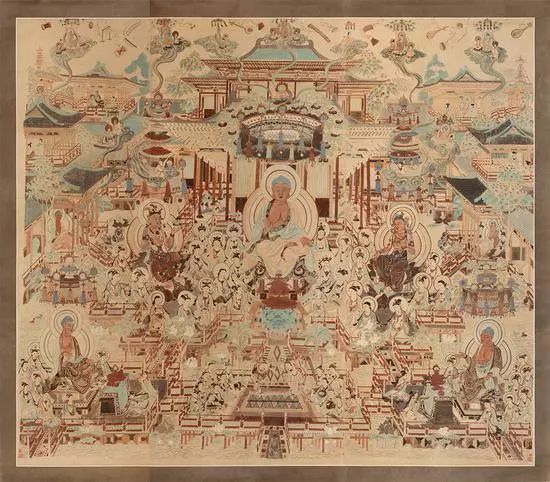

观无量寿经变 272×300.5cm 1946年 中国美术馆藏 常沙娜

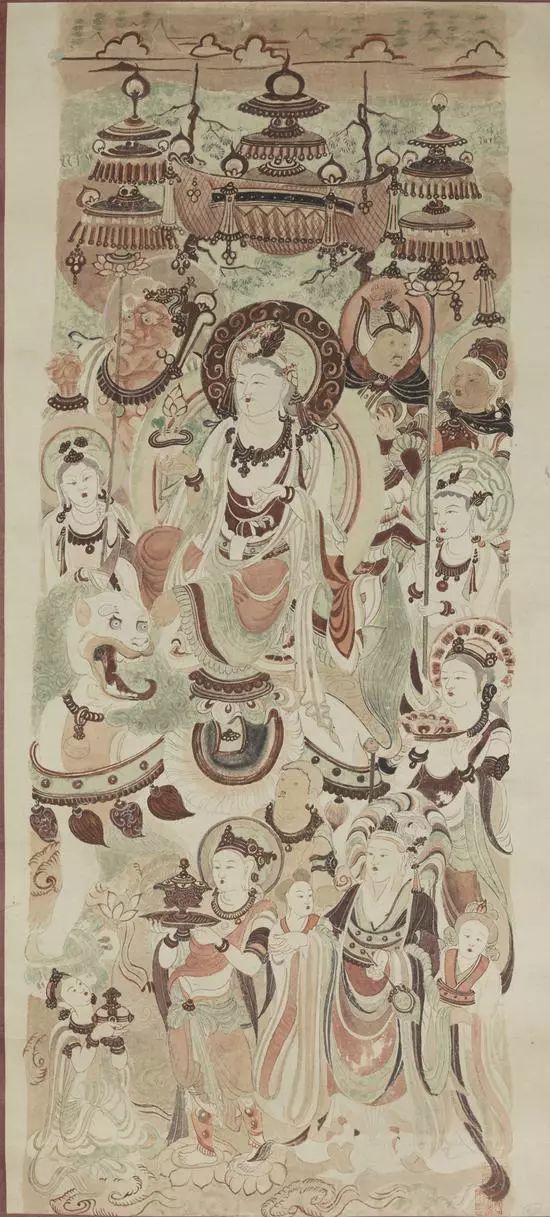

文殊变 108×49cm 1945年 中国美术馆藏 常沙娜

来到林梁身边,艺术设计之路自此开始

新中国成立后,常沙娜受中国留学生回到祖国去行动潮流的感召,在没有拿到学位的情况下决定提前回国,1950年12月刚刚回到国内的常沙娜正好赶上北京大型“敦煌文物展览”的展览筹备,这次展览是在周总理的提议下举办的,希望通过对敦煌临摹作品的展示来彰显我们国家民族文化艺术的重要性,以配合当时抗美援朝进行爱国主义教育,由于当时北京没有相关的博物馆和陈列馆,于是就安排在午门城楼上进行展示。1952年春天展览如期开幕,一天,常书鸿对女儿说:沙娜,你明天要陪着梁伯伯和梁伯母到午门城楼上参观。”因为那时林徽因的身体已经不是很好,所以还特别嘱咐要好好接待、照顾参观。其实梁思成和常书鸿很早就已经是朋友,并经常有来往,作为建筑家的梁思成很羡慕常书鸿可以在敦煌开展工作,因为很多古代建筑已不复存在,而壁画中的建筑图形可以为古代建筑研究提供重要历史资料。得知常沙娜也曾在敦煌长时间的临摹壁画,林徽因在参观时亲切的和常沙娜交流,了解着关于敦煌的一切。

在参观展览后,父亲告诉常沙娜,梁思成、林徽因希望常沙娜可以来他们工作的单位——清华大学营建系做助教,因为林徽因身体不好,这样常沙娜就可以协助林徽因来做正在进行的工艺美术改造等相关工作,具体包括对我们国家传统的工艺品景泰蓝等进行图案设计的改进,并把传统的景泰蓝产品设计为台灯、盒子、盘子等,从而使它们可以用于现代生活之中。林徽因非常喜欢敦煌图案,而常沙娜因为“童子功”又对敦煌各种艺术元素非常熟悉,所以常沙娜将敦煌元素运用到景泰蓝的图案设计中,得到了林徽因的诸多肯定与赞许。

1953年全国院系大调整,22岁的常沙娜离开梁林两位先生所在的清华大学,被调至中央美术学院实用美术系,1956年以中央美术学院实用美术系为师资基础的中央工艺美术学院成立,常沙娜在这所中国工艺美术的最高学府工作了42年,到1998年卸任中央工艺美术学院院长她一直与艺术设计教学相伴,即使卸任院长她的艺术设计创作依然延续,而这一切的开始正是缘于梁思成与林徽因,“那一代人是爱国的、是爱传统的,是认认真真、真正要做研究的。”常沙娜谈起梁思成与林徽因时这样说,通过常沙娜的作品我们可以感受到那一代人的精神与品格深深影响了她。

从人民大会堂宴会厅天顶花灯到香港“紫荆花”雕塑

1958年新中国“十大建筑”开始动工建设,此时任教于中央工艺美术学院的常沙娜被分配到人民大会堂设计组,参与人民大会堂、民族文化宫的装饰设计,在设计人民大会堂宴会厅时,设计组组长奚小彭提议常沙娜可以将敦煌图案元素加了进来,她参考敦煌藻井图案,将宴会厅天顶中央设计为一朵唐代风格的圆形浮雕花瓣组合,虽然图案和造型很漂亮,但却没有和宴会厅的实用功能相结合,在建筑设计院工程师张镈的建议下,常沙娜把花瓣组合同照明灯光和通风设施结合在一起,并把外圈灯口连接,形成宛若项链的效果,这样的设计张镈非常满意,连声称赞这是装饰效果与功能需求的完美统一。

能够将人民大会堂宴会厅天顶花灯成功的设计为鲜明的民族风格,很大程度上得益于常沙娜在敦煌练就的“童子功”,而在常沙娜看来,这是整个团队彼此通力协作共同完成的结晶,而不是她一个人完成的作品,她尤其感谢张镈在这一设计过程中的教导,正是通过这次设计,也使常沙娜深刻的认识到设计不仅要有装饰的美感,同时必须具备实用功能,只有这样才完整,同时她也认识到设计要和时代、传统、材料等的密切的结合,在认真研究、反复摸索的基础上进行创新非常重要,这样的设计思维贯穿在常沙娜之后的所有设计之中,并成为她在中央工艺美术学院教学中始终强调的设计原则。

人民大会堂宴会厅天顶花灯

人大会堂宴会厅天顶装饰设计彩色设置效果图 38.5×103cm (资料来自中国美术馆官网)

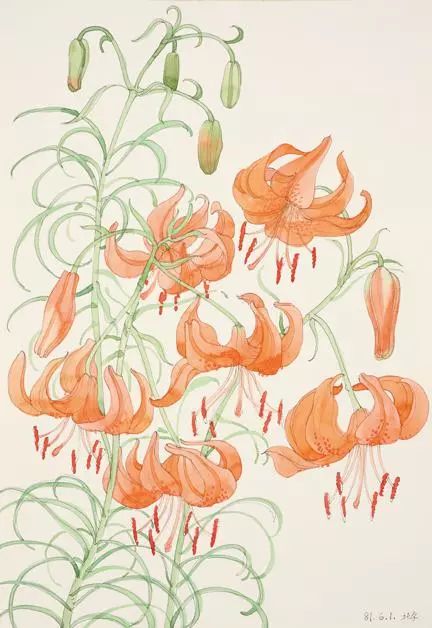

在敦煌练就“童子功”的常沙娜一直将传统作为她设计的主要借鉴来源,但在长时间的设计历练中,她同样看重来自自然的启示,所以她坚持进行花卉写生,慢慢的她将这两点来源总结为民族的传统和生活的自然。在远离敦煌的地方,大自然中的各色花卉,康乃馨、藏红花、土豆花、花生花、仙人掌以及出淤泥而不染的莲花等,同敦煌壁画各朝花卉图案一样使常沙娜兴趣盎然,所看是从传统转变为自然,但所想却是自然连接着传统,同时在一些花卉作品创作中她常常加入蝴蝶等元素,旨在将大自然的生命律动展现的愈加生动,而蝴蝶那飞舞的形象使我们依稀可以感受到敦煌飞天的影子。1997年香港回归祖国,常沙娜主持并参与设计了中央政府送给香港的纪念雕塑“紫荆花”,而这件作品的创意来源正是她长期坚持的花卉写生,在这朵绽放的“紫荆花”雕塑中,我们同样可以感受到鲜明的民族风格,那风格和敦煌如此相像。

细叶百合 35×24cm 1981年 常沙娜(资料来自中国美术馆官网)

仙人掌 45.5×45.5cm 2005年 常沙娜

香港金紫荆广场《永远盛开的紫荆花》雕塑

89岁高龄,一直心系敦煌

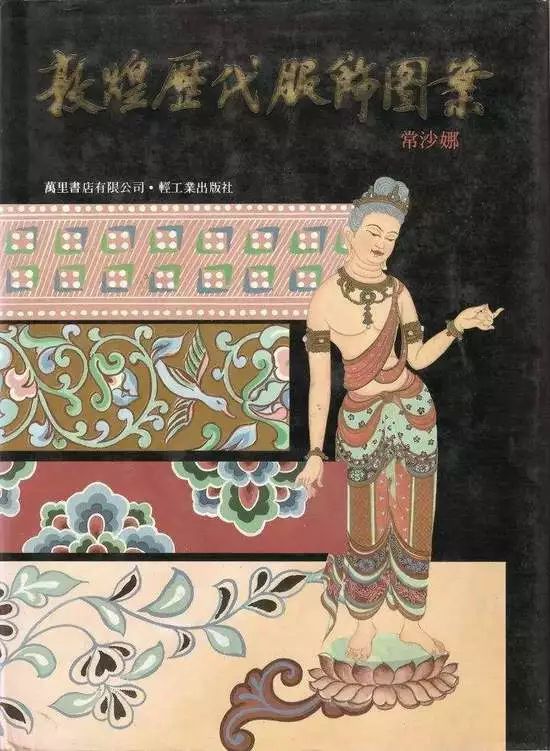

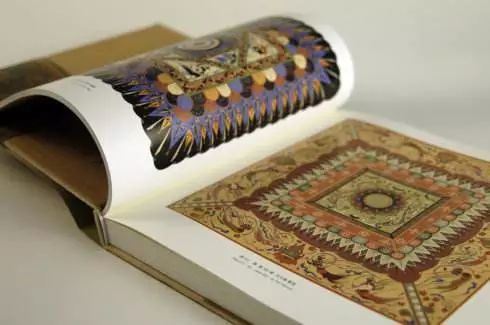

1948年常沙娜离开敦煌去往美国读书,暂时告别了临摹敦煌壁画的岁月,之后的时间她多次回到这里,延续着对敦煌的学习与研究。1959年利用暑假时间和中央工艺美术学院同事来到敦煌收集、临摹、整理莫高窟历代壁画、彩塑人物服饰的图案,并与1986年10月正式出版,爸爸常书鸿题写书名《敦煌历代服饰图案》。2001年《敦煌历代服饰图案》再次出版。2003年常沙娜带领五位博士生先后两次专程赶赴敦煌为筹备出版的《中国敦煌历代装饰图案》整理、绘制资料,同年该书由清华大学出版社出版发行。2009年中英文版《中国敦煌历代装饰图案》重新出版,这也使得更多的美术工作者、研究者可以从敦煌艺术中汲取营养。

《敦煌历代服饰图案》封面

《中国敦煌历代装饰图案》内页

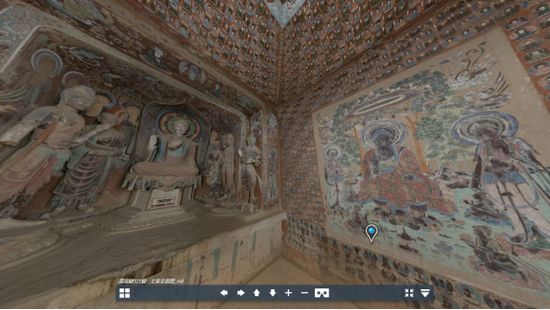

常沙娜在对敦煌的传播中,不仅将历代装饰图案整理成书出版,还将敦煌的风采带到香港。2006年常沙娜和香港志莲净苑合作,以莫高窟盛唐45窟、328窟为蓝本,制作了一组五尊的彩塑,相比较敦煌的干燥香港相对湿润,所以彩塑并未使用泥塑而是选用木雕的方式,彩塑的造型他和木雕师傅一起商量制作,彩塑的服装图样、色调、纹饰以及背光则是她在北京寓所中,听着喜多郎《丝绸之路》音乐将图稿完成,再由彩塑师傅描摹在雕像上,完成后的彩塑寺院师父特别满意,这意味着在香港这座唐代建筑风格的寺院中再现了盛唐气象,对于常沙娜本人而言,因为这段安静勾画图稿的日子,她因病手术后的身体得到很好地恢复。

莫高窟盛唐45窟

香港九龙钻石山志莲净苑彩塑(图片来自志莲净苑官网)

常沙娜与敦煌的缘分仍在继续,2017年03月08日,《花开敦煌-常沙娜艺术研究与应用展》在中国美术馆隆重开幕,她不同时期的作品悉数亮相展览,包括早年间敦煌壁画的临摹。2019年07月15日至09月30日年清华美术学院将特别举办《花开敦煌-常书鸿、常沙娜父女联展》,此次展览也是父女联手办展73年后的重逢,通过展览的对话可以使人们再次感受到敦煌魅力,我们对此充满期待也提前预祝展览圆满。

2019年04月21日,89岁高龄的她来到清华大学新清华学堂《人文清华》论坛,再次走上讲台,讲述她心中《永远的敦煌》,演讲开始时她向大家介绍,从昨天开始到今天早上,她就一直处在很激动的情绪中,这是一位常年坚持创作、奋斗在教育第一线、将设计艺术和工艺美术的魅力奉献给大家的人再次走上讲台应有的激动,也是一位与敦煌结缘数十载的人再次讲述敦煌时应有的激动。

从讲座到回答观众问题,再到接受媒体采访,我们看到她对敦煌充盈感情,同时也对今天敦煌的研究与应用充满殷殷期望, 对于聆听讲座的青年学生谆谆教诲,她希望面对敦煌的研究要下定决心、扎扎实实、吃苦耐劳、刻苦用心,切忌太浮躁,她认为敦煌是一座丰富的艺术宝库,取之不尽、用之不竭,自己专门取了一个敦煌图案的专题,除此之外还有音乐、乐器、舞蹈、建筑等太多专题方向大家都可以去研究。通过认真的研究而获得真正的感受和感悟,在此基础上踏踏实实做设计,包括建筑上的图案设计、服装上的图案设计、日用品上的图案设计等,更重要的一点是在设计的过程中思考如何更好的彰显中国特色,她说我们有五千年的历史,敦煌也有一千多年的历史,我们自己的文脉与血脉要延续,绝对不要忘了我们中华民族有自己的特色,这些都应该在设计中加以运用。

中国美术馆《花开敦煌-常沙娜艺术研究与应用展》展览现场(资料来自中国美术馆官网)

清华大学新清华学堂常沙娜《永远的敦煌》演讲海报

去年,常沙娜因为参加一次国际论坛再次来到敦煌,这也是她最近一次来到敦煌,她告诉我们,现在敦煌发展的很好,和她刚到敦煌时相比树种的更多了,花草也种更多了,绿化很好,全然不是那个蔬菜紧缺时的敦煌。为了应对日益增多的游客缓解石窟参观压力,敦煌研究院建立了数字博物馆,但大家看过数字博物馆之后更加强烈的希望看到原窟,这也足见敦煌的魅力。能够与具有如此魅力的敦煌结缘对于常沙娜来说是一种幸运,她持续的被敦煌艺术所滋养,敦煌可以迎来常沙娜也是敦煌的幸运,它被更好的调研、整理,被更广泛的运用、传播,常沙娜与敦煌的缘分仍在继续,因此,我们也有理由期待将来她们的故事一定可以带给我们新的精彩。

数字敦煌.莫高窟西魏285窟(资料来自数字敦煌官网)

数字敦煌.莫高窟初唐322窟(资料来自数字敦煌官网)

(本文根据2019年04月21日常沙娜老师在清华大学新清华学堂题为《永远的敦煌》演讲、演讲结束后接受网易艺术的采访整理而成,并主要参考《黄沙与蓝天——常沙娜人生回忆》一书。)

- E N D -