顺时针研习历史,逆时针解毒世界

微信公众号:历史研习社

原创-NO.1149

作者:霍小山

审核:任逸飞 编排:风晓暮

最近,国产剧

《都挺好》大

火,豆瓣评分高达8.5,展现了一个一点都不好的“原生家庭”,以及这个家庭之内的各种矛盾:重男轻女、巨婴、中国式长子、养老啃老、老年婚恋······该剧触发的话题也令人深思:

我们到底该怎样对待自己的原生家庭?

《都挺好》的剧情在这里也无需赘述了,笔者认为,这部剧的出色之处在于,同样是讲一个重男轻女的妈,在《娘道》里就把这个妈塑造成了一个伟大无私的母亲,而在

《都挺好》里却没有对这种偏心的母亲加以任何美化

,反而是把她对女儿的恶行展现得淋漓尽致,这自然能引起许多在现实生活中与剧里的苏明玉有着同样经历的女性的强烈共鸣。

有人说,近几年中国人才开始注意起原生家庭对个人成长的重要性。其实也不然,我们很早就开始注意到原生家庭对一个人成长的巨大影响,甚至还将其用于社会生活的方方面面,尤其是宣传领域。

这其中一个最为明显的例子,

便是国、共双方对蒋介石成长经历的宣传上。

在解放以后的很长一段时间里,我们曾一直用原生家庭这个因素,去揭示蒋介石罪恶心灵的源泉,并对其加以丑化。譬如,辽宁美术出版社1962年10月出版的连环画

《人民公敌蒋介石》

,在其开篇的“内容概要”上就说:

“旧恨新仇,中国人民是记忆犹新的。现在我们就来查一查卖国贼蒋介石的家底宗谱,看一看他的反动丑恶的出身历史和二十多年来所犯下的滔天罪行。”

可见,在连环画作者的眼中,

蒋介石“反动丑恶的出身历史”

跟他这辈子犯下的滔天罪行,是莫不可分,且具有相同的重要性的。

▲

《人民公敌蒋介石》封面

那么,

蒋介石的出身历史究竟是如何反动丑恶的呢?

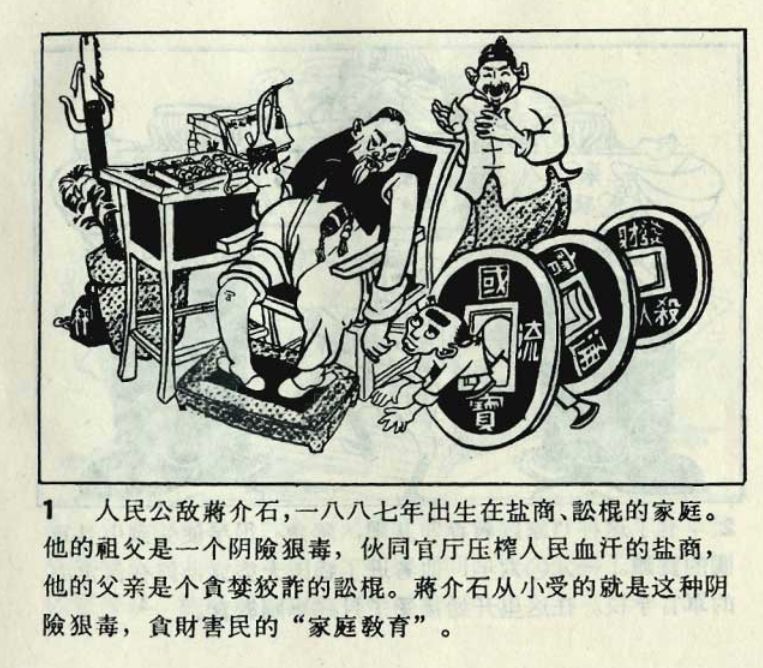

连环画第一页的文字说明详细介绍“人民公敌”蒋介石,1887年出生在盐商、讼棍的家庭。他的祖父是一个阴险狠毒,伙同官厅压榨人民血汗的盐商,他的父亲是个贪婪狡诈的讼棍。蒋介石从小受的就是这种阴险狠毒,贪财害民的家庭教育”。于是,这段文字告诉了读者,

蒋介石反动丑恶的原生家庭,是蒋介石一生罪恶的源泉。

▲

《人民公敌蒋介石》内页

连环画第二页的文字说明又更进了一步:

“有了这种家庭教育的基础,蒋介石很早便受到中外军阀的赏识。一九〇六年,他考进了窃国大盗袁世凯在保定办的军官学校。在这里开始接受了封建军阀教育”。

这段话又告诉读者两点,第一,蒋介石出生于丑恶反动的原生家庭,因此基因里就有一股子坏水,做祸国殃民的事情很有天赋,所以很早就被反动势力看上;第二,蒋介石因为受过丑恶反动的家庭教育,所以才会去报考同样反动丑恶的袁世凯办的学校,他希望能在里面继续学习丑恶反动的文化知识。

只不过作者在这里犯了一个逻辑错误

,那就是蒋介石既然已经被封建军阀赏识,那为什么还要通过封建军阀办的学校的招生考试呢?虽然蒋介石天生就是个反动分子,但不代表他就一定是个“学霸”啊?假使蒋介石是个学渣,考试都考不过,那封建军阀就不能录取他了。若是这样,封建军阀难道就不可惜这个天生自带反动基因的好苗子吗?

可见,当时的政治宣传,有一个特点

,那就是要系统性地丑化敌人的一生,就要先从丑化敌人的原生家庭开始。原生家庭一代丑恶反动还不够,最好是好几代都丑恶反动。这样,因为性格遗传和家庭教育的关系,敌人的丑恶反动就成了必然,或者说,成了一种宿命。凡是看过这本连环画的读者,估计都会心生感慨,这样糟糕的原生家庭真是把蒋介石给“毁”了啊。

不过,这种

通过丑化敌人的原生家庭,来丑化敌人的做法,也不是中国的专利。

比如在二战时期,纳粹德国的宣传机构便嘲笑英国首相丘吉尔是一个“杂种”(mongrel)。丘吉尔的父亲虽然是个如假包换的英国贵族,但因为他的母亲是一个美国人,丘吉尔成了一个名副其实的混血儿。对于特别重视血统纯净的希特勒来说,把一个混血儿丑成为一个血统不干净的“杂种”,这种攻击可谓恶毒之至。

如果换个思路来想,原生家庭既然对个人的成长如此重要,以至于一个人的性格特点、处事方式、价值观、心态、爱的能力、安全感的确立、人际交往模式等等等等都深受其影响,那么,

塑造一个完美的原生家庭,自然而然也就可以培植出一个完美的人物形象。

抗战胜利后,国民党的宣传机构也曾出过一本讲述蒋介石生平的连环画,名叫

《蒋主席画传》

。这里面蒋介石的原生家庭就可谓“完美之至”了。

书中提到蒋介石的祖父蒋斯千,晚年自主创业,开办玉泰盐店,因为他“原是书香后代,并不像别的商人,只知囤积居奇唯利是图,他买卖一秉公道,所以信用卓著”,生意做大了后,他又“提出一部分去做地方公益的事业,兴办学校,修筑道路。”可以说是个乡镇企业家的楷模。

而蒋介石的父亲蒋肇聪,年纪轻轻就继承了玉泰盐店。人家不但把生意做得有声有色,而且非常富有社会责任感,平日里喜欢管闲事,而溪口乡里人也喜欢他来管闲事。换句话说,当时蒋肇聪俨然就是个“乡贤”。可惜蒋介石八岁那年,父亲蒋肇聪就去世了,留下一对孤儿寡母。

▲

《蒋主席画传》内页

蒋介石幼年丧父,由他的母亲王采玉一人把他抚养长大。作为单亲家庭的孩子,母亲在他心中的分量可想而知。蒋介石后来一直着力将母亲描绘成一个愿意让儿子为国牺牲的伟大女性,类似于岳飞的母亲那样的光辉人设。

《蒋主席画传》

里说,

蒋母王采玉是一名标准的东方式的贤妻良母

,“很懂得家庭教育和儿童教育,她晓得如何教养她的孩子,使他成人有为“,“她对主席的管教,非常留心”,母亲对蒋介石礼仪规范上的教育,甚至成了蒋介石日后推广新生活运动的思想源泉。甲午战争后,蒋介石立志要去日本学习军事,以此救国救民,当时蒋氏家族的人都表示反对,唯有王采玉深明大义,力排众议,“把值钱的首饰用器,一起都拿去变卖了”,凑齐了蒋介石东渡留学的费用。

▲ 《蒋主席画传》内页

除了《蒋主席画传》,其他按照国民党的价值取向撰写出来的蒋介石传记作品,也有刻意给蒋介石原生家庭加“滤镜”之嫌。比如双语大师熊式一用英文写成的

《蒋介石传》

,就说蒋介石的外祖父王有则,是一名同情太平天国运动的革命先驱。他虽然于蒋介石出生前五年就已亡故,但是他的精神对蒋介石影响巨大,

蒋介石的“爱国主义”精神就是直接继承他外祖父的。

蒋介石的外公因为同情太平天国农民运动而牺牲,可谓是仁人志士,蒋介石的母亲又有着伟大如《娘道》女主角般的家国情怀,所以,在这种原生家庭中长大的蒋介石,必然是一位心怀天下的爱国者。

这种通过美化人物的原生家庭,进而来美化人物的宣传手法,不但中国人驾轻就熟,外国人也轻车熟路。

再以希特勒为例子,希特勒当年在狱中写《我的奋斗》的时候,就把他那个经常家暴的父亲“改造”为一名理想的巴伐利亚乡下人,拥有很多优良品质,诸如坚韧不拔、意志坚定、工作努力、朴实无华。希特勒还说自己之所以立志为德意志而战,就是因为受到他父亲的民族主义信仰的熏陶。然而事实上,他父亲不过是一个循规蹈矩的海关公务员,根本就没有什么德意志民族主义的热情。

假使同时阅读《人民公敌蒋介石》和《蒋主席画传》中的内容,读者一定会感受到一种巨大的荒诞感,

这难道说的是同一个人吗?

仅仅是对蒋介石祖父人品的叙述,两本书的描写就天差地别,前者是“阴险狠毒”,“伙同官厅压榨人民血汗”,完全是黄世仁的人生导师;后者则是“遇有远近贫穷病人,他均亲为医治,施医赠药,乐善不倦”,完全就是个雷锋的翻版。

其实,国、共两党出于特定时期各自的政治诉求,

对蒋介石原生家庭进行的美化与丑化,既不足信,也不可取。

我们要想还原蒋介石原生家庭的本来面目,就需要从翻阅各种一手的历史文献入手,而随着近年来蒋介石《日记》、《五记》、《事略稿本》以及《年谱长编》等重要历史资料的公开与出版,我们对蒋介石成长经历的认识也就能逐渐超越党派之见,找寻到一个客观公正的视角。

▲ 蒋介石的出生地——玉泰盐铺(摄于2016年8月)

蒋介石原生家庭最大的特点,就是家道中落,孤儿寡母。这种情况在民国人物中其实并不少见,当时的很多名人在童年时都有“孤儿寡母”的经历,比如鲁迅、胡适等等。由于父亲早逝、家道中落,艰难的生活使得蒋介石的心灵过早落下了记忆的创伤,以至于到晚年都对这段经历念念不忘。

1946年6月,蒋介石在日记中追忆起父亲去世后一年,家中遭遇洪水,乡里亲朋却都不闻不问的惨境:“忆十岁之年,父丧未满一年,是年夏初,······乡间洪水浸屋三尺,为从来所罕见。此时家中惟寡母与孤儿二人,胞妹幼稚自不知情。透水半日,无人来家援。吾乃闻吾母悲叹曰:如汝父在,近邻铺中人皆早来协助,而你父亦自在家主持一切,决不如今日之孤苦伶仃矣。”

单亲家庭的成长轨迹不仅成就了蒋介石之后特立独行、坚毅果敢的特质,

自然也对他的性格产生了负面的影响。

▲ 蒋介石(右)、元配毛福梅(左)、母亲王采玉(中)与蒋经国(前)

在

《天下得失:蒋介石的人生》

一书中,王奇生曾这样分析原生家庭对蒋介石一生的影响,首先是它的正面影响:“张狂顽劣,与恋母爱哭,竟共存与少年蒋介石一身。也许正是这种张狂顽劣的天性,以及没有父亲权威的压抑和阻碍,铸就了敢想敢干、不屈不饶的性格,并最终成就了这位乱世豪杰。”

而

其负面影响,就是“多疑”

,对人缺乏信任,感觉“总有刁民想害朕”。1920年5月,蒋介石曾在日记中写道:“除母子之外,天下决无义友红戚,无事则首聚谈心,似为至交,有事则彼此避匿,一如风马牛之不相及者,甚至背笑腹骂,幸灾乐祸,今而后乃知友朋之交,竟止如此而已,抑或吾自不能以诚待友乎!”

王奇生认为,蒋介石“即使成为独裁者之后,也以培植双重派系而互相制衡,以巩固自己的地位,如党务中的CC和三青团,特务系统中的中统和军统、黄埔系中更是派系林立。这种多疑的性格与童年的创伤有关,

因为孤儿寡母、见惯了世态炎凉、旁人白眼,蒋除了母亲之外,无一人可以信任,故成年之后无法摆脱幽暗多疑的心理

,在日记之中,常常感慨、质疑友朋、同仁和部属之不可靠。一代枭雄气度如此狭隘,最后落得众叛亲离,败走麦城,也不属奇怪。”

这么看来,似乎蒋介石的成功与失败,都与他原生家庭的潜在影响息息相关,可谓“成也萧何,败也萧何”。

不过笔者倒觉得,上述的分析,虽说有一定道理,也未必可以全信。因为同样是孤儿寡母、家道中落的原生家庭出身,

为什么胡适、鲁迅、蒋介石三人的性格和价值观就大异其趣?而他们之后的成就也截然不同呢?

胡适在他那篇十分有名的文章《我的母亲》的最后,曾这样说:“我在我母亲的教训之下住了九年,受了她的极大极深的影响。我十四岁(其实只有十二岁零两三个月)便离开她了,在这广漠的人海里独自混了二十多年,没有一个人管束过我。如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人,我都得感谢我的慈母。”

▲ 胡适的母亲——冯顺弟

原生家庭对人一生的影响固然巨大,但这种影响未必不会受到后天各种环境的改造,从而发生质的变化。比如,胡适少年时代去美国留学,而鲁迅少年时代去日本留学,两者所受的教育对他们的思想都产生过巨大的影响。

此后,同样是写文章,鲁迅喜欢鞭挞中国人的国民性,而胡适则喜欢批评中国的政治制度。前者认为中国的国民性太恶劣,所以才导致中国的贫穷落后,而后者则认为中国专制残酷的政治制度,才导致了中国的一蹶不振。因而,两人提出的救国方案也截然不同。

时下很多自媒体借着

《都挺好》、《狗十三

》

等影视剧的东风,大肆渲染原生家庭决定论,什么“来自家庭的‘爱暴力’,才是影响我们这代人敏感、胆怯、自卑、多疑等大多数负面性格的重要因素”,什么“这部电影剖开这些家庭相处,让我们意识到,我们为何会成为今天的我们”。

其实,

原生家庭对人的塑造,真的就有某些自媒体人渲染的那样具有决定性吗?

不知道大家有没有看过《风雨哈佛路》(这部自传后来还被拍成了同名电影Homeless to Harvard),主人公丽丝父母吸毒、8岁开始乞讨、15岁母亲死于艾滋病、父亲进入收容所,她开始流落街头,捡拾垃圾,偷东西。在学校时,肮脏的衣着,和藏在头发里的虱子让她饱受同学嘲弄,终因逃课被送进疯人院。