猫儿胡同·第419辑

持续25年的方便面大战

可能要结束了

要说这场25年前的方便面大战,咱们先从1990年,28年前说起。

那一年北京发生了一件天大的事儿——举办第11届亚运会。

在我等80后眼中,这次亚运会对北京产生的影响可谓空前,甚至绝后。奥运会改变的北京,硬件上大都集中在了北城乃至整个外城,软件上改变甚大。然而1990年的北京城,主要还是那个以老城墙即二环路为界的,真正意义上的北京城。

在方便面上也留下了熊猫盼盼。

9月初,距离亚运会开幕还有十多天的时候,已经有一批运动员入驻亚运村。虽然不比2008年,但毕竟是中国改革开放后的第一次盛大赛事,投入力量可想而知。

举个例子来说吧。当年办亚运会无数人捐款,国家给出的口号是“集资办亚运”。看看,您不是捐款,是为国家集资。这种参与感多么强烈。

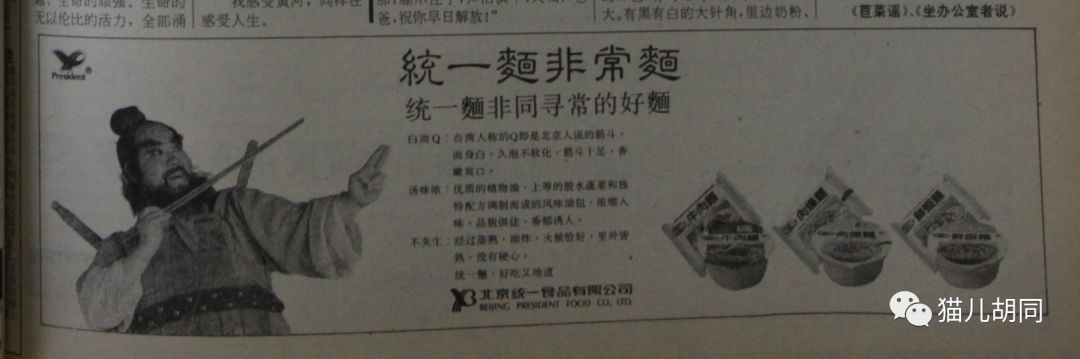

以上三个广告,都是当时北京晚报上刊登的。

然而,但是,but……

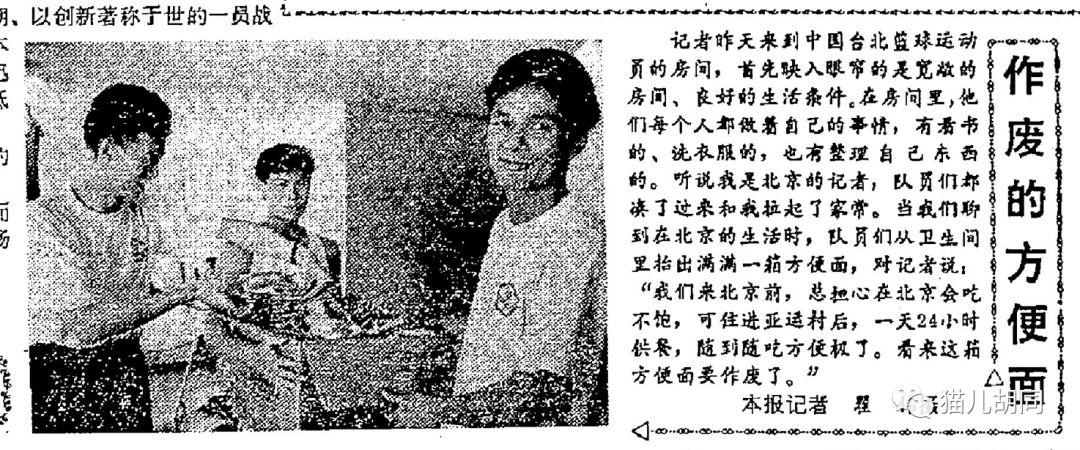

亚运村里来的一批中国台北(当时还不叫中华台北)篮球运动员,却不那么踏实。来北京之前他们很担心咱们这边的情况,甚至担心吃不饱饭。于是他们带了一样应急品——

一箱方便面。

他们是这么说的:“我们来北京前,总担心在北京会吃不饱,可住进亚运村后,一天24小时供餐,随到随吃方便极了。看来这箱方便面要作废了。”

也许是两岸关系导致信息不畅,也许在海峡对岸人眼里,我们这边的生活水平还很差。这一幕,恰好被赴亚运村采访的北京晚报记者翟伟记录下来。

9月13日,北京晚报上的这篇报道。

今天回看这条报道,我们会对台北运动员的态度有些……不满。也太小瞧我们了,我们自己吃不饱,还能不给对岸同胞吃饱?即便吃不饱,难道北京还没有方便面吗?还要从台湾带来?

那么问题来了。方便面,到底是什么?

别着急回答。

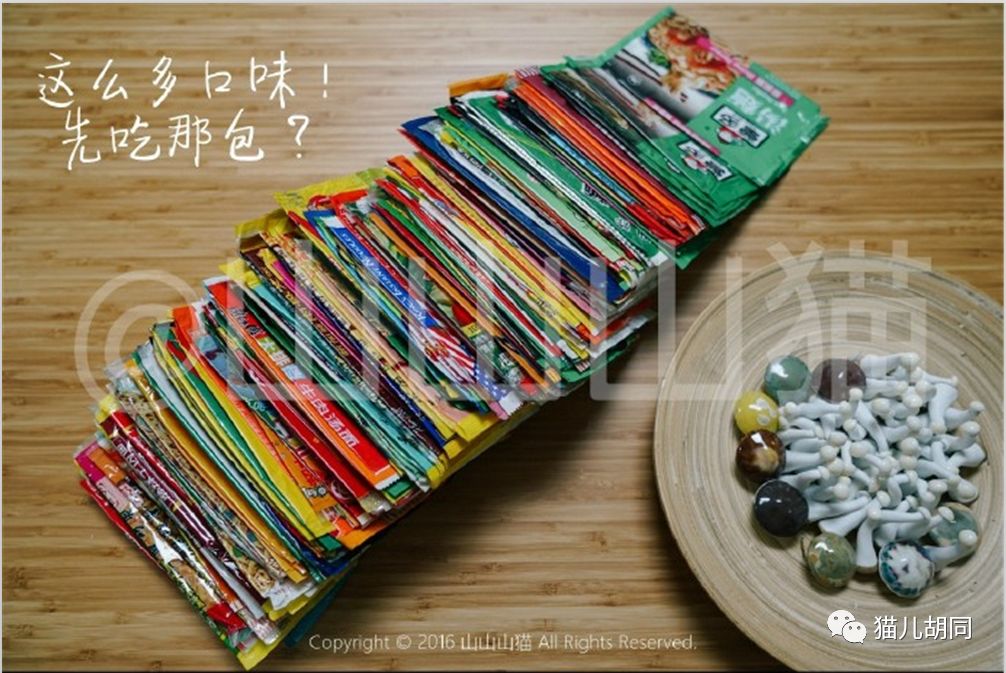

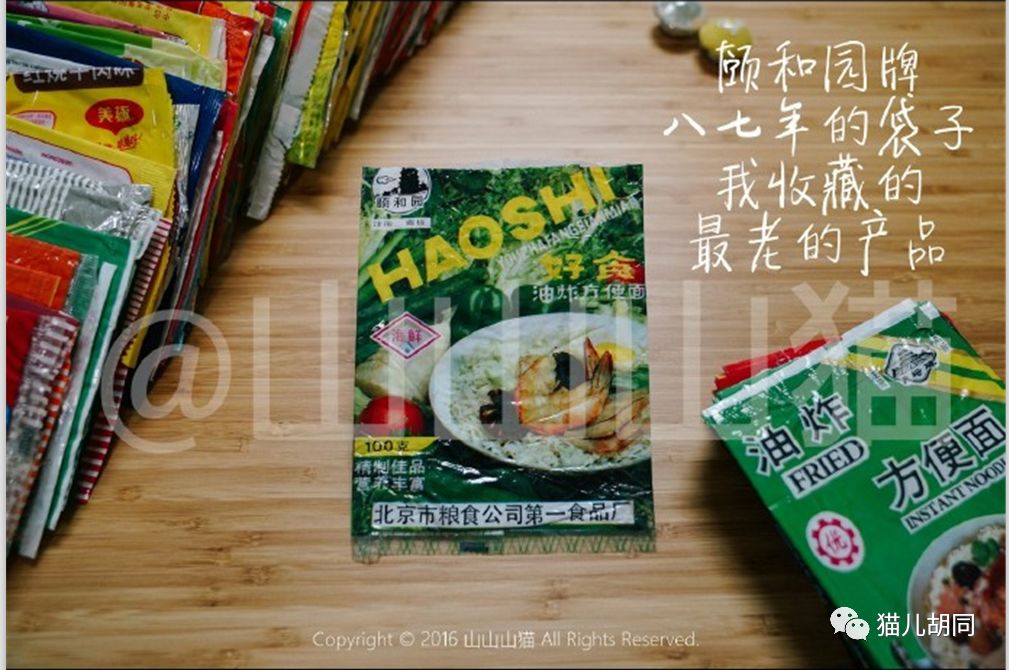

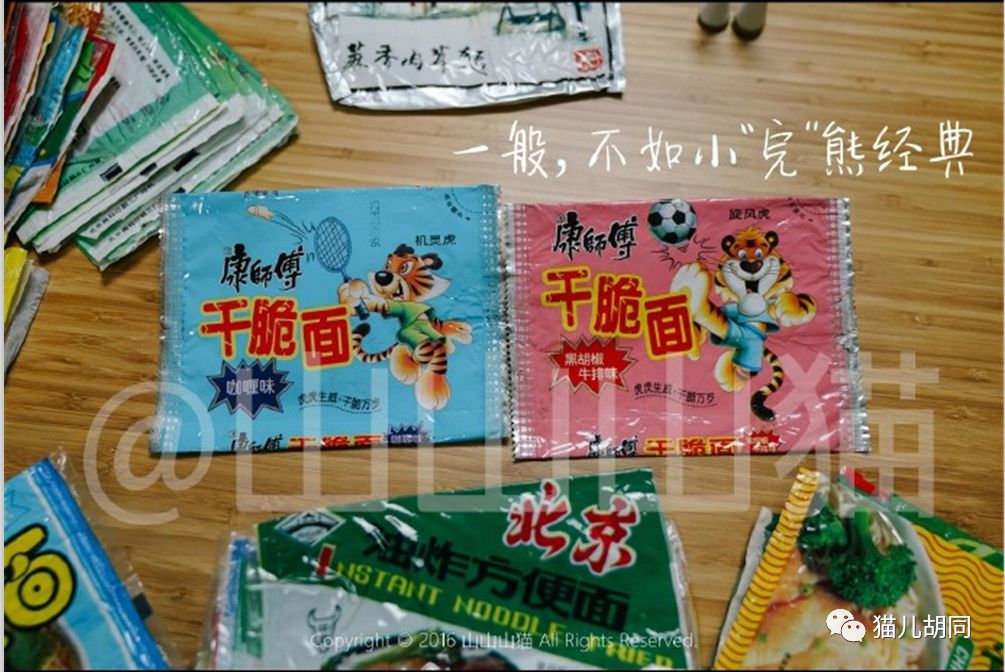

本文照片由山猫先生提供。他居然收藏了无数方便面包装,让人感叹,世界之大无奇不有。也正是他的收藏,让我们能找回很多很多回忆。感谢这样的奇人。

山猫收藏的方便面包装袋。后面展开,您一定能找到您当年的最爱。

方便面大战

之序幕

北京亚运会仅仅三年之后,1993年。

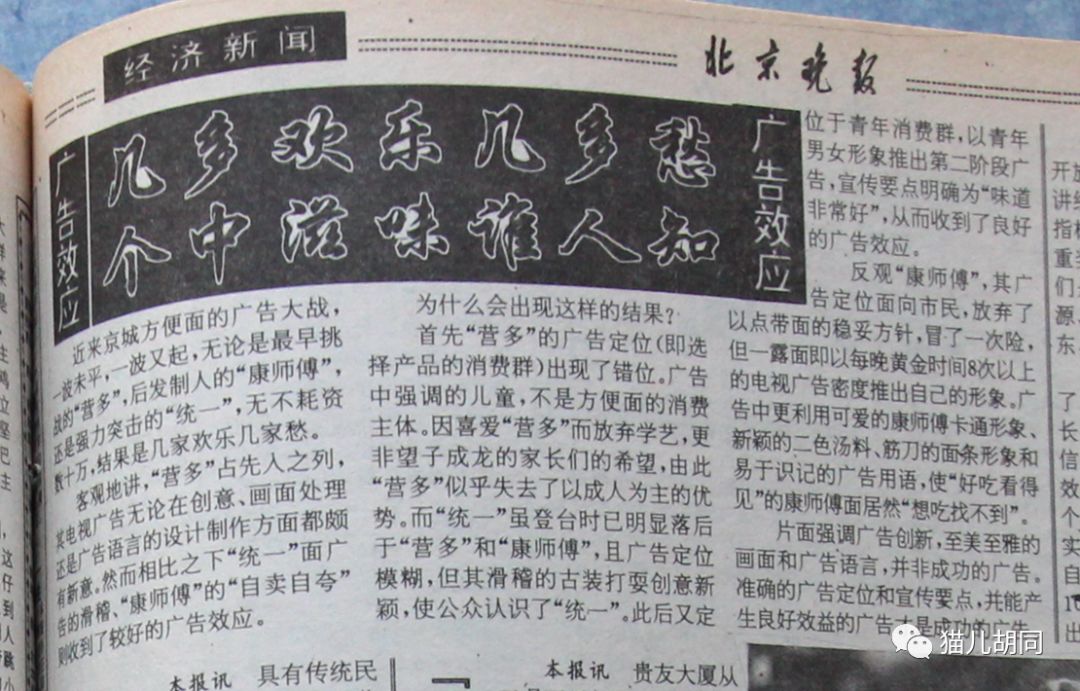

北京市场上兴起了方便面大战。四大品牌的“高档”方便面,彼此展开广告攻势,争风吃醋。

北京晚报1993年3月的报道。

在此我们给“高档”一个定义——拥有两包调料。

最早出现在北京市场上的所谓“高档”方便面,应该是营多。就在亚运会后至1993年这一两年里,康师傅、统一两大品牌都来了,而相对具有本土特色的“一品面”是这场战争中,唯一一个可以与另外三家争雄的产品。

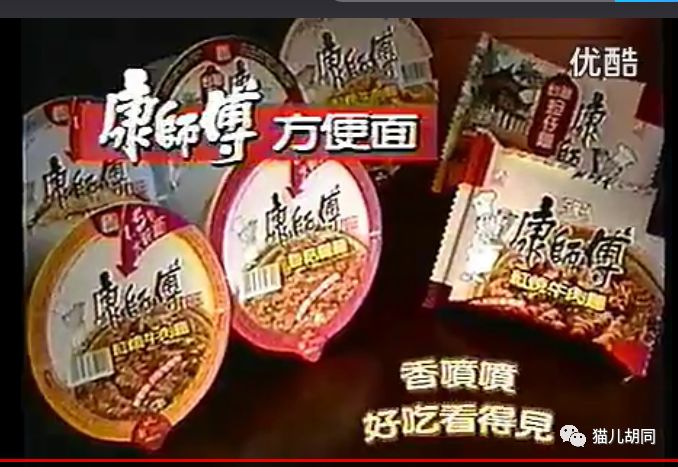

康师傅。这并不是最老的包装,别着急往下看。

不过,在这个时代说“四”,人们首先想到的一定不是方便面,而是四大天王。张学友、刘德华、郭富城、黎明在很多年轻人心里好得跟拜把子兄弟一样。

换句话说,我们更多是从电视剧、电影里面,了解到了海峡对岸乃至港澳的社会状态。那无疑是让我们有些羡慕的。

所以,方便面的战火,顺理成章地跨越了海峡,来到了我们身边。

方便面大战这一年,方兴未艾的四大天王曾聚会人民大会堂参加义演。

“营养”、“方便”

早年间在我们印象中最经典的方便面,应数天坛牌海鲜方便面,也就是这个。

对吧, 最经典的啦。

然而实际上,它并非最早出现的产品。

早在1979年至1980年,北京就开始生产方便面,最初是北京方便食品厂(原北京食品机械修造厂),而口味则是番茄酱面和麻辣面。不久之后,增加了猪肉松、牛肉松、虾黄、鸡松口味。又过不久还增加了喜面、寿面。

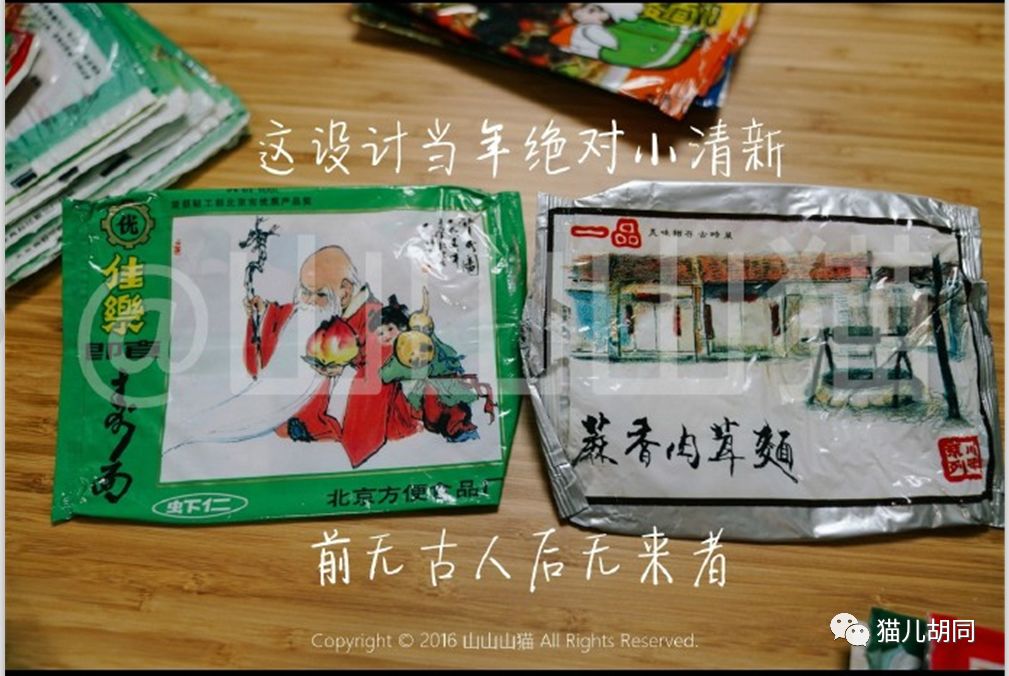

左边就是寿面。我虽是个北京的80后,但我真的从没见过这个包装。恐怕除了山猫这里,别处您也找不到它了。

现在我们常说很多食品变了味儿,比如说牛奶看不见奶皮,比如说茴香不香。当年的方便面,不知里面是不是货真价实。以上几种产品,恐怕吃过的朋友很少了吧。

有趣的是,据当时北京晚报报道它为“方便面条”。可见“方便面”一词还没有被广泛接受。而且在1980年的报道中,还特地介绍了食用方法,即沸水闷泡5分钟。

1980年12月晚报报道“方便面条”。

但市场上“有”方便面,与我们“吃”方便面,着实是两个概念。

旧体制的效率低下,工厂车间混日子到点儿早早奔食堂的大有人在,我们真的需要方便面吗?方便面那么贵,我们吃得起吗?更要命的是,那个年代的方便面好吃吗?

一些方便面的老包装,年代不详,有没有朋友能认出一二?

以1985年为例,当时广东产的三鲜伊面在东单春明食品店出售,其价格是每袋3毛5分钱。而当时北京晚报报道,位于酒仙桥的一家饭馆,半斤炸酱面的价格是2毛5。这一年很多曾经的小吃店都改造成了饭馆,但政府则在提倡多卖低价菜。

那,为什么还要吃方便面?

因为它“正在”变得“好吃”和“方便”。

1982年12月,北京晚报注意到了这个现象,“为了简化家务劳动”,很多单位都在下功夫开发方便食品。一些好产品,如义利面包,甚至有人为此排队半天;面粉二厂正在加紧生产方便面,但仍然供不应求;保质期长的罐头菜即将推出;速溶方便饮料已经面世。

方便面包装袋。从设计来看,有些大概是80年代的,也有的是90年代的。

而社会节奏快起来,更是无法阻挡的发展趋势。

1985年东单春明食品店店员说,之前买方便面的是学生和知识分子多,现在各种人都有。“看来,人们已开始认识到了时间的宝贵,不愿意在紧张的学习和工作之中,再为吃饭而耗费更多的精力和时间了。”

小小文章,其大标题是四个字:“时间宝贵”。后面还有个惊叹号。

1985年1月,北京晚报的报道。

至1987年,北京方便食品厂开始推出带有脱水蔬菜的方便面,北京市粮食工业公司从日本引进碗装方便面生产线,在长城食品厂试产。

小小的脱水蔬菜,为方便面带来了稍许改善的“营养”;碗装面则意味着更方便。至此我们终于可以回答一下开头说到的,方便面,是什么?

正确且唯一的答案:是时间。

华丰方便面沈殿霞代言的广告。是1995年的。

方便面

能否再好吃点?

这个问题不是我问的,而是1991年,北京晚报记者李晓光问的。

此时的北京,已有28条方便面生产线。但是其产品与十年前竟无太大区别,与日本、港台相比,仍然有明显差距。国产方便面的调料始终是碎海米、味精、盐、麻辣粉,且面条本身口感差。

山猫收藏的,颐和园牌方便面的袋子,也是稀罕物了。包装上总有虾仁青菜,然而实际吃起来,那种差距感……我们都习惯啦。我曾在二厂方便面里吃出一个约有5毫米长的一个小钳子,仔细想了半天,可能来自于虾米皮中混进来的迷你螃蟹。果然海鲜。

直到1992年前后,平静无常的方便面市场开始被黄金时间的广告所打破。深山夜雨中,长得跟李逵似的、说不清丫混的是黑道还是白道的刀客,推门走进一家简陋的小饭馆。

“客官,您是打尖儿还是住店?”

“我吃面。”

太经典了。

然而经典的不只是广告,更是味道。那一天,还在上小学的山猫回到家里,因父母都有事儿,得自己打理一顿饭。

他翻出了几袋方便面的时候,本来没报什么太高的希望。然而打开之后他惊奇地发现,那营多的馄饨面里面,居然有——

两!包!调!料!

营多的最初一代包装。

“惊艳。”他第一次遇到这样的方便面。大概当时卧了个鸡蛋,吃得满嘴流油。

营多广告最后,小孩那番话我记不起来了,反正刀客吃了面喝了汤,一摸刀,“说,是谁做的?”

小孩吓得一激灵,帘子后面影影绰绰一个女人回答,“是……营多面”。

营多营多

吃了再说

不久之后,这条广告最后加上了刀客的两句话,便是“营多营多,吃了再说”。

营多后期产品。

90年代初我在永外革新里的姥姥家附近上小学。姥姥家的中午饭总是那几样,虽然生活水平已经让饭桌上顿顿见肉,但还是觉得不好吃。于是时常管大人要钱,买袋“二厂”方便面。5毛,我记得很清楚。

后来就有了营多。几乎同一时代,北京还兴起了“小批”,市场价1块2的营多,大概1块就能批发到整箱的。后来还降价,8毛就能买到了。

“不愿意吃饭?那让他自己煮方便面去吧。”大人无奈地说。至于早餐,更是方便面卧鸡蛋,而且有个细节,调料一定要在起锅之后放,味道浓郁。

但营多不是没有缺点。汤多了味道会格外淡,汤少了的话,营多会有一股苦咸味儿。额,我说的是营多的牛肉面。

而山猫最喜欢的是海鲜味儿。这个嘛,呵呵,很多方便面都有海鲜味儿,我一直觉得那就是咸味儿而已,跟他口味不太一样啦。您瞧瞧,如果当年没有吃过几百袋,哪会有这么清晰的记忆啊。

也正是从这个时代开始,港台货等进口货备受青睐。具体到方便面乃至食品包装上,使用繁体字,意味着更好的质量。

这也是山猫收藏的营多。可是我怎么不记得吃过这几个品种?是不是此时营多已经边缘化了?

营多是一个印尼的品牌,进入国内的时候是“东福食品”这么个公司,大概也是和国内粮食系统合作的。后来还推出过“营多捞面”等新产品,广告没少做,但是衰落较快,几年之后市场被康、统占据,至今已经淡出国内。

不过淘宝上还能买到进口产品,有兴趣的朋友去试试吧。

康师傅

不愧是师傅

康师傅和营多,谁更早?难说,在我的记忆中,似乎康师傅更早,然而从当年的报道看,营多还要早一点儿。不重要啦。

好像是康师傅,最早普及了“碗面”这个概念。在二厂方便面时代,尽管包装后面印着倒水、盖碗的食用方法,但吃过的人都知道,那泡面吃的口感比起煮面差太多了。

“好吃看得见”。康师傅老广告的视频,能搜到几条,有兴趣的朋友可以去看看。

而康师傅,很不客气地,直接给了“泡面”一个巨大的推动——分量差不多的面,袋装的卖1块多钱,而碗装的就要卖两块多。如果买了碗装的,你还舍得对那个发泡碗视而不见吗?

至于味道嘛,呵呵,泡面仍然是泡面。

康师傅使用的包装是淡粉色——大概现在可以算作马卡龙色。可惜当年我们没有少女心。

这应该是第一版包装,跟我记忆中一样。最早的广告中是红烧牛肉面、台湾担仔面两个品种。

简单说说康师傅所属的顶新集团。它成立于1958年的台湾,旗下品牌除了康师傅,还有味全、德克士、全家超市等。1989年,它的食用油业务率先来到北京,即顶好油。1992年成立天津顶益,生产方便面。

后来便有了不同档次系列。

大排档系列。

面霸120。刚上网上一搜才知道,原来这个系列也已经停产升级了。

统一

听着就那么霸气

1993年,方便面大战这一年,海峡两岸通过方便面产生了新纽带的时候,也是两岸通邮实现的一年。三通?那是2008年最终实现的“通航”。

而方便面的“统一”先来了一步。

最初版本的统一。下面的炸酱面、辣酱面,后面还会说到。

和营多类似,统一当时的广告是也是武侠题材,一个拿着长长筷子、也长得跟李逵似的人物,指点着一碗碗面唱广告歌,“统。一。牌。。方。便。面。。(然后一段说唱实在记不起来)……就在里面。” 有网友提到过,那似乎是《倩女幽魂》的创意,而广告歌也是改编自黄霑的歌曲。确实,无数经典武侠电视剧都是这个时代出来的。

卧槽,我竟然搜到了那个广告。这是个老广告合辑,各位从40秒开始看。

看了才知道,原来当年是是有奖促销。

晚报上的广告,1992年12月。

山猫最爱的是统一的牛肉面,早期那个版本在他的记忆中,“真的是牛肉汤的味道。”

大概统一也是最早提出“干拌面”概念的厂家。山猫第一次吃,是随家人去北戴河旅游,带了一包炸酱面。炸酱面嘛,对于北京人来说再熟悉不过,然而一吃人家那个,山猫还是惊讶了。

说它可能是最早的干拌面,是因为我记得当时我家里也买过几袋,然而妈妈给我做的时候,居然还是按照汤面去煮的。端着那一锅面,我可发了愁,那不是味儿啊。

山猫记得真清楚,统一确实是换过一次包装。1995年12月,北京晚报曾报道过官方宣布换包装的事情。

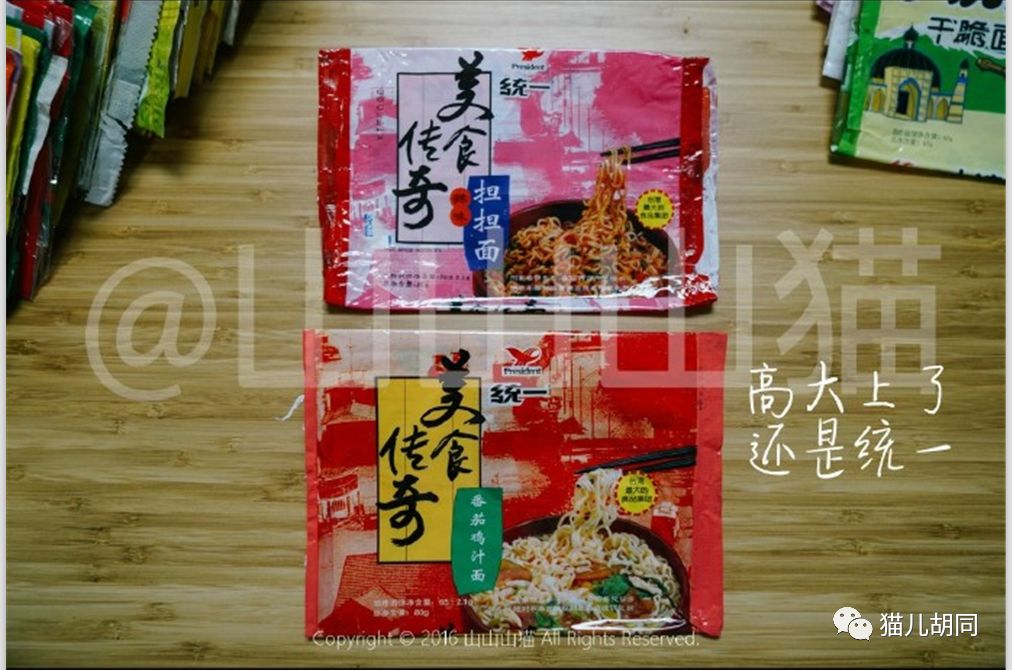

统一美食传奇。

统一的好劲道。

统一100,与康师傅面霸120定位类似。

统一企业,1967年成立于台湾。现在它与康师傅有一点很像,我们能看到的产品除了方便面,还有饮料。

说统一,怎么能不说小浣熊呢?别着急,后面说。

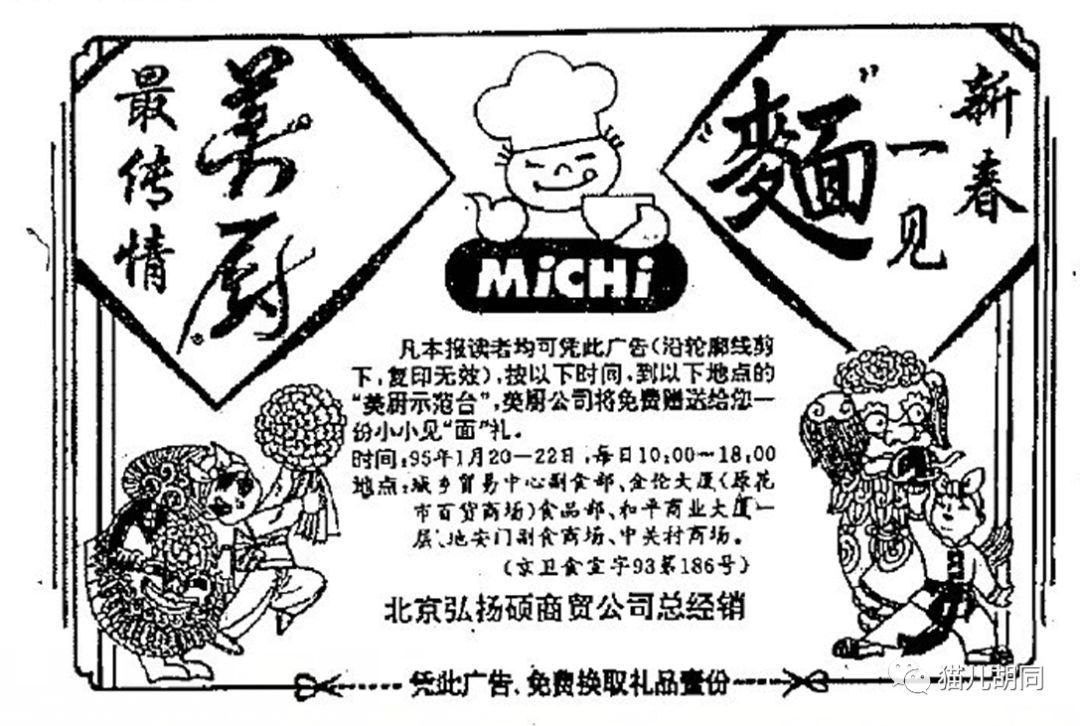

美厨

昙花一现

在我的记忆中,最好吃的方便面是美厨,没有之一。

营多的缺点说过了,康、统早期产品,常常让我觉得有一股大概是棕榈油的味道,让它们远离了真正面条的味道。直到美厨到来。

最初美厨方便面一共四种,我只吃过黑胡椒牛肉和洋葱爆鸡面。1994年,我坐公交车上学,中午回到母亲单位办公室,和一位同学校比我稍大的姐姐一起吃午饭。我俩都不喜欢母亲单位食堂的饭菜,于是,两个母亲各自掏出电炉,煮上一碗方便面。

我印象里最早吃的两种,包装应该是上排左三、下排左二。

“美厨的味道和其他传统方便面都不一样,差距挺大的。”山猫也认为美厨是个颇具特点的牌子。

而且美厨似乎是最早使用三包调料的牌子,这一点我不太确定。

美厨面最初使用过收集里面小卡片兑奖的促销方式,不知您还记得不。“新加坡早餐美厨面奉献”,每个小卡片上一个字,全集齐是给什么来着?大彩电?反正应该是个挺值钱的东西。最差了,集齐“美厨面”三个字,可以换围裙或是马克杯二选一。

据说印着“面”的卡片非常稀少,然而我却在一两箱中,找到了不下四五个“面”。妈妈拿着去换来了两个马克杯和一个围裙,剩下的“面”送给了那个一起吃美厨的姐姐。

美厨后来的产品。我大概也吃过,但没有印象,可以确定它一定没有之前的好吃。

马克杯也有个特殊的地方——我们常年习惯使用的搪瓷杯子或是瓷质茶杯,杯盖上都有一个小提手,老辈人总是习惯在把手和杯盖之间拴上绳子。然而美厨的马克杯,杯盖是平的。

这两只杯子用了很多年。盖子碎了照样用,把手摔掉了,就贬为漱口杯。它陪伴我的时光,比美厨面的味道还要长很多很多年。

然而印象中美厨始终没有战胜过营多,是因为美厨1块4,而营多后来才8毛。感觉身边人对美厨的评价都不错,但它还是几年之后就消失了。晚期的产品,印象里包装袋的厚度都差了很多,味道也明显差了,不知我是不是吃到了假货。

捞面,突然有一段时间流行。美厨似乎只有跟风的份儿,没有了自己的主见。

至今想起美厨,我都耿耿于怀,一开始那么好吃,说没就没了。除了马克杯、围裙,至2000年之后,我家冰箱里包小块生肉的袋子,仍有美厨面的袋儿。可惜我没有山猫那么细心地把它们收藏起来。

在1993年,北京晚报“定义”这场方便面大战中,最初是没有美厨面的,而是营多、统一、康师傅、一品这四家。而一品面,也许当初颇有市场,但其味道实在不值得与另外三家及美厨相提并论。后面略说。

1995年1月,晚报上的美厨广告。

从干吃面

到“干脆面

君”

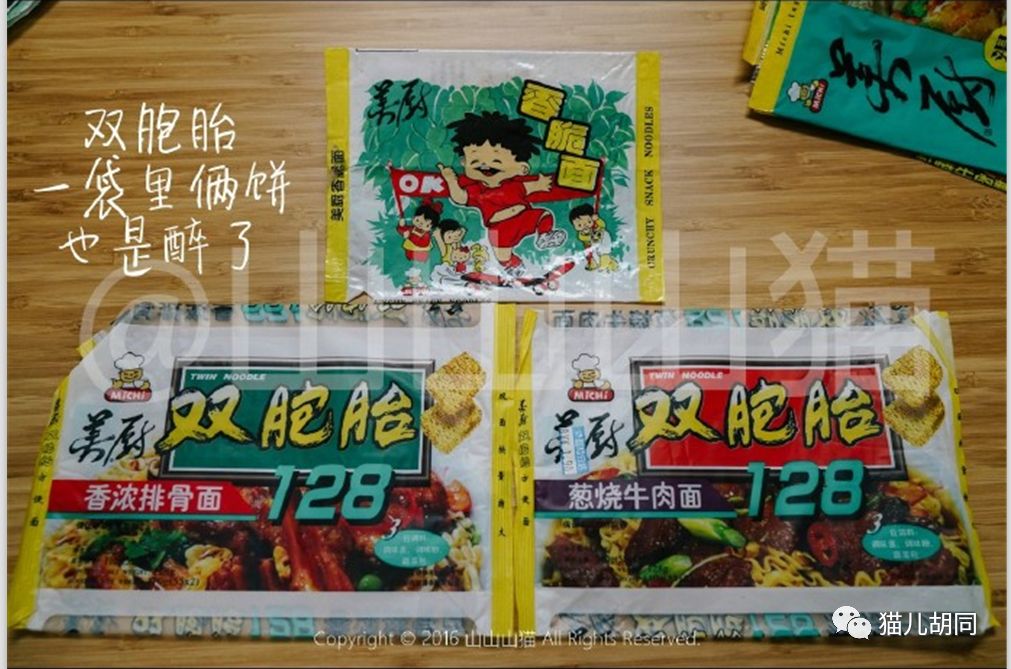

小浣熊的烤肉味、孜然味儿是不是您心目中的经典?但说到干脆面这个吃法,还是得说到1988年。这一年,北京方便食品厂推出了干吃面。

最早的干吃面,佳乐牌。

1988年4月,北京晚报报道,干吃面来了。

大约是在1993年至1994年,有一次爸妈带我去忘了是哪个食品商场,买回来一些方便面。我清楚记得,有一种绿色正方形包装袋的“干脆面”,是统一的。此时还没有小浣熊。

相比之前的干吃面,这种干脆面的香味儿口感都好多啦。吃到只剩下最后一袋的时候,我瞟了一眼包装后面的说明书,突然发现,原来里面的调料包,是要倒进去,然后掰碎了吃的。

可惜在山猫这儿我没看到这个面的包装,网上也搜不到,很可能是小批量投放市场的试水产品。

这便是后来小浣熊干脆面的主流吃法了。当时我还尝试了,将北京产的干吃面也按照这个方法吃,结果难吃死了,可能干吃面的调料还是为了煮面泡面而准备的。

仅仅过了一年,1994年底,奶奶家便有了整箱的小浣熊干脆面。放学回家距离晚饭还有一段时间,我就一边吃干脆面——鸡汁味儿的——一边看小神龙俱乐部。

下排的包装,是最初一版小浣熊。上排的嘛,便是下面要说的广告中的形象。

后来小浣熊干脆面的电视广告我还记得两款,其一是,小浣熊帽子被吹上金字塔,他吹起一个方便面袋子当成气球飘在空中,捡回了帽子;其二是,“人说新疆好地方,羊肉串是串串香,好味做成干脆面,今天我来唱一唱。”

康师傅则推出了小虎队干脆面与之竞争。营多也推出了香脆面。

上课的时候,趁着老师写黑板,我悄悄把干脆面放进嘴里咂吧,老师气冲冲跑到我面前,把课桌里面的干脆面扔到地上,“吃!吃!你怎么就这么饿!”

我一脸懵逼,哎,老师哪里懂得上课偷偷吃东西的乐趣嘛。

康师傅小虎队系列。被老师抓住上课偷吃的时候,我大概吃的就是这个粉袋子的。

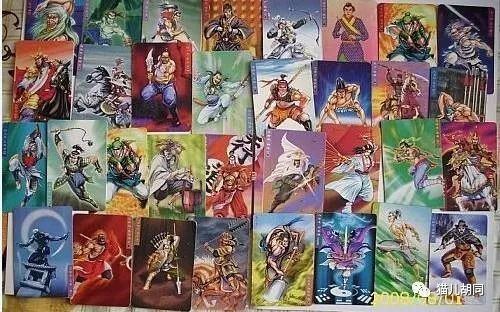

再后来,两个品牌的干脆面都推出了卡片,水浒卡几乎成为了一些孩子之间的硬通货。山猫则记得,大概是在98世界杯时期,小虎队干脆面曾经推出了一组球星卡,他疯狂地吃面收集卡,几乎凑齐一整套,一直保存了下来。

而且前两年拍胡同的时候,我还常看见有孩子拿着干脆面里面送的圆形插片儿,在地上拍着玩呢。

如今又过去了很多年,小浣熊干脆面仍然挺受欢迎。不过我还是喜欢过去那个胖了吧唧的小浣熊形象。也正是因为这个形象深入人心,如今网友们常见的浣熊照片、动图,统统称之为“干脆面君”。

这个逗比的动图太多了。

然而,现在的干脆面君已经变成了下面这个样子:

你还能代表那个逗比吗?

百花齐放才是春

上面说到的几大品牌都是生命力相对旺盛的。昙花一现或是相对小众的产品就更多了,咱们稍稍历数一下。

首先就得说一品面。我家也整箱买过它,它的价钱和营多类似,比康、统稍便宜。在两包调料横行的时代,它似乎不太情愿跟随这一潮流——别人家的油包,都是很稠的油,温度稍低就凝结了。只有它家的油包,永远是清透的,似乎只是为了形式上才加入。味道、面的口感,印象中皆不如营、康、统、美。

一品面。但这个包装可能不是最早一版,跟我记忆中的不太一样。

广东产品七宝一丁方便面,从1992年左右进入北京市场。至今这个品牌还在。

1994年,曾有“王牌”方便面。

同年,曾有“多多妙”方便面。

1995年,曾有“爱面族”方便面。

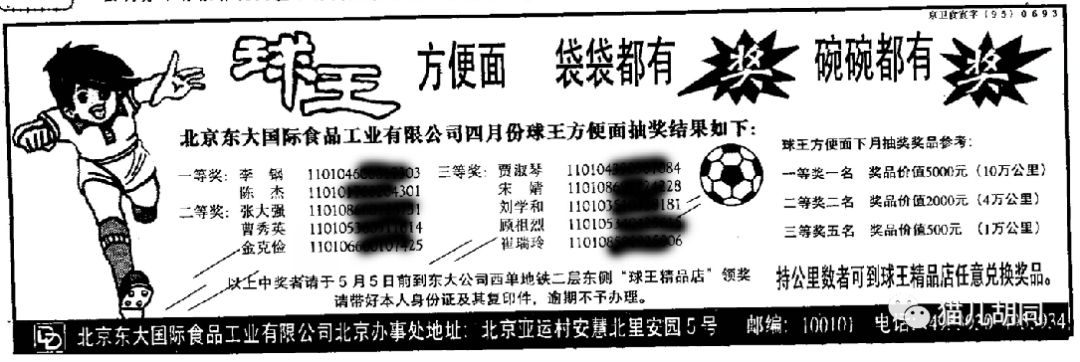

1996年,“球王”方便面有奖促销。在北京晚报刊登的获奖名单广告中,所有获奖者的身份证号都是公开的。那个年代咱们还没有什么隐私概念。

球王方便面。

晚报上1996年4月,球王有奖销售的广告。中奖身份证号都一并公开了。我给打上了码。

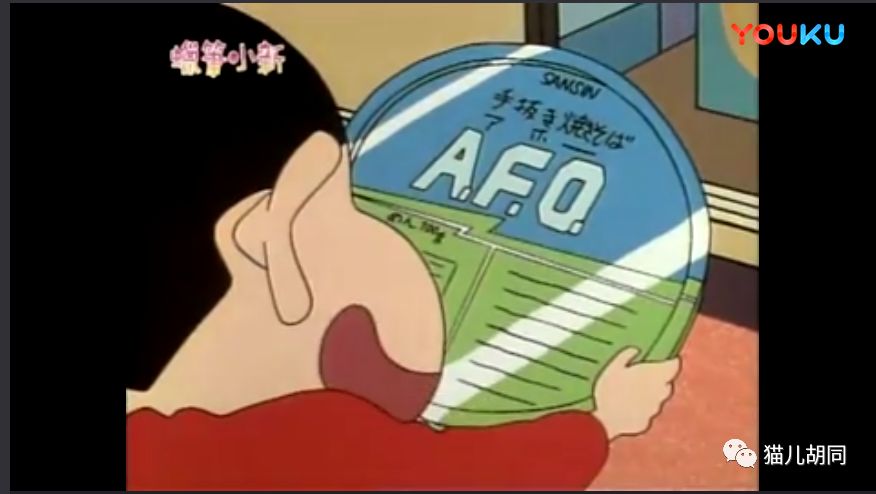

1998年,日清与中粮合作,推出了ufo炒面。这又是个经典产品,至今也还在。最早的口味大概是鱼香肉丝等等,吃过,印象深刻,确实好吃。人家那个碗设计的,泡好之后翻开小口倒掉水干拌。

飞碟炒面。

我更喜欢管它叫“小呆瓜炒面”。呵呵一定有朋友知道典故。《蜡笔小新》里面,小新翻出一碗炒面,上面印着“afo”,动画片可能为了避免侵权常用这种方式描述品牌,小新傻乐着说,“哈。哈。哈。小呆瓜炒面。”

这个名字更好听嘛。

日清的另一大产品,“开杯乐”系列,现在叫做“合味道”。据说是中国不同地区曾使用过这两个名称,现在全统一为合味道了。

也是从它开始我们才知道,原来方便面不一定用碗吃,也可以用杯吃。

泡出来的面的口感和汤味,都还不错,现在偶尔家里屯面,还会吃到它。比起三包料、四包料,人家返璞归真地,一包料都没有,全都撒好在面饼上了。

开杯乐,合味道。

五谷道场,一直在以“无油炸”为特色。其实早在北京放便面出现之初,生产工艺便是“蒸煮”,几年后才有了油炸方便面。1985年,石景山区粮食系统下属一家工厂还生产过“非油炸”方便面,可见,以非油炸为健康理念的宣传方法,早已存在过。它与健康是否有关?呵呵了。

不过平心而论,五谷道场不难吃。

五谷道场。

白家粉丝,大概也能算是方便面的一种吧。前些年也非常流行过。韩国的辛拉面,久煮不烂,火锅好伴侣,就是有点儿贵。汤达人这两年挺火,我也喜欢吃。统一做过配料丰富的满汉大餐碗面,当年没舍得买过。有兴趣您看看淘宝,真是啥新鲜玩意儿都有。

白家粉丝。

还有一些厂家推出过塑料筐装方便面,经济实惠。至于什么福满多、金麦郎等等,后来的品牌多起来,咱们数也数不过来,就不数啦。

筐面之一,华龙小康家庭。

这场持续25年的

方便面大战

似乎要结束了

2017年底,bbc曾经发表一篇包含数据的文章,据统计,我国国内包括香港的方便面销量,已从2013年的462亿包,下降至385亿包。

这个跌幅看似不算大,但结合这几年的社会发展状况看,就有意思了。bbc指出,除了生活水平让人们更有能力吃上一顿正经饭,而不是凑合以方便面果腹外,城市里的农村劳动力返乡,送餐软件的普及等等社会进步因素,都是销量下降的原因。

无论是在火车站——

还是火车上。

是啊,25年一晃而过,菜市口食品大楼对面的过街楼,变成了宽阔的菜市口南大街。阜成门内路南的一大片平房,变成了金融街商圈。小胡同里再也没有冰棍花生的吆喝声,掏出手机看世界,收集王者荣耀游戏里的虚拟皮肤就行了,谁还会在意干脆面给什么赠品呢?

水浒卡。多少孩子为了它努力地嚼!知乎上能搜到几个很有趣的故事,有兴趣的朋友去看看吧。

然而方便面

已经是一种文化

之前有新闻说,火车上吃方便面,味道太窜影响他人,打起来了。这个事儿大家都听说过吧。“哎,要是我在车上,也会讨厌这个味儿,但是……也得理解人家。”所以山猫不喜欢现在颇为流行的“老坛酸菜”。

我也不喜欢老坛酸菜,但我主要是因为不喜欢汪涵。额,说远了。

这个还不如汪涵。

吃方便面,除了方便,也有情怀。只要这世界上还有一种地方叫公司,野原广志就要去上班;只要这世界上还有时间这个维度,无数人就要去吃方便面。

山猫则是去日本旅游的时候,专门跑到超市买上几种方便面,回到宾馆大搓一顿。北京市场上有了新品种的方便面,更要买来尝一尝。