打破“论资排辈” 大胆启用年轻演员

过去,贵州京剧院的前身贵阳市京剧团可谓人才云集,四梁八柱齐全,可以同时分出3个演出队到各地进行巡演。后来由于多元文化的冲击,剧团日渐式微,进入青黄不接的状态。那时的剧场已有40年历史,羊毛地毯破破烂烂,练功用的海绵毯也脏得不成样子。我每天练功,一个跟斗翻下去,灰尘扑面,日子久了,竟因此染上了胸膜炎。

在医院住了两个月,刚康复就接到一个去遵义演出的邀请。结果这一去竟遭遇车祸,脸上缝了30几针,我心想:“这次是真的完了。”

回家修养不久,接到第一届全国青年京剧演员电视大奖赛的参赛通知。本来我已决定放弃,但母亲一席话把我“赶”上了北行的火车,她说:“我们唱戏几十年,从未有过全国大赛的机会,你就这么轻易放弃?死也要死在台上!”我发着低烧,去医院开了退烧药、消炎药的针剂,在火车上给自己打针退烧,就这么到了北京。我用前半段青衣、后半段武生的《铁弓缘》,拿下了这次比赛中青衣组的最佳表演奖。

我从小跟着父母走过全国不少地方,唯独家乡贵阳浓浓的人情味最让我留恋。上世纪90年代初,贵阳市京剧团依然处于待遇不高、对人才不够重视的状态,我也一度产生离开的念头。剧团的挽留,我对贵州的喜爱,使我留了下来。

那时我还不到30岁,一门心思培养年轻人,不少老演员表示无法理解:“你正是年轻力壮的时候,就该你来唱,为什么把机会给别人呢?”

“论资排辈”是戏曲界传统中不成文的规矩,资历老的演员要是没有退休,那就轮不到年轻人来唱。但我认为这规矩很不合理。京剧是一门综合的艺术,同一个舞台上,演员之间水平不能拉得太大,而那时的剧团已是青黄不接的景象,面对这种状况,我必须让现有的演员提高水平,同时还要引进更多的好苗子。

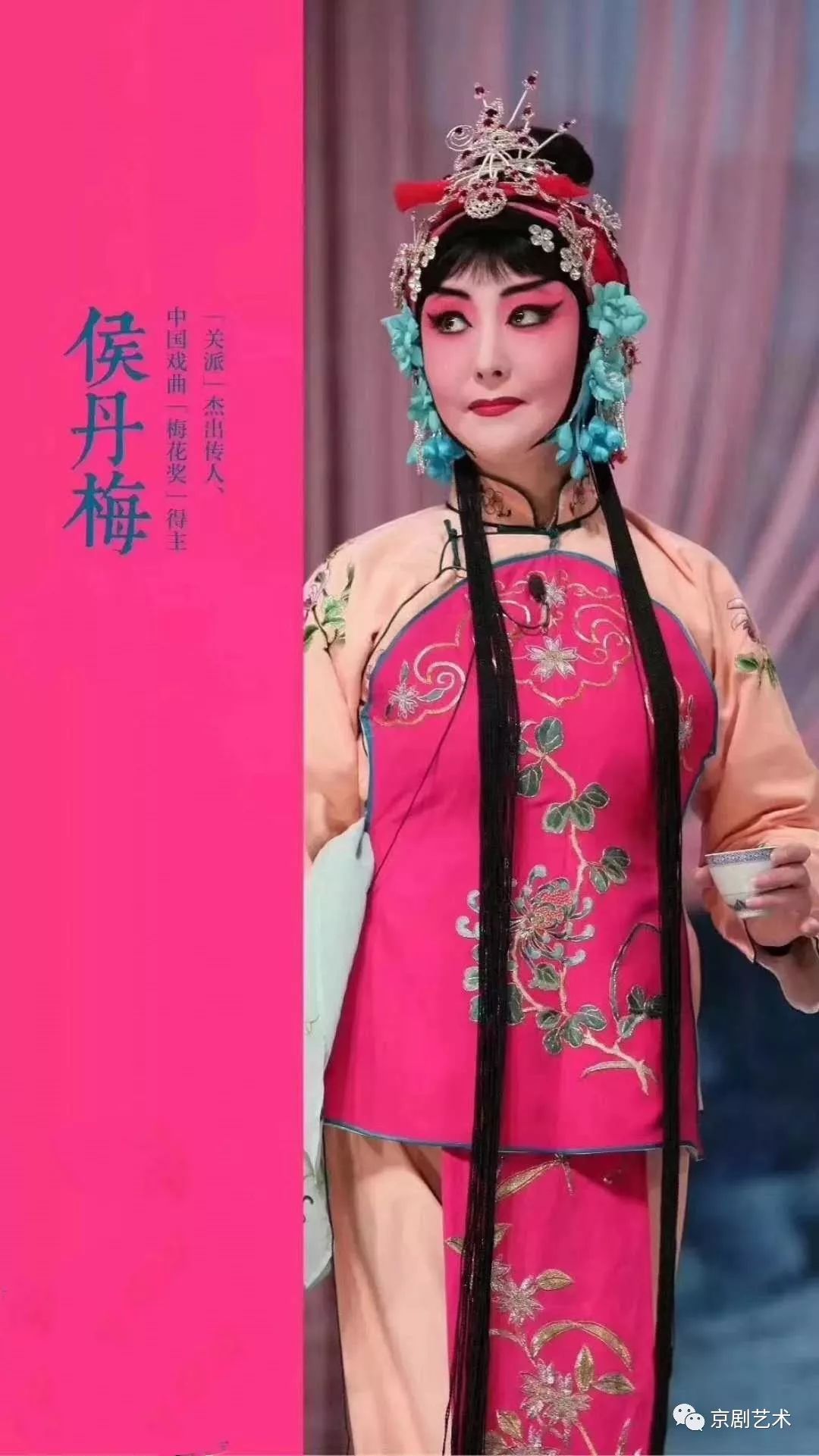

侯丹梅参与排戏

用感情与平台留人 引进苗子培养新秀

去年,院里的演员马红光、杨炳旭曾问我:“丹梅姐,你知道为什么当年我们来贵阳,一下火车就那么狼吞虎咽地吃了800多块钱的东西吗?”直到那时我才知道,10多年前我从河南京剧院引进他们时,他们身上的钱只够买火车站票,30多个小时滴米未进,仅是抱着观望的心态来到贵州,一件行李也没带。到了贵阳,发现我们已经把寝室和所有生活用品都给他们准备好了,温馨的氛围让他们深受感动,坚定了留在贵州的决心。

早在我当副团长的那10年间,重点抓的工作就是培养年轻人。

90年代初期,贵州的文化主管单位曾拨款到院团,送了不少苗子出去学习,最后回来的只有30多人,不少人选择留在北京、广州等一线城市。后来我通过引进的方式,把优秀人才带到贵州,省去长期培养的时间成本和经济成本,这更适应贵州的发展情况。

过去,人们对贵州的印象就是贫困山区,常年多雨,治安不好,不少家长并不同意孩子到这里来。在引进马红光和杨炳旭之前,我曾与河南京剧院有过多次接触,先引进了一批十四五岁的学生,通过以团带班的方式,让他们边实践边学习。2006年,我上任贵阳市京剧院院长,又从河南京剧院引进了现在的贵州京剧院副院长冯冠博。到了贵州,冯冠博发现这里和家长们所说的并不一样,他非常适应这里的环境,便在这里安顿下来。

冯冠博来这里两年后,他把琴师张明玮也带了过来。随后,我们陆续引进了不少人才。李俊博拜我父亲侯剑光为师,我叔叔曹剑文是过去京剧院的当家老生,他收詹志凯为徒,去年我也收了李晨阳为徒,还有范玉、杨虹媛、李冉、倪博、王茹一等人才,都是这些年里我们引进的优秀人才,可以说我是他们成长的见证者。

贵州京剧院是由过去的贵州省京剧团和贵阳市京剧院合并整改组建的,是省内率先实行改革的专业院团。改革后,我们也面临着如何激发员工主动性的问题。我和几个负责人制定了非常详细的奖罚方案,所有奖罚都和演员绩效挂钩,我首先以身作则,取得了不错的效果。

对贵州京剧院的演员来说 练功每日必不可少

演出最多的京剧院团 每天这样“连轴转”

贵州京剧院去年做了489场演出,是国内演出最多的一个京剧院团。别人好奇我们是怎么做到的,“连轴转”就是院团的常态,白天进校园,晚上上方舟戏台,还有省外和国外的大小巡演,几乎一整年都没停过。