利维坦按:想要吃得美味又不想死,吃蘑菇还真的是一门学问。更为重要的是,菌类品种繁复庞杂,稍微一不留神,就可能吃到一枚和可食用菌类类似的毒菇。比如大鹿花菌就是国内常见的毒蘑菇。当然,所谓毒性因人而异,也和当事人具体摄入量有关,比如赭红拟口蘑(Tricholomopsis rutilans),误食此菌后,往往产生呕吐、腹痛、腹泻等胃肠炎病症,但也有人无中毒反应。

想要冒死一试?最好买本书再说,去年国内出版的《毒蘑菇识别与中毒防治》(科学出版社)可以一看。

文/Cal Flyn

译/游侠儿

校对/游侠儿、兔子的凌波微步

原文/aeon.co/essays/mushroom-foraging-is-deadly-why-am-i-doing-it

我决定今年早点儿离开伦敦,在湖区多呆些日子度夏,我男朋友在那边做山地向导。阳光普照的时候,我们就在静水流深的河里游泳。在平静的日子里,我穿上靴子,走出家门,到灌木林中觅食,不去想对工作的恐惧、没回复的邮件、未支付的账单,以及迫在眉睫的困窘日子。

到了6月份,野生蒜宽阔的叶子开始长出,取代了风铃草,微风中飘散的强烈香气预示着它们的到来。野草莓,一口勉强吞下一个,接下来,还有李子。当叶子开始变化时,树莓、黑莓和榛子大串大串地挂在枝头。回到家后把口袋中所得之物塞满冰箱,实在令人心满意足。为了扮演好觅食者和供食者的角色,我9月份一直在吃各种东西,嘴唇被果汁染成了深红色。我还要削皮、切片、蒸煮。

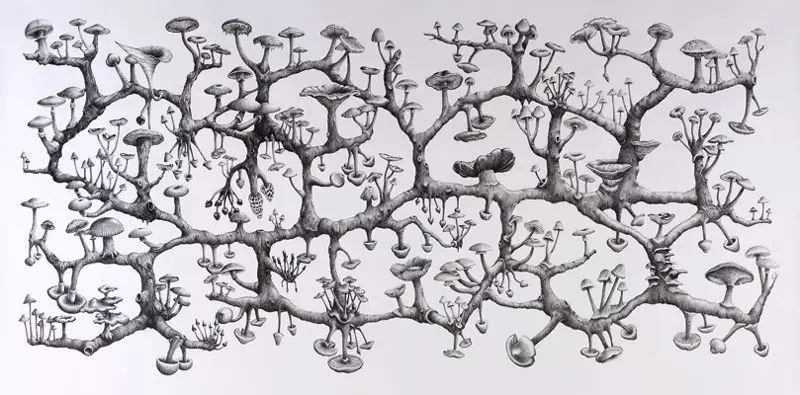

檐状菌(bracket fungi)

下雨的时候,浆果就变成了糊状。但我还是第一次注意到,森林的地面会随着真菌的出现而发生变化。小灰帽们互相推挤着从土壤中探出头来,木架状的檐状菌(bracket fungi)从树上伸出来,长长的伞菌蜷缩在低枝下。这里是富饶之地,完全没被开发。不知何故,我总觉得我们站在边上看它们生长、成熟又腐烂,却要开车到超市去买盛在塑料托盘中蘑菇,似乎是一种浪费。所以,我们就拿着《英国和欧洲菌菇》的拷贝本,在格里泽戴尔的森林里漫步。

每隔几英尺,我们就能发现一种不认识的新物种。那这个呢?我招手,喊他过来。是一种块鳞鹅膏菌(Amanita excelsa),你认为呢? 我们一边看书中的图片,一边拿它和我们的样本作比较。它们有相同的软白茎,毡状的外表,深棕褐色的伞顶,上面有苍白的鳞状斑点。

书中除了这些条目外,还有一个符号:笑脸或者骷髅标志

(由骷髅和交叉的腿骨组成,象征死亡和危险)

。

可食用还是有毒呢?块鳞鹅膏菌旁边就有一个笑脸符号。但是,仔细一看,这个菌类的颜色似乎和我们通常见到的伞菌并不完全一样。是由于光线不同,还是自然差异,抑或是一个完全不同的物种呢?

豹斑毒伞(Amanita pantherina)

书中指南写道:“可食用,味道温和,有萝卜的气味。”描述得很详细,但是,下面还有一句:

“注意!块鳞鹅膏菌和豹斑毒伞(Amanita pantherina)易混淆。”

我翻阅了这本书,豹斑毒伞看起来确实和块鳞鹅膏菌很相像,但它有骷髅头的标志。书中警告(块鳞鹅膏菌)“其毒性和豹斑毒伞类似,但更强”。我又向后翻了几页,书中写道:

“豹斑毒伞......会损害肝脏,甚至小剂量都是可以致命的。毒性可活跃多年,高温烹饪也无法破坏其毒性,50克足以致人死亡。”

我们互相看了一眼,丢下这个菌菇继续前行。

北美东部的毁灭天使:与毒鹅膏类似,它是绝大多数毒菇中毒导致死亡的主要物种,其主要的毒性物质是毒伞肽。其症状会在5至24小时候才发生,但之前毒伞肽就会针对肝脏与肾脏组织造成破坏,且无法逆转。

高贵红菇有着辛辣的味道,且可能含有有毒成分,因此是不可供食用的。很多类似的红菇属真菌在生吃时也是是有毒的。

蘑菇“嗜血”,这一点可以从这些普通名字中找到线索:

毁灭天使

(destroying angels)、

魔牛肝菌

(devil's boletes)、

毒派菇

(poison pies)、

高贵红菇

(beechwood sickeners,俗称山毛榉病患)。人们认为罗马皇帝克劳狄斯、哈布斯堡查尔斯六世甚至佛陀都受过它的毒害。《马语者》的作者尼古拉斯·埃文斯(Nicholas Evans)2008年经过海兰(英国苏格兰行政区名)时,将一些棕色的野生蘑菇当作了牛肝菌。用黄油和荷兰芹油煎这些蘑菇后,他和妻子还有妹夫吃了下去。随后,他们的肾脏便一个接一个地开始衰竭

(埃文斯的女儿捐了一个肾脏给他,一个朋友捐了一个肾脏给他妻子,但是他妹夫还没有找到捐赠者,每周还必须经受5个小时的透析)。

毒鹅膏菌(Amanita phalloides)

2013年5月,英国报纸刊登了一则故事,一名女子在自己的花园里采了一颗好看的金色伞菌来做汤。菌汤有蜂蜜的香味,非常可口。直到后来去了最近医院的急诊部,她才知道了它们的名字:毒鹅膏菌

(Amanita phalloides,也称作死帽蕈)

。众所周知的,这是死帽菇。

验尸官说,半个蘑菇就已经足够要了她的命,她还吃了5个。

我们寻找蘑菇时发现,

美丽的浅色伞菌可能有毒,而扭曲的黑色菌菇却可以食用。

它们的外表没有什么直观的意义。

植物和动物的颜色和气味通常是一种跟外界的交流形式,好像在说:“不要吃我!我有毒!”或者“我很美味!”真菌所说的语言似乎完全不同。

但这并不是不可破译的,如果仔细研究,就可以将它们区分开来。我开始自己学习:将采摘来的蘑菇和书中的图片进行比较,阅读每个名字下面的特性条目。这一条是:它是长茎还是球茎?它流汁液吗?菌褶是密密麻麻的还是多孔的?伞帽是黏糊糊的还是干的?尝起来是苦的还是辣的?有气味吗?

我发现,网上有一个活跃的真菌学社区,真菌爱好者在这里就真菌的最佳采集地交流信息,对神秘的蘑菇、位置信息和在附近森林一起采集真菌等内容提供二手意见。他们谨慎而又富有条理。即使如此,这些人的爱好是极度危险的。西方医学杂志报告,

从1993年至1997年的5年间,仅加利福尼亚就有6317例蘑菇中毒事件。

这些患者中有61人必须被送进重症监护室。每当真菌学家带回一批新的菌类,就意味着他们轻则冒着肚子疼痛的危险,重则缓慢而痛苦地死去。正如普利策奖获得者、诗人玛丽·奥利弗在《蘑菇》(2005)一诗中写道的那样:

那些懂得鉴别的人

出去采摘,从大群美丽的蘑菇中

选择无毒的

那些致幻蘑菇

红菇

褐鳞环柄菇

白毒伞菇,是蒙着面纱的

死亡天使

看上去像糖一样无辜

但是充满了毒性

吃

即意味着倒下

(倪志娟译)

一旦吃下真的就会倒下。毒鹅膏菌中的毒素使人在24小时内仍保持清醒,但身体要经受腹部绞痛、呕吐和腹泻。

大概一天后,这些症状会消失,患者恢复正常,从床上起来,感谢上帝的慈爱,但他并没有得救。毒药悄无声息地侵入他体内,捣毁他的内脏,对他的肝脏和肾脏造成不可挽回的损伤。

紧跟着,他会出现黄疸,然后痉挛。不出两个星期,他就会死去。

没有解药。

所有这一切提出了一个不可避免的问题:风险这么大,收益却又如此小,为什么还要做这些呢? 鉴定的过程很有趣,当然,蘑菇吃起来也是很美味的。

但也许真正的兴趣恰恰来自风险本身,以及绕开风险的技能。

人们对于河豚也是类似的态度。河豚的皮肤,以及它的卵巢、眼睛、肾脏、肝脏和肠子都含有致命的神经毒素。食用河豚前,如果收拾不当会导致食用者食之即亡。然而,食客却涌向了不在日本的几家餐馆,因为那里的工作人员有资格做这道菜。

有一件事是可以肯定的:人们并不是因为河豚味美才这样做。

虽然美食评论家对河豚的美味赞不绝口,但人们并没有这么热衷。一个具有代表性的评论是这样说的:“一般般,有轻微的鱼腥味儿,它本身几乎没有任何味道。”

盘子上残留的毒素若进入口中,嘴会感到一阵刺痛,这种感觉被称为“发麻” (shibireru),会使人觉得这顿饭吃得更兴奋一些。几年前,有人大肆宣扬说已有人发现了河豚的无毒菌株。

没有了危险,河豚便失去了它的吸引力。

所以,这只是简单的冒险吗? 也许不仅如此。目前出现一项专业技能,能把美食家的俄罗斯轮盘赌变成为扑克游戏,有人专门为这项技能的出现举行了庆祝活动。

要想烹饪河豚,必须接受多年的专业培训:大厨若想做河豚这道菜,必须经历严格的学习之后,才能在准备阶段拥有理论和实践的经验。另一方面,真菌学家采集蘑菇并不需要许可证,因此等同的专门知识都是认真自学得来的。他们必须花费很多时间来研究田野指南、测试瘀伤、拨开伞帽、品尝菇肉、通宵准备精致的星形狍子印

(修剪枝茎,将菌褶放在一张纸上,然后盖上一层玻璃。到了早上,蘑菇会在纸上留下其多尘的孢子,从而露出颜色和质地,这为鉴定它的身份提供了宝贵的线索)。

“要想熟悉真菌类书籍中的术语可能需要一本字典,”梅利莎·沃丁厄姆(Melissa Waddingham)说,她在英国南方丘陵寻找野生蘑菇和松露。“我有很多书,我利用互联网或给朋友打电话来帮助辨别,最后再借助显微镜。当你想品尝不同的品种却又不想死时,这件事就会变得很令人讨厌。”

沃丁厄姆告诉我,除了死亡,出错的代价可能还包括

“

靠透析过活、肝移植、器官衰竭、严重的胃痉挛、呕吐、头痛、奇怪的情绪改变

(这种变化甚至会由非致幻的事物引起)

,还可能有过敏反应”。

鬼知道,为什么我们要疯狂地冒这种险。我想我喜欢吃野生真菌那种出众的感觉。我可以享受这些大多数人都不吃的东西,它们美味又奇怪,这让我感觉自己很特别。肾上腺素会让人上瘾,即使我百分百地肯定这些新物种无毒,但在吃完后我还是会感到恐惧。

确切地说,尽管有危险而且屡次冒险,收效甚微,我还是忍不住对此着迷。也许正是真菌突然无所不在,或者它们的出世,引起了我的注意。无论是哪种情况,反正我是被迷住了。但是你从书本中学到的只有这么多, 图片与实物太不匹配,一个新手很难靠感觉来确定这些描述的。

为了寻求支持,我和我的朋友紧跟植物学家保罗·尼科尔(Paul Nichol)的步伐,他是坎布里亚郡的真菌记录者。保罗整日在森林里跋涉,研究不同物种的传播及其传播频率。

我们跟着他穿越彭里斯附近的温菲儿森林,在那里他告诉我们他在寻找的东西:“眼看着脚下,慢慢走,在这里,闻闻这个......”我乖乖听他的话,去闻一个伞菌:有面粉的气味儿。“我们称之为米勒,吃起来很美味......”现在有一种鱼腥、腐朽的气味。“也不错哈,吃惊吧?”

鸟巢真菌

他指着岩石后面的一群罕见的鸟巢真菌(nidulariaceae fungi)。它们看起来像小鸟巢,长满了小孢子的“蛋蛋”,耐心等待着雨滴将它们打散到苔藓中去。他说:“仔细看看,你可能以后再也看不到了。”

保罗建议,

如果我们无法确定一种蘑菇,可以尝试切开它,看看它与空气接触是否会改变颜色。

他展示了一个丰满的绿色毒菌,并把它放在树桩上。几秒内,它的颜色就变了:伞菌的表面被深蓝色的分泌物覆盖。他解释道:“你以后可以经常用这种方法来识别这种牛肝菌。”

松乳菇

通过判断树木,可以识别出长在树下的蘑菇种类。例如,可食用的松乳菇

(Lactarius deliciosus,又称为藏红花牛奶帽)

钟情针叶树,其中一些会与它们的树木共生共长,通过给树木提供营养换取糖分,呈同心圆状整齐地生长在树干四周,像童话里的仙人圈(详见《

你敢走进仙人圈吗?

》一文)。

伞菌本身只是一个巨大而又看不见的地下物质——菌丝体的一小部分,它像蜘蛛网一样通过我们脚下的土壤蔓延开来。

“在俄勒冈,伐木工人绊倒在一个地下菌丝体上,这个真菌体大得像一块能覆盖2200英亩的席子,”保罗说,“他们认为这是地球上最伟大的生物体。”

一个蜜环菌孢子(或菌丝片段)在适宜的条件下,在土壤中萌发,形成菌丝,菌索向四周延伸,经过长年累月的积累所覆盖的地区面积