老港人眼中 “后97时代” 的香港江湖

汤博

对于不同阶层、不同领域的香港人来说,1997年有着完全不同的意义。时代的每一个脚印都结结实实地踩在街上,左邻右舍的你来我往则是在诠释着那些浑厚的大字是如何被翻译成市井里的声响。为了更好地了解20年前和20年前之前的那个香港,我们和三个生活与街头密不可分的老港人聊了聊他们对于 “后97时代” 的记忆,而他们多少都与那个我们曾耳濡目染的 “江湖” 有过联系。或许在他们的表述中,你能看到一个更为具象的香港地。

庙街陈先生

“庙街在香港是很有代表性的。庙街这些年有些变化,但是变化不大;关于庙街的故事也没有什么变化,还是那些事,只不过换了些人罢了。”

陈先生和他的店面

陈先生在庙街经营一家光碟店,这个十多平米的店面在庙街已经存在几十年了,没有装修过,也没有开分店,甚至进货渠道都没有改变。

陈先生的光碟店主营三级片和色情片,货架上都是 VCD 和 DVD。以前也曾进过一些蓝光碟片,都是简装盗版,放在一个盒子里供人挑选,这便算是最与时俱进的行为了。买蓝光多是游客,本土的主顾还是喜欢 VCD 和 DVD —— 他们和这个店一样,不愿改变。

店里主要的顾客多是上了年岁的人,除了付钱以外,大家几乎全程无交流,陈先生很适应这种买卖方式,有时收钱找钱,眼皮不抬一下。

陈先生很少与顾客交流

陈先生的生意不咸不淡。他想过退休,又觉得待在家里没什么意思;继续开这个店,既能当个营生,又能打发时间。陈先生觉得,店里生意不好,和香港电影没落有一定关系:“如今香港一年也就能拍一两部(情色类)三级片了,拍片不赚钱,也没有女孩愿意拍了。” 陈先生回忆三级片最好的时代是在1997年之前,很多影片会邀请日本女优过来,再配上广东话。

三级片火爆时,他的店也有名气,有些明星会带着助理来买自己的作品,不过挑碟付款这些事自然都是由助理完成的。他认得出来他们,但不会主动交流。

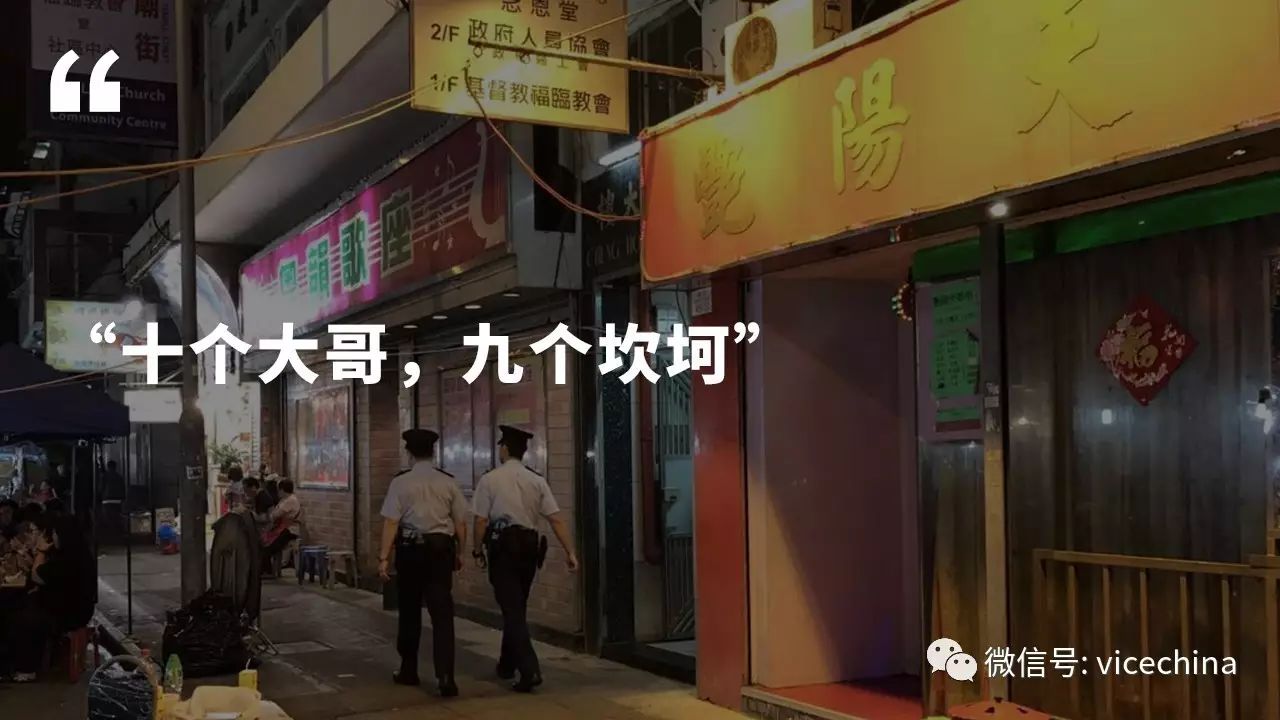

如今依旧可以在店里买到香港90年代的三级片

庙街鱼龙混杂,曾有多家媒体拍摄过庙街纪录片,把它看作是香港底层的社会写照。傍晚时,陈先生在店口指着附近的几家歌厅和排挡告诉我,他们分属于不同的大哥管辖。这条街上发生的故事大多与他们有关,只是没有人成为传奇。

在陈先生的印象里,庙街的大哥换了一批又一批,伤残的、退隐的、被取代的、跑路的,总之命数各异。陈先生抽着烟,轻描淡写地说着一代代江湖人的起起落落,彷佛这些事跟他没有什么关系,然而好多江湖凶案就在他店门口发生,店里卷帘门上的黑色污渍都是血迹,颜色最深的一块,是几个月前溅上去的。

店里的 VCD 货架

陈先生的儿子已经三十多岁,偶尔会来店里看看他,这是他近些年的的改变之一,曾经他不许儿子来这边找他,“近朱者赤近墨者黑,肯定会受影响。”他说庙街年轻的这批古惑仔,很多都是他从小看着长大的, “三四岁在街上玩闹,等到十几岁便拿刀砍人了。”

陈先生在这条街有些面子,没有人收他保护费,古惑仔砍砍杀杀的也不会伤及他的店面,这是资历和背景叠加的结果。“ 收保护费也要分人,我不是帮派的,但是认识,开店久了,大家会给些面子。”

很多变化需要时间来彰显,就像陈先生并未把1997年当作香港市民生活的一个拐点,“变化是有的,但是过了很长时间才体会到。”如今陈先生的店里有单独一个货柜卖内地的连续剧,古装戏年代戏都有,几乎与内地同步。“香港现在没有什么好的电视剧,所以都转看内地片了,情节不输香港。以前是因为国语没有人看,都不习惯;现在香港回归那么多年,有些人开始看大陆的不看香港的了。以前没得比较,只看香港的了,现在有了比较,觉得还是大陆的好 —— 不过香港年轻人都不大看。”

我问他内地片子里哪一类卖得最好,陈先生说关于战争的,谍战的比较受欢迎。“这条街都是打打杀杀的,那种斯文的碟卖得就少一点。”

九龙方永昌

“1997年政权交接的时候,很多江湖朋友都跑了,有的去加拿大,有的去欧洲,台湾。那时候离开是觉得恐惧,现在稳定了又都回来了。”

方荣记饭店第二代老板方永昌

方荣记饭店扬名于九龙城寨,据说第一任老板方少航可以赤手拎起沸腾的锑制火锅(锑传热速度快),这手绝活为他挣来了名声。

1984年,位于九龙城寨内的店面要拆迁,方荣记饭店搬到了现在的新址,此后未再换。新址离原来的老店很近,那时老店已经开了将近20年。

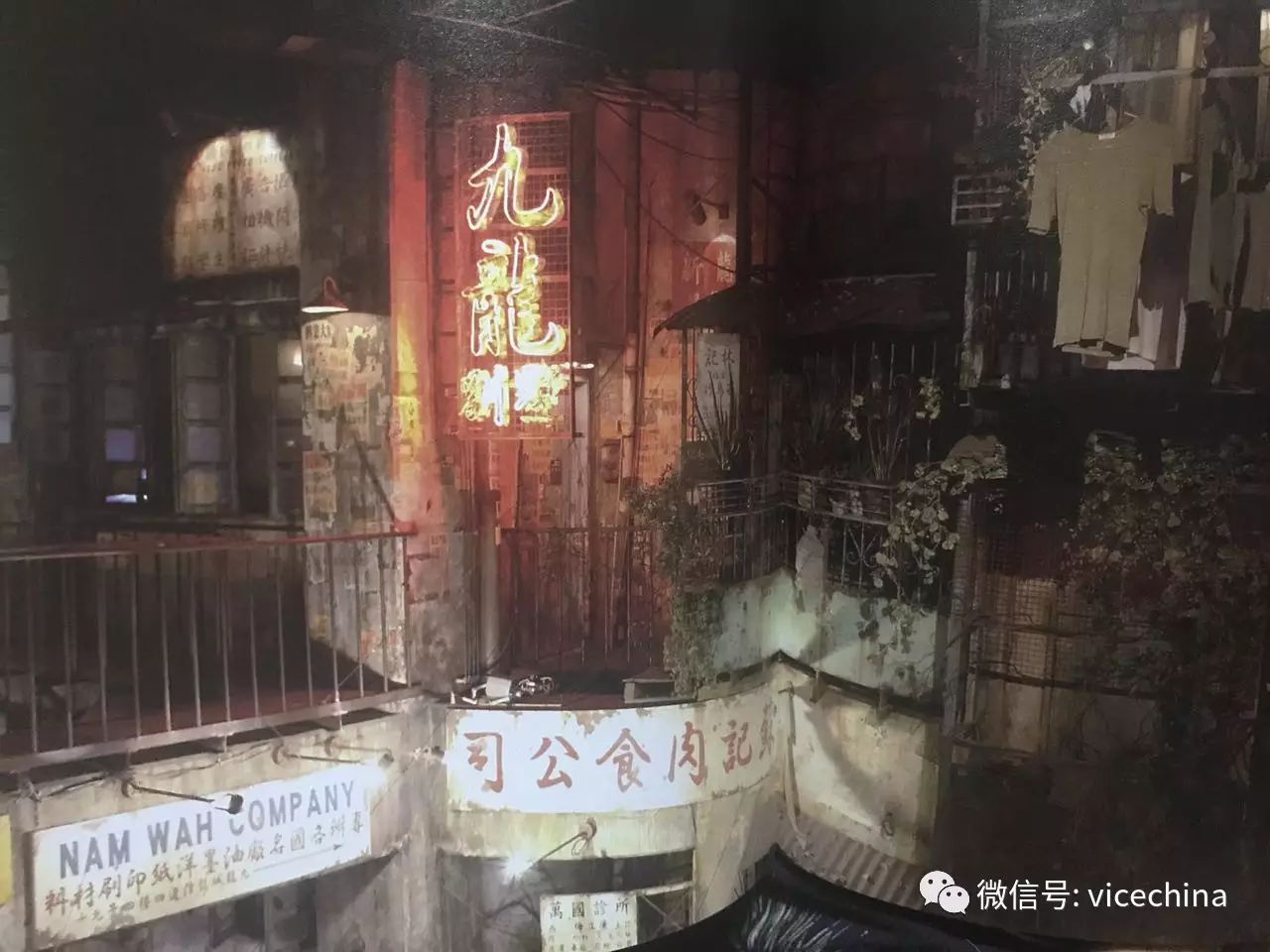

方家几个孩子都是在九龙城寨出生、长大。如今当方荣记的二代目方永昌回忆九龙城寨时,对我和同事强烈的好奇心表示出不解:“城寨里确实有江湖人,有白粉档,有鸦片馆,警察不能穿警服来城寨抓人,因为它是三不管地带;但是如果有小偷小摸犯法的跑进去,一样是可以抓到的。” 对曾在城寨里的生活过的人来说,这块被传说着的法外之地,不过是另一个社区:“和外面世界没有什么不同,只不过是穷了一点。”方永昌说。

九龙城寨夜景图(翻拍自《黑暗之城——九龙城寨的日与夜》)

1984年除了饭店迁址,还发生了一件大事 —— 中英双方签署《关于香港问题的联合声明》,正式确认了中华人民共和国将在1997年7月1日对香港恢复行使主权。随后香港出现了第一次移民潮,不过这些并没有影响到方荣记饭店的生意。

80年代到90年代,方荣记饭店迎来了自己的黄金期。“整个九龙城没有谁家比我们火,每天晚上店里是肯定没有位置的,店门外还要摆上七八十桌才应付得过来,整条街都是我们的餐位。” 1995年,作为方家长子的方永昌从加拿大回国,接手父亲的生意,成为方荣记饭店的老板。他对黄金时代的记忆是每周要去要四五趟警署,为占街缴付罚款,警署里好多人都成朋友了,“下班后也会来店里吃饭。”

方荣记饭店身后就是曾经的 TVB 总部,从郑少秋这代到容祖儿这代,来往的食客不乏明星。杜琪峰如今仍会经常过来,为他赢得第23届(2003年)香港电影金像奖最佳导演的电影《机动部队 PTU》更是直接在这里取景。“杜琪峰最早来吃的时候还是 TVB 的策划编剧。” 方永昌回忆说。那时经常有明星、媒体人、富豪、高官、江湖大哥相邻而坐 —— 很香港的一个情景。

方荣记饭店店内,收银台里是方永昌的弟弟方永烈

1997年之后,方永昌渐渐不再街上摆桌,他说那时已经过了创业的年龄,不用再那么拼了。与此同时,他的很多江湖朋友陆续离开了香港。他自己没有想过离开,他觉得无论什么政府,肯定都会希望人民过得好;也许有短暂的不适,但市场会自动调节的,这个想法至今没有改变。“做生意嘛,经济稳定,政权稳定最重要,谁当国家领导人关我们小市民什么事?我们不会理。最主要的是要能赚到钱。”

方永昌和年轻时的自己合影

从前些年开始,他那些离开的朋友陆续回到了香港。这些江湖人士如今都有了正当的身份,有的还跑去大陆做生意。江湖朋友偶尔向他抱怨,大陆做生意很难 —— 不是难在经营,而是难在各种应酬,这种生意方式超出了他的理解,也让他打消了把店开到大陆的想法。他现在唯一的担心是香港的年轻人,他说在香港,25岁到40岁之间被称做失落的一代:“这一代人面临的是难买房,难找工作,难有机会的三难现状。” 这些年发生的很多群体事件,都是因为这些。

湾仔马家辉

“那时大家非常焦虑,要么就移民,留下来也不晓得怎么办。”

马家辉正在接受采访

写完长篇小说《龙头凤尾》时,马家辉已经53岁了。这是他第一部长篇小说,他自己极为看重,于初老之年动笔,似乎要通过这部作品兑现他在时评、随笔、杂文里无法完成的文学理想。学者王德威说,这部小说有马家辉对香港隐秘的乡愁。

马家辉在湾仔长大,至今仍喜自称湾仔人,把湾仔视做故乡。卢押道附近的修顿球场(前萧顿球场),是马家辉幼年时常去踢球的地方,他喜欢带来港工作的朋友去湾仔逛逛,修顿球场近乎必经之地。马家辉回忆这里时称:“三山五岳,都是黑社会,但没有人邀请我加入,嫌我又矮又瘦,嫌我碍事。”