我想每个人都问过自己:你是多少个人里挑一个的优秀?

如果不好回答,那么马云王健林是多少挑一的优秀,亿里挑一?我猜他们肯定否认。因为这不是单项赛,不是比谁财富多谁官大。同理,某年某省的高考状元,恐怕也不能说是几十万挑一的优秀,因为很多状元后来也都泯然众人了。

但是这个问题决不是毫无意义。就像每个女人都暗自掂量过,自己的容貌算什么档次,几乎所有人也都会琢磨,自己在人群里处于什么位置。而且——往往倾向于高估自己。

这里我希望建立一个衡量标准:一个人面对变化时的反应,决定了他在人群中的位置,或者说多少个人里挑一。看上去很突兀是吧?文章最后我会告诉你为什么是这个标准。

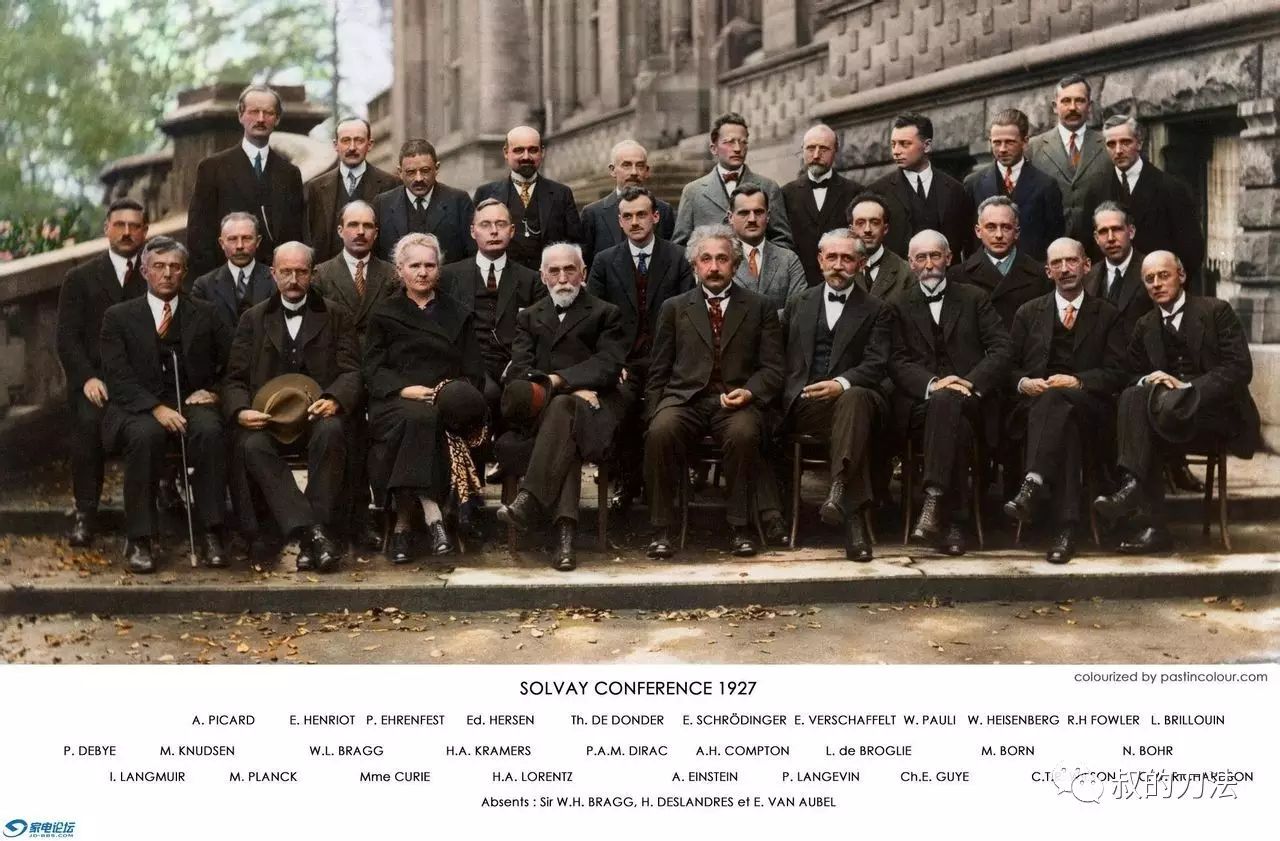

标准设定,再设定上限。比如亿里挑一,但是这几乎没有意义,因为离我们太远了。爱因斯坦肯定是亿里挑一,但我们也知道爱因斯坦是百年不遇的奇才,而且还要有些运气。太小概率事件无法形成规律,也无法用经验去总结。

(这可能人类智商最密集的一张图,但爱因斯坦依然拔尖,因为他是几百年一遇的人物。)

我还是硬设一个观察上限:万里挑一。万,大概是一个人可以直接观察的最大数,比如万人敌、万众瞩目,从个人视野来看,那是一个人能够达到的优秀的极限。你别跟我说百万军中取上将首级,那是夸张,因为古代从来没有哪个将军能够聚集一百万人的大军;即便有,也无法同时供给一百万军队的粮食,结果就是这支大军存在不了一个星期。

好了,现在我们来思考,什么样的人是万里挑一。

记住我确定的标准:一个人面对变化时的反应。说到变化,首先它的意思是原来并没有。那么万里挑一的人,就是在什么都还没有的时候,能够预见到变化即将到来并全力推动变化发生的人。很显然马云和乔布斯都是这样的人,万里挑一。诺贝尔物理学奖或化学奖得主应该也是万里挑一。他们都是在没有路的地方能够开出一条路的人。

下边我来讲千里挑一。由于大多数人的层次,遇见万里挑一的人需要很大的运气,但优秀到千里挑一总可以遇见了。他们具有什么特征?就是当变化刚开始发生,他们能够敏锐地把握到并毫不犹豫地抓住机会全力投入进去。是的,我认为这样的人具有千里挑一的优秀。我有幸遇到过几个这样的人,他们总能够在我隐隐约约觉得将要发生什么的时候,准确地看到大趋势的不可阻挡,说服周围的人(领导、同级、下属、合作者)用最快的速度全力投入,并且他们自己成为领导者。我必须讲,如果在人生的某个阶段遇到这样的人,已经足够幸运。

然后是百里挑一。他们可能缺乏千里挑一者的敏锐和洞察力,但是他们绝不缺乏千里挑一者的勇气和行动力。对了,你猜到,很多创业者都属于这种百里挑一的档次。当然不仅限于创业者,各行各业比较成功的职业经理人、学者、从业者也都是这个档次。他们构成了任何事业的脊梁,同时我们几乎每天都有机会跟他们打交道。他们定义了优秀,成为我们比较现实的努力目标。

那么十里挑一呢?我的定义是,能够在别人的推动下,以极大的热情、全力的投入去主动拥抱变化的人。这个档次的人是十里挑一的优秀。是的,他们依然当得起优秀二字。他们是任何团队都欢迎的基层领导者或业务骨干,也是任何事业能够发展壮大的主力军。他们承上启下,是维持一个组织运转并保持活力的最重要力量。如果你确定自己是这样的人,你完全无须为未来担心,任何地方都会有你的位置。好点差点可能是运气,但是运气之外的特质,决定了你总能在人群中占据这个位置。

下边来到两个里挑一个。对大多数人来说,不要不服气,成为十里挑一其实也很难,更现实的是在剩下的九个里边,你在前一半还是后一半。可能你不具备出色的聪明才智,性格上也喜欢随波逐流,有时候运气不太好,有时候还有些不切实际的幻想。没办法,我们大多数人其实都是普通人。这时候,如果确信自己处于人群的前一半,也就相当不错;如果运气稍微好一点,进阶到前十分之一恐怕也并不是什么了不起的梦想。

谁会把自己主动放到人群的后一半呢?恐怕没有。所以我说,人们总是倾向于高估自己。不过据我观察,能够进入人群的前一半,也是有一些值得学习的特征呢。

首先还是对于变化的反应。前一半的人多少都有些积极的态度,愿意付出努力,而后一半人恐怕就不好说了。

其次——其实这一点更重要:忠诚。忠诚可以弥补能力的不足,让你保有自己的位置。

第三,时间观念。很大程度上,时间观念就是执行力的代名词,但它比执行力更宽泛,因为它体现了一个人对自己对别人的最基本的态度,也就是你愿不愿意遵守规则。遵守规则也可以弥补能力的不足。

(时间观念体现了一个人对自己对别人的基本态度。)

第四,干净。一个看上去干干净净的人,至少你不会觉得他很差。

第五,没了。

从万里挑一到二里挑一,当然难度越来越下降。但是哪怕二里挑一,看上去简单,随便谁都能做到吗?当然不是。所以总有人是处于人群后一半的,尽管每个人都不觉得自己是,但这就是现实。

好了,最后我讲讲为什么采用“一个人面对变化的反应”这个标准,而不是其他的。还记得孔子讲过吗,有的人是“生而知之”,有的人是“学而知之”,有的人是“困而知之”,有的人则干脆“粪土之墙不可圬也”,总之人分这四个档次。

那么,“知之”这个“之”是什么意思?肯定不是知识,因为再天才的人也不可能生下来就知道地球围着太阳转。也应该不是道理,因为没谁你不教育他就懂得爱护环境保护地球。我觉得孔子说的应该是变化,不论天生还是教化,让一个人知变化识进退,才是教育的标准。所谓风起于青萍之末,有的人天赋好,你不用告诉他就察觉到。有的人那真是泰山崩于前而色不变,不是勇敢,而是鲁钝,不可教也。而大多数人,或者学而知之,或者困顿蹉跎终于明白,讲的都是要面对变化。

那么你属于多少挑一的优秀?