看点

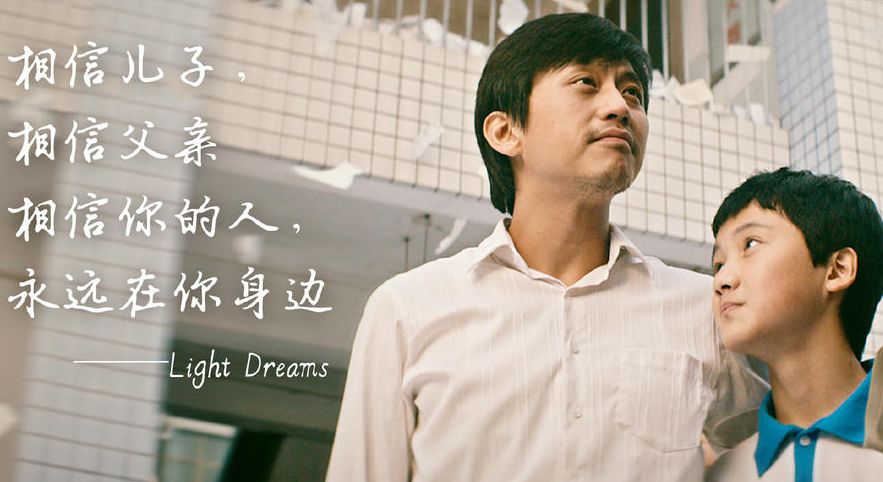

什么样的教育才算成功?或许一千位父母有着一千个答案。在新上映的电影《银河补习班》中,邓超饰演的父亲马皓文认为:家长关注孩子成长过程,以身作则、互相信任,帮孩子培养关乎梦想、探索与坚守等品质,是教书育人的关键。在这一理念下成长的儿子,幸不辱命,成功成长为梦想中的航天员。教育最终的目的是什么?也许我们可以在这部电影中窥见一二。

“我爸爸总说,只要你一直想,一直想,你就能做好地球上的任何事。直到今天,作为中国最年轻的航天员,我还是不能确定,自己是不是达到了父亲的期望值……”

这段话出自昨日刚上映的一部电影——由邓超、俞白眉执导的《银河补习班》(Looking Up)。

《银河补习班》讲述了一对父子跨越漫长时光,收获爱与成长的故事,深度聚焦在教育这个社会热点话题上,正面探讨了不同教育理念催生出的焦虑与冲突。

在这个让人笑泪齐飞的温情故事里,我们不难从中窥见中国社会牵动万亿人神经的一隅——

有关对人才的社会期待,有关下一代的教育。

影片导演之一俞白眉,曾在接受采访时表示:

这部电影既是讲我们眼前的现实,又是在讲诗和远方。

影片讲述的90年代,高考被视为成为人上人的唯一出路。时至今日,我们仍常将高考形容为“千军万马过独木桥”。“唯分数论”的盛行可见一斑。

而影片中的爸爸,却给孩子办了一个特别的补习班。“在这里,孩子可以看到整个银河,

这不只是为了做某一个功课完成的补习班,这是一个关于梦想的补习班。

”

电影在这对父子跨越几十年的故事中制造了许多强烈的戏剧冲突,这些冲突在现实生活中的投射也许并不会像电影描绘得那样极端,但却着实戳中了无数中国家长的痛处。

不同教育观念的冲撞下,蕴含着一个教育界永久的命题:

什么才是成功的教育?

“考不上大学,就去卖煎饼”?

《银河补习班》里的人物,大致代表了两种不同派别的教育观念。

影片中博喻学校的闫主任,代表着信奉“成绩至上”传统理念的那一批人,是电影中极为脸谱化的人物。

他具有大众印象里守旧“严师”的几乎所有特征:只关注学生的学习成绩,仅以学习成绩衡量学生的优劣,杜绝学生除学习外的一切兴趣,把状元视为学校荣光的唯一象征。

天性向往自由的马飞在他的学校里处处碰壁,几乎厌学。

闫主任(右)

而马飞的母亲馨予,则是这批人中的另一类典型。

她自打马飞小时候就将“清华北大”列为孩子的人生第一目标,辛苦工作赚钱把孩子送进学业成绩更好的学校,看着孩子不尽如人意的排名就教导孩子“再不去上补习班,成绩上不去,就会被社会淘汰的。”

她甚至扬言,学习成绩不好的话,到时候就只能到楼下卖煎饼了。

马飞在母亲的责怪下,也逐渐陷入自我怀疑,不相信自己能有做成事的能力。

馨予(右),

马飞母亲

只看成绩的“严师”、逼孩子补习的“虎妈”,他们秉承着相似的教育观念:

把考上好学校视为教育的终点,也把到达终点视为教育的成功。

虽然他们对孩子的爱仍是毋庸置疑的,但当孩子遇到阶段性的失败时,他们会陷入焦虑、恐慌,并把这些情绪转化为压力施加在孩子们身上。

甚至,在闫主任这个极端案例身上,当他的状元儿子在大学的学业上受挫时,他无法接受儿子的失败,对儿子施加了极端的压力,并间接把儿子推入深渊。

而马飞的父亲马皓文,则代表了另一派教育观念。

当他问马飞长大了想做什么的时候,马飞给出的回答是“清华北大”。于是这位父亲厉声教导儿子:

“清华北大只是过程,不是目的!

”

不同于孩子的母亲,他更看重的是孩子成长的过程和其发展的全面性。在帮助孩子适应社会竞争规律的基础上,为他们开拓更多方面的潜力和素质,让他们成为更完整的“人”。

正如他在影片中说:“我想让他学的不仅仅是知识,他必须知道人活着是为什么。”

马皓文,马飞父亲

这个教育方法独具一格的父亲,帮助马飞在应试的海洋里竖起了一座明灯,找到梦想的方向。

这种将孩子的成长“立体化”,能力“全面化”,更站在孩子人格发展的角度的教育理念,也许更加接近“成功的教育”。

那么,家长在孩子的成长过程应该把自己放在什么样的位置、扮演怎么样的角色,又应该用什么样的方法和理念帮助孩子完成人格的完整?

马皓文的做法,或许具有很大的借鉴意义。

“儿子,相信爸爸吗?”

马飞的父亲马皓文,曾是个成功的建筑工程师。

那年,他受委托成为东沛大桥的总工程师,在大桥建成开通之日,接过亚运会的奥运火炬,准备高举火炬跑过大桥,宣告大桥的顺利落成。

年幼的儿子马飞被父亲抱在手里,“第一次享受虚荣的滋味”。

然而,桥却在父子俩的眼前,轰然倒塌。

之后的七年,父亲为单位背了黑锅,锒铛入狱。

马飞与母亲相依为命,却与深爱的父亲聚少离多,自己也被身边的所有人敌视,被当作那个把东沛大桥弄塌的罪人的儿子看待,受尽辛酸。

父亲出狱后,果然成为了“过街老鼠人人喊打”的存在,父子俩得不到片刻安宁。

马飞如所有十几岁的孩子都会做的那样,责怪、怨恨父亲。曾经与父亲亲密无间、彼此信任的关系,几乎快要随着东沛大桥同样崩塌。

一个在监狱待过七年、不受身边任何人待见的父亲,如何赢回多年未见的儿子的信任?

在父子俩物质上、情感上最艰难的时候,风餐露宿中,父亲搂住儿子说:“也有人会说你是笨蛋、蠢货、废物,对吗?但爸爸相信你不是,永远相信你不是。亲眼看到爸爸建的那个桥塌了,对吗?但爸爸这个人,不会塌。”

“儿子,相信爸爸吗?”

父亲用自己的实际行动、用言传身教的方式,让儿子相信眼前的这个父亲仍然是多年前那个会把足球改造成地球仪作为生日礼物的父亲,这个慈爱、智慧的人,才是父亲真实的模样。

而更重要的是,他让陷入自卑、迷茫的儿子感受到了最毫无保留的、来自家人对他的信任。

成功的教育,首先始于家长与孩子间的双向信任。

这才最有可能打破两者间的隔阂,为孩子建立起强有力的依靠——有信心依靠家人,更有魄力依靠自己。

也只有这种珍贵的信任,才能看似毫不费力地,把上一代的教育理念与精神品质传承给下一代。

父亲马皓文是怎么做的?

他在教导主任做下把马飞开除学籍的决定时,面对着全校师生为马飞下了期末年级前十的赌注,不仅公开表达了对儿子学习能力的信任,还甚至说“我再跟你打个赌,等他离开这个学校的时候,他会是这个学校最出色的孩子。”

马飞的未来,恰恰是被除了父亲外的所有人最看轻的东西。

他在父子俩身无分文的时候带着儿子来到工地上,用自己的专业工程知识在两分钟内仅用水管、梯子和马克笔帮助解决了爆破难题,顺利获得了意义重大的800块钱,让曾经误解他的人刮目相看。

更重要的是,他在别人面前挺直腰板,对他人、也对儿子说,这是“知识的力量”。

他在深夜点灯为自己七年的牢狱之冤写申诉书,被父亲盛赞为“少年爱因斯坦”的儿子见父亲工作至深夜,也前所未有地从床上坐起,打开课本学习。

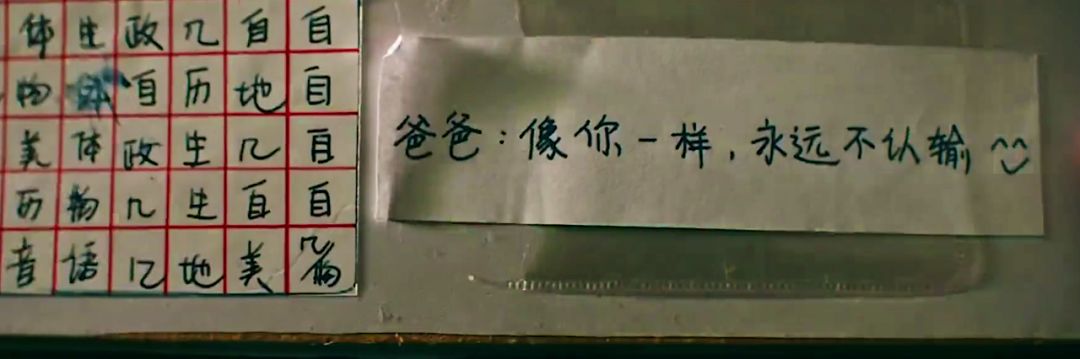

在街坊邻居大骂着要把自己和儿子赶出原来的屋子的时候,他一把挡在马飞身前,朝这些局外人怒吼“我不会认输的!”“永远不认输。”

第二天早晨,马飞偷偷给了父亲一张纸条,上面赫然写着:

像爸爸一样,永远不认输。

影片中说道,家长怎么说固然重要,但更重要的是,让孩子看家长怎么做。

马皓文,便是对这句话最理想的诠释。

“银河补习班,是最好的补习班”

家长与孩子间的双向信任,意味着

家长们应当把自己放在与孩子平等的位置,将心比心,充分给予空间,又有利于适当的引导。

有了信任的基础,有了情感的共鸣,下一步便是为孩子提供更有利于他们成长的教育生态。

不以无法定义孩子全部人格的“成绩”为终极目标,而是为他们开辟更多疆域,走上成才、成人的道路。

长大后的马飞,成为了“别人家的孩子”

马飞从被“别人家的孩子”的阴影统治,到成为“别人家的孩子”的过程,其中离不开父亲马皓文的教育哲学——他的“银河补习班”。

虽然电影情节有夸大之嫌,但马皓文的教育方式背后,关注孩子成长过程的理念之重要性不可否认。

这帮助他们看见考试之外,比成绩更具深远意义的“人生”。

王国维在《人间词话》中曾言:古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。

这三种境界,可以用

“立”、“守”、“得”

来概括。

用王国维的“人生三境界”来归纳马皓文对马飞在家庭教育上的引导,也许能对他眼中对孩子的期待有更深刻的理解,也是马飞难能可贵的品质的缩影。

“立”

“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”——此第一境也。

文章开头提到马飞曾将“清华北大”作为人生的终极目标,对自己考进名校的期待,也是当下很多学生普遍的心理写照。

考上好大学之后,自己的人生还剩些什么没有完成?很多人不知道,也从没想过。

马皓文对马飞的引导则是带他登上“高楼”,教他拨开眼前暂时的迷雾,看尽“天涯路”,看清自己人生的方向。

他告诉马飞:“人生就像射箭,梦想就像箭靶子。如果连箭靶子也找不到的话,你每天拉弓有什么意义?”

他不会像教导主任那样,把马飞喜爱的模型飞机扔下教学楼,而是带他去远方看航展,得以使儿子在初中时就立下了当航天员的志向。

对孩子的兴趣,马皓文作为父亲给予了最大限度的尊重。

马皓文

不仅让孩子有空间探索他真正热爱的东西,更让孩子认识到了“成功”二字定义的多样性,为孩子树立起了“梦想”的地位。

他对孩子的教育,是关乎“梦想”的教育。

“守”

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”——此第二境也。

很多家长和孩子对拼尽全力、奋力一搏的认识仅仅停留于表面上的艰辛,却忽略了方式方法的重要性;停留于对短期目标的执着,却忽略了对人生所需要的各种能力的全面培养。

要想守得住梦想,坚毅的态度是必需的,但敢于创新、勇于实践的能力则更难能可贵。

马皓文对马飞学业上的引导更注重方法,他带着马飞在上学路上的草坪上躺下,用实际生活的观察与体验向他解释“草色遥看近却无”的自然之美。带他游历山水,扩展视野。

同时,他总对马飞说“你要一直想,一直想,就能做到这个世界上的所有事情。”

他鼓励马飞遇事观察周围、开动脑筋,自己创造出解决问题的方法。这种素质,先后两次成为了马飞的救命稻草。

他告诉学校老师,在孩子们对梦想的追逐中,不存在考试中ABCD的选项,孩子们是要学会想到EFGH,甚至XYZ。

他对孩子的教育,是关乎“探索”的教育。

“得”

“众里寻他千百度,回头募见,那人正在,灯火阑珊处。”——此第三境也。

电影中有一个描摹现实的桥段。学生们在考试后把试卷、课本从教学楼上抛下,如浩浩荡荡的一大片飞雪。

马皓文站在飘下的试卷中,质问教导主任:“如果刚刚考上高中的孩子都如此迫不及待地扔掉课本和试卷,我很担心他们是不是真的热爱学习。学习难道不是一个人一生的习惯吗?”

这绝对不是危言耸听。

今年高考后,有新闻报道称,一个省市的高考状元是北大的辍学生,而他,在两年前,

是以当年省级高考状元的身

份

进入北大的。

如果考试中对学习能力的检验没有在日后转化为质变,形成终生的能力与习惯,又谈何成功?

马皓文从马飞小时候开始便鼓励他永远不停止思考,永远不停止学习。因为他明白:

当学习与思考成为习惯,便终会有所“得”。他对孩子的教育,也是关乎“坚守”的教育。

正是这些顺应孩子发展规律的教育理念,才促使马飞抛却了迷茫的过去,最终成为了一个优秀的青年航天人才。

到这里,马飞似乎已经拥有了最耀眼的那些履历。

从初中开始坚持最初的梦想,把热爱变成了事业,成为了中国最年轻的航天员,还有什么其他所求?

可影片的最大亮点之一,是在影片的末尾,父亲马皓文却对马飞说:

“我现在才知道,我的教育,是失败的。

完完全全的失败。

”

父亲蒙冤多年的案子即将迎来反转,可马飞却为了自己事业上的成功奉劝父亲不要再折腾。

“这事都过去这么多年了,除了你,还有谁在乎?

”

父亲用半生努力换来儿子梦想成真,却没有迎来儿子对自己最在意的事情的理解。

这,还是成功的教育吗?

父亲说:

“马飞,每个人都有自己的一座桥。

把自己的桥修好,在我看来,是世界上最重要的事。

”

在父亲眼中,“成才”仍不是教育成果最核心的部分。

最核心的,还是成为一个有原则、有信念、有同理心的人。

“成人”,可能才最接近教育的终极目的。

所幸的是,马飞冒着生命危险排除了飞船障碍,成功返回地球。当马飞看到年迈的父亲终于穿越人群来看他时,说道:“爸,对不起,我也是第一次学着做儿子。”

当众人给予的荣光不再是心中最耀眼的勋章,父子二人都明白,此刻,才是真正成功的教育。

叶芝曾说:

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。

也许这把火,最重要的,还是点亮孩子的内心。

这颗心,要光明而坦荡。

关注外滩教育

阅读

3000+

篇优质文章