“戎马一生,清风两袖,铁血丹心昭万世;砺兵台海,决胜九江,神州青史留瑞名。”2017年2月15日9时30分,董万瑞将军遗体告别仪式在南京举行,一位硬气的老人至此与我们永别。

至2月9日始,朋友圈里悼念的文章始终没有停过,尤其是将军九江抗洪的那张挥泪送部队的感人照片,让很多人重新回到了那个“

关键时刻,解放军上,战无不胜,创造人间奇迹

”的岁月。作为数以百万计的历史事件见证者,我也忝列其中。

作为将军指挥的千军万马中的一员,作为将军的老部队的一名新兵,得知老军长逝世的消息非常早,早到想第一时间发布电讯。但我迟迟没有行动。一是因为我现在仍作为官方媒体的一员,起码的政治纪律和职业纪律得坚守;二是所工作的官方新媒于10日发布微文,我在审校此文中耗费了太多的时间;三是从个人感情上讲,我希望这一讯息不是真的,因为将军并算不上高寿。

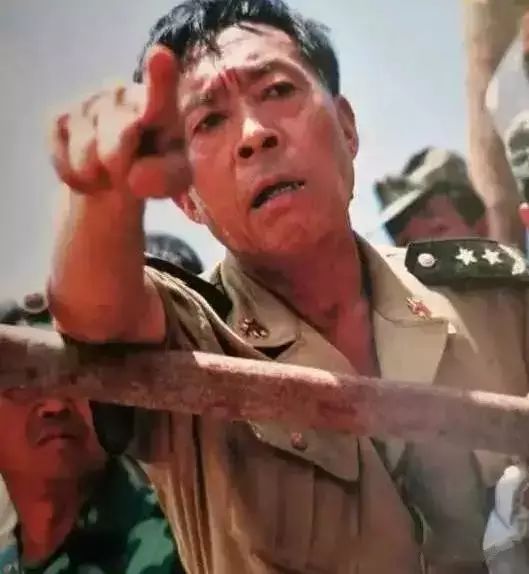

▲

九江大堤,封堵决口如同一场战役,紧张激烈,董万瑞副司令指挥若定。

将军于我近在咫尺的机会有好多次,现在想来,最多的时候并不是同在军区机关工作时,而是在抗洪一线。那时,我是一个刚刚到部队基层的地方大学生排长,有幸到部队才三个多月就奔赴了九江抗洪一线。我们团到九江时,四号五号闸口的决口已被封堵住了。但那段时间,我们却不比前面堵决口部队的任务轻松,因为上级赋予我们的任务是,在第六次洪峰到来之前完成工程浩大的第三道围堰。在我的记忆里,那七天七夜,我们好像一直在扛着砂包奔跑,时而在雨中的泥巴地里,时而在烈日下的烤箱里。作为会拍照的大学生排长,我扛的砂包比连队的战友要少很多,大部分时间还是抢抓镜头。在我的三十多卷照片底片中,其中就有二十几张董万瑞将军深入一线与官兵零距离接触的照片。当然,那一次我也因免费赠送照片和底片给团里的兄弟们,真正知道了什么是破产。

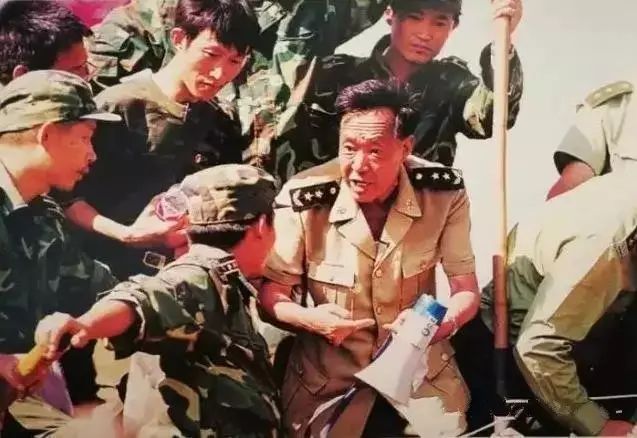

▲

1998年8月12日下午4时45分,九江大堤4、5号闸门决口即将封堵最后5米,董万瑞副司令和将士们在做最后的运筹。

将军逝世的消息传来,我迅速回忆曾经保留的那些照片,但发现那段时间的记忆,除了个别自己的单身照片外,其余均被深藏于某一个角落。但将军那时的音容笑貌,我还是清晰地记得。

第一次见到将军是在九江大堤的指挥帐里。

那几天,团里让我到报道组帮忙,于是便拎着照相机直奔大堤。其实,作为并不懂军事报道的地方新闻科班生来说,硬着头皮上,现在看来不失为锻炼的好方法。当时,我的心里像装了个兔子,但行为上却装作异常镇定,因为我知道,只有这样才能不被纠察抓住。我的相机长镜头终于抵近至足以高倍放大指挥帐里的每一个人时,我便再也不敢前进了,只能用长焦快速地拍照。很不幸的是,由于手不稳,一个柯达胶卷只照清楚了几张,而其中一张的主角便是面部极其严肃的将军,一个鬓角染白并浸着汗珠的瘦老汉。照片洗出来时,照相馆的师傅问我是干什么的,怎么能拍到这么重要的将军,对我一脸的崇敬,而我当时却是茫然至极,因为我根本就不认识将军。

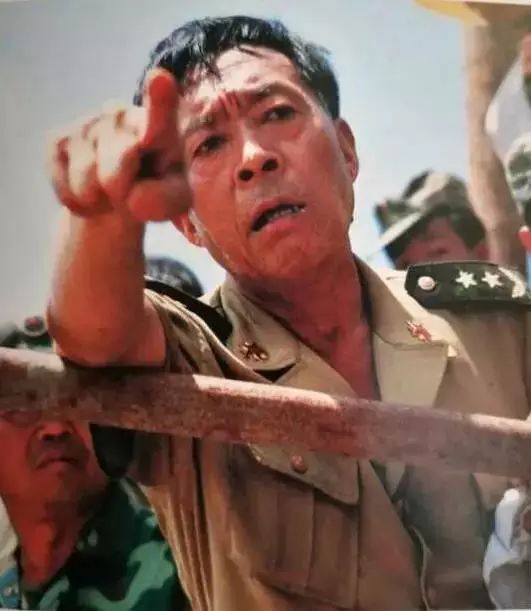

▲

董万瑞将军在抗洪大堤上指挥抢险救灾。

第二次是真正的近距离拍摄将军。

那是时任中央政治局常委、政协主席李瑞环视察九江抗洪将士时,我们团作为受视察部队,于是我也有机会进入到离主席台5米的地方拍照。那一次,我真正知道了九江抗洪陆海空三军总指挥是谁,和他站立如松、声如洪钟的军人风范。也是那一次,我看到了一个汗水湿透衣背、面容疲惫的老人坐在大堤上的样子。

而第三次与将军面对面是在我们团撤离九江时。

那天在站台上,摄影师为将军拍下了那张感动了无数中国人的挥泪告别的照片,而我坐在列车上,也拍下九江人民挥泪送别的不少照片。

▲

九江人民含泪欢送抗洪官兵胜利凯旋。

时光荏苒,当年的老照片随着时间的风化很多早已埋进了历史的尘埃。但记忆深处的感动,却至今无法清除,或许早已化作人生旅程中不可复制的链条,与生命同在。从那以后,我开始从事历时三年的电视新闻工作,而后又进入报社当文字编辑,虽然有时也会兴起拍几张照片,但当年的照相机和当初那种拍摄的欲望,都像那台老相机一样,默默地待在书柜的角落里,守候着曾经的记忆。

▲

1998年9月21日晚7时40分,董万瑞将军送走最后一批离浔部队后,即将乘坐专列离开他与洪水战斗了45天的九江。当他出现在火车站时,九江人民夹道欢送,纷纷向将军献上花环以表敬意,将军终于露出了胜利后的笑脸。

至于第四、第五次以及更多次地看到将军,那都是在三年后我到报社工作时期了。

这些天,“铁血虎将”“董老爷子”……与他曾经共过事的、他的曾经部下,包括官方和非官方媒体,普遍用这些称谓赞誉将军,而我却打心里称他为“硬气的老人”。我想,如果不是十八大以来习主席以壮士断腕的力度整治党内政治生态,将军的硬气也许根本不会有这么多人追思和感喟。因此,

我称将军为“硬气的老人”,正是作为一个普遍革命军人发自内心地对党和习主席的坚决拥护使然。

回想今天,自己在一些方面的坚守,某种程度上还是拜将军所赐。

▲

九江大堤上,将军对儿子说:“你也得晒成这样。”

一个是我对“将门虎子”的看法。

作为1997年毕业入伍的地方大学生,当初是靠“把红旗插到台湾去”的热血激情选择军旅的,而且还固执地选择“到最能打仗的部队去”,对于整个人生来说无疑是冒险的,特别是像我这样祖宗三代没有军人基因,选择军旅就选择了巨大的陌生和不确定性。到部队几个月后,冷静下来才发现,离家千里之遥可能将是永远的鸿沟,自己的人生将要从“军营打工仔”开始。连队的老排长们也经常骂我“傻*”,因为他们都在找关系想尽快调离那个号称最苦最累的小山坳,而我却是自投罗网。这种情绪一直到抗洪前线才得到了释然。

一天,我捧着相机四处搜索,突然一支队伍飞奔而来,前面的“红色尖刀连”大旗很显眼,定睛一看掌旗的竟是我的南昌陆院集训队的同学老瞿。我赶快抓了几个镜头。休息时,老瞿看我很自在,一脸的羡慕,可我看老瞿却觉得他瘦了许多黑了许多,自然也结实了许多。我对他说,反正早晚要进机关,干吗这么拼命。他却认真地告诉我,别做梦了,在荣誉连队素质不行就别想舒服,董万瑞首长的儿子董三榕跟我一起当排长,跟我一样能吃苦,比我还黑。后来,我在央视《东方之子》栏目的抗洪父子兵节目中又重新认识了将军和他的儿子。

▲

董万瑞将军经常下到基层部队、深入一线官兵了解关心官兵生活状况。

多年以后,老瞿发展得很好,成为我们这群地方大学生中几乎最早步入正团岗位的同学,而与他同任排长的董三榕现在也到了师职岗位。虽然我也会羡慕他有个好父亲,但这种羡慕是在读懂“将门虎子”内涵后的羡慕,而决无其他。这也让我这些年始终坚守一个信条:靠素质立身,凭本事吃饭。当然成绩也在不断地积累着,三立三等功,荣获中国新闻奖,考取军事指挥硕士学位,较早地取得高级职称……

▲

老乡向将军树起大拇指说:“解放军伟大!”将军向老乡树起大拇指说:“党伟大!人民伟大!”

另一个是我对生活作风的坚守。

一个人选择什么样的生活,很大程度上基于某种信念,而我正是如此。记得2000年在部队医院找了一个护士作女朋友,很快就有人把小报告打到了新任职的师张主任那儿。一天中午在机关食堂吃饭时,主任把我叫到他的桌子上跟我谈心,旨在提醒我不要犯生活作风的错误。主任先讲了一个故事。他说,军区董副司令员的儿子董三榕在红色尖刀连当连长,女友到部队看了他一次,结果被首长知道了,专门让儿子回南京接受教育,儿子被骂了三天后才回到部队。将军对儿子都这样严厉,何况我们呢?

其实,当时我就感到自己犯小人了,一定被某人告黑状了。于是,素来性子直率的我血气上涌,狠狠地顶了主任,“我上了这么多年学,什么是正确和错误,我还是能分得清!”那一天,我的心情极其悲凉。我在想,怎么这么不相信我,而且都啥年纪了,谈个对象还要管这管那的!但张主任的话我还是记在了心里,因为我知道了部队生活作风问题不是小问题。当然,我也是值得组织信任的干部,后来我和女友成为合法夫妻并结婚生子。

从军二十年,弹指一挥间。今天悼念将军,胸中充盈着正气。

愿将军在天之灵,见证我们这支风清弊绝的胜利之师,胜利走过军改这条艰辛之路而乘风破浪!愿将军在天保佑,那些一身正气的将士都能够成为军中栋梁!

董万瑞

1941年3月生,山西省翼城县中卫乡董家坡人,中共党员,中将军衔,曾任步兵某师师长、第31集团军军长、原南京军区副司令员,第十届全国人大代表,曾提出《国防动员法》提案,1998年长江抗洪期间,任原南京军区驻九江抗洪前线总指挥。

2017年2月9日晚因病在南京逝世,享年76岁。

悼董将军 学董将军

信念如磐:坚定听党指挥 矢志为党分忧

▲

工作中,董万瑞身先士卒,模范带头。

练战如虎:眼睛盯着战场 心里想着打仗

▲

和战友一起堆制沙盘。

治军如铁:带兵铁面严明 锻铸铁骨雄风

▲

董万瑞坚持严实带兵之道,屡次受到上级表彰。

担当如山:责任扛得起来 关键豁得出去

▲

将军深入一线察看灾情。

高洁如松:上不愧于党风 内不辱于家风

▲

九江大堤,封堵决口如同一场战役,紧张激烈,董万瑞副司令指挥若定。

▲

将军时刻把官兵的冷暖放在心上。

沧海横流,方显英雄本色!将军走了,但将军的那张老照片和九江大堤上的抗洪故事依然被铭记,将军戎马一生、鞠躬尽瘁死而后已的情怀更是无法忘记。在强军兴军的新征程上,将军远行了,年轻的我们接过将军的旗帜,循着将军的足迹,定当不忘初心、继续前进!

▶

速转江西百姓:98抗洪前线上的董将军走了……

作者:高山景行

来源:军中大微

更多精彩内容

欢迎关注“冲锋号”微信公众号(微信号:njjqzgw)