《青鸟故事集》,是一个意外而愉悦的收获。从某种意义上说,李敬泽老师的观念及作品,与我的个人兴趣有种天然的契合——我喜欢那些闪烁着灵光的知识谱系、历史联结,以及深藏在光阴和光影暗处的个体兴衰、时代症结。

诚如塞缪尔·约翰逊所言,“使观念之配偶出人意表,于貌若漠不相关之物象察见其灵犀暗通”,这种知识趣味所带来的,是一种观看的别样方式:看事物,看世界,看历史,有以异也。

当我对他的印象,还停留在“国内顶尖文学批评家”、“青年作家教父”这样的身份时,这一次他让我颇为意外地看到,他基于对“历史”和“东西方秘密交流”的独到思考所进行的博物学和考古学式的挖掘,尤其是那难以界定性质的,完全是独树一帜的文体实验。

他首先是一个写作者,一个独具风格、颇具探索精神的文体家。当我面对这本书时,那些俯拾皆是的锦文隽语编织成的仅是这本书的表象,文字仅是作品的肌理,却不是实在,那种我们称之为内核的,始终是肌理覆盖下的那具骨骼和气血。

于是,更多时候,我会被他利用所考据的事物,如“穷波斯股中的珍珠”“布谢做的银树”“西域带来的经久不散溢满长安的香”“利玛窦奉上的玩具自鸣钟”营造出的微妙视域所萦绕、感染,并有诸多的想象。

我们所处的,是一个社会消解了“自然”、世俗消解了“灵光”而想象已然贫乏的世界。但在《青鸟故事集》中,我恰恰能感受到他以其特有的考古精神和博物学技艺对于“物”的单纯性与虔诚性的思考。所有这些器物,都在他构建的图景里脱离了原有的社会语境,进入到介乎真实与想象之间的模糊领域,获得了前所未有的存在方式,成为“人”的物。

它们是那么古老而又新鲜,仿佛以存在的一瞬间获取了绵长的历史时间,或者说仿佛全部的历史时间凝固为一个重现的瞬间,而它们所在的空间,它们的文化背景,又并不是限于某个地域和国度,而是整个无限广阔寂寥的人类世界。

在他所提供的瞬间图景中,那些器物看似是静止的,而我却觉得,时间在那些物与文化背景中流动、重叠与融合,并且对于他来说,那些朦胧的、被遮蔽的、处在阴影里的、在浩瀚的书页里只是无关紧要的小小角落里的物,一旦赋予它们重生的力量,给它们秩序,这些物就会生动起来,彼此建立对话,在永无休止的联系中闪闪发光。

知识分子对物的迷恋,古来有之。如何让作者的这种迷恋从精神层面具象到实际事物,外化到每个细节,则成为编辑的职责。

首先,是对作者气质的界定,并为其挑选合适的书籍设计师,从人到书,形成一个同步的视觉呈现,构成连贯的视觉体系。简单来说,让作者气质的光晕附着在物上,蔓延至书的每个细节里,被反复呈现、被持续强化。

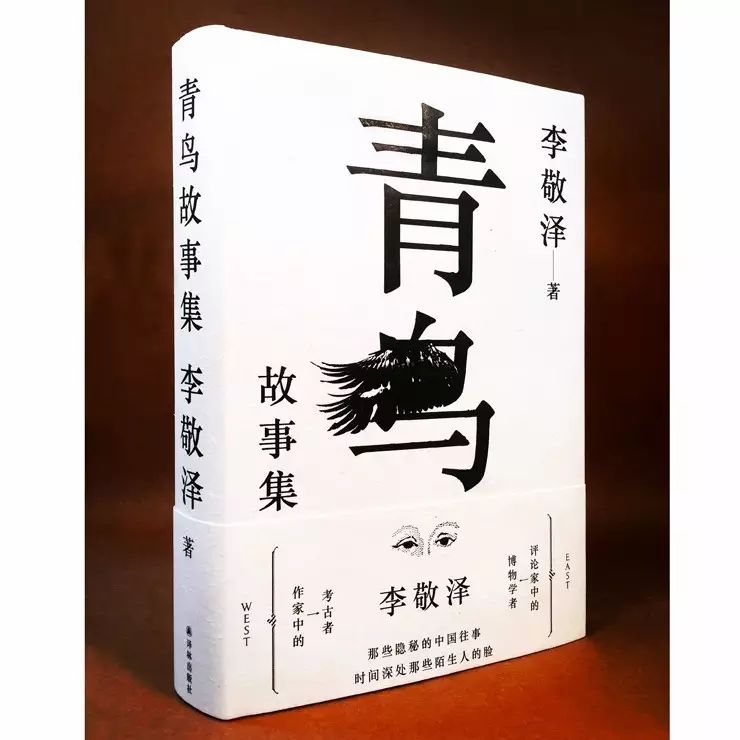

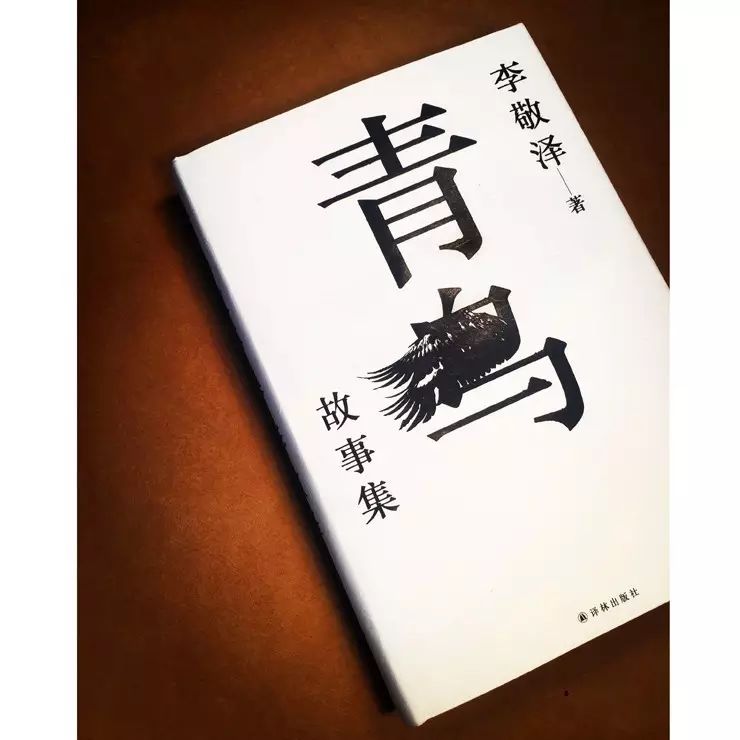

《青鸟故事集》的书封设计,唯一想到的设计师人选,只有王志弘。理由只有一个,因为他的设计兼具经典与摩登,东方与西方。而这点,与作者无缝对接。李敬泽与王志弘,在多数人看来,似乎是完全不同气血质的两个人,却在我眼中,具有相似性。这一次,想看看他们碰撞出怎样的火花。

实际上,当王志弘发来设计,并写出设计理由时,最初的判断却被验证是正确的。王志弘在信中写道:

关于封面设计,我希望是相当大气,稳重,有绝对的分量感。求简洁有力,避开特别不符合作者身份的设计感(比如小清新)。

文字内容即重点,故事集三个字在书名上,本身具有说明性质,并不具想象空间,它不是重点。所以更强调青鸟,不让故事集三个字拖住了青鸟两个字的想象发展,我缩小了故事集三字(但依然保持绝对的可视性,即,能让读者看得清楚)。主力放在青鸟两个字上,并试了让飞鸟具有动态,让文字自行生动去表现文字内容。

我最终希望封面是经典的,多年之后依然感觉不变。

王志弘对于在当代如何理解、诠释、呈现“经典”有着独到且深刻的认识。他深知创造什么样的封面图像视界,意味着同时映射时代气质与个人气质的混成。他想要达到的是如何去触及那个人所处的时代的某种极限,即我们对于经典的维度,最大接受振幅可以抵达哪里。他的设计经常在临界的状态,成为独一无二的存在,兼具东与西、动与静、无与有、隐与现。它们是当代的经典,也是经典的当代化。

在《青鸟故事集》的画面视界里,白,是静,是起点与终点,是留白之白,亦是空。黑,是动,是活力与生命,是书墨之黑,亦是实。黑与白,精心结撰,措置得宜,疏密有致,彼此并置、交织、重叠与渗透。看似是有限的画面,却生成无限的意境:同侘寂美学所追求的朴拙而大雅的审美有灵犀感应,那种无需繁华,不要装饰,直指本源的精神。方寸之地却显天地之宽。

放大的“青鸟”两字,不像拓印,更像是书法,书写在留白的空之上,如写在水上的字,此刻存在,彼时消逝。黑色每一个笔触都是静止的,但聚合生成画面图景时,却会让观者透过静止的表面(书腰上那双陌生人的眼睛,是观看的具象,也是观看的邀请),感受到一个空间的生成和微妙的运动。这空间会引导视线逐步深入画面,并体验到时间的流动、凝止与消解、重生。字在生生不息生成,也在片刻不息逝去。最终打拓在我们脑海中的,唯有那双翅膀。

《青鸟故事集》中的历史,多数已是过去年代发生的故事,是已经尘封的历史,而故事的主人公,站在历史深处的背面,在巨大的阴影遮蔽之下,微不足道,面目模糊,甚至连名字都没有,经常只是被一笔带过。要拂掉历史的蒙尘,发现阴影之下的那些人,需要那双生机勃勃的、有力的翅膀,从而划破寂静,让历史重新生动呈现。

故事已死,故人已去,但是精神仍在。那些曾在东方和西方之间传递过交流,建立过往来的传教士、翻译官、开拓者、航海家,他们的故事,像颗种子,在历史深厚的土壤里凝聚起此刻生命的能量,催发出新的芽叶,从黑暗中破土而出,成长成全新的样貌。

从一开始,设计和材质,两方面设定的基调始终明确如一:较之外表的时髦、华丽,《青鸟故事集》这本书本身的质感更为重要,以及整体材质的选择带来的舒适的阅读体验。当代的书籍设计,很多都类似快速消费品,或像工艺品、过节礼盒,而书本身的味道却淡了。科技的发达,带来了工艺的高度发达,但过度的工艺并不代表得体与高级。

我不希望它最终的呈现是精致无暇的,相反,我希望它看起来有点朴拙、不合群,如青衫长褂,而非锦衣玉袍。我想留住书封设计所应有的那种“书卷气”,这也是对作者本人气质的一种呼应和强化。在讲求视觉刺激的当代,这样的不合群,是一种反抗,也是一种坚持。

阅读体验的实现,首先是给书减重。按照设计师的要求,选择了纸张蓬松度很高的进口轻型纸色泽上为了吻合整体设计,选择了灰白色度的轻型内文纸,而非通常可见的米白色。优质轻型纸保证了大部头书的重量得到控制,且蓬松度足够,可以撑起封面所需的体积,而本身重量却不随之递增。

其次,真实打样,而非模拟打样。封面纸张,设计师选择了三个不同纹理和纸张手感的纸张,全部三套纸,都在负责印制的恒美印务(广州)有限公司的印刷机上进行真实打样,印刷,烫印,裱壳,每一步都不少。确保最后的印刷样跟打样0差错。

第三,外封纸、烫料色样、堵头布小样、内文纸小样,来往寄送于在广州、台湾、南京三地,反反复复地在出版方、设计师、印制方、供货商四方之间敲定再敲定,确认再确认,保证各项材质正确、尺寸合开、调货方便。其间,烫料颜色,为了避免差错,请恒美印务将色样寄去台湾让王志弘亲自选择。堵头布小样,一并寄往台湾给设计师敲定。堵头布的选择,为了吻合设计,最终选择了黑色堵头布。材质方面,因为封面呈现的是朴拙而大雅的格局,选择了纯棉材质,而非很多典藏类书籍惯常使用的丝或缎。封面纸张最终敲定的是纸纤维充沛的大地系纸,古朴厚重。

做书已是困难的手艺。其根源不在于出版本身的创造性和可能性仿佛已穷尽,而是在于它日益成为商业性质的行为,尤其是呈现出大量短平快出版诉求和真善美做书手工艺标准之间的难以协调。很多时候,我们像经常步入Zara,Topshop等快销品牌门店的顾客,面对着当季甚至明年早春的琳琅商品,一时陷入无法选择的境地。

商家深谙人的私心,黑心和杂心,以多元化的姿态去博取大多数顾客的欢心,而我们不得不视其为当下的生存之道。但是这派门庭若市和众声喧哗之后,什么东西可以恒久流传,可以被我们当作精神果实,用来纪念一个时代,一个世代?

出版其商业属性的强化,既方便了我们的认识,也不可避免导致了自我遮蔽。当基于社会现实形成的意识植入我们的头脑并成为固定的思维模式时,习惯性的麻痹,或者说,习惯性的误解,就会持续下去。

做书的目的究竟是什么?它作为一门手艺,其精工细作的标准,在商业至上的时代,是否已经完全被抛弃?编辑的责任,很大程度上是去破,破开习惯性认知形成的保护层,剥去表面那些附加值造成的假象,让做书这门手艺呈现出最本源的面目,让它重现。然后,继承,并坚守下去。

《青鸟故事集》,我们希望它是这样的精神果实,保留做书这门手艺尚存的温度。如王志弘所言,“多年之后依然感觉不变”。

做書原创文章 转载请联系授权

点击下列

蓝色文字

查看精选内容

入行指南

丨

如何制定读书计划

丨

投稿说明

|

编辑生活范文

|

编辑手记范文

|

诗歌出版

|

从想法到成书

丨

书店范文

丨

电子书

丨

kindle

|

豆瓣阅读

|

知乎

|

离线

|

独立出版

|

刘瑞琳

|

李昕

|

谈页边距

丨

沈昌文

|

范用

|

汪家明

|

姜峰

丨

原研哉

|

朱赢椿

|

聂永真

|

杨林青

|

王志弘

|

诚品

|

PAGEONE

|

钱晓华

|

方所

|

万圣书园

|

理想国

丨

再谈编辑

丨

再谈电子书

丨

再谈读书

丨

我在单向街书店的日子

丨

2016中国最美的书书单

丨

Goodreads2016书单

丨

2016《纽约时报》年度书单

丨

那些在豆瓣上消失的书

丨

关于书籍设计的一些网站

▼

点击阅读往期文章