一座岛,一片湖

一栋房,一家人

无数人梦想过寄情山水

隐世而居的日子

建筑师穆威带着妻子和

一双儿女把幻想变成了现实

世人眼中的穆威是人生赢家

但他的“野心”却远不止如此

保持年轻和好奇心

每天的世界都是崭新的

来源:开始吧(ID:kaishizhongchou)

2012年,一位建筑师带着36个平均年龄不到10岁的孩子花了3个月造出了“漂浮”在竹林中的“天空之城”,一下子惊动了剑桥和牛津;

一年后他又召集了40个孩子,用47公里(能绕武汉一圈)的绳索在一片樟树林里捣鼓出了蚕茧一般的“丝房”,斩获多项国际建筑大奖;

今年夏天,一条名为《小岛上的家》的视频刷爆朋友圈.

这个“带孩子,盖房子”乐此不疲的“奇葩”建筑师又双叒火了。

一座岛,一片湖,一栋房,一家人。

无数人梦想过寄情山水隐世而居的日子,建筑师穆威带着妻子和一双儿女把幻想变成了现实。

世人眼中的穆威是人生赢家,但他的“野心”却远不止如此。

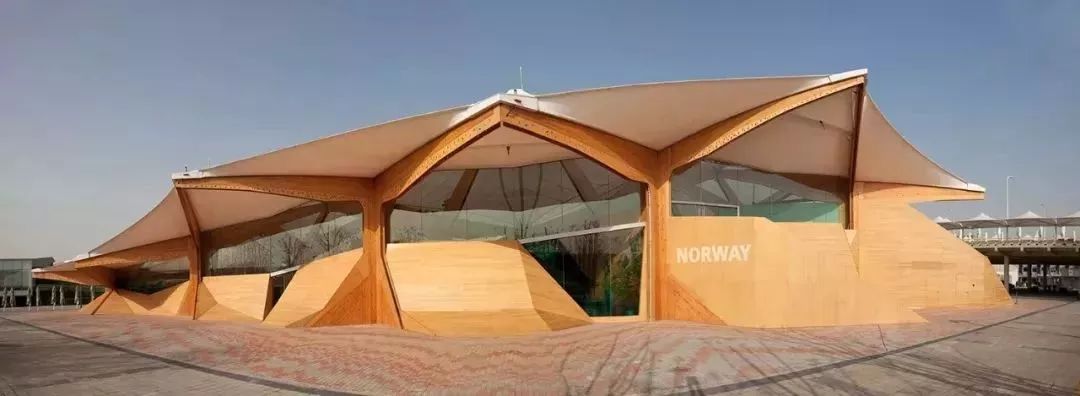

很多人第一次看到“穆威”的名字,是在2010年。

人们至今还能忆起参观上海世博会挪威馆时被火爆的排队盛况支配的恐惧,那年他参与设计的的预制胶合木建筑,让在场的同行眼前一亮:“木结构也可以这么炫酷?”

很多先锋建筑师崇尚未来感、科技感的材料,但穆威却更喜欢研究自然元素,原竹原木、榫卯螺栓在他眼里总是有无限可能,而且还透着一种别样的美感。

其实年轻的时候他并没有什么特别的艺术追求,只觉得建筑学科兼备理工科的严谨理性和文科的美学修养,“还挺酷的”;

而等他真正成为一名建筑师的时候,才发现建筑的意义其实伟大得多。

他记得2005年印尼海啸震荡全球时,他还是一名象牙塔里的学生,每天泡在图纸的海洋里,建模、渲染,面对高大上的大师案例指点江山;

直到他和一群建筑学专业的同学响应台湾建筑师谢英俊的招募,一起下基层实践,撸起袖管和当地的农民一起盖了3座灾后重建的样板房,这段经历几乎颠覆了他对建筑的认识。

“我发现自己其实对真正的建筑一无所知。”

混凝土、钢板、竹木……各种材料搭建的结构,那种螺栓拧到一起的力量,根本是抽象的课本释义描述不出来的。

尤其是对自然乡村生活的人,虚无的花架子多此一举,如何用低成本、高强度的环保建材来建造,才是建筑师最需要关心的问题。

毕业后他去过西班牙、挪威的一些建筑事务所。

这个自由的国度习惯把建筑设计的决策权交还给公众,引导他们表达诉求,真正参与进来;

而建筑师要做的就是因地制宜、关心材料和建造:

“我们通常认为建筑是为客户服务,但其实任何建筑在公共空间里都需要有城市责任感。”

与之相反的,他发现中国每年消耗的混凝土、金属建材几乎占到全球水平的一半,但却有超过八成的建造没有建筑师参与设计,在城镇乡村更为严重。

2008年汶川地震他看到,太多没有经过合理设计的建筑,容易带来的灾难性后果,讽刺的是,一些传统的木结构老房子都没倒,后来新建的混凝土房子却砸死了人。

“当时我在想,能不能把建筑做成乐高、宜家那种,由专业建筑师筛选组建一个可拼装的产品库,只要采购物料包,依照说明书,谁都可以轻松搭建个性化的房子。”

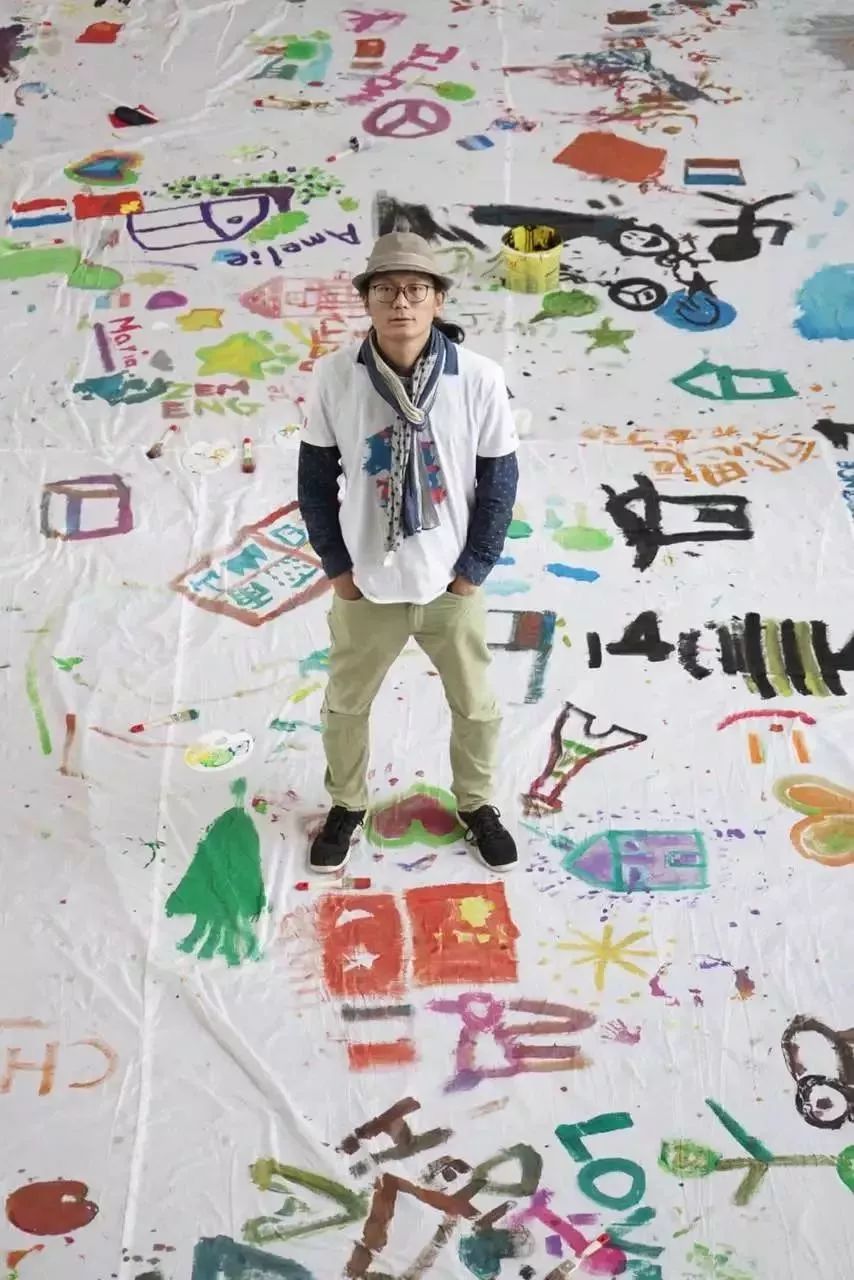

带着对公共建筑的思考,回国后他做了“先进建筑实验室”,开始做一些更有参与感和体验感的建造项目。

穆威回国后带学生做的实践项目——石榴居

他回到母校任教,带学生做各种各样的建筑实践,直到两个孩子相继出生,给他的世界带来了全新的灵感。

可透过窗外四角的天空,看到周遭的钢筋水泥丛林,尽管高楼广厦拔地而起,可怜的城市绿化却得精确到小数点,他又觉得遗憾:

“其实我觉得他们的童年挺不幸的。”

穆威从小在海边长大,无拘无束,有机会在自然旷野里野蛮生长。

父亲读军校出身,是个高度自然主义者:“小时候常常坐着轮胎在海上漂半天,等待潜水抓螃蟹的老爸浮上来。”

穆威五岁就被父亲带在身边进山打猎,大冬天在冰上骑摩托车……

这些在教育学者眼里略显疯狂的经历,在他看来却是最珍贵的自然教育。

穆威建筑设计案例:南院

所以他经常会在假期带孩子们出门采风,带他们下水,亲身感受水的浮力,水的压力;鼓励他们光脚在鹅卵石铺就的小道奔跑;

带他们飙车,感受强劲的风能把人吹出眼泪;

带他们放篝火,感受一根柴火在手上燃尽的温度。。。

这一代孩子的感官世界太匮乏了。

他开始考虑,作为一名建筑师,能不能带着孩子去盖一栋房子呢?

而一直以来思考的,将繁杂的建筑简化为积木游戏的构想不也正与孩子们爱玩的天性不谋而合?

2012年,他和拉图尔自然生活的创始人王晨风合作,在社交媒体招募同样有意自然教育的家庭,没想到反响出乎意料的好。

经过问卷、面试的层层筛选,最后组建了一个由36个孩子(最小的5岁,最大的12岁)参加的工作营。

那三个月里每到周末他们就要像建筑系的学生一样上课学习,了解基本的尺度,工具,材料,然后尝试自己勾画脑海中的房子。

有的孩子希望房子可以飞在天上;

有的希望房子可以自己生长;

还有的说希望爸爸妈妈进不来……

孩子们的想法天马行空,对建筑师来说技术难度却不低,两个男人带着一群娃娃在竹林里吭哧吭哧干了3个月,“项目结束发现自己头发都白了好多。”

“我觉得80后爸爸妈妈其实自己也是小孩。”

在施工过程中他发现不少父母身为大学教授,企业高管,却龇牙咧嘴汗流浃背地死磕着锯一块木头,看得他心里发慌:

“工作生活压力大,可能很少有这样纯荷尔蒙的发泄机会吧。”

“天空之城”只用了几个月的时间便完成了一项从0到1的创造,他觉得对孩子们来说——

这不只是数学,几何,线条的理解,更多的是自信心与创造力的激发。

包括后来在樟树林里用绳索缠绕而成的“丝房”,也是孩子们自发奇思妙想的成果。

“我就是觉得要让这事儿是他们可以吹一辈子的牛,‘我十岁就盖了一个房子!’让他们相信,只要付诸汗水,没有什么事情不能完成。”

而在这个过程中,除了亲近自然、身体力行,他还倾注了更多。

他会要求孩子们用十四行诗来表达自己的设计,因为文字的空间感有苛刻的结构,和建筑的美感相通,很多有趣的儿童诗连家长们读了都觉得意外。

几个月的时间也许不算长久,但潜移默化的认知却会在幼小的心灵埋下种子。

他发现孩子们出去游玩的时候会兴致勃勃点评街道上的建筑;

有时候会在凌晨收到家长的短信,说孩子虽然房子盖得一般,回去后却疯狂开始写诗;

最近又听说,最早参加活动的一个孩子已经打算今年去美国读建筑了。

刷屏朋友圈的视频中,“小岛邻居”计划最初也是在网上招募,希望有同样热爱自然共同遵守社区机制的人一起加入;

没想到有一百多人报名,不得不中途叫停,最后召集了几位朋友才定了下来。

300亩的荒岛,一块开阔的草地,一片宁静的水域,放眼只有明秀的自然风光,在如此环境中居住,建筑的棱角不知不觉被简化到最低。

“我希望大家忘掉几室几厅的户型概念,单纯把它作为大自然的取景器,留出足够的起居空间,把景色都装进来。”

春天在稻田里插秧,挽起裤脚体验踩在水田里的冰凉;

空地上会开出大片不知名的野花,教孩子们分辨蝴蝶翅膀上斑斓的颜色;

夏夜里星河灿烂,驾一艘木船,孩子们摇起双浆荡碎满湖的涟漪;

冬天的雪花纷纷扬扬,让孩子们脱掉鞋袜光脚踩在雪地里,感受脚底板与雪花的温柔触感……

带孩子,造房子,也不过如此。

几年前穆威带着天空之城的案例参加智利建筑双年展,组委会还质疑项目的真实性:

“这个项目真的是小孩子盖的吗?”

到后来演变成有家长质疑这个项目的意义:

“我为什么要带孩子去盖房子呢?”

穆威已经习惯了这些质疑,他把这些看作先锋实验者的代价:

每个人有自己的成长方式,我们只不过提供更多的可能性而已。

穆威说:带孩子,盖房子,对我来说最大的收获,就是永远保持年轻,保持一颗好奇心,那么每天的世界都是崭新的。