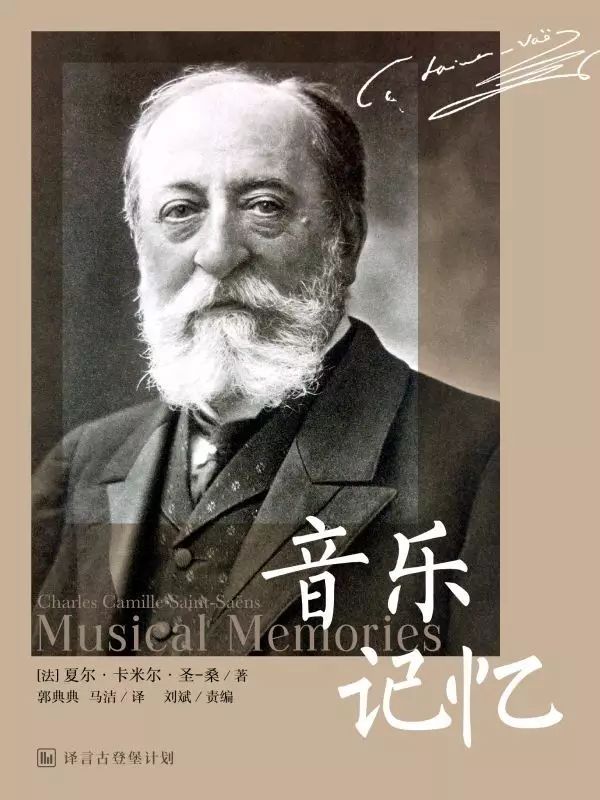

提到圣-桑,首先跃入脑海的大概是那首家喻户晓的《天鹅》——大提琴音色优雅深沉,洁白的天鹅笼罩着圣洁的光芒,时而微展双翅,时而颔首梳理羽毛;月色皎洁,水波荡漾……安宁祥和的气氛使人的内心也缓和下来。再或者,有人会想到专辑封面上音乐家的肖像——浓密的银色胡须,深邃的眼神,俨然一副严肃老者的形象。

事实上,圣-桑并非遥不可及。翻开这本《音乐记忆》,呈现在读者面前的,不仅是一位音乐家对同时代古典音乐的思考、评论,更是一个有血有肉有性情的圣-桑。

已经有很多文章讨论歌剧是应当从历史还是从神话中选题,直到现在这个问题仍然悬而未决。在我看来,如果从来没人提过这个问题反而更好,因为答案并不重要。真正值得讨论的是乐曲是否美妙、作品是否有趣。但是《汤豪瑟》(Tannhäuser)、《罗恩格林》(Lohengrin)、《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)和《齐格弗里德》(Siegfried)[1]出现了,这个问题也就随之而来。一些人告诉我们,这些神话故事中的英雄能够被赋予历史人物永远无法拥有的声望。他们的事迹失去了意义,但是我们能够设身处地地感知他们的感受和情绪,这对歌剧来说大有裨益。然而,这些作品之后,《纽伦堡的名歌手》(Die Meistersinger von Nürnberg)的汉斯·萨克斯(Hans Sachs)[2]登台了。尽管他并不是神话人物,但仍然是个不错的角色。不过,在这部歌剧中,情节倒不怎么重要,因为观众的主要关注点在情感——似乎音乐的神圣语言只应表达情感。

的确,音乐能够简化戏剧情节,也让情绪、情感和激情得以自由表达和演出。除此之外,音乐让哑剧场景也富有意义(没有音乐,哑剧就无从谈起了);音乐本身在哑剧中也显得更为流畅。但是,并不是说音乐非得靠这些条件不可。音乐是灵活多变的,有用之不尽的资源。给莫扎特《魔笛》(The Magic Flute)[3]之类的神话故事或像《费加罗的婚礼》一样活泼的喜剧,他就能毫不费力地创作出不朽的杰作。

历史和神话之间是否有本质区别,是有待商榷的。历史是由可能已经发生的事情组成的,而神话是由可能未发生的事情组成的。历史里总穿插着神话,而神话中也折射出历史。神话只不过是历史的一种古老形式;每个神话故事都根植于事实。因而,我们必须从神话故事中寻求这种事实,正如尝试以时代遗留的遗骸为基础重塑已经灭绝的动物。通过普罗米修斯(Prometheus)的故事,我们知道火是如何发明的;通过刻瑞斯(Ceres)和特里普托勒摩斯(Triptolemus)[4]的爱情故事,我们了解了犁怎样发明、农耕怎样开始。阿尔戈船英雄(Argonauts)的冒险故事[5]向我们展示了人类最初的航海探险及金矿的发现。探索寓言背后的真实故事的研究资料汗牛充栋,神话中最离奇的情节也得到了解释,甚至包括奥维德(Ovid)诗意地描述的变形[6]。

历史与神话相结合,就有了宗教著作。每个种族都有自己的著作,我们的是《旧约》和《新约》。很多人认为这两本书是神话故事;还有很多人——就是信徒们——则认为它们记载的是历史,一段神圣的历史,唯一真实、不容许任何质疑的历史。想要证据的话,就想想许多年前,英国国教的一名牧师布道时居然说伊甸园中的大蛇并不真实存在,只是个象征符号——之后就被高级教士申斥。

教会当局这么做是对的。基督教教义基于救赎:上帝托生肉身、牺牲自己来清除人类的原罪,为他们打开天国之门。原罪就是亚当的堕落:夏娃听了蛇奸诈的建议、落入圈套之后,亚当也步夏娃的后尘,违背上帝的禁令,偷尝禁果。如果没有伊甸园、蛇、禁果,那么整个基督教教义就坍塌了。

再看看世俗历史。随便翻开一部历史作品,就能发现历史事件是以似乎不容置疑的口气记载的。但是,同样一段历史在另外一名史学家笔下就会变得面目全非。之所以会这样,是因为史学家们几乎从来不会和历史这位巨人角力,除非受到某种先入之见或一般性概念的鼓舞,又或者这位作者想建立一套系统。并且,不管是否有意,作者都会从对自己的先入之见有利的角度来看待这些事实,按自己的意愿提升或者降低它们的重要性。于是,不管作者洞察力多强、有多么想要发现真相,最终也不一定能实现愿望。正如在其他领域中一样,历史的绝对真相总是逃脱人类的掌握。路易十四、路易十五、曼特农夫人(Madame de Maintenon)、蓬帕杜尔夫人(Madame de Pompadour)、路易十六,甚至包括拿破仑和约瑟芬(Josephine)[7],这些人距现在相去不远,但他们已经类似神话人物了。《玛丽昂·德·洛尔姆》(Marion de Lorme)[8]中路易十三的形象一直到近期都显得十分准确,但是最近的发现说明真实的他其实大不一样。

拿破仑三世好像昨天还在执政,但他在人们心中的形象已经各有不同了。我在他在位期间度过了整个青春时期;在我的记忆中,他既不是维克多·雨果笔下的魔头,也不是现今的故事中记载的仁君。

关于1870年战争的导火索已经有大量讨论。危机爆发前夕各方的言行已经广为人知,但是又有谁真正知道那些君主、部长和大使心中的秘密呢?世人能否得知,是皇帝激怒了格拉蒙公爵,还是反过来[9]?他们自己真的知道吗?即便是最有洞察力的历史学家也无法触及到这一点——人类的灵魂深处。

然而,我们倒是可以了解坟墓的秘密。很长一段时间以来都有消息称,伏尔泰(Voltaire)和卢梭(Rousseau)的遗骸被人挖出,遭到亵渎,又被丢入下水道。对此,维克多·雨果做过精彩描述——也只有他能写得出那样的文字。某天,人们突然对这件事生疑了。很长一段时间后,人们决定查清楚这件事,最后打开了两位伟人的棺椁。两位伟人都依旧在其中平静地享受着长眠。那件事从未发生,它的历史只是神话。

维克多·雨果在这件事里的表现应该特别提出,因为如此天资横溢的巨人也如此轻信传言,让人震惊。他相信最不可思议的事情,比如说他相信路易十四的双胞胎兄弟“铁面人”(Man in the Iron Mask)[10]是存在的;他也相信存在用腕足进食的无嘴章鱼;有传闻说日本人用猿和鱼造出了海妖,他也相信这是真的。他相信海妖存在倒也有情可原,因为法国科学院(Académie des Sciences)[11]也曾相信过一小段时间。

如果所谓的历史和神话如此相近,甚至很多时候两者都难以分清,那么传奇和历史戏剧中完全虚构的事件就一定得有史实依据吗?在书本中和舞台上,加到历史人物头上的大段对话又应该怎样看待呢?安排给这些历史人物的行动不需在历史上真实存在过,只要看起来像是这样就可以了,这又应该怎么看呢?从各方面来讲,这些作品要是加上点超自然元素,也能算是神话作品了。

现在,超自然元素在音乐中得到了很好的表达,音乐也从这些元素中汲取了丰富的资源,但是它们绝不是不可或缺的。音乐最重要的是必须得有前所未有的感情和激情,还要将这两者通过我们所说的“情景”表达展现出来。那么除了历史,我们还能从哪儿找到更多、更好的情景呢?

从吕利时代到18世纪末,法国歌剧都是传奇式的,也就是说,人物性格带有神话色彩,并且没有为了避免意外而囿于描写外在情绪和内在情感,尽管表面上看起来还是颇有局限。当时歌剧创作真正的要旨是在寓言中寻找呈现奇观的材料;而如我们所知,悲剧就不是这样,因为舞台上挤满演员时,再展现奇观就相当困难了。然而,歌剧跟悲剧相反,能自由变化,驾驭巨大的舞台,去追求众神出现、光环笼罩的壮丽场景;实际上,所有这些都能放入舞台布景中。如果剧作家没有采用史实,那就是因为史实尚未被创造出来。最终,我们厌烦一切时,剧作家也就腻味神话了。众所周知,此时的音乐创作开始采用历史作品,在舞台上获得了成功。这种创作套路所向无敌,直到《恶魔罗勃》(Robert le Diable)[12]悄悄地带回了传奇元素,而后里夏德·瓦格纳的作品使传奇元素完全取胜。

同时,《胡格诺教徒》(Les Huguenots)[13]继承了《恶魔罗勃》的风格,近半个世纪以来都是历史歌剧中一颗特别璀璨的明星。即使在现在,尽管其传统大多已被遗忘,其技巧也不如后来的作品,但这部值得纪念的作品依旧会光芒闪耀,宛如夕阳,出人意料地辉煌灿烂。热爱它的几代人并不是完全错了。没有必要因为不懂舞台的罗伯特·舒曼不欣赏它的价值,就认为这部卓越的成功作品失败了。令人惊讶的是,柏辽兹对它的评价跟舒曼的并不截然相反。不过,柏辽兹在其著名的配器法论文中表明了他对《胡格诺教徒》的热爱。

大众并不关注创作技巧上的辩论,依旧忠实地追捧这部曾很成功的作品。尽管基于传奇的歌剧逐渐取得了成功,但是依旧有人喜欢基于历史背景的歌剧。这种喜爱并非全无理由,因为一位权威的评论家曾说:“历史剧可供情感进行抒发的空间远远超过大部分粗制滥造的神话剧脚本;而作曲家完全相信,给这类神话剧烂脚本谱曲能让’拜洛伊特(Bayreuth)的圣灵降临到他们身上’[14],结果是浪费了自己的才华。”

如果他们的神按照自己的本意,将腓特烈一世(Frederick Barbarossa)[15]的功绩改编成戏剧,而没有转而求助北欧神话的话,那么他们做梦也想不到要走神话这条路。瓦格纳年轻时并不反对历史剧,因为他曾称赞过《波尔蒂契的哑女》(La Muette de Portici)、《犹太女》(La Juive)和《塞浦路斯女王》(La Reine de Chypre)[16]。尽管他承认《塞浦路斯女王》的脚本作家已经尽力写出优美的段落了,但还是对该剧脚本提出了一些中肯的批评。

“阿莱维值得我们高度赞扬,”他写道,“因为很多跟他同时代的人都经不住诱惑,盲目依赖歌唱家的天赋,收获轻易的掌声;而他却能坚决抵制这种诱惑。相反,他要求手下的艺术家——即便是最有名气的——都要屈服于缪斯女神赐予的崇高灵感。他之所以能够做到这一点,是因为他知道如何控制住戏剧化的旋律,使作品简单朴素。”

这是里夏德·瓦格纳在1842年对《犹太女》的评论。

幸好,我们不再要求歌剧具有神话色彩,因为如果还要坚持这种要求,就不得不去批评一些著名的俄国歌剧,而这是绝对不可能的。然而,对处理方法的争论尚未平息。这个问题比较复杂;一种处理方法得到认可,另一种却得不到,很难讲出其中的道理。

现在,我要为我的《亨利八世》稍作辩解,这可能看上去不是那么合适。我并不是要为剧中的音乐辩护,也不是要反驳它引来的批评,因为并没有人提出过批评。但是,或许我能够谈谈作品本身,讲讲音乐是如何为其改编的。

在评论界看来,似乎整部《亨利八世》都过于肤浅、缺乏深度、流于表面。角色灵魂没有表现出来,国王刚开始时非常和蔼可亲,突然间就变成了恶魔,这个转变没有任何铺垫和解释。

在这一点上,我们应该参考《鲍里斯·戈杜诺夫》(Boris Godunov),因为有部历史剧适合它的音乐[17]。我非常欣赏《鲍里斯·戈杜诺夫》。我在此剧中听到了愉悦而又震撼的篇章,但是其他人感受就没我这么强烈。在某个场景中一个不起眼的修道士,到下一个场景突然变成了国王。更有一幕完全由礼仪游行、铃铛声、流行歌曲和耀眼的服饰组成。有一个场景里,一名保姆给她照顾的孩子讲动听的故事,突然间响起了一首爱情二重唱,既没有引子,又跟剧情发展没什么关系;随后是夜间游乐,让人难以理解;最终是葬礼场景,恰利亚平(Chaliapin)[18]表现得非常好。他们抱怨说,在《亨利八世》中找不到人物内心世界、心理活动、引导介绍、解释说明——如果我自己都找不到所有这些,那就不是我的错。

“致亨利八世,”该剧开篇,旁白便如是陈述道,“没有什么是神圣的——友谊、爱情、他说的话都不是——邪恶是他那些疯狂的怪念头的玩物。他既不懂法律,也不懂正义。”一小会儿之后,国王一边微笑,一边把圣水递给前来觐见的大使,乐团通过重复演奏之前场景的音乐来展示他的想法。从头至尾,这部作品都以这种方式写成。但是,讨论这些细节的论著并未交给公众;跟现在流行的做法不同,诸如重罪、残忍、欺骗之类的主题没有得到着重强调,因而评论家声称看不到这类主题,也是能够理解的。

他们说,整部剧没有一幕场景或一个词展现了亨利八世的灵魂。我要问,亨利和凯瑟琳(Catherine)[19]两人在一起的那个伟大的场景也没有展现他的灵魂吗?这一段中,他像猫玩老鼠一样玩弄她;他将自己想要摆脱她的欲望隐藏在宗教顾虑之下;他不断卑鄙无情地对她含沙射影,甚至在最后一个场景里还有残酷的伪善。很难理解为什么会有人认为亨利八世所有的激情和感情都没有在剧中表现出来。俄国歌剧的脚本也没有表现得更好,基于神话的歌剧也是如此。

不过,还是让我们继续。从歌剧角度来讲,神话在一方面占有优势——创造不可思议的效果。但是,其他的神话元素反而会带来困难。子虚乌有的角色无法获取观众的信任,作者也就无法让它们充满趣味。有时候人们认为它们能支撑起音乐和诗歌,其实并非如此。相反,音乐和诗歌却能让神话变得像真实存在过一样。要不是伴奏的美妙音乐,我们无法容忍悲伤的沃旦(Wotan)[20]那没完没了的絮叨。要不是格鲁克知道如何让音符甫一奏响就抓住听众,我们就不会被奥尔菲斯(Orpheus)为尤丽迪茜(Eurydice)的悲泣[21]所深深触动。要不是莫扎特的音乐,《魔笛》中的木偶就会黯然失色。

实际上,应该让音乐家根据自己的性情和感觉来为歌剧选择主题和音乐动机。当下,很多年轻作曲家迷失了方向,问题就在于他们认为创作必须得墨守成规,而不是追随自己的灵感。所有著名的艺术家都敢于蔑视评论家,其中以杰出的里夏德为甚。

既然提到了里夏德·瓦格纳的青年时代,我想借此机会透露一个他作品中的秘密,这只有我知道。瓦格纳年轻时,我还是个孩子,那时我时常去看巴黎音乐院音乐会协会的演出。那时的定音鼓手有个古怪的习惯,就是抢在乐队其他乐器之前进入节拍。其他乐器开始演奏时,这种演奏方法产生的效果连作曲家也无法预料,也一定会受到批评。但是,这种效果与众不同,我认为也许可以加以利用。里夏德·瓦格纳那时候住在巴黎,时常去听著名的音乐会。毫无疑问,他注意到了这种效果,并且将其应用到了《浮士德序曲》(Faust Overture)[22]中。

译注:

[1]

这四部作品都是瓦格纳所作的歌剧,均取材于德国神话传说。

[2]

《纽伦堡的名歌手》(德文Die Meistersinger von Nürnberg)是瓦格纳所作的三幕歌剧,1868年于慕尼黑首演。剧中的主角之一——“名歌手”鞋匠汉斯·萨克斯——取材自历史上真实的“名歌手”汉斯·萨克斯。

[3]

《魔笛》(德文Die Zauberflöte)是莫扎特作曲的二幕歌剧,1791年在维也纳首演。

[4]

刻瑞斯是罗马神话中的一位女神,与农业有关,拉丁语中的“谷物”一词来源于她。特里普托勒摩斯(也称Buzyges)是希腊神话中的一位神,知晓农耕技术的秘密。

[5]

在希腊神话中,阿耳戈船英雄是一群在特洛伊战争之前出现的英雄。他们乘阿耳戈号到科尔基斯(今格鲁吉亚)去寻找金羊毛。

[6]

奥维德(全名Publius Ovidius Naso,前43-17或18),古罗马著名诗人。《变形记》(Metamorphoses)是他的代表作之一。

[7]

曼特农夫人(1635-1719)是路易十四的第二任妻子。蓬帕杜尔夫人(Madame de Pompadour,1721-1764)是路易十五的著名情妇。约瑟芬·德博阿尔内(Joséphine de Beauharnais,1763-1814)是拿破仑的第一任妻子。

[8]

《玛丽昂·德·洛尔姆》是雨果于1828年写的五幕戏剧,基于同名交际花的生平事迹。

[9]

格拉蒙公爵安托万·阿尔弗雷德·阿热诺尔(Antoine Alfred Agénor, Duc de Gramont, 1819-1880)是法国政治家、外交官。1870年,时任法国外交部长的格拉蒙公爵起草了一份言辞激烈的电报(即有名的“埃姆斯密电”),交给普鲁士皇帝威廉一世,被普鲁士首相俾斯麦利用,引发了普法战争。

[10]

铁面人是在路易十四当政期间的一名神秘囚犯,他一直戴着一个由绒布制成的黑色面具,没有任何人见过他的面容,因此他的真实身份曾受到许多著名学者的关注和研究。伏尔泰在著作中宣称铁面人是路易十四的长兄、先王的私生子。大仲马在其《三剑客》系列冒险故事的最后一章里,阐述了铁面人的身份是路易十四的孪生兄弟。

[11]

法国科学院是法兰西学会下属的五个学院之一,历史可追溯到路易十四时代。

[12]

《恶魔罗勃》是德国作曲家贾科莫·迈耶贝尔(Giacomo Meyerbeer,本书有专章对其评述)作曲的五幕歌剧,于1831年在巴黎歌剧院首演。

[13]

《胡格诺教徒》是迈耶贝尔作曲的五幕歌剧,1836年于巴黎首演。

[14]

拜罗伊特是德国巴伐利亚的一座城市。瓦格纳在这里创办了拜罗伊特音乐节。首届音乐节举办于1876年,一直延续至今。

[15]

腓特烈一世(德文Friedrich I Barbarossa,约1122-1190)是神圣罗马帝国皇帝(1155年加冕),绰号“红胡子”(即Barbarossa在意大利语中的意义)。在位期间好大喜功,多次发动对外入侵,在第三次十字军东征中坠水死于小亚细亚。

[16]

这三部歌剧均为五幕,《波尔蒂契的哑女》由奥柏作曲,《犹太女》和《塞浦路斯女王》由阿莱维作曲。

[17]

《鲍里斯·戈杜诺夫》是俄国作曲家穆索尔斯基(Mussorgsky)作曲的四幕歌剧,描绘俄国沙皇戈杜诺夫的生平,被认为是他的巅峰之作。该剧脚本由穆索尔斯基自己撰写,初版脚本是以普希金的同名历史剧为基础写的。

[18]

费奥多尔·伊万诺维奇·恰里亚平(Feodor Ivanovich Chaliapin,1873-1938)是俄国男低音歌唱家。

[19]

阿拉贡的凯瑟琳(Catherine of Aragon,1485-1536)是亨利八世的第一任王后,出身西班牙王室。

[20]

沃旦为北欧(称为奥丁)和日耳曼神话中的众神之主。瓦格纳的神话歌剧巨制《尼伯龙根的指环》(Der Ring des Nibelungen)中,沃旦是主要角色之一。

[21]

格鲁克歌剧《奥尔菲斯和尤丽迪茜》取材于希腊神话。奥尔菲斯(又译俄耳甫斯)是阿波罗与缪斯女神中的卡利俄珀所生,音乐天资超凡入化。小女仙尤丽迪茜(又译欧利蒂丝)为之倾倒。在他们的婚宴上,尤丽迪茜被毒蛇噬足而亡。痴情的奥尔菲斯冲入地狱,用琴声打动了冥王,使尤丽迪茜再获生机。但冥王告诫他,离开地狱前万万不可回首张望。冥途将尽,奥尔菲斯遏制不住胸中爱念,转身确定妻子是否跟随在后,却使尤丽迪茜堕回冥界的无底深渊。

[22]

瓦格纳原计划基于歌德的戏剧《浮士德》写一部交响曲,于1839-1840年完成了第一乐章,后来他放弃了这一计划,将已完成的部分改写为一首单乐章的音乐会序曲,于1855年最后修订完成。

堡仔图书《音乐记忆》已经上架豆瓣阅读,购买请点击“阅读原文”。