1. 养殖航母,实力雄厚

温氏集团前身为1983年创建的新兴县箭竹鸡场,经过三十多年的发展,公司是农业产业化国家重点龙头企业之一。

目前,公司已经形成以畜禽养殖为核心主业,配套金融投资、农牧设备制造、生物制药、畜禽繁育、食品加工、生鲜营销等相关产业的现代农牧集团。

生物制药:

温氏生物制药业务包括兽用生物制品、兽用药物制剂和饲料添加剂三大业务,拥有四个具备国际先进技术水平的生产基地——广东省肇庆国家高新区、云浮市新兴县温氏科技园、新兴县新成工业园、佛山三水区,近40条通过农业部验收的GMP生产线,以及年产120万枚SPF种蛋的实验动物中心。

生物制品主要包括禽流感疫苗、蓝耳病疫苗、球虫疫苗、水产疫苗等一系列具有国际影响力的产品;

兽用药物制剂主要包括抗菌药、营养药、杀虫消毒药及中药四大系列产品;

饲料添加剂主要包括天然植物及其提取物、酶与微生态制剂、矿物质类、维生素类等多功能饲料添加剂及发酵豆粕业务。

畜禽繁育:

包含鸡、猪、鸭、鹅、鸽等品种,建立了完善的育种技术体系和丰富的品种素材库,旗下单位入选国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家动物疫病净化创建场、国家研发计划项目示范种禽场、国家生猪核心育种场。

自主选育的新兴矮脚黄鸡、新兴黄鸡2号、新兴竹丝鸡3号、新兴麻鸡4号、天露黑鸡、天露黄鸡、温氏青脚麻鸡2号共七个家禽品种配套系获得国家畜禽品种审定认证;

华农温氏I号猪配套系、温氏WS501猪配套系两个瘦肉型猪配套系获得国家畜禽品种审定认证。

2018年,上市肉猪2229.70 万头,肉鸡7.48亿只。

食品加工:

包含畜禽屠宰深加工和乳品加工,沿用传统的制作工艺,引进具有国际先进水平的生产线,每一道工艺流程经过层层把关,传统的美味与现代化的生产相结合,严格按照食品标准进行加工,实行“规范生产、冷链运输、冷链销售”的现代化生产物流配送模式。

2018年,肉鸡屠宰产能2.24亿只,日供港冰鲜鸡及熟鸡约5万只,约占香港市场份额30%。

生鲜营销:

温氏生鲜营销业务以温氏股份旗下的生鲜肉类食品及其加工制品为主,包括鸡、猪、鸭、鸽、奶、蛋、熟食鸡、腊味等系列产品。

以“提供‘从农场到餐桌’全程监管、无缝对接的食品”为核心价值,以“温氏食品,自然好品质”为品牌理念,建立“畜禽养殖-屠宰加工-中央仓储-物流配送-连锁门店”的新型食品连锁经营模式,倾力打造“中国生鲜食品连锁领航者”品牌。

2018年拥有连锁门店135家,鲜品批零中心60家。

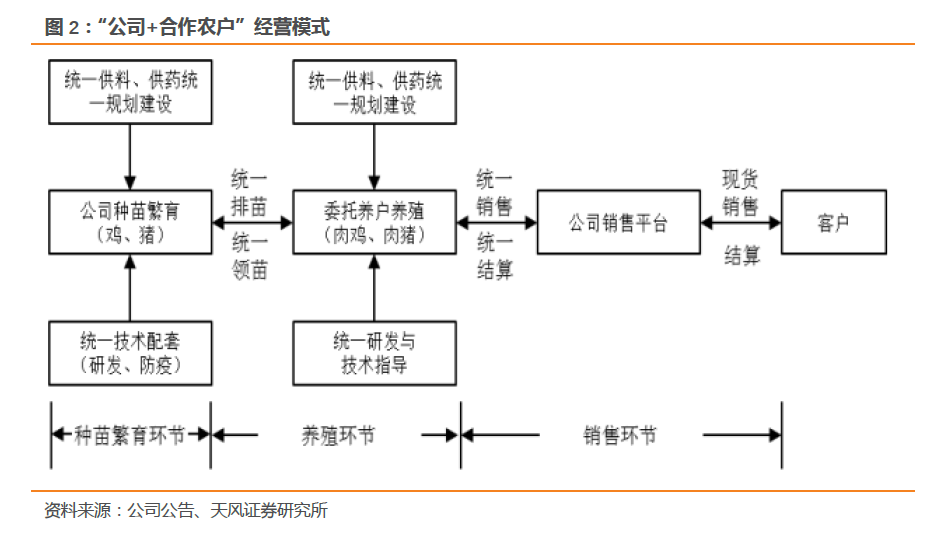

公司的成功,离不开公司在长期实践中摸索出来的以紧密型”公司+农户(或家庭农场)”为核心、以适度规模化养殖为基础的发展和经营管理模式。

即“温氏模式”。

主要包括:

科学有效的员工激励机制、创新的产业化分工合作模式、高效的养殖产业链一体化管理、紧密的产学研合作机制以及健康的企业文化。

公司在 30 多年的创业发展历程中,以农业产业化为主导,以公司为载体,将养殖产业链中的市场、技术、劳动力、土地、资金等稀缺资源进行流程创新与整合,从而提升综合效益,并促进公司持续健康发展。

截至2018年12月31日,公司已在全国20多个省(直辖市或自治区)拥有275家控股公司、5万户合作农户(或家庭农场)。

公司总资产539.50亿元,净资产355.74亿元,实现营业收入572.36亿元,归属于上市公司股东的所有者权益345.68亿元。

2. 非瘟疫情带来超长猪周期,产业集中度有望加速提升

2.1. 历史来看,疫情或环保政策将带来养殖门槛提升和产业集中加速

疫情和政策导致养殖门槛提升,产业集中度加速提升。

每一轮产业变革都是规模企业逆势扩张的机遇。

历史来看,每一轮疫情和环保整治带来的都是生猪养殖门槛提升,行业集中度提升。

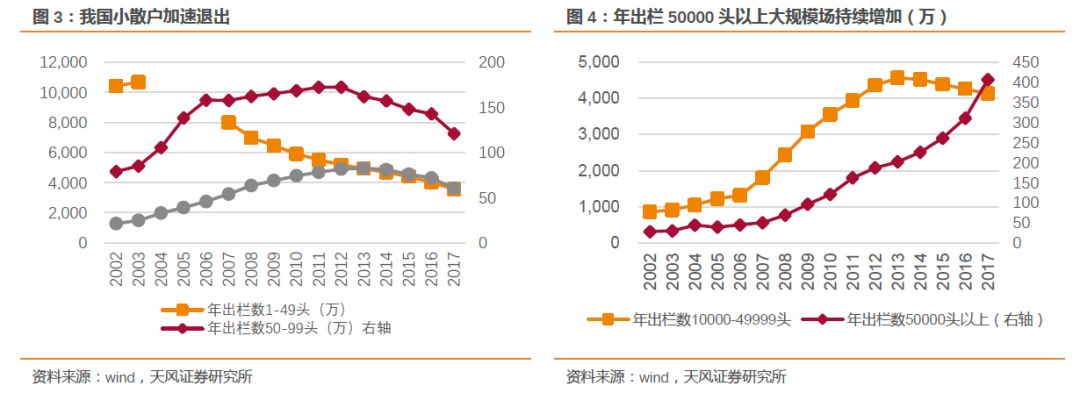

2006年蓝耳病大规模爆发,散养户快速退出,小规模养殖场(生猪饲养年出栏数50-99头)户数增长停滞,中大规模和大规模养殖场数量增长加速;

2011年-2012年,伪狂犬病、猪流行性腹泻、猪传染性肠胃炎等疫病的爆发导致仔猪高死亡率,次年中小规模养殖场数量开始下滑,大型规模养殖场数量加速上涨。

2014-2015年,生猪养殖产业环保力度加大,小养殖户面临禁养限养,中小规模场户数持续减少,大规模养殖场发展加速。

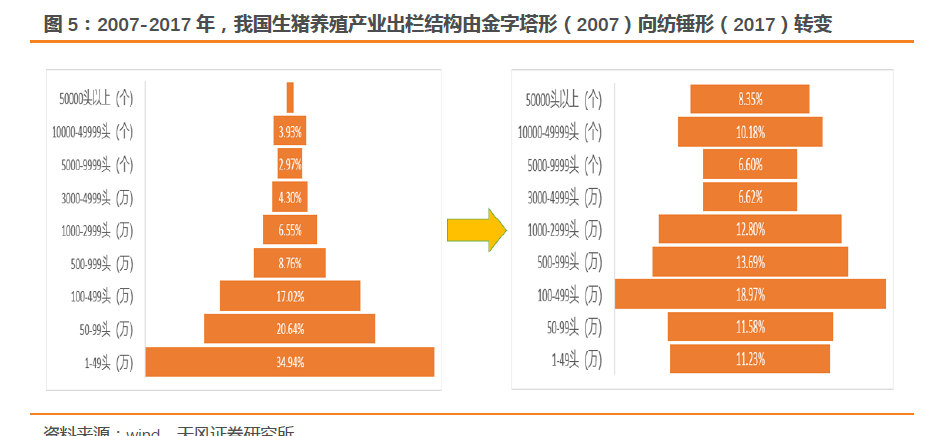

从出栏量结构来看,2007-2017年,我国养殖结构由金字塔形向纺锤形演变。

1)2007年,出栏以500头以下的散养户为主,50000头以上出栏的占比极小;

2)2017年,100头以下的散养户已经大量退出,500-3000头之间的中小家庭农场崛起,50000头以上的养殖集团快速扩张。

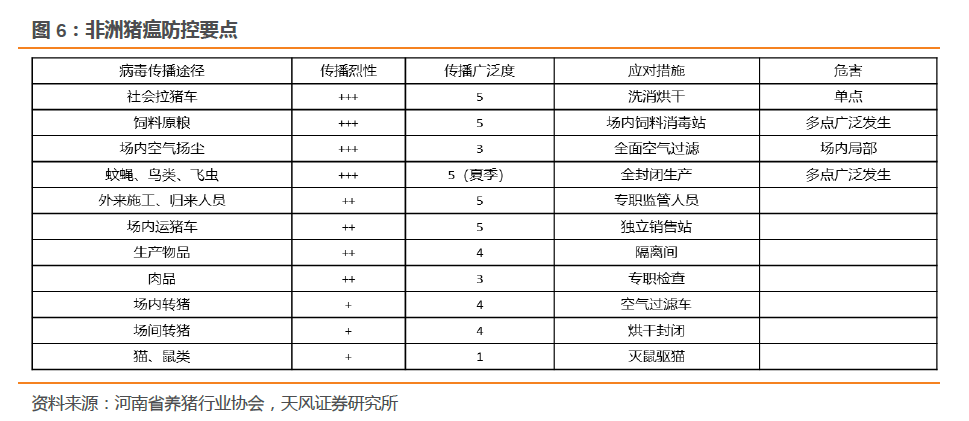

根据河南省养猪行业协会的资料,非洲猪瘟的防控,需要在进行人流、车流、物流、猪流的全面严格防控,需要极为严格的隔离、空气过滤、消毒等措施。

我们认为,非洲猪瘟态势下,防疫能力构成养殖效率的重要内容;

非瘟疫情将大幅抬升行业门槛,推动行业集中度加速提升。

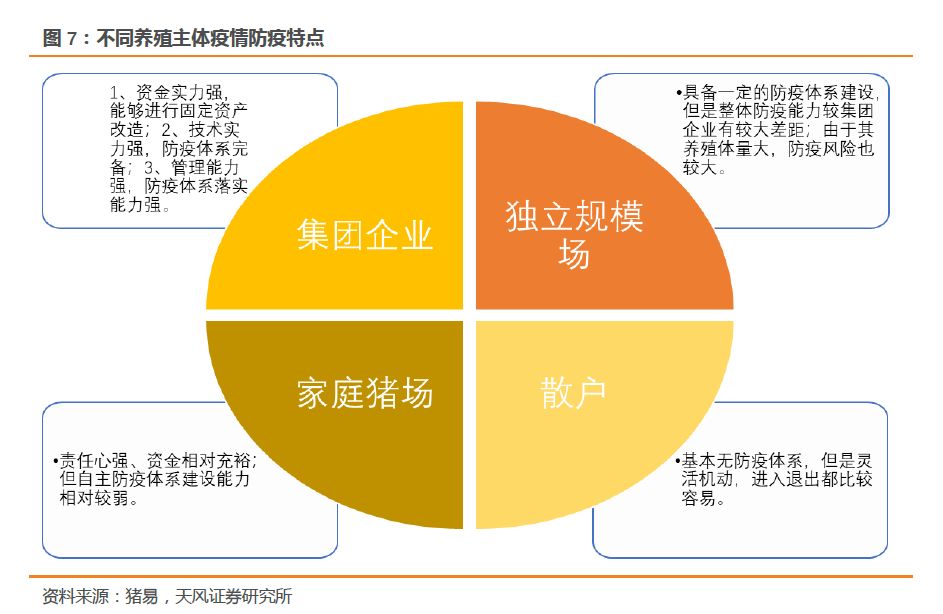

我们认为,不同的养殖主体都具备不同的防疫优势,但整体来看:

1) 集团企业:

资金、技术、人员、管理等各方面都具有明显优势,能够进行高标准的固定资产改造和防疫体系建设,防疫水平最高;

2) 家庭农场:

资金相对宽裕,养殖体量适中,且责任心强,在非瘟防控方面也具备较强的优势。

3) 散养户:

散养户基本无防疫体系的建设,但是其由于规模小,较为激动灵活,进入和退出都比较容易,在非瘟疫情之下也会长期存在。

但是由于散养户的养殖规模小,未来的经济效益将越来越低,持续退出是必然趋势。

4) 独立规模场:

具备一定的防疫体系建设能力,但整体跟集团企业差距较大;

此外,其资金压力也较高;

养殖规模较大导致其疫情风险也较大。

整体来看,独立规模场在非瘟常态下压力较大。

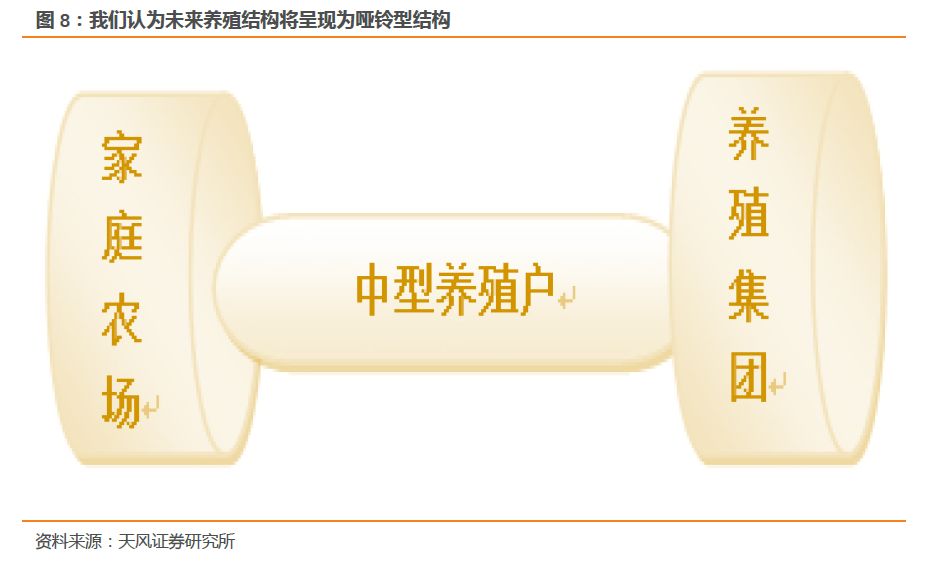

大型养殖集团以及家庭农场将构成我国未来生猪养殖的核心力量。

集团养殖企业相比而言:

资金更为充裕、资产改造更加迅速和充分、技术人员更加专业、管理体系更加健全,从而有望在非洲猪瘟疫情的防控方面具有显著的相对优势。

1)家庭农场(年出栏1000-5000头):

不考虑折旧及部分人工成本;

以家庭成员为核心的管理能力能够覆盖;

责任心强,未来通过学习建立起一定的非瘟防控能力之后,非瘟防控水平有望得到提升。

2)中等规模养殖场(年出栏5000-50000头):

必须考虑折旧、人工成本;

管理能力存在缺陷,管理漏出多;

土地获取能力受限,扩张难度大;

非瘟防疫难度相对较大。

3)大型养殖集团(10万头以上):

技术、资金、管理、规模等优势突出,有效降低养殖成本;

政治资源丰富,拿地相对容易;

非瘟防控体系完善。

因此,我们认为,在非洲猪瘟疫情的催化之下,我国生猪养殖产业的集中度将进一步加速集中,未来的养殖结构将以大型养殖集团以及专业的家庭养殖场为主。

且,未来的家庭农场,会有相当一部分是依托于大型养殖集团的。

2.2. 非瘟防疫难度大,行业产能恢复艰难,盈利周期有望显著拉长

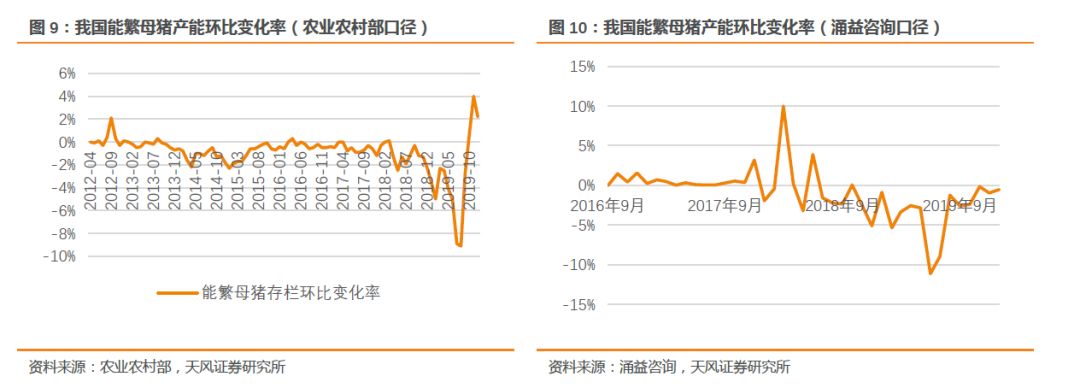

受非洲猪瘟影响,我国能繁母猪存栏在2019年大幅减少,进入2019年四季度,根据农业农村部的数据,能繁母猪的存栏数据已经从2019年10月开始连续转正;

但根据涌益咨询的数据,2019年10月份以来,能繁母猪存栏数据依旧环比减少,只是环比跌幅显著收窄。

综合两个口径的数据,我们认为,当前我国能繁母猪的存栏数据已经触底,但是恢复较为缓慢,能繁母猪存栏量依然处于低位。

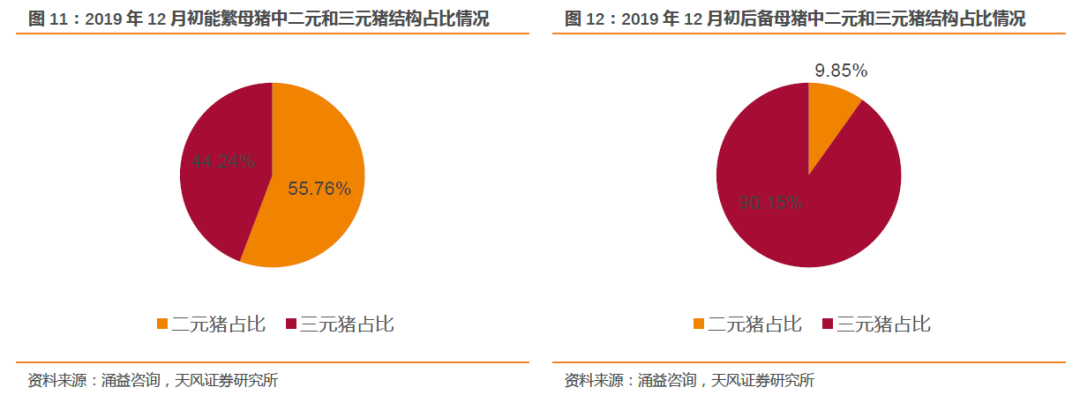

此外,根据涌益咨询数据,2019年12月初,现存母猪结构中,三元母猪的占比较高。

在能繁母猪中,三元母猪的占比达到44%;

而在后备母猪中,三元母猪的占比则高达90%。

三元母猪一般用于育肥,在二元母猪短缺的时候会将其用于生产母猪。

与二元母猪相比,三元母猪的生产效率较低,不仅PSY会显著低于二元母猪,而且三元母猪生产的仔猪其后续育肥的死亡率也会较高。

因此,我们认为,不仅能繁母猪的存栏数量有大幅减少,且能繁母猪的生产效率也存在大幅的下滑。

而且由于2019年12月初后备母猪中三元母猪的占比已经超过90%,因此预计后续能繁母猪中三元母猪的占比还将持续提升,能繁母猪的生产效率还将继续下滑。

近期,受新冠病毒疫情的影响,交通运输难度加大,导致养殖场尤其是中小养殖场的饲料、兽药等生产物资运输受阻,部分养猪户出现了缺料问题。

养殖场返乡人员回程受阻,造成了养殖场员工紧缺。

受全国性延迟开工的影响,一些新建和改扩建的猪场大多不能正常开工,工程进度延迟。

从而导致行业的补栏和扩产进程受到影响。

我们判断,一方面能繁母猪存栏量的恢复较为缓慢,另一方面由于二元种猪的不足,三元母猪占比的提升也将导致能繁母猪生产效率下滑;

因此,行业产能的恢复预计将非常缓慢,我们预计2020年-2021年猪价都将维持在高位水平。

3. 公司优势几何?

3.1. 头均盈利:成本控制显著,头均盈利业内领先

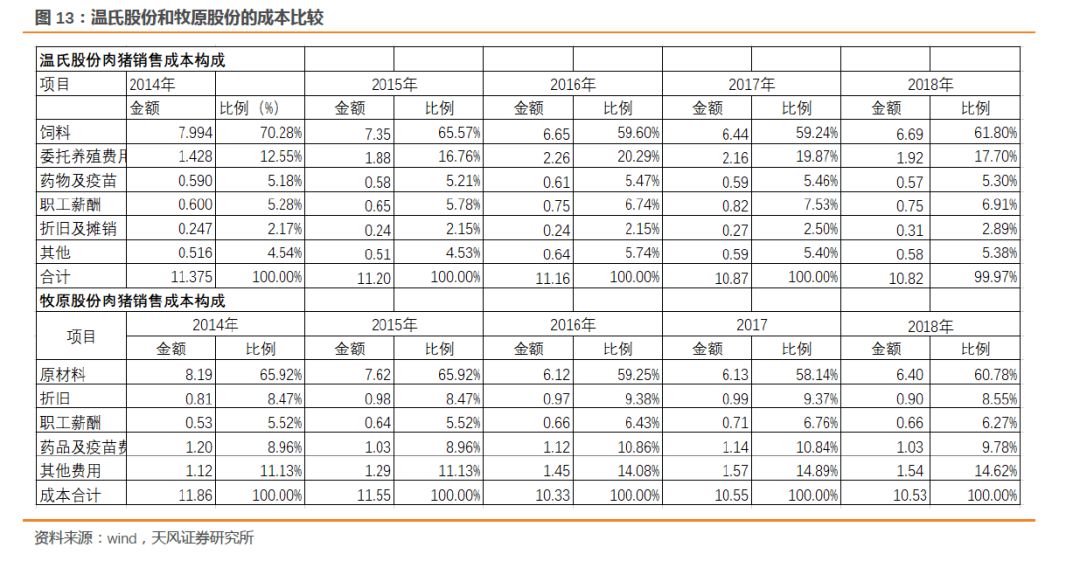

牧原股份通过育肥端的高固定资产投资实现育肥端的人力成本节约,2018年,牧原股份职工薪酬仅0.66元/公斤,温氏则达到0.75元/公斤,且温氏需额外支付1.92元/公斤的委托养殖费用。

牧原股份固定资产折旧较高,2018年折旧达到0.90元/公斤,而温氏仅0.31元/公斤。

由于牧原集中养殖,疫情风险大,从而其疫苗和兽药的使用量大,2018年达到1.03元/公斤,而温氏仅0.57元/公斤。

此外,牧原其他费用支出1.54元/公斤,温氏仅0.58元/公斤。

可见,牧原股份通过自繁自养的方式主要是提升了育肥效率,降低了人工费用;

但是由于其高固定资产投资和高养殖密度,导致其折旧以及动保费用支出较高。

从2017-2018年的数据来看,牧原肥猪成本较温氏较低,主要得益于其饲料成本较低,养殖模式带来的成本区别不大。

2017-2018年牧原股份的养殖成本较温氏股份低0.32元和0.29元,而牧原股份的饲料成本较温氏股份分别低0.31元和0.29元。

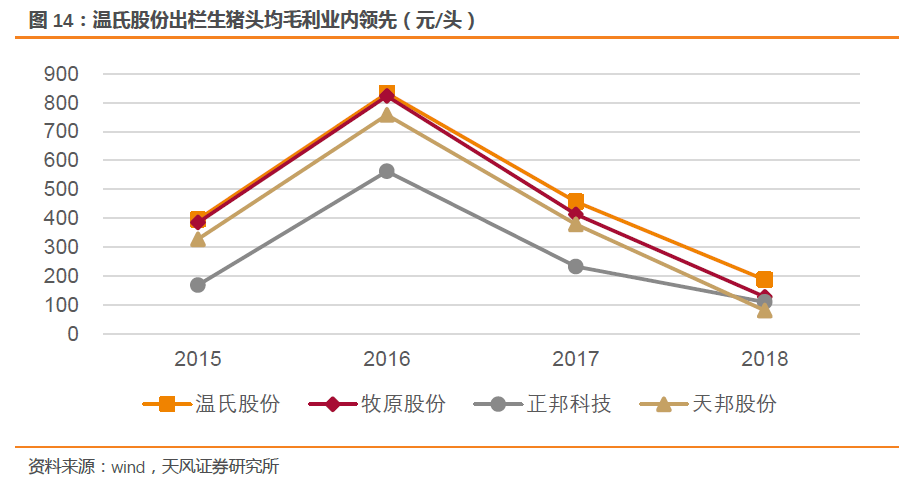

从2015-2018年的数据来看,温氏股份的出栏生猪的头均毛利一直业内领先;

2015-2018年头均毛利的平均值为468元,同期牧原股份为437,正邦科技268元,天邦股份386元。

3.2. 资产回报率:

温氏股份历史资产回报率业内领先,财务更为稳健

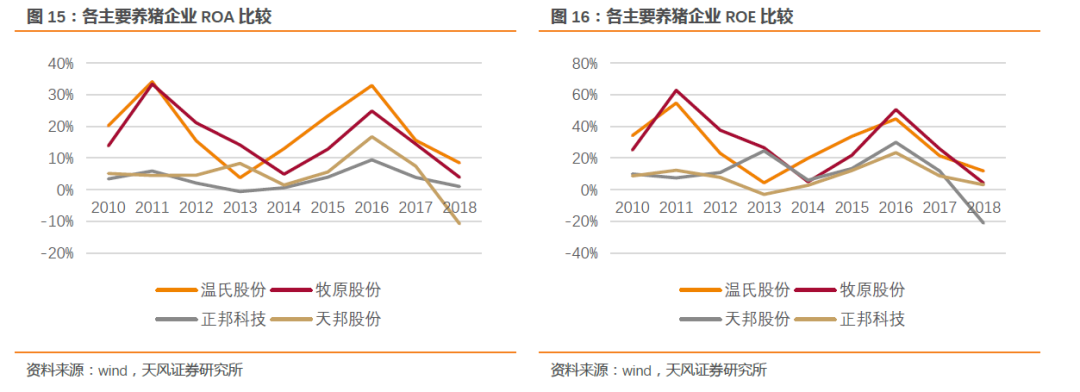

历史来看,温氏股份的盈利能力业内领先。

2010-2018年,温氏股份ROA平均为18.53%,同期牧原股份15.91%,正邦科技3.29%,天邦股份4.77%;

ROE方面,温氏股份2010-2018年平均值为27.53%,牧原股份28.80%,正邦科技10.33%,天邦股份8.40%。

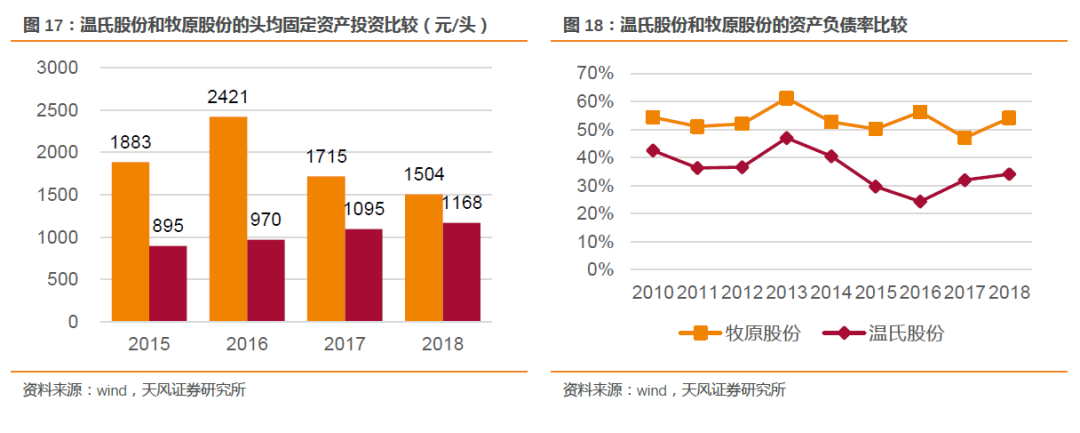

我们认为温氏股份的高资产回报率一方面来自于其养殖水平高带来的高盈利,另一方面来自于其轻资产模式。

以牧原股份作为参照:

由于牧原股份的自繁自养模式,使得其头均出栏的固定资产投资较大,2018年以固定资产原值/出栏量为指标,计算牧原股份的头均固定资产投资约1504元,而温氏股份仅1168元;

从而导致温氏股份的ROA显著高于牧原股份。

牧原股份的ROE较高,主要得益于其资产负债率较高,2010-2018年,牧原股份的平均资产负债率为53.19%,而温氏股份仅35.85%。

3.3. 政策方面:

公司推行的“公司+

农户”模式是政策引导方向

首先,环保政策收紧,农户的分散化养殖有利于畜禽粪便污染的治理。

一方面,从国务院《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、到农业部《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017—2020年)》、再到中共中央办公厅、国务院发布的《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》中,对于畜禽养殖的绿色发展,均

强调要建立种养结合、农牧循环发展的养殖模式。

而大型规模化养殖场最大的问题就在于没有足够的土地可以进行种养结合。

根据中国畜牧业协会猪业分会2017年调研报告显示,养殖企业有地建设猪场,但很少企业有足够的土地用来资源化利用养殖场废液。

多数猪场周边有土地可以消纳,但是土地不是本企业所有,多数情况下是分散农户拥有。

种养不能实现有机结合。

这其中原因有很多,如土地属于多个农户,养殖企业难以一家一家谈判;

种植业一方难以沟通达成使用沼液协议或者随意毁约;

企业建立输送沼液管道面临收昂贵过路费等等。

另一方面,土地是最重要的农业生产要素,而目前

规模化养殖企业难以获得足够的土地。

同样根据中国畜牧业协会猪业分会的调研反馈,一是各级政府在土地规划中,没有留出专门的畜禽养殖用地。

二是环保影响之下,规模化生猪养殖对土地需求高。

由于环保对养殖场选址及废弃物处理提出了严格的要求,所以养殖场被要求远离水源及村庄地区建设,造成了养殖场选地用地比较困难。

即使是在东北寻找养殖用地难度也很大。

东北地区的基本农田、基本草原、湿地保护区等划定后能够用于养殖的土地就很少了。

如果是耕地、林地或草原等,还会涉及缴纳复垦、复原费用,按平方米计费且费用较高。

后期进入的企业拿地费用大幅度增加,而在西南贵州、云南等地,寻找养殖用地则更加困难,而且平整土地费用高。

当前受环保因素影响,许多企业在用地审批上遇到很多困难,进展速度很慢。

而不论是种养结合还是土地审批,

只有“公司+农户”才能充分利用农户手中的土地,降低粪便的集中处理压力,实现种养结合以及养殖规模的扩张。

其次,中央、部委、地方三层政策均鼓励“公司+农户”模式的发展。

2017年5月31日,中共中央办公厅、国务院发布

《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》

,提出“加快培育新型农业经营主体,加快形成以

农户家庭经营为基础

、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系”。

随后,2017年10月26日,农业部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局六部委联合印发

《关于促进农业产业化联合体发展的指导意见》

,意见指出“

农业产业化联合体

是龙头企业、农民合作社和家庭农场等新型农业经营主体以

分工协作

为前提,以

规模经营

为依托,以利益联结为纽带的一体化农业经营组织联盟”。

强调要“

强化家庭农场生产能力

…促进龙头企业、农民合作社和家庭农场互助服务…”。

不仅中央政策如此,地方上也随后进行政策跟进。

例如,2017年12月,黑龙江省出台新政,

重点扶持采用“种猪养殖场+农户”养殖模式

,要求种猪养殖场需与农户签订五年内不改变经营方式、明确农户收益的代养协议,并负责统一供种、统一供料、统一技术服务和统一生猪销售。

并对种猪养殖场土建、设备投入进行补助,实行“先建后补”。

种猪养殖场按存栏基础母猪5000头为一个单元,每个单元补助1000万元。

对商品猪育肥户由省级财政给予贷款贴息,贷款额度与建设规模相匹配,年出栏3000头生猪,贷款额不超过180万元,每增加1000头出栏,贷款额最高增加60万元,贴息期限最长不超过3年。

最后,“公司+农户”能够提供更多的就业机会,更受地方政府的欢迎和支持。

由于养殖不需要缴纳企业所得税,因此,养殖企业对于地方政府的最大贡献在于帮助增加农民就业、提高农民收入。

以温氏股份为例,最为温氏股份所津津乐道的,正是其自身在创造利润的同时,带动了合作农户收入的提高。

3.4. 非瘟疫情防控:

防疫能力强,效果显著,19年四季度盈利业内领先

首先,如何看待“自繁自养”和“公司+农户”两种模式在疫情防控方面的特点?

1、自繁自养模式的非洲猪瘟防疫特点

1)防疫优势:

首先,全程自繁自养,尤其是育肥端猪场也是由公司自己建设,防疫等级高;

其次,从种猪场到育肥场自动化程度高,员工素质高,能够建立相对标准化的流程,规范性强;

第三,全程自己管理,疫情防疫方案落地更加迅速。

2)防疫劣势:

首先,高密度养殖,一旦发生疫情,损失相对较大;

目前的解决方案通过养殖场内部再进行区域隔离,划分多个小单元,以减少疫情爆发带来的损失;

其次,猪场规模大,与外界接触频率高,包括饲料车辆、运猪车辆、人员等进出的频率都要高很多,管理难度大,感染风险高;

解决方案通过加强管理,建立标准化的疫病防控流程并严格执行落地,以降低感染风险;

第三,员工为公司打工,其道德风险会比公司+农户端的农户要高;

解决方案通过加强员工管理,强化激励惩罚机制。

2、公司+农户模式的非洲猪瘟防疫特点

1)防疫优势:

首先,母猪场都是由公司自主管理,这一点跟自繁自养差异不大;

其次,育肥端单体规模小,一方面其与外在接触频率低,感染风险小,另一方面即使感染损失也相对较小;

第三,农户育肥端道德风险相对较小,一旦农户能够在意识上重视,在方法上掌握非洲猪瘟的防控,其防控能力会有显著提升。

2)防疫劣势:

首先,育肥端农户的猪场资产较为简陋,设备也相对落后,不利于疫情的防控;

解决方案,帮助农户进行资产改造和升级;

其次,代养户素质参差不齐,对于疫情防控的意识以及防控方案的掌握差别较大;

解决方案,加强代养户教育和培训,淘汰不合格养户;

第三,公司制定的疫情防疫方案在代养户端落地难度相对较大,使用时间相对较长,容易造成前期损失较大。

因此我们认为,“公司+农户”和“自繁自养”两种模式在疫情防控方面并不具备绝对的优劣势或好与坏,关键是需要企业能够针对自身的防疫特点进行针对性的方案解决以及有效的管理落地。

“公司+农户”所需要的是要进行农户端的升级,从资产端到农户素质端都要有更高的标准,从原来的“公司+农户”向“公司+家庭农场”或“公司+养殖小区”转变。

温氏股份凭借其多年养殖经验和高效的管理落地,不仅建立起了全方位的生物安全防控体系,而且快速的在种猪场、育肥养户端进行落地,目前已经能够有效的防控非洲猪瘟。

目前农户肉猪饲养的环节,损失率比公司种猪饲养环节要低,部分地区合作养户整体的损失率仅2-3%,效果十分显著。

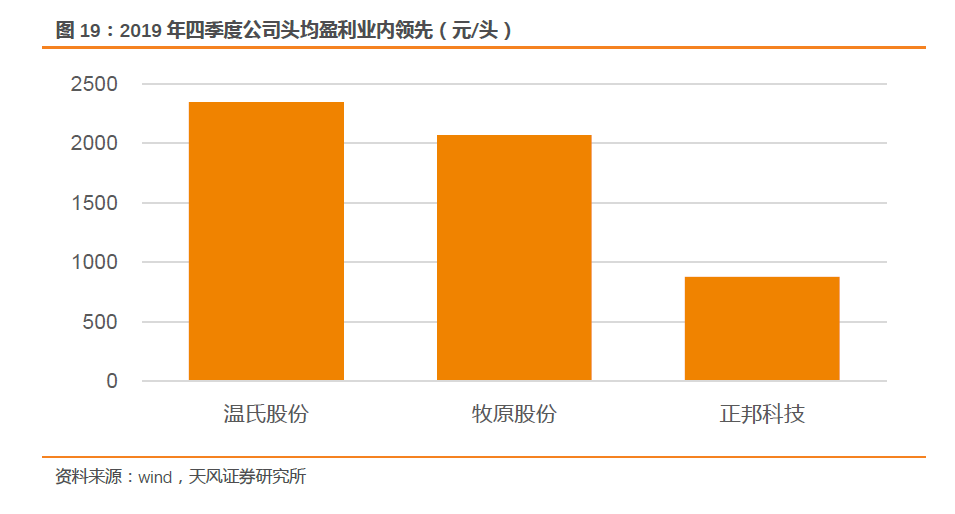

从结果来看,2019年4季度,公司出栏生猪的头均盈利达到2345元,同期牧原股份为2067元,正邦科技为878元,温氏股份头均盈利依然业内领先,充分反映其在非瘟疫情下的养殖能力。

4. 厚积薄发,公司生猪养殖板块将进入加速扩张阶段。

4.1. 公司经营稳健,疫情短期影响之后开始快速恢复,利润大幅释放

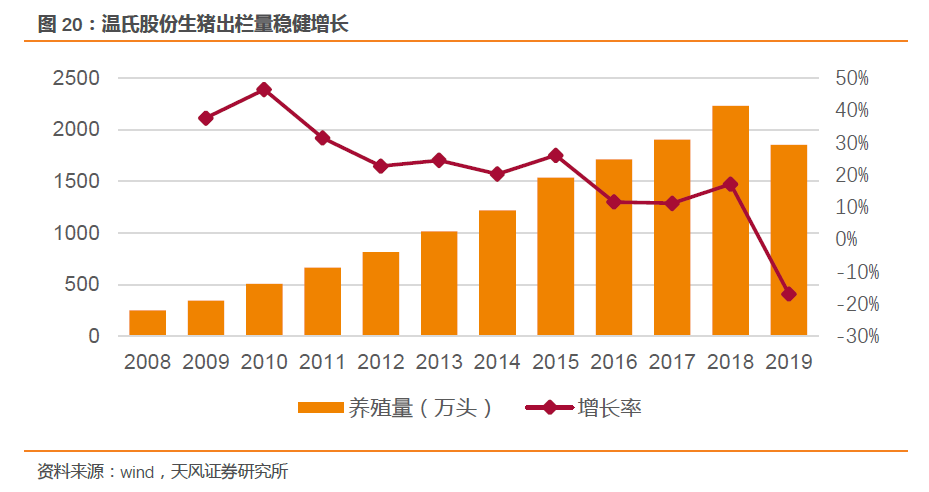

历史来看,温氏股份一直经营稳健,2008-2018年,出栏量持续稳健增长。

2019年,受非洲猪瘟疫情的影响,公司出栏量出现下滑,根据公司公告,2019年公司出栏量1851.66万头,同比下滑16.95%。

2019年三四季度以来,公司产能开始逐步恢复,在2019年9月初,公司母猪存栏130多万头,截止2019年12月底,公司母猪存栏达到170万头,其中能繁母猪达到120-130万头,产能快速恢复。

与此同时,随着猪价的大幅上涨,公司利润快速释放。

根据公司业绩预告,2019年公司实现归母净利润138.5-143亿元,同比增长250%-261%。

其中根据我们的测算,

2019年四季度公司实现利润80亿元,其中养殖业务利润约70亿元,四季度公司出栏生猪298万头,头均盈利高达2345元;

而牧原股份四季度头均盈利约2067元。

温氏股份头均盈利显著高于牧原股份。

4.2. 模式升级,开创发展新阶段

4.2.1. 对标国际:

史密斯菲尔德的“公司+

家庭农场”

史密斯菲尔德食品公司于1936年成立于美国弗吉尼亚州,20世纪80年代获得较快发展。

到1998年成为美国排名第一的猪肉生产商,是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商之一。

公司在1992年成立Brown公司之前,主要从事猪肉加工,其猪肉加工的生猪来自于合作农户,

故可以说公司一开始就有和农户合作养殖的模式

,后来逐渐建立起自己的大规模养殖场,在1992年打造Brown,专注于生猪繁育和养殖。

根据公司公告,2009年,公司经营高峰期,其生猪出栏达到2000万头,占全美生猪养殖量的17.53%。

截至2015年,公司养殖规模1590万头,市占率为13.1%。

目前,公司的生猪养殖模式分为自有农场养殖以及合作农场养殖两种。

其自繁自养比例在2009年达到35%,但到2015年已经下降到19%。

也就是说,

与农户合作养殖的模式占据主导地位。

所谓的合作农场方式,是由公司负责提供生猪、饲料、运输、兽医服务及保存记录,合约养殖户提供初始设施投资、劳工及现场管理,以换取固定服务费并通过史密斯菲尔德的种猪养殖生猪,协议期通常介乎5-10年。

公司保留对合约农户所养殖的生猪的所有权。

这即是国内通行的“公司+农户(家庭农场)”模式。

通过“公司+农户(农场)”的轻资产运营,让公司有足够的资本来进行上下游产业链的延伸以及横向的并购整合。

这也是公司能够快速成长为国际猪肉提供商企业的重要原因。

与国内“公司+农户”不同的是,美国农户端的规模较大。

美国农业部(USDA)公数据:

美国生猪养殖场数量从1991年至2009年下降了70%,生猪存栏量保持稳定。

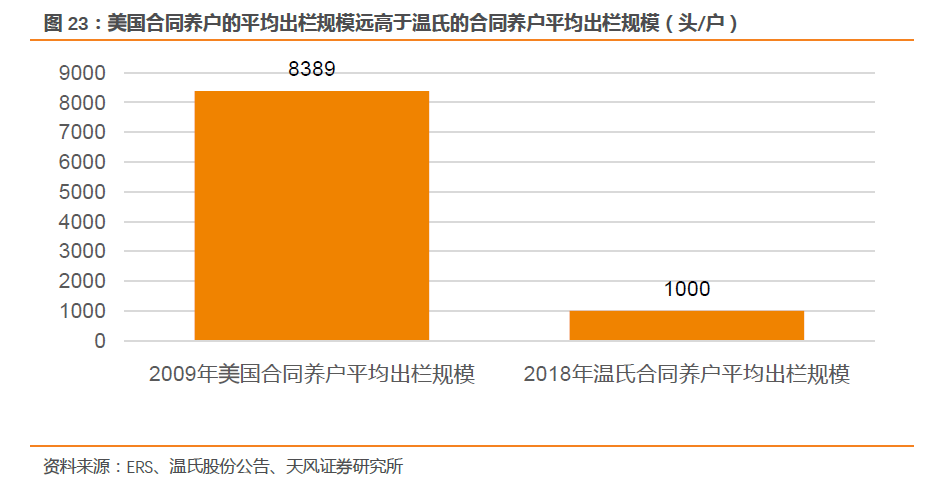

根据ERS的数据,采用合同养殖的猪场平均生猪出栏量从1992年的945头增加2009年的8389头。

而2018年,温氏股份出栏量2230万头,公司有代养农户2万多个,平均出栏规模约1000头,只有美国合同养殖猪场平均出栏量的1/8。