作者 / 傅广超

作者 / 傅广超

前言

前几日,国产动画电影

《哪吒之魔童闹海》

正式宣布定档大年初一(

2025年1月29日)

。

本片为2019年

《哪吒之魔童降世》

续作,由

饺子

导演执导,

可可豆动画

、

光线彩条屋影业

出品,现已公开了两幅海报。

其一,抗下天劫的哪吒“踏龙归来”,浴火重生;

其二,海水沸腾四龙咆哮,哪吒全副武装,大战一触即发。

原班人马全力以赴,静候春节一睹佳容。

2019年,《哪吒之魔童降世》曾凭借震撼的视效、共鸣的剧情以及新时代对哪吒的重新解读,

获得了业内无数好评与观众口口相传。5年过去,这部现象级作品依旧凭借50亿的惊人成绩,稳稳坐在中国动画影史票房冠军的宝座——它是全民的娱乐大作,也是动画行业的提气之作。

借着这个机会,今天学术趴分享一篇5年前《魔童降世》刚上映时发布的旧文,来自

空藏动漫资料馆

的

傅广超

老师,他从影片对上美影的致敬与传承说起,聊到哪吒形象的变迁与中国动画本身的表演风格与剧作质量。

5年过去了,“烟熏妆丑哪吒”焕新归来之前,不妨让我们再一起回头重温这部作品,也同时去思考,

中国动画这几年又发生了怎样的变化?

(2019年)

7月13日看了

《哪吒之魔

童降世》

(以下简称《魔童降世》)

的首轮点映,从心底为这个摄制组鼓掌。

必须承认,21世纪以来的中国商业动画长片起点不是很高。在当前语境下,一部好的国产商业动画长片不一定是尽善尽美、滴水不漏的,而是能体现出团队的诚意、潜力,并在工业化标准、剧作、主题立意、表现手法等方面有所创建,最终让观众对这个团队的进步有信心、有期待的作品。从这个意义上说,《魔童降世》很优秀。

听说导演在影片中丢了不少彩蛋,进入正题之前不妨盘一盘。

不得不说,《魔童降世》上映的时间点是十分令人惊喜的——今年

(2019)

正好是

上海美影厂的经典作品

《哪吒闹海》

上映四十周年

。对于自小观看美影厂《哪吒闹海》,对其塑造的哪吒形象有着深刻印象的观众而言,“哪吒情结”可以说是深得不能再深了。

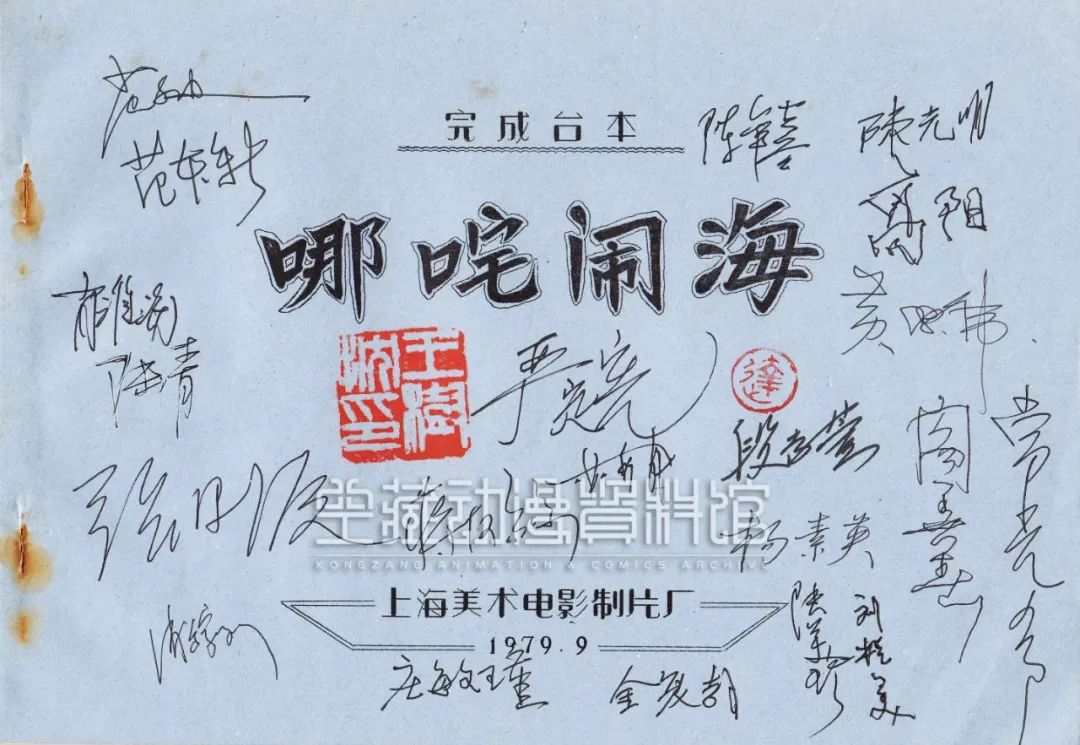

▲ 由《哪吒闹海》主创钤印的影片完成台本,

空藏动漫资料馆收藏

▲ 1979年秋,《哪吒闹海》部分主创

在公园庆祝影片制作完成

其实,《魔童降世》在许多地方都或隐或显的表现出了对

《哪吒闹海》

和其他经典作品的致敬。最明显的就是片中家将的造型设计就是以《哪吒闹海》中的家将为蓝本的;

▲ 左:张仃先生为《哪吒闹海》设计的家将

右:《哪吒之魔童降世》中的家将

大约在《魔童降世》正片70分钟左右

(不一定准确)

,哪吒的生辰宴上火尖枪、混天绫起舞的一整套动画都是转摹自《哪吒闹海》中

林文肖

老师担任原画设计的镜头

(曾经对这段戏做过逐帧拉片的我发现之后几乎要喊出来)

,背景音乐也听得出

金复载

老师原曲的旋律;

▲ 《哪吒闹海》经典场景,

不少老动画的骨灰粉都发现了相关的彩蛋,

准备去影院的朋友们记得留意

而青铜兽开闭结界的idea和

《大闹天宫》

中

严定宪

、

林文肖

老师设计的挑开水帘洞的镜头如出一辙,今年上影节官方海报的创意同样来源于此。

▲ 《大闹天宫》中的经典场景

《魔童降世》中的相关场景片段未公开,

推荐进影院欣赏

还比如,使双锤的

敖丙

(《封神演义》中的敖丙用的是方天画戟)

、黄天碧海的美术设定,以及对

李靖

人性化的演绎等处都能看出是对《哪吒闹海》的延续和发展。

▲《哪吒闹海》与《哪吒之魔童降世》场景气氛对比

《魔童降世》中的哪吒面世之初人人喊丑,但结合剧情就可以知道主创们决不是为丑而丑。《哪吒闹海》中的哪吒也曾被

张仃

先生设计成了在海边饱经风吹日晒的“黑瘦精灵”,即便导演们最终没有采纳这个版本的设计,可是从张仃先生后来创作的壁画《哪吒闹海》中还是依稀看出了原来的影子。尤其《魔童降世》中的六臂哪吒与《哪吒闹海》壁画中的莲花化身很有异曲同工之妙,都是不怒自威的法相。

▲ 左:张仃先生壁画手稿《哪吒闹海》中的哪吒

右:《哪吒之魔童降世》海报中的哪吒

其实今天想分享的,主要是关于影片主题立意的一些思考。下面仅就我个人的观影体验延伸开来,拉拉杂杂聊几句,尽可能不剧透。

《哪吒闹海》经过了四十年的沉淀,成为了经典。《魔童降世》才刚刚上路,也足够让观众大呼惊艳。它们都是改编自

《封神演义》

,并且

都在一定程度上对原著进行了颠覆性的解构,不同的改编思路也折射出了各自所属的时代背景,承载了不同的人文观念。

关于《哪吒闹海》的内容此处不再赘述,对《魔童降世》的分析也就从“颠覆”开始。

02

《魔童降世》最大胆的地方首先是对于主人公造型的“丑化”。一部商业长片的主角造型一旦对大众视觉审美经验进行了挑战,后续的创作就是一场冒险。同样是梦工厂的力作,

《怪物史莱克》

的人气远不如

《功夫熊猫》

,除去电影本身的品质不谈,人物造型的影响不能说没有。

哪吒在早期的宗教典籍中多被称为“鬼王”“药叉大将”,身形硕大,青面獠牙,常以“恶眼见四方”,但少有图像资料存世。直到明代中期“本土化”以后,哪吒逐渐以天真清秀或俊朗英武的娃娃脸示人,几百年来早已经深入人心。《魔童降世》作为一部励志的通俗文艺作品,要想让观众接受甚至喜欢上这个丑哪吒,就必须

通过其内心的美来消解外形的“丑”

,甚至让观众对这种反差产生认同,这对编、导技巧的要求很高。

《魔童降世》给出的答卷不能说是满分,但没有让人失望。先来看看目前官方公布的剧情:

天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠,元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸,灵珠投胎为人,助周伐纣时可堪大用;而魔丸则会诞出魔王,为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语,3年后天雷将会降临,摧毁魔丸。

太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错,灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临,哪吒是否命中注定会立地成魔,他将何去何从……

相貌和某些先天的资质是每个人都无法选择的,而这些异样的表现常常会使我们与周遭的世界格格不入,甚至遭受种种偏见和误解。我们自己往往认识不到,这种“缺陷”的另一面很可能是旁人无法企及的特长,是我们向命运发起挑战的能量源泉。

如果我们自己无法正视、接纳这些特质,或者这种特质没有经过正确的引导,必然会为自己乃至身边的人带来麻烦。反之,当我们学会接纳自己的“异常”之处,克服“心魔”,发掘并发挥潜力去改变命运,自然会与内心达成和解。

以上是我对《魔童降世》主题所作的提炼,也是我与片中哪吒产生共情的基础。这样的立意,说传统也传统,说现代也现代。

说它传统,是因为这同样是小说

《西游记》

中“大闹天宫”一节的立意。传为明代李卓吾评本的《西游记》中便提醒读者留心第七回中的一首韵文:

“圆陀陀,光灼灼,亘古常存人怎学?入火不能焚,入水何曾溺?光明一颗摩尼珠,剑戟刀枪伤不着。也能善,也能恶,眼前善恶凭他作。善时成佛与成仙,恶处披毛并带角。无穷变化闹天宫,雷将神兵不可捉。”

“圆陀陀,光灼灼”“摩尼珠”都是道教内丹理论中的语汇,都代指“先天一点灵光”,即人的本心,所谓“此心灵灵不昧,了

了常知……三教大圣教人修道,是修这个;成仙成佛,也是这个;戴角披毛,也是这个”

(见明代《性命圭旨》)

。

学者

李天飞

认为,《西游记》的作者并没有用二元对立的善恶来评判孙悟空“大闹天宫”的行为,而是报以

“热烈之极而又冷静之极,慈悲怜悯之极”

的态度。也就是说这颗

毫无羁绊的本心如果得到正确的引导和适当的约束,便会焕发出无穷的正能量;

如果不断地躁动、膨胀,便会产生极大的破坏力。

由此可见,那些以阶级斗争学说和阴谋论图解《西游记》的做法是多么可笑

(在特定历史条件下,文艺作品的主题与时代精神所相呼应的成果另当别论)

。而这,恰恰与《魔童降世》的主题暗合。

说它现代,是因为这个立意回应了大多数现代人

(尤其是青少年)

关于自我认同和自我实现的焦虑,在任何文化背景下都能引起强

烈的共鸣。而关于哪吒身上的“魔”性,《魔童降世》做了比较有普适性的当代解读。

想必有很多人与我有相同经历。当我们因为对《哪吒闹海》

《封神榜传奇》

和

《哪吒传奇》

中的“少年英雄”心生向往而翻开《封神演义》时,内心是崩溃的。《封神演义》中的哪吒自恃“灵珠子应运下世”,将来肩负着助周伐纣的使命,便觉得自己杀伤人命不过是为了“磨炼本性”“完成劫数”,稍有不如意便大开杀戒,与敖丙、石矶交恶的过程充满了无理取闹的言行,让人不禁对龙王和石矶心生怜悯。

而李靖与哪吒父子之间的矛盾更是贯穿第十二至十四回的主线,儿子骄横跋扈,老爹决绝迂腐,直至最后父子刀兵相向,燃灯道人出面解围,这段故事才告一段落。但最后父子间的心结并没有解开,哪吒不过是慑于玲珑塔的威力才罢手,李靖也没有任何转变。等到后来父子俩都沦为配角的时候,形象反倒变得温润起来,至于他们的亲子关系是否真正有所改善,我们不得而知,作者模棱两可的态度更让人摸不着头脑。但即便如此,《封神演义》对哪吒的塑造在古代文学作品中还是最出彩、最生动、最成功的,而原作的空白恰恰为后人的解读、演绎留下了极大的空间。

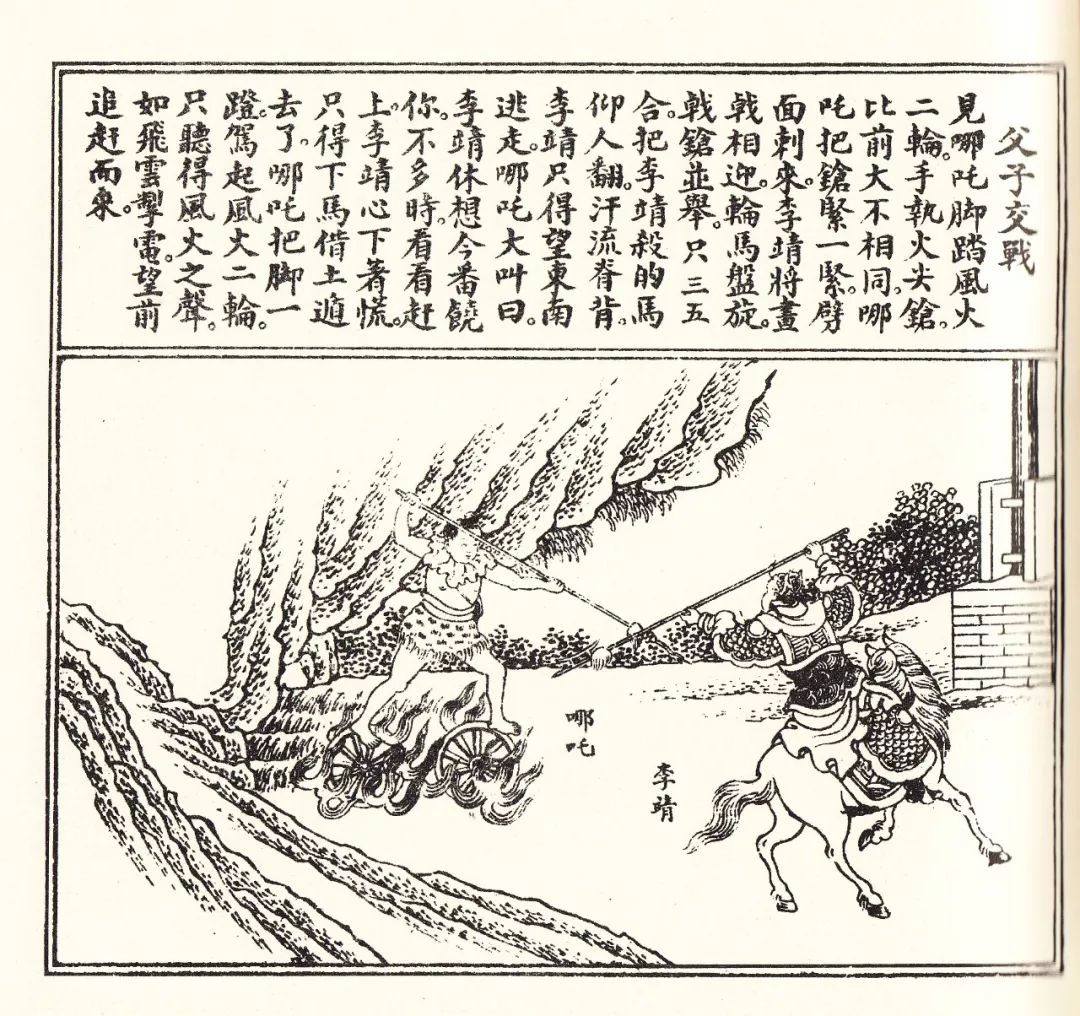

▲《连环图画封神传》之《父子交战》

▲《连环图画封神传》之《父子交战》

▲《哪吒闹海》中的李靖既有迂腐决绝的一面,

也有温情慈爱的一面

▲《哪吒之魔童降世》中的李靖是爱子心切的“暖男”

近代以来,这段故事多被解读为中国人

向父权宣战的檄文或“弑父情结”的文学化表达

,当代中二青年又多着眼于哪吒“削肉

剔骨”的壮行,将自己辛酸的亲子记忆投射其间。而哪吒身上流露出的那种冷漠、暴戾之气却被有意无意地忽视或回避了。在我所见的根据《封神演义》改编的影视剧中,目前只有香港TVB的《封神榜》对此做过比较细腻、深入的演绎,其余多数影视作品

(尤其是动画片)

多采取“提纯净化”或“转移矛盾”的办法。

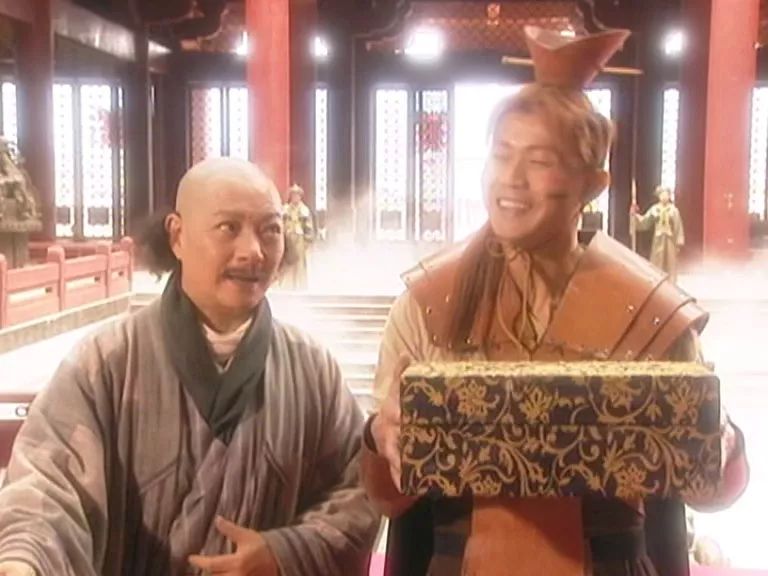

▲ TVB《封神榜》剧照

而此次《魔童降世》一方面舍弃了哪吒与李靖之前的父子矛盾,另一方面集中全力迎接更大的挑战,通过符合当代中国人价值观的解构为哪吒的“魔性”找到了立足点——本应是灵珠降世,却因被人用“魔丸”掉包而变成了“魔童”。

魔童像普通孩子一样渴望爱与认同,却又有着顽劣暴躁的本性和令人生畏的破坏力,他如何赢得自己和他人的认可,如何克服自己的魔性?面对“生而为魔”的偏见和三年之限的“天劫”他将如何抗争?更为出彩的是,这种困扰和冲突不光体现在哪吒身上,也是龙族内心的伤疤,随后哪吒与敖丙的惺惺相惜或者说同命相怜也就更有看头。

03

幻想题材的作品要想让观众迅速入戏,建立一个体系自洽的世界观非常重要。就我的感觉来说,《魔童降世》做得不错。而

“我命由我不由天”的立意更是彻底打破了笼罩着《封神演义》全书的宿命色彩。

朴素的宿命思想见于世界各地的古典神话寓言,但历史的车轮滚滚向前,时代精神在变,观众的审美需求在变,

幻想题材的叙事艺术发展到今天已经不再满足于“宿命”的设定,而是倾向于呈现出每一个戏剧冲突的内在逻辑,越来越强调主人公在虚构世界中的主动性。

小说《西游记》的文学价值远高于《封神演义》,这在文学界是没有太大异议的,除了技巧,还有很重要的一个原因就是理念和格局。宗教思想和典故之于《西游记》只是一个庞大的素材库,作者可以不受拘束、自由取舍。故事中涉及的“因果”“劫数”往往是人为操纵的结果,同样可以人为地改变,这样一来不光戏剧张力大大增加,整部书都洋溢这一种烂漫不羁的氛围。而《封神演义》通篇笼罩着沉郁的宿命色彩,在上天制定的各种不合理的游戏规则面前,商周双方都是那么无力。

上个世纪的中国神话题材动画长片大都是在沿着这条路探索,从

《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》

乃至

《宝莲灯》

,面对被各种权威操纵的不合理规则,主人公们都在全力对抗。如今,《魔童降世》把对宿命论的抗争升华到了一个新的高度。

近些年来,一些外国影片的风行曾让“宿命论”以一种扭曲的姿态再度返潮。

在不少西方人拍摄的中国题材电影里,中国古代文化在某种程度上等同于玄之又玄的神秘主义,而神秘主义最典型的表现之一就是“宿命论”。

各种突发的、不可预料的、没有逻辑的事情全部可以用“宿命”二字来解释,

一个角色能否成为英雄,其勤奋刻苦、历经磨难往往是第二位的,没有命中注定的神圣使命一切白搭。

比如

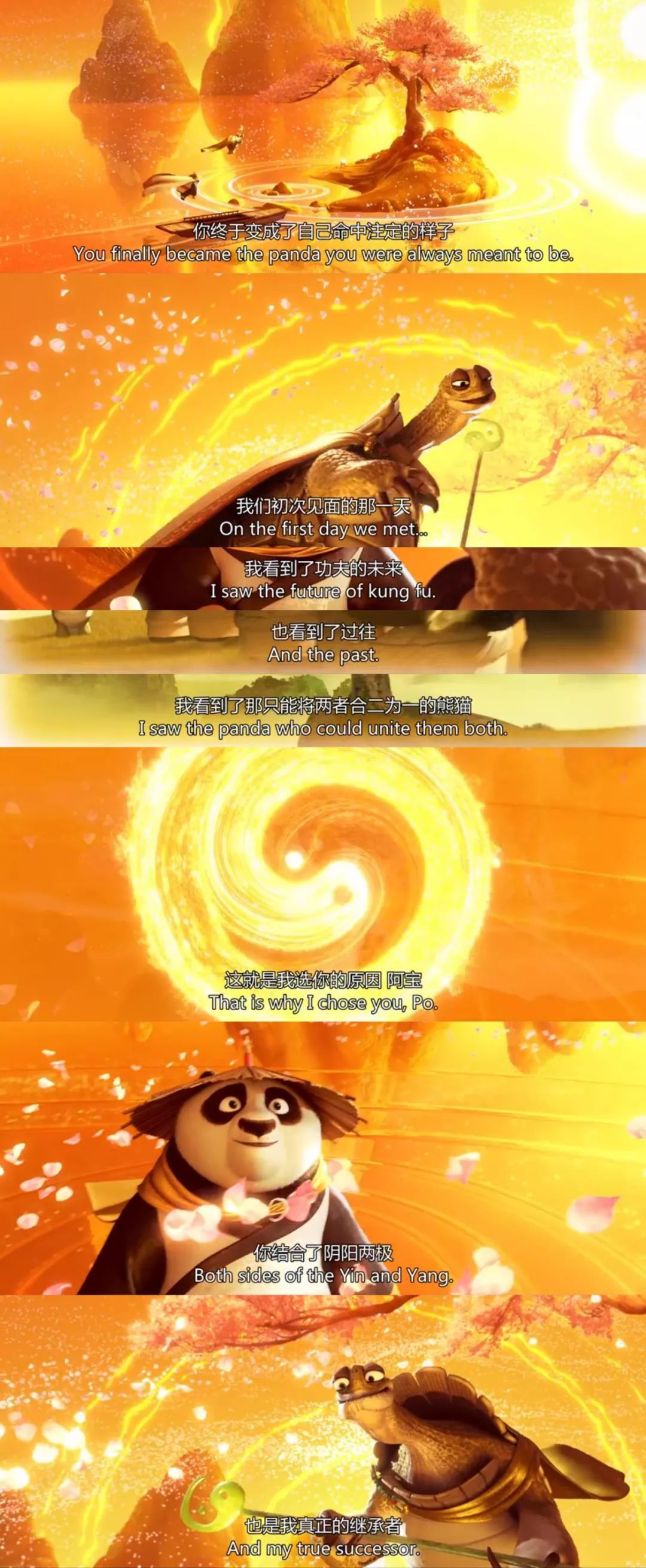

《功夫熊猫》

。

尽管《功夫熊猫》整体的视听表现力十分优秀,但这部影片的故事和人物在我心中却始终立不起来。

“神奇五侠”在和平谷备受爱戴,他们刻苦修炼、武艺精湛,却无法成为“神龙大侠”。而阿宝仅仅作为一个爱做白日梦,只想来比武大会凑热闹的小白却被阴差阳错地选定为神龙大侠,只因为一个莫名其妙的预言,还有其熊猫属性代表着“阴阳两极”。往后修炼的过程也并不曲折,不过是靠着“天赋异禀”和师父的指导“四两拨千斤,而神奇五侠只能甘当配角。

成为神龙大侠之后的阿宝有进取心和主动担当的想法吗?很可惜,他的每一点成长几乎都在被外力推着走,主观能动性微乎其微。第三部中他又稀里糊涂地被告知担任神奇五侠的老师,还成为了乌龟大师的继承人,这又为什么?说到底还是先有了“命中注定”,才使得阿宝被师长、亲人、朋友连拉带扯地走上了人生巅峰。

▲ 每当重温上面的对白,

我的智商都会遭受一轮暴击

这样的例子绝不是个案,也不能不说是一种西方凝视下的文化偏见或者“刻板印象”。更堪忧的,是这样打着“中国风”的旗号反向输入的影片又让那么多中国观众对此浑然不觉,一些国内的动画从业者也对这样的价值观持默认的态度。

不论有心还是无意,《魔童降世》的诞生都是对宿命论调的一次有力反击,也为中国神话题材动画长片的立意竖立了新的标杆。正因为对此深表认同,我便又不由自主地“吹毛求疵”起来。

《魔童降世》开篇,元始天尊道破了灵珠未来的使命是助周伐纣,那么灵珠子为何必须投胎在李靖家?殷夫人为何怀胎三年?电影给出的解释是李靖肩负天命。照我的理解,哪吒的投胎毕竟是天神操纵的行为,元始天尊选择李靖必然是有理由的,殷夫人在怀胎之前或之初很可能就已经被指定为灵珠的生母了。可惜电影对此没有交代。

熟悉《封神演义》和相关改编作品的我们自然可以脑补李靖身上的种种特质,我们也早就知道他将来会在周营拜将带兵罚纣。可没有以上储备的小朋友或者外国观众是不是能get到呢?一部独立的、完整的电影作品是不能要求观众用其他渠道获取的信息来填补剧情上的空白的。如果电影开篇简要介绍一些李靖的品格和才能,给元始天尊的选择一个理由是不是更好?会不会让整个故事的调性更统一?

04

除了对《魔童降世》的立意格外注目,影片的其他方面也让我颇有感触。

一部商业动画片的故事如果不灵,再NB的视效和噱头都会因孤立存在而显得苍白。而《魔童降世》有了较好的剧本打底,视效、表演作为锦上添花的加分项也就显得熠熠生辉。

《魔童降世》没有像以

往的国产动画一样在宣传时刻意主打“中国风”,但在我看来

《魔童降世》呈现出的中国美学

(不等于“中国古代美学”)

更平易近人,不故弄玄虚。

虽然在人物造型上还存在风格不统一的问题,一些脱胎于美、日动画的视觉元素常常交替闪烁,但每个角色的外形、气质与其性格设定都做到了高度兼容。场景设计也根据3D化呈现的需要对中国古典绘画风格做了消化,哪怕没有遵循“三远

(高远、深远、平远)

式”的构图和散点透视,从高空俯瞰的峰峦以及《山河社稷图》内外的景致还是看得出青绿山水长卷的美学趣味。片中用到的视听技巧也大都是结合实际需要而运用的,鲜有

炫技之嫌。

最令我激动的莫过于片中的角色表演,尤其是哪吒的表演。其三维动画技巧和技术标准固然以美帝为追赶对象,但角色的仪态、表情、动作及一系列夸张的情绪反应都已经在很大程度上做到了“本土化”,而不再流于过火的“挤眉弄眼”和“张牙舞爪”。

要特别说明的是,大家最好不要抱着看一部正剧的心态进电影院,权当去看一部周星驰范儿的“哪吒外传”,因为《魔童降世》的一切泪点、燃点都会建立在此起彼伏的笑点之上。事实上,影片中有不少喜剧桥段是对星爷的致敬,就连太乙真人也读起了《神仙的自我修养》。

然而,恰恰是影片前三分之一的喜剧桥段过于密集,又对人物性格的发展和剧情的推进助益不大,让我一度坐不住,直到开场40分钟以后才逐渐入戏。影片前半个小时一直在不停地上演哪吒的种种恶趣味,对于其内心的孤寂、落寞却展现得也不够,很多人都没能与角色及时建立情感联系。过度使用无厘头桥段不光会消解哪吒身上的悲情色彩,反而会让人对其心生厌恶。

同样的道理,

太乙真人

从外形到性格都是完全颠覆传统形象的,影片的前30分钟一直在着力表现其蠢笨、滑稽、缺心眼儿的一面。从受命带灵珠和魔丸下凡到收哪吒为徒,太乙真人做出的选择和行动几乎都是被动的,因自己的疏忽铸成大错后,也没有做像样的忏悔。颠覆不要紧,但不能忘记太乙仍旧是哪吒的师父和精神向导,只有尽快展示出他性格中有分量的闪光点才能不令观众生厌,这个角色才能立得住,影片后半部分其表现出勇敢、睿智的一面时才不突兀、才足够可信。

相比之下,电视剧

《莲花童子哪吒》

中的太乙真人虽然也嗜酒如命、洋相百出,但面对教派的纷争和凡间的祸福都表现出了忧患和勇于担当的一面,与灵珠子以及转世后的哪吒始终有师徒之情的牵绊,这样寓庄于谐的处理使得太乙真人的形象显得可爱、丰满。而《魔童降世》中的太乙真人作为哪吒的师父,在大部分时间里充当着插科打诨的丑角,在哪吒内心成长过程中的重要性甚至不及敖丙,这不能不让人感到遗憾。

▲ 《莲花童子哪吒》中的太乙真人(左)和申公豹

言而总之,瑕不掩瑜吧。

很高兴看到《魔

童降世》为中国动画业界和观众注射了强心剂,但也希望业界和观众都能在庆祝的时候保持冷静,拒绝“浮夸风”,客观地审视可喜的成绩,以开放的胸襟容纳理性的批评。就像四年前

(2015)

的田晓鹏导演和他的《大圣归来》那样。