2019年6月6日,工信部正式发放5G商用牌照,拉开中国5G基础设施建设的序幕。

作为新一代移动通信技术,5G意在打造高速率低延迟的“全能网络”,随着底层技术的跃进,无人驾驶、工业自动化、远程医疗等先进科技进入商用阶段将不再是想象。

值得关注的是,中国在这场移动通信技术颠覆革命中持续领跑。

由华为和中兴主导,从专利到完成签署的商用合同,中国5G网络建设占据先机。

华为、中兴在4G时代已有稳固的供应商,新进入者如何突围?

投资者该如何挑选标的,掘金5G红利?

硬科技一直是华兴投资团队重点关注的领域,这一期投资团队报告,我们会分享对5G领域的观察,并全面复盘4G周期,以期现实与经验辉映,照亮未来之路。

报告全文:

报告全文:

1. 5G强在哪?

5G,即第五代移动通信技术。

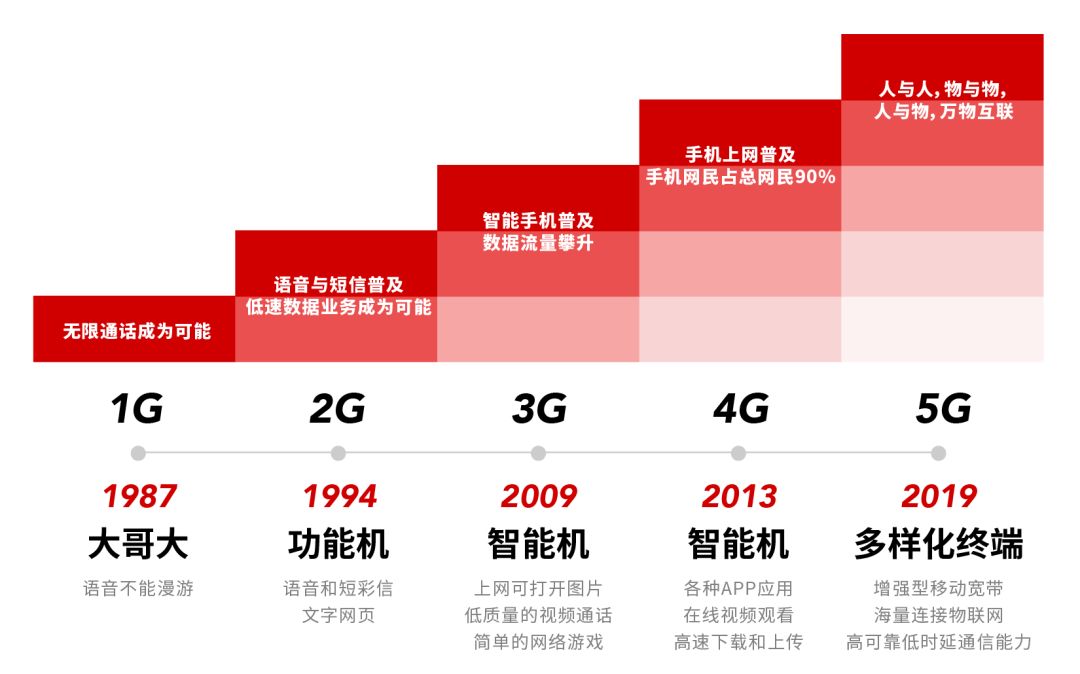

从1G到5G,技术的更迭周期在不断加快,应用场景日渐丰富。

从无限通话到万物互联,人类的愿景在技术进步中不断被实现。

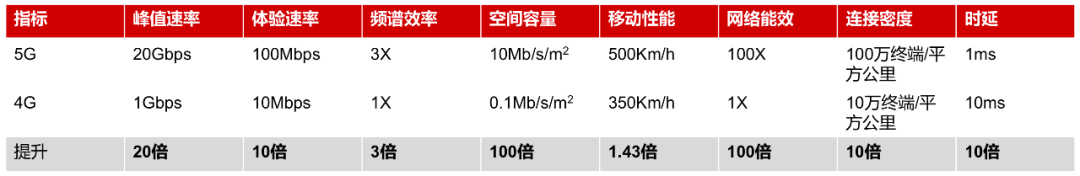

5G的目标是打造“全能网络”。

移动性能的大幅提升,使网络在高速移动场景下依然保持连贯,为发展无人驾驶奠定基石;

连接密度的加大,或使终端连接数量在物联网场景下获十倍增长;

时延指标比4G快10倍,可应用更多toB场景,包括工业自动化、远程医疗、无人驾驶等。

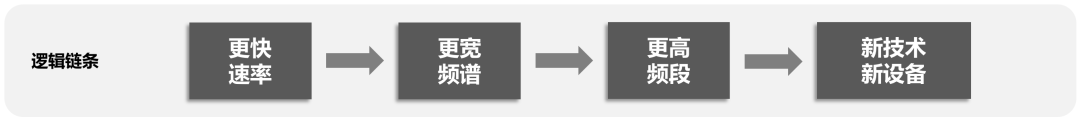

5G还拥有更宽的频谱和更高的频段。

频谱范围越大,传输速率越快,而5G的频谱宽度达100MHz,比4G宽5倍,因此传输速率大大提高。

此外,由于低频谱段极为拥挤,已无法找到连续的频谱资源,5G将更多建设在高频谱区间。

全球来看,3.5GHz将成为主流频段,产业链也最成熟。

2. 5G四大核心新技术

从物理逻辑来看,由于频率越高,波长越短,穿透能力则越差,覆盖范围越小。

可以说频谱决定了技术路径和建网成本,因此频率更高的5G需要更好的传输设备以及更密的网络,通信网络结构也因此大有改变。

5G核心的4项新技术包括

大规模多天线阵列 (Massive MIMO) 、网络切片、超密集组网和边缘计算。

大规模多天线阵列 (Massive MIMO)

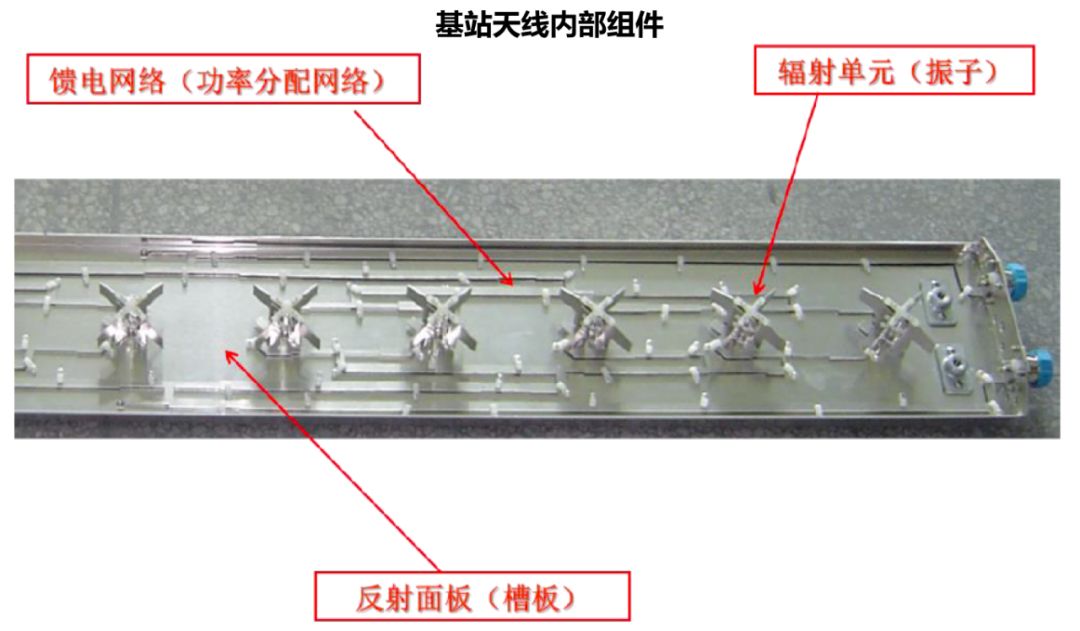

Massive MIMO技术通过增加天线来提高网络容量和信号质量,5G的天线振子从4G时代的10-40个,上升至64个甚至128个,提升速率及容量。

网络切片

为满足不同网络场景的需求,5G网络中会出现软件化的指挥平台,通过网络虚拟化技术(NFV)和软件定义网络(SDN)形成软件网络,以灵活调用硬件网络。

如游戏需要低时延,高清视频需要高速率,工业检测设备对时效性要求低但需要大容量。

超密集组网

超密集组网主要通过部署更加密集的无线网络基础设施,从而达到更高的频率复用效率。

主要应用于人多密集的热点场景,无线环境复杂且干扰多变。

超密集组网通常采用宏基站与微基站结合组网的形式,宏基站覆盖主要区域并协同管理微基站资源,微基站则补充热点区域覆盖。

边缘计算

移动边缘计算(MEC) 通常在数据源头的网络边缘实时处理数据,减少网络负担。

同时 MEC技术还去除了多层级转发,从而降低时延。

3. 商业化何时来?

2018年6月,5G第一版标准R15正式冻结。

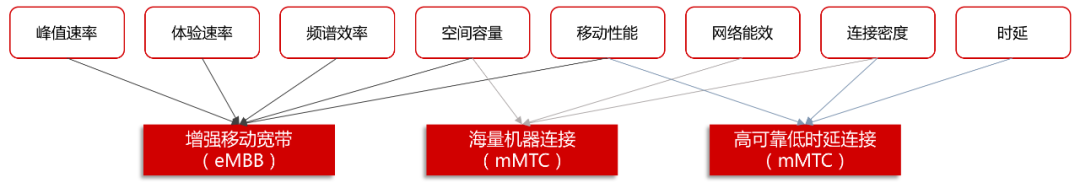

5G第二版标准R16将于2019年Q4冻结,届时5G将全面支持增强移动宽带(eMBB)场景、超可靠低时延通信(uRLLC)场景及大规模机器通信(mMTC)场景。

同时,支持R15版本的终端设备将可通过软件升级的方式支持R16版本,因此R15冻结后,5G商用之路即已经开启。

2021年之前,5G将以eMBB应用为主,uRLLC和mMTC应用可能需要到2021年以后。

1.中国率先进入5G建设周期

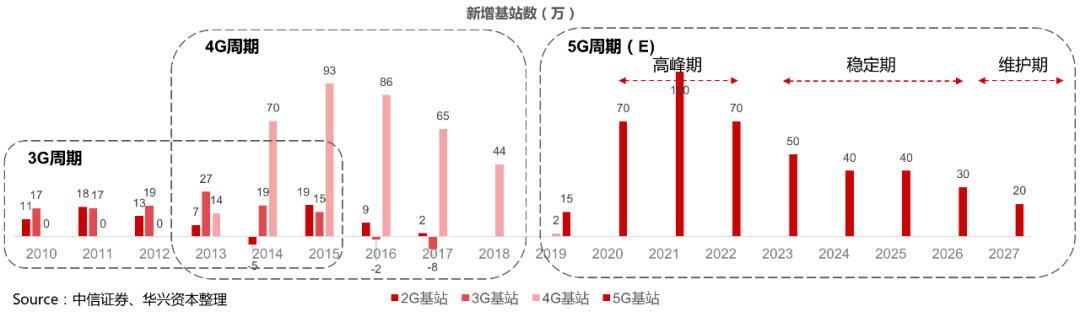

通信运营商沿着“2G—3G—4G—5G”的技术周期进行建设,使得这个行业具备周期特征。同时,随经济发展,每一代制式覆盖的区域,连接的人数都会比上一代制式更多,同时承载的流量也会高于上一代,因此每一代制式需要的基站数都要明显高于上一代,使得整个行业具备成长性。

2019年6月6日中国5G牌照正式发放,新一轮建设周期由此开启。由于5G信号频谱高、损耗大,市场普遍预计5G建网密度会达到4G的1.3-1.5倍。加上中国率先开展本轮建设周期,相比3G、4G时代,周期长度会放缓至10年左右,预计2020年至2022年为主要建设期。

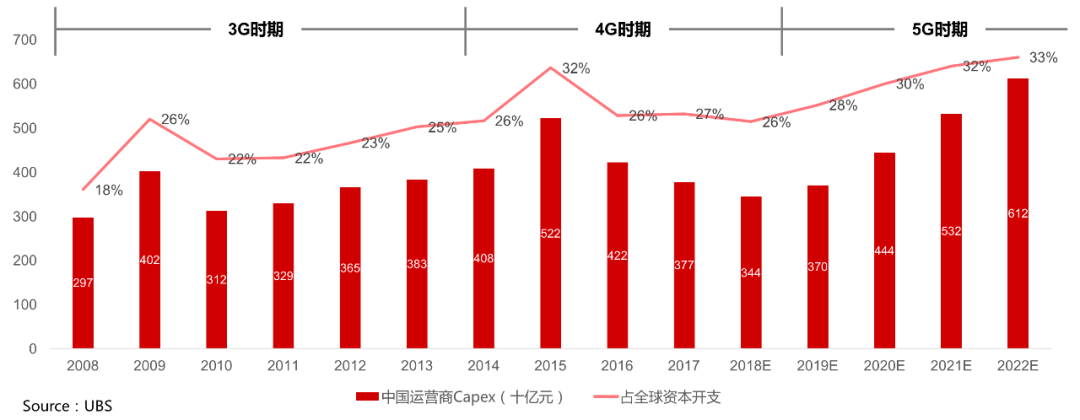

商用方面,4G投资目前已接近尾声,5G仍处于试商用阶段,预计2020年中国将进入商用阶段,电信运营商资本支出迎来5年左右的增长期。

2. 全球设备商市场格局确立,华为全球领先

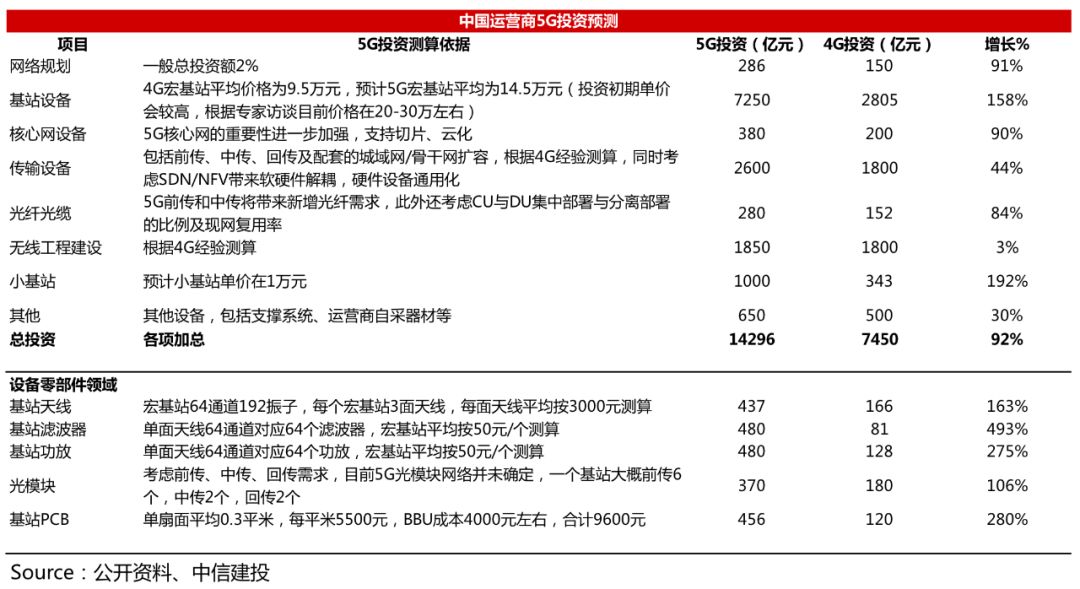

基于500万宏基站的建站数,我们预计5G的运营商投资将接近1.5万亿元,相比4G时期增长92%。

基站设备/无线设备仍将是投资重点,增长较大,这一领域格局清晰,华为、中兴、爱立信、诺基亚基本瓜分市场。传输设备增长相对无线设备较少,传输设备主要包括各类承载网设备(SPN、IPRAN、OTN)等,典型的公司是华为、中兴、烽火通信等。无线设备和传输设备加起来,统称为设备商,设备商领域的投资超过总投资的2/3。

5G标准全球统一成为事实,区别于3G三个标准(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000)、4G两个标准(TD-LTE/FDD-LTE),设备商市场集中度将进一步提高,华为、中兴、诺基亚、爱立信四大设备商地位更加巩固。

设备商持续巨额研发投入已建立极高技术壁垒,专利数量也将制约后来者进入。5G商业合同上华为领先,已签订和全球运营商签订40个商用合同,5G市场占有率第一(30%+),爱立信、诺基亚各20%左右。业内专家认为部分国家5G禁购中国设备对华为存在一定影响但影响有限,长期来看技术优势和高性价比将帮助中国设备商拓展全球市场。

从1G到4G,中国设备商由落后到崛起。华为近十年大力投入5G研发,长期研发/收入占比维持在15%左右,从2009-2013年,华为投资5G技术研究超6亿美金,2017-2018年投入5G产品开发近14亿美金,相比诺基亚、爱立信,华为研发资金更充裕,帮助其在5G研发上取得领先优势。从前期测试结果来看,华为最先通过国内运营商三阶段全部测试,各方面性能表现远优于爱立信、诺基亚。中兴受禁售事件影响在开发上有一定耽搁,但现在进度也已完全赶上。

参考4G,5G大概率会以4:3:3的比例分配市场份额,业内估计国内份额华为会占比40%左右,中兴占比30%,爱立信、诺基亚、三星合占30%。预计华为、中兴份额占比超七成。

中国是全球第二大单一通信市场,5G时期仍是最重要的市场之一。政府将5G作为重要的新基建方向,成为国家战略。强调运营商不应只关注建网投入产出比,更应重视其带动的产业发展和对经济的拉动作用,与高铁同理。

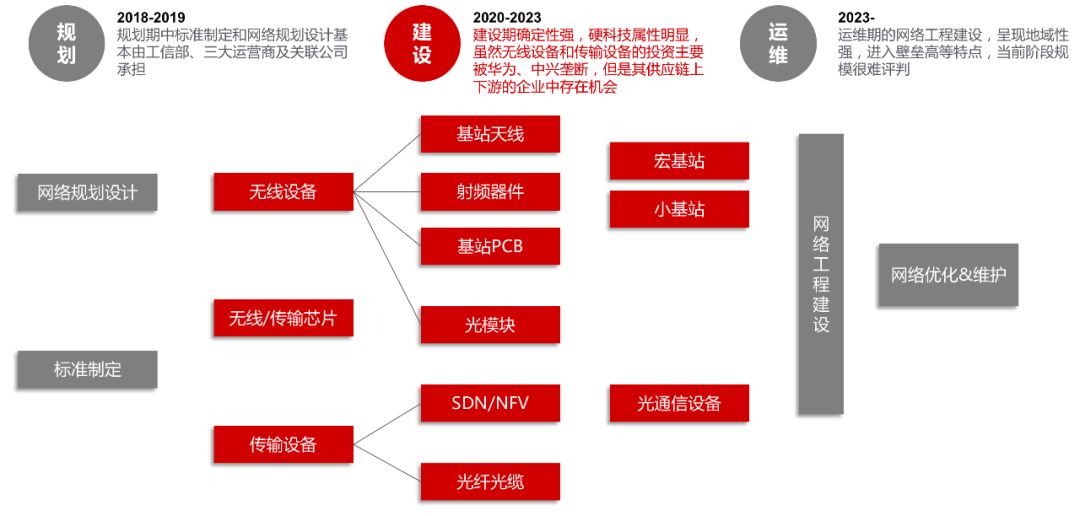

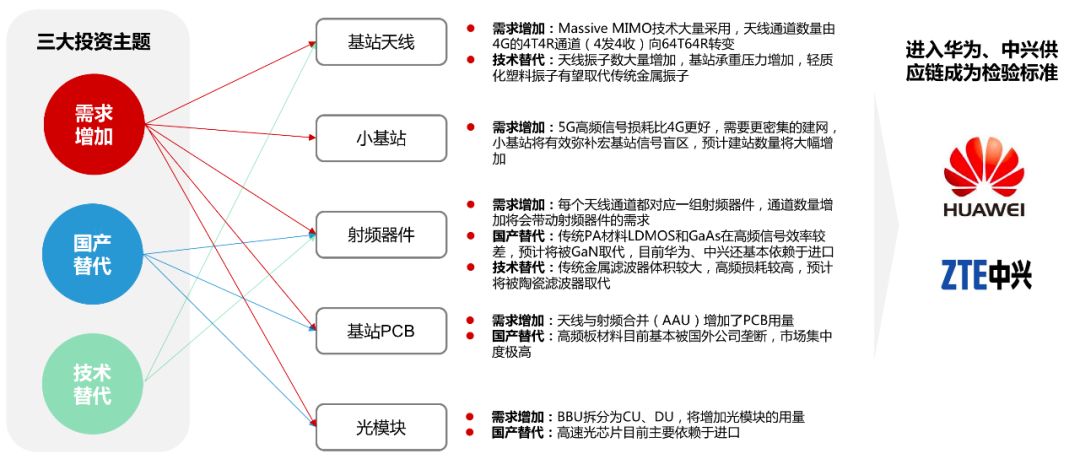

5G时代不断攀升的通信需求、贸易风险更小的国产部件需求以及部件技术的升级需求是供应商的三大增长机会。对投资者来说,也是5G的三大投资主题。短期投资主要细分机会将集中在无线侧和传输侧。

三大主题为新供应商提供了发展的土壤,也带动了基站天线、射频器件、PCB和光模块等无线设备和传输设备的需求。我们将从三大主题来聊聊几个5G核心部件,在供应链上寻找投资机会。

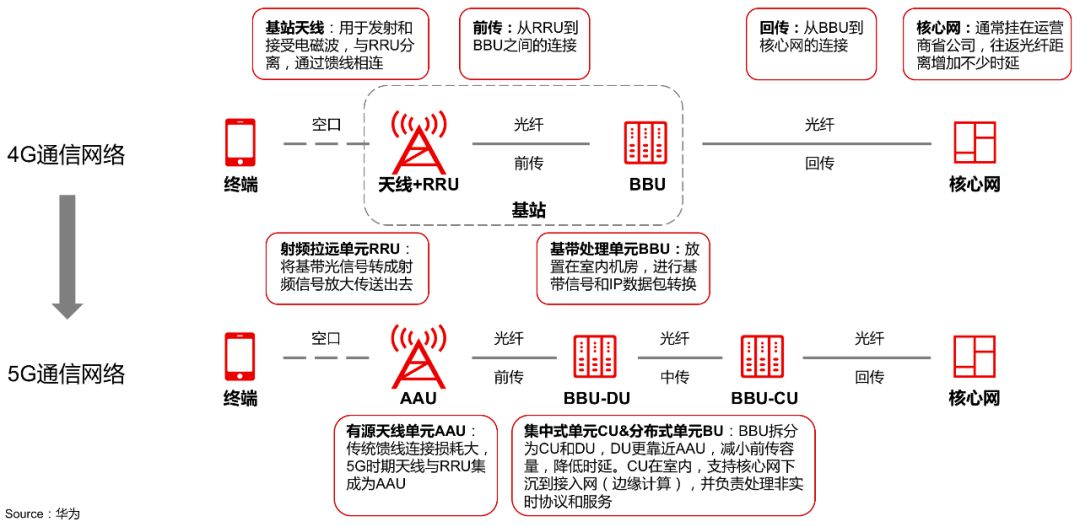

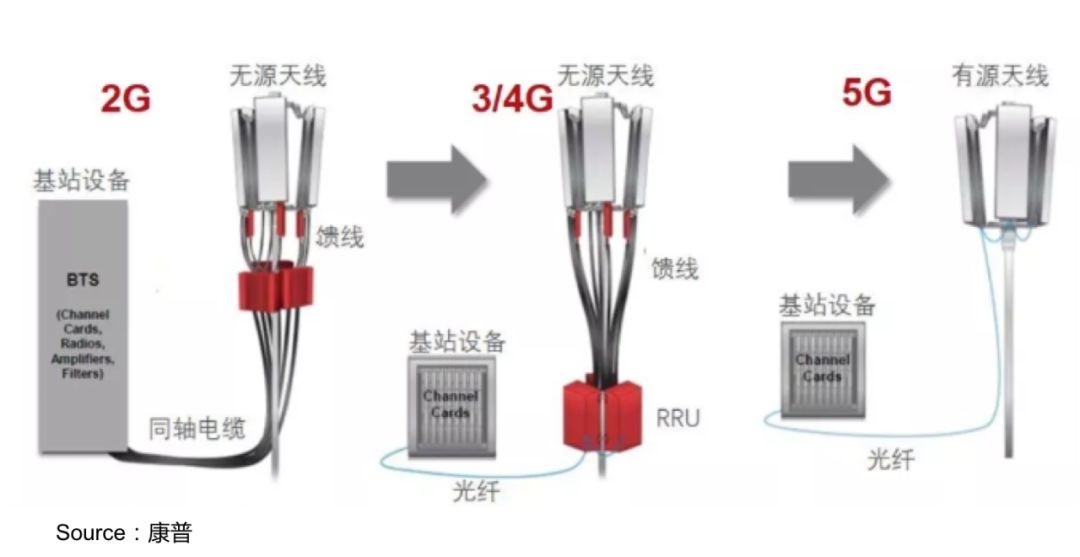

4G时代基站天线系独立产品,运营商直采为主,然后再通过射频电缆与基站设备上的RRU(射频单元)连接。5G基站天线与RRU合为AAU(有源天线),射频电缆消失,AAU与设备商BBU难解耦,天线被部件化,采购方式逐步转向由设备商采购。

需求增加:5G建网更密集,推动天线“量”的提升。同时Massive MIMO技术应用,推动天线“价”的提升,我们预计整体投资期内天线市场规模会接近500亿人民币。

技术替代:塑料天线振子或成为主流方案。Massive MIMO技术的应用使5G所使用的天线振子数量相较4G时代大幅增加,意味着基站负担加重。在基站仍使用旧铁塔的情况下,对AAU有了轻量化的要求。塑料天线振子采用一次性注塑外包金属,对比传统金属天线振子,重量相对较小且成本更低。但塑料振子在极端温度下的表现不如金属,极寒地区效率低,由于AAU通常挂在室外,,因此未来的应用规模并不确定。

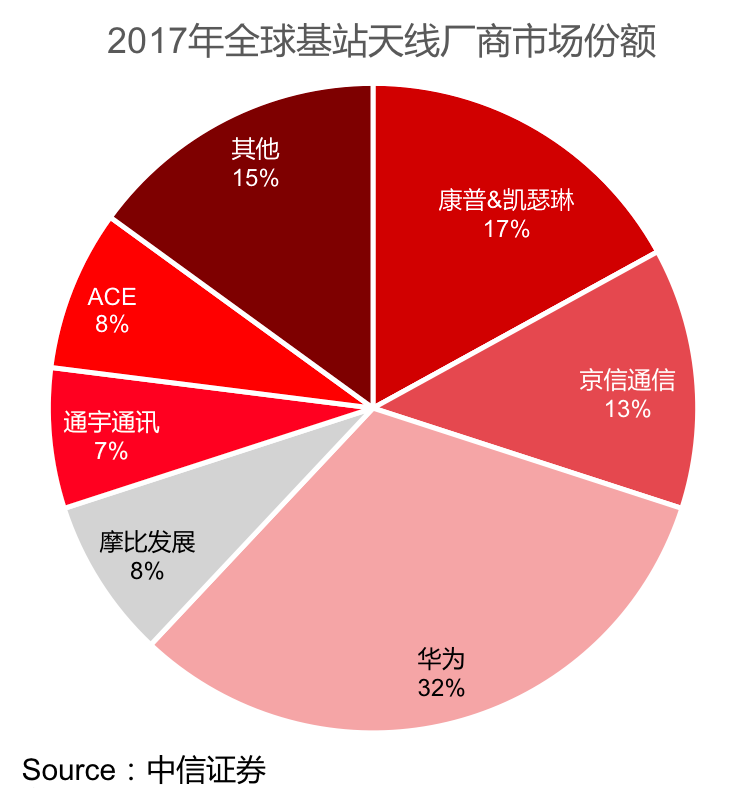

行业趋势:我们认为随着采购方角色变化,设备商话语权提供,未来天线行业的厂商将逐步整合,向头部集中。4G时代华为金属天线份额全球领先,这个趋势预计在5G时代会持续。大型设备商中,目前中兴、爱立信、大唐的基站天线采用“黑盒”模式,直接采购天线板;华为、诺基亚采用“白盒”模式,自主设计、找代工。

2.小基站

无线基站可按照功率划分分为四大类:宏基站、微基站、皮基站和飞基站。小基站则指宏基站之外的基站,是超密集组网核心设备,其中较为普遍的是微基站。微基站主要解决室内或热点区域信号覆盖差的问题。

需求增加:5G时代的基站密度将增加,预计国内小基站的建设数量将超过1,000万座,市场规模超千亿。

行业趋势:4G时期的微基站主要以铜、铝等原材料建设,技术壁垒相对较低。主流电信设备商如华为、中兴和大唐在小基站方面投入相对保守,造成市场相对比较分散。5G时代,信号频谱变高,铜线传播损耗过大,小基站将更多采用光纤结构,技术壁垒的提高导致市场更集中 。华为、中兴的微基站设备售价价高,运营商考虑到成本问题,不会大规模采购大厂产品,因此创业公司存在机会,尤其在非重要场景中。

3.射频器件——滤波器

滤波器是基站射频系统关键部件,通过对不同频率的信号进行滤波,保障信号能在特定频段内有效传输,提高信号的有效性和可靠性。

技术替代:金属滤波器是2G、3G、4G时代的主流,工艺成熟且成本低。5G时代Massive MIMO技术大幅增加滤波器数量,同时高频段信号对损耗要求更高,重量轻、损耗小的陶瓷介质滤波器将成为主流。

行业趋势:4G时代技术门槛不高,滤波器企业普遍毛利一般。5G时代小型化、轻量化需求推动技术路线变革,带来新供应商机会。目前5G滤波器的玩家主要分三类:传统滤波器厂商(转型介质滤波器),新型滤波器厂商,上游结构件厂商(垂直整合,例如天线厂商)。

4. 射频器件——基站功率放大器

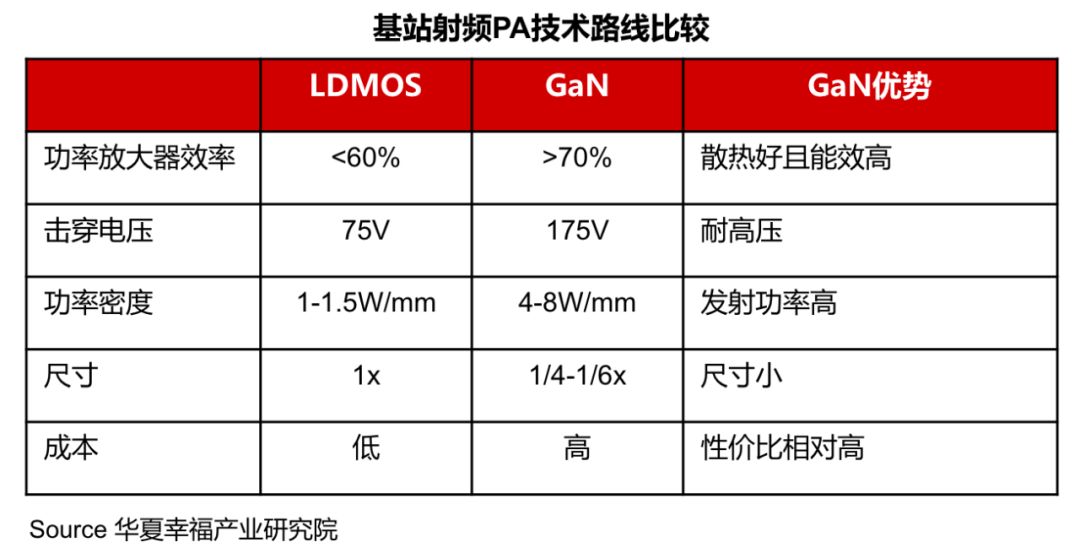

基站功率放大器(PA)可将低功率信号进行放大,直接决定了无线通信的距离和信号质量,是射频的重要组成部分。3G、4G时期以横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)工艺为主,然而LDMOS 仅在不超过约3.5GHz 的频率范围内有效,因此不再适合5G中高频段。氮化镓(GaN)将是5G时代主流方案,技术优势包括能源效率提高、带宽更宽、功率密度更大、体积更小。

需求增加:5G天线64通道方案对应PA需求量达到64个,是4G时期的4-8倍。价格上看,参考目前的5G基站上游采购价格,5G的PA价格达到了4G时期的2-3.5倍,因而有望量价齐升。

国产替代机会:GaN技术传统上主要以IDM(垂直整合制造)为主,市场被海外公司垄断。国内公司整体处于起步阶段,但因为其在5G领域的重要性,以及欧美国家对中国新材料技术发展的技术封锁和潜在材料封锁、,国产替代显得极其重要。国内目前在GaN领域布局的上市公司主要有三安光电和海特高新,部分非上市企业也已有样品面世,但仍处于在设备商测试阶段中。

行业趋势:PA是设备商重点关注的国产替代领域,国内设备上华为、中兴目前基本依赖进口。5G的PA主流使用的GaN外延片生长难度较大,技术壁垒高于介质滤波器等其他部件,国内公司目前还普遍处在样品测试阶段,距离量产还有一定距离,但长期来看是需要重点关注的领域。