金士尧教授

毛泽东主席批准、周恩来总理领导的我国首次洲际导弹全程试飞实验是上世纪70年代首屈一指的国家重点工程(七一八工程)。经过十多年的艰苦奋斗,特别是经历了“文化大革命”的浩劫,编队终于在1980年4月10日离开吴淞口到舟山群岛的绿花山锚地集结。

长沙工学院(后更名国防科大)的22名参试人员在“远望一号”中心测量船的飞行平台上,昂首挺胸凝视征途,内心无比激动。

我们历经10年

研制成功的百万次151-3/4型计算机双机上船

执行落点测量任务,即580任务

。

出航之后,大家一路继续调试机器,精心排除隐患,确保任务顺利完成。

5

月1日向南太平洋进发,这是我国第一次组织海、陆、空编队远离祖国的首航。特混编队由四艘测量船(远望一号、远望二号、向阳红十号、向阳红五号)、六艘驱逐舰(106、107、108、132、131、112)、三艘护卫舰(J301、J803、J710)以及补给船(X615、T502)组成。

远望一号

王震副总理专程到上海进行战前动员和送行,前来送行的还有耿飙、陈国栋、叶飞、李耀文、刘道生、杨国宇、朱光亚等领导。国防科工委主任张爱萍将军激动不已,赋词一首以壮远行。

述衷情

健步登上海重楼,看多少风流。

神臂妙手慧眼,明察五大洲。

良辰到,驾飞舟,远洋游。

乘风破浪,天涯追踪,誉满神州。

参战技术人员金士尧习作一首,以表决心:

登上“远望”航桥楼,

笑狂风激流,

神机妙算遥测导弹洲外洲。

立誓言,十年头,壮志酬。

飘洋过海,太空寻迹欢慰神州。

当日14时,编队举行了隆重的出航仪式,全体参试人员和官兵列队。在雄壮的解放军进行曲中,海军司令员兼政委叶飞将军以及编队首长检阅远航的队伍。

“首长好”和“为人民服务”的声音此起彼伏。

长沙工学院的参试人员,每

个人都肩负着保驾国防科技大学研制的远望一号测量船中心计算机(151—3/4型百万次双机复合计算机系统)正常运行、准确处理落点测量的各项任务。

金士尧在远望一号测量船上执行580任务(1980年)

一声令下拉笛起锚,2万吨级的白色测量船徐徐启动,驶向浩瀚的南太平洋。

海是蓝蓝的,天是蓝蓝的,只有海鸥在上空盘旋飞翔,船头劈波斩浪,翻起层层浪花,沿着舰身被抛向远远的后方,使人回忆,令人遐想。

记得十年前,即1969年1月在北京东直门内空军第一招待所召开了测量船中心计算机的方案研讨会,会议争论的焦点是:做晶体管计算机还是集成电路计算机;研制双机系统还是单机……

1970

年2月,远望一号测量船中心计算机(151

-3/4

型机)正式下达给哈军工(后南迁为长沙工学院)。

1976

年,在北京738厂完成生产,机器安装在工厂门楼改建的大厅内。突然碰上了百年未见的唐山大地震,北京余震不断,用作机房的门厅晃动很大,灯摇摆十几度。考虑到151机是整个718工程的带头项目,只能抢时间,坚守北京,排除地震干扰,加速调机。151机调试人员集中在北京调机会战,成为一支科研突击队。

1972——1976年,在北京738厂执行718任务的国防科大的工程组住在借来的活动木板房里。

金士尧向慈云桂教授(右)汇报151机调机情况(1975)。

1976年12月,国产集成电路百万次大型计算机151机终于研制成功了,考核的平均无故障时间达76小时05分,超过了总体设计指标,1978年8月第2台单机研制成功。1979年8月装船进行双机联调,构成百万次双机复合系统(151-3/4型机)。

编队向西向南,一往直前。浪愈来愈大,海愈来愈深。海连天,天连海,浑然一体,海风扑面而来,打断了难忘的回忆。

5

月2日清晨,编队穿过硫球群岛。一轮红日跃出海面,光芒四射,发出万道金光,映红了半边天,气势磅礴。

不久,就有日本飞机来盘旋侦察,离船队远远的,机翼上的红膏药隐约可见。编队继续顺风破浪前进。参试人员集中进行战前准备,针对前几次合练中发现的问题,大家提出应急方案。

归纳起来分成六大类:

一是信息保护措施,增设开关将实战程序、专用信息和系统状态硬保护起来;

二是双机和双处理机自动切换,确保可靠性;

三是增加复活中断,防止机器死循环;

四是系统应急降级处理,涉及的范围有主存动态备份、缓冲器压缩·半容量和堆站改成非先行等;

五是设备全面检修,找出隐患;

六是定岗定位,加紧模拟训练。

但是落点测量最令人担心的问题,就是实战过程中,偶尔有存储区“冲零”的威胁,就是运行中计算机突然“死机”,而且存储区全部置零,没有任何故障痕迹留下,无从查找原因。多次讨论分析,一直没有找到彻底解决的办法。无奈之下只能随编队出发,寄希望于航行过程中去发现问题,解决问题。

这是多么冒险啊!千斤重担压在我身上。随着编队驶入太平洋,船颠簸愈来愈严重,一半以上的人员头昏呕吐。参研人员却没有一个躺倒。大家忙着应急方案进行必要的修改和磨练。养兵千日,用兵一时,一心扑在落点测量。不知不觉,船队经过了菲律宾、新西兰……

船队已经行驶了十天,心头大患的“冲零”问题,还是摸不着头脑。它牵动着大家的心,领导十分焦急,几乎天天来追问进展情况。编队首长不时地来机房查问。临时的措施虽有几招,但是谁能确保万无一失?真是睡不能入眠,食不知其味。

沉着,沉着,再沉着…突然一闪念,为何不用双处理机的备份机来监控抓隐患呢!就是将程序执行过程,在另一台计算机上跟踪保存。果然,故障再次出现。主机存储区“冲零“;副机是独立系统,数据记录完整,查找故障一目了然。终于发现隐患,在实践程序1100秒处抓到了冲零的祸根。经过分析,原来是计算中出现的小概率事件,软件处理不当造成祸害。真相大白!一切迎刃而解。

大家无比兴奋,奔走相告,自己跑上甲板,吐出了长长一口闷气。正巧大海无风无浪,平静如镜,舰船不再摇晃,只有海涌慢慢地起伏,颠簸着我们。海面像丝绸,夹杂着飞鱼跃出大海来滑翔表演,船尾可见大鲨鱼精彩的表演,引起了一片欢笑。

5

月18日凌晨2时,远望一号船进入八小时前的准备。中心计算机加电启动;对处理机、内存、交换器外部设备进行自检和互检;进行电源拉偏,频率拉偏选择稳定工作域;运行试验试航的实战程序。一切按照事先反复商定的步骤有条不紊地进行。

1

分钟准备,5、4、3、2、1,起飞!

各号注意,第一次对时,第二次对时…第三次对时…1100秒”。远望一号151-3/4计算机的八台磁带机开始转动,四台打印机同时打印资料。最激动的时刻来了,火球出现在编队的上空,远望一号船的雷达、双频、经纬仪先后发现日标,并进行了有效的跟踪。

计算机再次显示落点的正确地点和时间,引导打捞直升飞机和航测飞机飞向预定海域。

雷达进行大天线

跟

踪,笔绘仪上的飞行轨迹与海平面交会。

报告:“洲际导弹资料仓落水。”大家露出了胜利的笑容。不到2分钟,直升飞机的打捞人员顺利地收回了资料仓。全船上下一片欢呼!

只有计算机还在打印各种测量资料。“各号注意,要坚守岗位,编队首长和中央领导都要讲话,”又过了半小时。编队司令作了总结:现在首战告捷。

在大家的努力下圆满地完成了“580任务”。接着传达了中央首长华国锋同志和邓小平同志的讲话精神:“向参试人员祝贺和慰问,尤其是船队,远离祖国执行任务,大家没有辜负党中央的期望,您们为第一代洲际导弹武器做出了贡献,今后还要向第二代努力。祝大家身体健康。”

580

任务圆满地结束了,我们胜利返航。

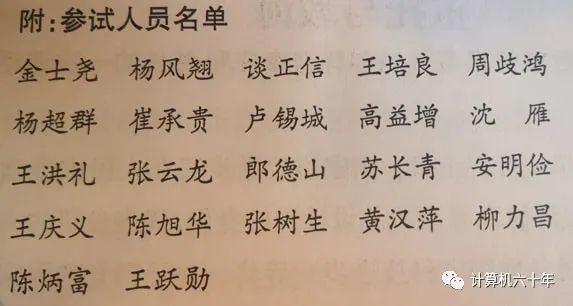

580任务22位参试人员名单

金士尧,教授,1937年9月15日生于江苏苏州市,6岁就读桃坞中学附属小学、桃坞中学(后更名苏州第四中学),1956年进入哈尔滨军事工程学院,1961年4月1日,提前毕业分配到电子工程系电子计算机教研室任见习助教,历任国防科技大学计算机系兼研究所教授、博士生导师、副总工程师,中国人民解放军专业技术一级,文职特级干部。在57年的教学、科研生涯中,主持并参与研究完成国家重点工程科研项目9项,包括4个型号的仿真计算机,4个型号的军用信息处理系统,参与了我国首次洲际导弹全程实验落点测量(580)任务。荣获国家科技进步特等奖两项(集体奖),一等奖一项,二等奖一项,三等奖一项,先后培养博士后、博士、硕士百余名,发表论文200余篇,出版专著两部,曾5次成为中国工程院院士参选候选人。

中国计算机学会CCF《记录计算机历史》工作组访问金士尧教授(2021-09-08)

中国计算机学会CCF《记录计算机历史》工作组访问金士尧教授(2021-09-08)

公

众

号

《

计

算

机

六

十

年

》

文

章

选

读

:

在

华

罗

庚

家

里

做

出

的

决

定

我

的

母

亲

夏

培

肃

计

算

机

:

拼

接

清

华

周

寿

宪

教

授

跨

洋

寻

觅

周

寿

宪

的

人

生

数

据

尊

重

知

识

尊

重

知

识

分

子

—

—

记

念

董

铁

宝

先

生

清

华

计

算

机

专

业

首

班

合

影

幕

后

韩

城

跑

戏

和

在

中

关

村

取

1

0

3

机

1

9

5

6

:

科

学

规

划

及

中

南

海

接

见

6

5

周

年

1

9

5

6

年

科

学

规

划

概

述

(

一

)

1

9

5

6

年

科

学

规

划

之

新

技

术

(

二

)

1

9

5

6

年

科

学

规

划

之

结

语

(

三

)

十

二

年

科

学

规

划

和

西

郊

宾

馆

中

科

院

计

算

所

为

何

筹

备

了

三

年

?

情

系

计

算

机

的

父

亲

王

中

田

苏

联

对

中

国

计

算

机

教

育

的

建

议

计

算

机

教

育

“

以

俄

为

师

”

高

教

部

批

准

计

算

机

专

业

设

立

周

恩

来

与

中

国

计

算

机

事

业

的

奠

基

教

育

革

命

和

计

算

机

人

才

培

养

谁

是

第

一

个

计

算

机

系

大

学

校

长

与

计

算

机

教

育

高

校

课

程

不

能

“

胜

者

为

王

败

者

寇

”

高

校

计

算

机

课

程

的

设

置

与

破

茧

领

路

大

师

赵

访

熊

和

徐

献

瑜

从

徐

献

瑜

、

张

世

龙

到

王

选

的

师

承

华

南

工

学

院

的

程

控

立

式

铣

床

不

畏

风

险

前

行

的

何

志

均

老

师

洲

际

导

弹

发

射

试

验

和

2

6

0

计

算

机

巨

浪

水

下

发

射

和

2

4

0

计

算

机

试

验

指

挥

所

的