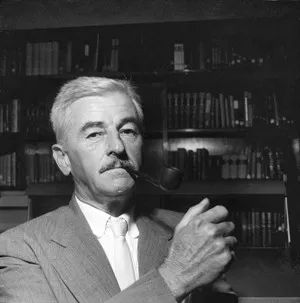

威廉

·

福克纳(

William Faulkner

,

1897-1962

),美国作家,

意识流

文学在美国的代表人物,

1949

年

诺贝尔文学奖

得主,获奖原因为

"

因为他对当代美国小说做出了强有力的和艺术上无与伦比的贡献

"

。

他一生共写了

19

部长篇小说与

120

多篇短篇小说,其中

15

部长篇与绝大多数短篇的故事都发生在约克纳帕塔法县,称为

"

约克纳帕塔法世系

"

。世系中共

600

多个有名有姓的人物在各个长篇、短篇小说中穿插交替出现。最有代表性的作品是《喧哗与骚动》。

威廉

·

福克纳作 黄星圻译

那架飞机几乎像幽灵一般骤然出现在小镇的上空。它飞得很快;我们差不多还不知道它来了,它就已经一筋斗翻到高空,并且还违反城市和政府的规章,在广场顶上盘旋不去。其实,那个筋斗翻得也不高明,用的是最高速度,既不规则,又很潦草,看上去驾驶员不是胆怯,便是匆忙,再不然就是为了省油,想在一场有详细规格的表演里偷工减料。说也奇怪,我们镇上有个退伍的陆军飞行员。飞机像要往南去的时候,他正好从邮局出来,留心看了这个匆匆翻成的蹩脚筋斗,便下了末后这句评语。那架飞机开始翻筋斗的时候,一只翅膀朝下,仿佛要来一个英莫曼式的倒翻。谁知半个身子翻了过去,一个筋斗只翻完了四分之三,就把油门整个关上,让引擎不断地呜呜直响,仍然用最高速度朝东飞向我们的机场,神出鬼没地一下子又不见了。当最早一批男孩赶到机场的时候,飞机已经着了陆,滑到机场尽头的一个围着篱笆的角落里,一动也不动,里面是空的,周围看不见一个人。它停在那儿,空空如也,死气沉沉,机身满是补丁,又破又烂,很不雅致地涂着一层薄薄的黑漆,再度给人一种幽灵似的幻觉,仿佛它刚才是自己飞到镇上来,翻了那么一个筋斗,又自己着了陆的。

我们的小镇建筑在一群小山上,机场还在草创阶段,原先是块棉田,包括四十英亩脊地和沟渠。我们平的平,填的填,总算在上面修了一条

X

字形的跑道,面面都能顶风。跑道本身倒是够长的,可是当年轻点的人开始飞行的时候,机场却像我们的小镇那样,已经把持在一些中年人手里,所以障碍物并不是经常都清除得很好。机场的一边是一片小树林,物主不许人砍掉它,另一边是个农家堆谷物的空场,场上有几间房子和窝棚,一个烂木板盖的长谷仓,还有一个很大的圆锥形的干草堆。飞机就停在谷仓旁边围了篱笆的那个角落里。一群男孩跟一两个黑人和一个白人,从停在路上的一辆运货马车里下来,正默默地围着飞机站在那儿,谷仓的墙角后面忽然钻出了两个头戴飞行帽、额上架着护目镜的人。一个身材高大,穿一套肮脏的飞行服。另一个相当矮小,穿一条马裤,打了绑腿,外面还套着一件式样翻新的肮脏的大衣,看去就像给水打湿了似的,紧贴在身上。他走起路来,腿分明是瘸的。

他们走到谷仓的墙角就站住了,好像连头都不用转一转,就马上看清了整个场地。高个子先开口:“这是什么镇?”

一个男孩把镇名告诉了他。

“谁住在这儿?”高个子问。

“谁住在这儿?”男孩跟着说了一句。

“谁管这个飞机场?这是私人机场吗?”

“哦,这是镇上的。由镇上的人经管。”

“他们全住在这儿吗,那些管理人?”

那个白人、那两个黑人和那群男孩,全部瞧着高个子。

“我问的是,这镇上有没有人会飞行,有没有人有飞机?这儿有会飞行的外地人吗?”

“有。”刚才讲话的那个男孩说。“这儿住的有一个人,打仗的时候在英国陆军里驾过飞机。”

“华伦上尉从前在英国皇家空军里呆过。”另一个男孩说。

“我刚才正是这么说的呀。”头一个男孩说。

“你说的是英国陆军。”第二个男孩说。

这时,那个瘸腿的矮子讲话了。他用一口钝浊的声调,悄悄问高个子,模仿韦伯和费尔兹滑稽剧团里的人用德国口音说话的口吻,把“怎”念成“等”,把“么”念成“握”。“怎么讲?”他说。

“没关系。”高个子说着,朝前走去。“我大概认得他。”矮子跟在后面,瘸着腿,气势汹汹的,像螃蟹一样。高个子面孔干瘦,胡茬有两天没剃了,眼珠看去也挺脏,流露出一副不自然的呆板神情。虽然那是一月天,他还戴着一顶廉价的薄布做的肮脏的飞行帽。他的护目镜已经用旧了,但就连我们这些外行,也能看出那是上等货色。可是,过一会儿,在场的人都不再瞧他,而去望那个矮子了。后来我们这些年纪大些的见了这人,都私下说他的脸是我们生平见过的最悲惨的脸了:一副愤激的逞强好胜的绝望神情,就像一个自愿抱了一颗每天到一定时候就可能爆炸的炸弹的人。他有六英尺高,却长着一个跟六英尺高的身材不相称的鼻子。从头顶到鼻尖,整个上半截脑袋因为戴着紧紧的飞行帽,跟六英尺高的身躯倒还配得上。可是,如果从鼻尖到后脑勺把他的脑袋横截为二,那么鼻根以下的下巴——脸上其余的部分,总共还不到两英寸长。他的下巴翘出来很远,粘在鼻子底下,就像鲨鱼下巴一样,因此鼻尖跟下巴尖几乎碰到了一起。他的护目镜不过是两块嵌在毛毡制的框子里的普通玻璃片。飞行帽是皮的,帽子后面,从头顶到帽边撕了一条大口,裂口自上到下用好些条橡皮膏横贴着,橡皮膏几乎都给尘土和油腻弄黑了。

这时,从谷仓的墙角又钻出了第三个人,同样突然一现就不动了,仿佛是从稀薄的空气里凭空变出来似的,虽然他们看见他的时候他已经朝大伙儿走来了。他穿一套很整洁的便服,外面套着大衣,还戴了一顶鸭舌小帽。他比那个瘸腿的稍高一些,宽肩阔背,体格粗壮。他长得倒还漂亮,不过显得既呆板又沉静;看他的脸,像是个沉默寡言的人。等他来到跟前的时候,看热闹的人才看出他跟那个瘸腿的一样,也是个犹太人。那就是说,他们立刻发觉这两个外地人跟他们不是一个族,虽然说不清区别究竟在哪儿。最先讲话的那个男孩,也许用下面这句话,道破了他们所认为有的那种区别。他和别的男孩都在瞧着那个瘸腿的。

“你打过仗吗?”他问,“打过空战吗?”

瘸腿的没有回答。他和高个子都在留心望机场的大门。看热闹的人跟着望去,看见一辆汽车开进了大门,正沿着机场边沿朝他们开过来。车里钻出三个人,渐渐走近他们。瘸腿的又悄悄问高个子:“就是那家伙吗?”

“不是的。”高个子回答,没有回头看他。他留心看着刚来的那三个人,先望望这张脸,又望望那张脸。他跟三人中间年纪最大的一个搭讪起来。“早上好,”他说,“你是经管这个机场的吗?”

“不,”刚来的那个人说,“经管这个机场的是市集协会秘书。他在镇上。”

“用这个机场得花钱吗?”

“不知道。我想他们大概会乐于让你们用吧。”

“付他们钱好了。”瘸腿的说。

刚来的三个人带着不会飞行的人的那种呆里呆气、自作聪明、毕恭毕敬的神情,朝飞机望了一眼。那架飞机立在满是泥浆的轮子上,螺旋桨一动也不动,硬僵僵的,同时有一种能静、能稳、而又能动的本事。机头因为装着发动机显得很大,翅膀笔挺,生了锈的排气管后部的机身上留着一道道的油渍。“要在这儿做点买卖吗?”年纪最大的一个问。

“给你们演一场绝技。”高个子回答。

“什么样的绝技?”

“要什么有什么。飞机翅膀上走人;拖死狗。”

“你说什么?拖死狗?”

“从飞机上丢一个人到汽车顶上,再把他拖上去。观众越多,节目越精彩。”

“管保你们钱花得不冤。”瘸腿的说。

那些男孩仍然在瞧他。“你打过仗吗?”最初讲话的那个男孩问。

到这时为止,第三个外地人还没开过口,现在他说:“我们到镇上去吧。”

“对。”高个子说。他讲得很含糊,用的是三个外地人好像全都在用的同一种平板钝浊的声调,仿佛这是他们共同的语音似的:“哪儿能找辆出租汽车?镇上有汽车出租吗?”

“我们可以送你们到镇上去。”坐汽车来的三个人说。

“我们付钱好了。”瘸腿的说。

“用不着,”开车的说,“我不收你们车钱。你们现在就走吗?”

“当然。”高个子说。三个外地人钻进了后座,原先坐车来的三个人坐在前面。有三个男孩跟着他们来到汽车跟前。

“布莱克先生,让我攀在车上跟着去,行吗?”男孩当中的一个说。

“攀住吧。”开车的说。三个男孩站上了踏板。汽车开回镇上去。前面的三个人听得见后面三个外地人在谈话。他们用低沉钝浊的声音在悄悄交谈,不知怎的,听去总是偷偷摸摸、急急忙忙的。他们在私下商量什么事情,说话的多半是高个子和那个漂亮的家伙。前座上的三个人只听见瘸腿的说过一句:“少了我决不干……”

“当然。”高个子说。他探身向前,微微提高了嗓门;“我们上哪儿去找那位琼斯先生,那位秘书呀?”

开车的告诉了他。

“那附近有报馆或者印刷所吗?我想印点海报。”

“我带你们去,”开车的说,“我会帮着你们把事办妥的。”

“好极了。”高个子说,“今天下午到机场上来,只要有时间,我带你飞一趟。”

汽车停在报馆门口。“你们可以在这儿印海报。”开车的说。

“好,”高个子说,“那位琼斯的办公室就在这条街上吗?”

“我领你们上那儿去。”开车的说。

“你们去找报馆编辑吧,”高个子说,“我想我能找到那位琼斯。”他们跨出了汽车。“我一会儿就回这儿来。”高个子又说。他穿着那身肮脏的飞行服,戴着飞行帽,就飞快地顺着大街走去了。另外两人跟大伙儿一起走到报馆门口。他们全都走了进去,瘸腿的带头,后面跟着那三个男孩。

“我想印点海报,”瘸腿的说,“跟这张一样。”他从衣袋里掏出一张折着的粉红纸头,把它打开。报馆编辑,三个男孩和那五个男人都探着身子,凑拢来看。纸上的字是黑的,写得很粗大:

……主办

空中勇士

魔王邓肯

本日下午两点

表演玩命

大家来,大家看,魔王邓肯出生入死

表演摔死狗,拖死狗

“我一个钟头内就要。”瘸腿的说。

“这个空白填什么?”报馆编辑问。

“你们镇上有什么?”

“我们有什么?”

“有什么可以主办的团体?有没有美国退伍军人协会?扶轮社?商会?”

“我们全有。”

“那么,等我伙计回来,”瘸腿的说,“我马上就告诉你印哪一个。”

“你们表演前总得先有个保,对不对?”报馆编辑说。

“唔,那还用说。你以为没人主办我就肯去表演玩命吗?你以为我为了五分钱就肯去跳飞机吗?”

“谁要跳飞机?”后进来的人当中有一个问。这人是个出租汽车司机。

瘸腿的瞅了他一眼。“你别操心这个,”他说,“你只管付钱好了。只要你出够了钱,你要怎么跳,我们就怎么跳。”

“我不过是问问你们当中谁跳罢了。”

“我问过你究竟要给我银角子还是给我钞票吗?”瘸腿的说,“我这样问过你吗?”

“没有。’”出租汽车司机说。

“这些海报,”报馆编辑说,“你刚才是不是讲一个钟头内就要?”

“你不能先排起来,空着那部分,等我伙计回来再说吗?”

“万一排完了他还不回来呢?”

“唔,那总不是我的错,对不对?”

“好吧,”报馆编辑说,“你只消付款好了。”

“你是说海报上连个主办人都没有,我就得付款?”

“我做这门生意又不是寻开心的。”报馆编辑说。

“那么,我们等着吧。”瘸腿的说。

于是他们在那儿等候了。

“打仗的时候你当过飞行员吗,先生?”那个男孩问。

瘸腿的把他那张面色惨淡的畸形的长脸转过来对着男孩:“打仗的时候?我凭什么要在打仗的时候去开飞机?”

“我想也许是因为你的腿不好吧。华伦上尉腿是瘸的,打仗的时候他就开过飞机。我想你只是为了好玩才干的吧?”

“为了好玩?为了好玩干什么?开飞机?天知道,去他的,我真巴不得发明飞机的人就在这儿,我要把他放进那边的那架印刷机,在他背上印上一千遍:别干这个啦。”

“那你又为什么要干这一行呢?”跟出租汽车司机一道进来的那个人说。

“只怪那个共和党的柯立芝(

1921

至

1923

年任美国总统)。我本来是做买卖的,柯立芝却把我的买卖搞垮了,搞垮了。就是这个道理。为了好玩?天知道。”

大家都望着瘸腿的。“我想你总有牌照吧?”第二个后进来的人说。

瘸腿的盯着他:“牌照?”

“你们不是非得有牌照才准飞行吗?”

“哦,原来是牌照。准许飞机飞行的牌照,当然,我明白。当然,我们有一个,你想看看吗?”

“照规矩,谁想看,你就得拿给谁看,是不是?”

“唔,当然,你想看吗?”

“在哪儿?”

“应该在哪儿呢?牌照就钉在飞机上,钉在政府叫钉的地方。难道你以为是钉在我的身上不成?难道你以为我身上装有发动机,装有翅膀不成?牌照在飞机上。雇辆出租汽车,到飞机跟前去看吧。”

“我就是开出租汽车的。”那个司机说。

“车钱是两毛五。”司机说。可是瘸腿的眼睛没看司机,他探着身子靠在柜台上。他们瞧着他从衣袋里掏出一包橡皮糖,把它剥开。他们瞧着他把橡皮糖放进嘴里。“我刚才说车钱是两毛五,先生。”司机说。

“你在跟我说话吗?”瘸腿的问。

“我当你想雇辆出租汽车到镇外的机场去呢。”

“我?为什么?我上镇外机场去干什么?我刚打那儿来。我又不是那个想看牌照的人。我早瞧见啦。政府把牌照钉上飞机的时候我就在场。”

退伍的陆军飞行员华伦上尉,刚从铺子里出来,就碰见了那个穿肮脏飞行服的高个子。那天晚上,飞机飞走以后,华伦上尉在理发店里谈起了这件事。

“我有十四年没见他啦,从

1917

年离开英国上前线以后,就没见过他。‘原来驾着一架

20

式希梭牌引擎的飞机,带着两个乘客翻那个筋斗的就是你呀?’我说。

“‘除了你还有谁见过我呢?’他说。于是他站在那儿跟我谈起了他们要表演的事情,一面谈,一面不断地掉过头去,朝背后看。约克身体不好;一个人在他背后停下来给几位太太小姐让路,他身子一转,好像要是他身边带了枪,就一定会把那个人打死的样子。后来我们在酒吧间里,有人在背后把门关得砰的一响,我看他那样子,简直像要脱去飞行服,跟人干起来似的。‘我不过是得了点神经上的毛病。’他告诉我。‘没什么。’我竭力劝他跟我,一道回家吃中饭,可是他不肯。他说他什么时候一想到就马上要吃饭。我们顺着大街走去,经过一家饭馆,他说:‘我要去吃东西啦。’说着,像只兔子似的,转身就钻了进去,背墙坐下,要维侬拣上得最快的吃食给他拿来。他一连喝了三杯水,后来维侬给了他满满一瓶牛奶,他没等菜饭端来,就喝了一大半。当他揭去飞行帽的时候,我才看见他的头发都快白了,实际上他却比我年轻。当初我们在加拿大受训的时候,他年纪是比我轻的。接着,他把他那种神经毛病的名称告诉了我。那叫做金斯法勃,就是矮的那个,从绳梯上跳下来的那个。”

“什么毛病?”我们问,“他们怕的是什么?”

“他们怕的是检查官,”华伦说,“他们根本就没牌照。”

“飞机上有一个呀。”

“不错。但那不是这架飞机的。这架飞机在金斯法勃买来的时候,检查官就已经不许它飞行啦。牌照属于另一架失了事的飞机,有人为了帮金斯法勃私下了结另一场官司,就把牌照卖给了他。约克的牌照大概在两年前就给吊销了,因为他摔毁了一架载满国庆节游客的大飞机。飞机上有两个引擎出了毛病,他不能不着陆。飞机撞坏了一些地方,断了一根油管,不过尽管那样,要不是天快黑了,有一个乘客因为害怕,划了一根火柴,他们也不至于出事。约克并没有多大过错,可是乘客都烧死了,而政府又不肯通融。所以他再也拿不到牌照,甚至让金斯法勃出钱,去领一个降落伞装配员的牌照,也办不到。所以说,他们根本就没牌照;要是哪天给抓住,他们全都得去坐大牢。”

“难怪他头发全都白了。”有人说。

“把他头发急白的还不是这个,”华伦说,“往后我再告诉你们吧。所以,他们总是飞快地跑到像我们这样小的一些镇上去,看看有没有人可能抓他们,要是没有,他们就表演一场,然后溜之大吉,又到别的小镇去,始终离城市远远的。他们到了镇上,总是先把海报印好,同时由约克和另外那个人去想法找个当地团体作保。他们不肯让金斯法勃办这件事,因为金斯法勃往往要价要得太久,他们怕出娄子。所以,另外两个总是负责办这件事,能拿到多少就拿多少,要是拿不到金斯法勃叫他们要的数目,他们就瞒着金斯法勃,把能拿到的先拿到手,到后来,金斯法勃要翻悔也来不及了。谁知这一次金斯法勃却发了脾气。我想他们总是把他瞒得太狠了。

“刚才我说,我在街上碰见了约克。他气色很不好,我请他喝酒,他说他连烟都不敢再抽了。他只能喝水,他说他一夜大约要喝一加仑水,半夜也起来喝。

“‘看你的样子,好像瞌睡极了似的。’我说。

“‘不,我睡得倒挺好。麻烦的是夜总不够长。我巴不得

9

月到

4

月能住在北极,

4

月到

9

月住在南极。那对我正合适’

“‘你不久就会达到目的地的。’我说。

“‘我也这样想。那是一部好发动机。我识货。’

“‘我是说,你就要坐牢去啦。’

“他听了问道:‘你真这样想吗?你觉得我真会吗?’

“我们随后又到酒吧问去。他把他们的生意经告诉了我,还给我看了一张那种魔王邓肯的海报。‘为什么要叫魔王邓肯呀?’我问他。

“‘这有什么不好?谁肯花钱来看一个叫金斯法勃的人跳飞机

?

’

“‘我倒宁愿花钱去看他跳,不愿花钱去看一个名叫邓肯的人跳。’我说。

“他没想到这一点。接着他又喝起水来了,他告诉我,这场奇技表演,金斯法勃要一百块钱,可是他和另外那家伙只拿到了六十。

“‘那你们怎么办呢

?

’我问。

“‘想法瞒住他,演完这场玩意儿,就他妈的滚蛋。’他说。

“‘金斯法勃是哪一个?’我问,‘是身材矮小,模样像鲨鱼的那个吗?’

“接着他又开始喝水。他一口喝干了我的那杯,在桌上轻轻敲着杯子。维侬又给他端来一杯。‘你准是渴啦。’维侬说。

“‘你给我装一罐子来好吗?’约克问。

“‘我可以给你装满一牛奶瓶。’

“‘那就装一瓶来吧,’约克说,‘不过在我等那一瓶的时候,另外先给我来一杯。’接下去,他便把金斯法勃的事情和他头发为什么变白的原委告诉了我。

“‘你干这行有多久了?’我问他。

“‘从

8

月

26

起干到现在。’

“现在也不过才一月份呀。’我说。

“‘怎么啦

?

’

“‘去年

8

月

26

到现在还不到六个月嘛。’

“他用眼睛盯着我。维侬端来一瓶水。约克倒了一杯,喝完了。他坐在那儿开始哆嗦起来,一面发抖,一面冒汗,还拚命想把杯子斟满。过了一会儿,他把事情告诉了我,他讲得很快,同时不住地倒水喝。

“杰克——相貌漂亮的那个,名叫杰克什么的——驾车子,驾那辆租来的车子。金斯法勃从绳梯猛扑到车上。约克说,他得把飞机飞到一辆破福特车或是雪佛兰车上空的一定位置,让金斯法勃从二三十英尺外就跳下来,好给飞机和租来的车子省油。金斯法勃带着绳梯从最底下的一扇翅膀出去,把绳梯的一头拴在一根支杆上,另一头套住自己,然后就往下跳,地面上的人都以为他是在表演他们来看的绝技;掉下来把自己摔死。这就是他所谓的‘摔死狗’。然后,他从绳梯很快地扑到车顶上,飞机飞回来,他又抓住绳梯,重新给拖走。这就是他的所谓‘拖死狗’。

“嗯,直到约克头发开始变白的那一天为止,金斯法勃为了省钱,总是把这套把戏急急忙忙一口气做完;他总是早早地在汽车上空准备好,套着绳梯跳下去,然后再往汽车上扑。约克说,有时飞机从头到尾在空中飞的时间要不了三分钟。谁知道,那天租来的车子是辆老爷车还是怎么的,反正约克不得不绕着机场飞了四五个圈子,那辆汽车才开到了合适的位置,金斯法勃眼看他的钱通过排气管噗噗地吹跑了,最后也不等约克的信号,不管三七二十一就跳了下去。他那一跳不打紧,只是飞机和汽车之间的距离还没绳梯那样长。所以金斯法勃猛地摔在汽车上,而约克使足力气,只能嗡的一声来个攒升,把仍然套在绳梯上的金斯法勃,越过一根高压电线,高高地拖了起来。他让飞机像那样爬了二十分钟,等摔断了一只腿的金斯法勃,沿着绳梯重新爬上来。然后,他用一双膝盖顶住操纵杆,使飞机油门大开,引擎以一千一百马力旋转着,继续上升,一面伸手到后面去,打开驾驶员座后的柜子,拖出一只手提箱来撑住操纵杆,好让自己能爬出机舱,到机翼上去把金斯法勃拖上飞机。等他把金斯法勃拖进了机舱,重新着陆以后,金斯法勃问他:‘我们飞了多远?’他回答说他们开足马力飞了三十分钟,于是金斯法勃说:‘你还不够叫我倾家荡产的呀?’”

这件事的其余部分,是大家拼凑起来的。下面就是我们——一个小镇上不会飞行的地面住户和主要居民,这小镇跟这片土地上千万个死气沉沉的人类聚居地并无二致—一所看到、由一个内行加以提炼和整理过的情节。这个内行曾经亲眼看见过他自己从这渺小而荒僻的地面上飞掠而过的孤独的影子。

那三个外地人乘着一辆租来的车子,来到了机场。他们跨出车来的时候,一边在用紧张钝浊的声音争论。开飞机的和长得漂亮的在跟那个瘸腿的争吵。华伦上尉说他们是在为钱争论。

“我要看看。”金斯法勃说。他们靠得很近,长得漂亮的那个从衣袋里掏出了一件东西。

“喏,在这儿。瞧见了吗?”他说。

“让我亲自点一点。”金斯法勃说。

“得啦,得啦,”开飞机的用钝浊紧张的声音对他嘘着说,“我们告诉你,我们已经拿到钱啦!你想等检查官跑来把钱和飞机都没收掉,外带还要让我们坐牢吗?瞧瞧这些等着看表演的人。”

“你们以前就骗过我。”金斯法勃说。

“好吧,”开飞机的说,“给他。连他的飞机也给他。等他回镇上去付汽车租金好了。我们可以搭别人的便车到镇上去,过十五分钟就有一班火车离开此地。”

“你们骗过我一回啦。”金斯法勃说。

“这次我们并没有骗你。走吧。瞧瞧所有这些人。”

他们朝飞机慢慢走去,金斯法勃瘸得很厉害,背直挺挺的,脸色既凄惨,又激愤,又冷酷。观众很拥挤:都是些穿工装服的乡下人,男的是黑压压的一大片,相形之下,妇人和少女的花哨衣服都显了出来。有一些男孩和几个大人,早就把飞机团团围住了。我们看着瘸腿的开始从机身里取东西:一副降落伞和一个绳梯。长得漂亮的那个人走到螺旋桨前面。开飞机的爬进了后座。

“起飞!”他说,声音急促而又激烈,“往后站,老乡们。我们要拧这老行家的脖子啦。”

他们试了三次,想把发动机摇响。

“先生,我有头骡子,”一个乡下人说,“替你们拖一拖肯出多少钱?”

三个外地人都没有笑。瘸腿的正在忙着把绳梯拴到一根机翼上。

“你们休想骗我,”一个乡下女人说,“就是他也不会那么傻。”

这时引擎开始转动了,仿佛把一个站在背后的小男孩平地举了起来,像叶子似的刮到了一旁。我们看着飞机转了个身,滚着小轮子,顺着机场开走了。

“你们休想骗我,说那东西是在飞。”那个乡下女人说,“主总算给了我眼睛,我看得清它不是在飞。你们大家都上当啦。”

“你别急呀,”另一个声音说,“他得转过去顶着风才行。”

“这儿那儿,跟那边不是一样有风吗?”那个女人说。可是飞机真的起飞了。它转过头朝我们开来,声音越来越响,震耳欲聋。当它来到我们侧面的时候,飞得好像并不快,但我们还是能看见飞机小轮子底下的阳光和地面在移动。不过,它飞得的确不能算快,看样子不如说是轻轻停留在刚好离开地面的地方。直到后来,我们才看见飞机另一面和飞机底下的树林以及地面的景致都在以令人目眩的速度向后飞逝。接着,它身子一歪,朝天冲去,声音就像是钢丝锯锯进了白橡木一样。“里面决没有人!”那个乡下女人说,“你们骗不了我!”

头戴便帽、长得漂亮的第三个人,早已钻进了那辆租来的车子。我们谁都知道,那是一辆旧得不能再旧的玩意儿,任何人只要肯缴十块钱押金,车主就肯把车租给他。那人把车子开到机场尽头,面对跑道停下。我们回头去看飞机。它高高的,正朝我们飞回来,突然间,有人用又细又弱的声音喊道:“嗨!爬到外面的翅膀上来啦

!

瞧见了吗?”

“没那回事!”那个乡下女人说,“我才不信呢!”

“你刚才看见他们爬进去的呀。”有人说。

“我就是不信!”那个女人说。

接着,我们抽了一口气,叫了一声“嗳呀”;飞机翅膀底下,有一个黑点正在往下掉。我们知道那是一个人。不知怎么,我们知道那个正在下落的孤独微小的人影,是个跟我们自己一样的活人。它在往下掉。它仿佛已经掉下好多年啦,可是当它既不见用绳子,也不见用索子,突然顿住的时候,它离开飞机还没有像钢笔划的细线似的翅膀尽头离飞机那么远。

“根本就不是人!”那个女人尖声说。

“别傻啦,”那个男人说,“你刚才看见他进去的呀。”

“我管不着!”那个女人嚷着说,“根本就不是一个人!你马上把我带回家去吧。”

余下的事可就难于叙述了。倒并不是因为我们看见的太少,当场发生的一切情形我们都看见了,只是因为我们经验不多,没有资格来讲。我们看见那辆租来的破车子,顺着机场开去,跑得比先前快了些,在正月天的凹凸不平的烂泥地里颠来颠去。接着,飞机的声音盖过了车子的声音,使它静止了。我们看见了耷拉在死灰色飞机下的那根绳梯和那个攀着绳梯晃荡的鲨鱼面孔的人。绳梯脚正好在汽车顶上掠过,一头是吊在绳梯上的那个瘸腿的,一头是从汽车里探出来的戴着小帽的那个漂亮人的脑袋。机场的尽头离得越来越近了,飞机飞得比汽车快,正在越过汽车,可是什么绝技也见不到。“听!”有人喊了一声,“他们俩在谈话哩!”

华伦上尉告诉我们,他们在谈什么。那两个犹太人在来回地彼此对嚷:鲨鱼面孔的吊在看去像蜘蛛网似的耷拉着的绳梯上,另一个呆在汽车里,篱笆和机场尽头离得更近了。

“快点呀!”汽车里的那个人喝道。

“他们出多少钱?”

“跳呀!”

“要是他们没付足那一百块,我就不干!”

接着,飞机嗡的一声,发着怒吼,攒升上去了,那吊在游丝般的绳梯上的人,在飞机底下荡来荡去。飞机绕场转了两圈,等那个人把汽车重新开到合适的位置。汽车再度顺着机场开去,飞机再度带着它狂野的钢丝锯般的声音飞了下来,当绳梯和那个紧抱着绳梯的人从背后晃到汽车顶上的时候,机声渐渐变成了一片劈啪劈啪的声响;我们再一次听见那两个细弱的声音在彼此嘶叫,听去既可笑又可怕;从空中钻出来的那一位,正在为某种从大地里挣出来而在别处毫无价值的东西尖叫:

“你说的是多少?”

“跳呀!”

“什么?他们出了多少?”

“什么也没出!跳呀!”

“没有出钱?”绳梯上的那个人用越来越弱的愤激痛苦的声音尖叫道,“没有出钱?”飞机又一次拖着绳梯,一去不复返地掠过汽车,渐渐飞近了机场尽头、篱笆和那座盖着烂木板的长形谷仓。突然问,我们发现华伦上尉来到了我们身边;他正在用一些我们从来没听他用过的字眼说话。

“他把操纵杆挟在膝盖当中了,”华伦上尉说,“那跟十字架一样,真是人类至高无上的主宰,永远安息的甜蜜神圣的象征。”我们刚才把驾驶员,那个仍然在飞机里的人忘掉了。我们只看见飞机在斜着往上飞,驾驶员直挺挺地站在后座里,探身到机舱外,正在对绳梯上的那个人挥着一双手。我们听得见他在吆喝。这时绳梯上的那个人又一次被拖到了汽车上空,越过了车子,一面在那儿尖叫:

“我决不干!我决不干!”当飞机嗡的一声,突然攒升的时候,他还在尖叫;衬着谷仓长屋顶上的那溜天空,我们看见他不过是一个越来越小的黑点,只顾尖声在叫:“我决不干!我决不干!”先前,当那个斑点离开飞机往下落,被绳梯突然套住的时候,我们知道那是一个活人,现在,当那个斑点离开绳梯往下落的时候,我们同样知道那是一个活人,可是我们知道再没有绳梯套住他了。我们看见他映着

1

月里的空旷寒冷的天空,一直落到谷仓的侧影把他吞没为止;即使从我们这个地方,也能看清他那副青蛙似的、愤激的、与人不共戴天的姿势。人群中的某处,有个女人惊叫起来,不过声音很快就被飞机的响声淹没了。那架飞机带着狂野的撕裂人心的声响朝天空直升上去,空无人迹的绳梯在它底下往后刮了回来。引擎的声音就像一片呻吟,一片感觉解脱而又绝望的呻吟。

那个星期六的晚上,华伦上尉在理发店里对我们谈起了这件事。

“他真是跳下来,落到那个谷仓上去了吗?”我们问他。

“不错,他是跳下来的。他没想到会摔死,甚至连摔伤也没想到。因此他也就没受伤。他太气愤了,太忙着要找人讲理了。他等不及飞机着陆。老天爷知道他太忙,而且应该得到公道,所以才把那个屋顶已经破烂的谷仓放在那儿。他想也没想过会跌在谷仓上;要是他放弃了自己对于天然平衡的信心,为了着陆而去操心,他就准会错过那个谷仓,把自己摔死。”

除去脸上擦破了长长的一条口,流了好些血以外,根本就没伤着他。他的大衣背后整个撕破了,好像飞行帽背后原来的那条裂口,现在一直撕到了大衣上一样。我们还没赶到,他就从谷仓里跑了出来。他脸上血淋淋的,挥着两只胳膊,大衣耷拉在两边肩膀上,一瘸一颠地对直来到我们中间。

“那个秘书在哪儿?”他问。

“什么秘书?”

“美国退伍军人协会的那个秘书。”他瘸着腿,飞快地继续朝围着三个晕倒了的女人的一群人走去。“你们说好了出一百块钱来看我扑到那辆汽车上的。我们得付汽车租金和一切费用,现在你们居然……”

“你们已经拿到了六十块呀。”有人说。

那人盯着他。“六十块?我说过要一百。你们叫我相信是一百,原来只有六十,你们想看我为了六十块钱去卖命……”这时飞机已经下来了,我们谁都没注意到它,后来那个开飞机的忽然扑到瘸腿的身上。他把瘸腿的猛然向后一扭,没等我们来得及抓住他,就把瘸腿的打翻在地。我们拉住了那个开飞机的,他一面挣扎,一面哭,眼泪顺着没修过的脏脸直往下淌。华伦上尉突然来到那儿,抓住了他。

“住手!”他说,“快住手!”

开飞机的住了手。他呆呆地望着华伦上尉,接着,突然瘫软,坐在地上,身上穿着那件薄薄的肮脏的飞行服,面孔又脏又瘦,满是胡茬,眼睛带着病容,不住地在那儿大哭。“大家走开,”华伦上尉说,“让他独自静一会儿吧。”

我们走回瘸腿的人跟前。他们已经把他扶起来了。他把撕成了两半的大衣翻到前面看了一看。过了一会儿,他说:“我要点橡皮糖。”

有人给了他一条。另外一个人送了他一支烟卷。“谢谢,”他说,“我并不是多要钱。只是没拿够数目。”他把橡皮糖放进嘴里。“你们想占我的便宜。要是你们以为我会为六十块钱卖命,你们自己可当了傻瓜了。”

“把不够的数目给他吧,”有人说,“喏,这是我的一份。”

瘸腿的并没有回过头来看。“凑足一百,我就会照海报上写的那样,跳到车上去。”他说。

在他背后什么地方,有个女人尖叫了一声,又哭又笑地嚷起来。“别……”她说,一面又是哭又是笑,“别让……”最后他们把她拉开了。瘸腿的依然没动。他用袖口揩了揩脸,望着血糊糊的袖子。这时,华伦上尉走了过来。

“还短多少?”华伦说。众人告诉了他。他拿出一些钱来交给了瘸腿的。

“你们要我跳到汽车上去吗?”他问。

“不必了,”华伦说,“你尽快把飞机开走吧。”

“好吧,这可是你们的事儿,”瘸腿的说。“我有好些证人证明我是提出过要跳的。”他想走开;我们让开路,瞧他穿着那件撕开了的耷拉着的大衣,走近了飞机。飞机已经上了跑道,引擎也转动了。第三个人已经进了前座。我们瞧着瘸腿的拚死拚活地爬了进去,坐在他旁边。他们坐在那儿,眼睛望着前面。

开飞机的开始从地上站起来。华伦站在他旁边。“别干啦,”华伦说,“跟我一道回去吧。”

“我想还是照旧干下去的好。”开飞机的说,眼睛没望华伦。接着他伸出一只手。“得啦……”他说。

华伦没跟他握手。“你得跟我一道回去。”他说。

“那谁去管教那杂种呀?”

“谁乐意去管他啊?”

“总有一天,我要好好收拾他一顿。我要把他打得灵魂出窍,死去活来。”

“约克。”华伦说。

“不成。”对方说。

“你有大衣吗?”

“当然有。”

“你撒谎。”华伦开始脱下自己的大衣。

“不,”对方说,“我不需要。”他继续朝飞机走去。“改天见吧。”他掉过头来说。我们瞧着他爬进去,听见飞机苏醒过来,变得生气勃勃了。它经过我们身边,已经离了地。开飞机的僵硬地招了招手;前座上的两个脑袋既没转过,也没动过,最后,飞机飞走了,机声也消失了。

华伦转过身来。

“他们租的那辆车怎么办?”他问。

“他给了我一个两毛五的角子,叫我开回镇上去。”一个男孩说。

“你会开车吗?”

“会,先生。起先是我把车开到这儿来的。还是我指引他到哪儿租车的呢。”

“跳飞机的那个吗?”

“是的,先生。”男孩稍微朝旁边望了望。“不过我有点怕开回去。我想你大概不肯跟我一道去吧。”

“怎么,害怕?”华伦问。

“那家伙根本就没照哈里斯先生要求的预付过一个铜子儿。当初他告诉哈里斯先生,说他表演的时候可能不用这辆车,要是用了,他会付给哈里斯先生二十块钱,不止哈里斯先生要的十块。他叫我把车开回去,对哈里斯先生说他根本没用过。我不知道哈里斯先生会不会答应。他可能要发脾气的。”

原载于《译文》

1958

年第

4

期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]