我想可能有很多在一线城市打拼的年轻人都面临着同样的境遇,可能是毕业后留在城市、或者只身前往城市去打拼,也许你现在已经买房落户还贷款,养孩养车过小日子,但是老家中父母的养老问题该怎么解决?

这是80后,第一代独生子女才会面临的特有问题,中国已经进入到了老龄化社会,与欧洲、日本等老龄化同样严重的国家相比,中国面临的老龄化问题更加严峻,很多人称之为“银发浪潮”或是“人口海啸”。

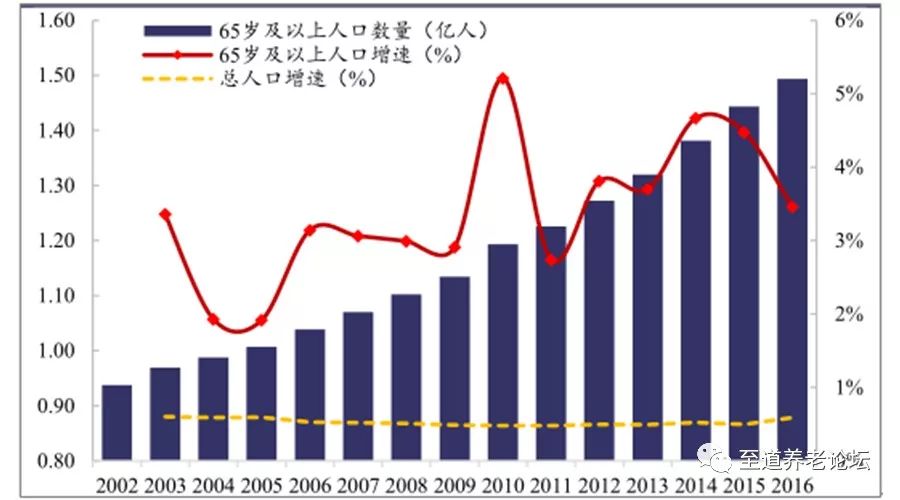

(我国 65 岁以上人口增速超过总人口增长速度)

可能父母的年纪还没有老到让大家真正面对养老的问题,但当你每天奋斗在城市打拼时,你的父母们可能正在默默的办理退休手续,我们的父辈多数都是从五六十年代最苦的时期走出来的,多数都没有充裕的退休金和完善的医疗保障,尤其是家住农村的老人,现在所面临的的不仅仅是空巢老人的问题,更加可怕的会面临未富先老的问题。

比起如何赡养父母的问题,更多的时候,基于父母对于子女的关爱,他们是不愿意给子女增添任何的麻烦的,我们经常会看到超市商场打折,引来大量的老人排起几个小时的长队,也许你很难理解,就为了这点钱,至于的吗?

如果你的身体机能与经济收入,跟现在的老年人持平,相信我,你也会有很大的可能去这么做的!

所有的人都在说,大城市会更公平、更适合奋斗。我们也更希望能够趁着还年轻,再往前多走几步,积累更多的财富,用今天的付出,去换取明天可能的轻松,不知不觉之间,我们都忽略了慢慢衰老的父母。

我们以为父母还可以照顾自己,但其实父母远比你想象中老的还要更快。

独自在大城市打拼,面临的父母赡养问题,不管是把父母接过来或是选择离开,无论站在谁的角度,都是一个及其艰难的选择,进一步有可能是千难险阻,退一步留下的可能就是一生的遗憾。

不管最后如何抉择,活在当下,也许我们现在就可以做点什么。

从物质基础上来讲,你在大城市的收入是一定比老家要高的,不然你也不会舍近求远的来到大城市打拼,如果经济条件允许,最好给父母买一套房子,让老人安度晚年。这也是最近几年比较流行的做法,在大城市挣钱,在小城市花钱,因为现在除了基础设施以及教育、医疗资源等,在其他方面,各地域之间的差距并不是特别的巨大。

保险一定要买,不管是商业保险还是社会医疗,老年人避免不了生病,医疗保险会极大减轻你的家庭负担。

定期把父母接到身边来住一阵,时间也不需要太长,年纪大了对于陌生环境的适应能力会大大降低的,短时间在回去也不会有太大影响。

人老了,最可怕的事情就是孤独。

你可以教会他们如何使用电脑,如何视频通话。耐心点,你小的时候他们也是这么教你的,多听听他们的唠叨,问问老家最近都有什么新鲜事,老人最近有什么计划。

华为集团的任正非先生,在母亲逝世后,追悔莫及,他在《我的父亲母亲》中说道:

回顾我自己已走过的历史,扪心自问,我一生无愧于祖国、无愧于人民,无愧于事业与员工,无愧于朋友,唯一有愧的是对不起父母,没条件时没有照顾他们,有条件时也没有照顾他们。

最后,如果回家了,少玩点手机,手机什么时候都能玩,不要等到

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”

的那天。

中国“老漂族”生存现状调查

-

浙江宁波市海曙区望春街道信谊社区“老漂族”俱乐部开展活动。陈朝霞摄

浙江宁波市海曙区望春街道信谊社区“老漂族”俱乐部开展活动。陈朝霞摄

-

随迁老人在河南郑州市郑东新区体育公园便民服务中心跳舞。新华社记者 冯大鹏摄

随迁老人在河南郑州市郑东新区体育公园便民服务中心跳舞。新华社记者 冯大鹏摄

-

5月10日,北京市朝阳区某小学放学后,2名随迁老人骑着三轮车接孩子。本报记者 彭训文摄

5月10日,北京市朝阳区某小学放学后,2名随迁老人骑着三轮车接孩子。本报记者 彭训文摄

-

-

北京房山区随迁老人开展歌唱比赛。(来源:北京晚报)

-

-

北京某社区内一位随迁老人正在安慰两岁多的孙子,孩子因为摔倒啼哭不止。(来源:央广网)

5月9日,北京朝阳区某中心小学门口。下午4时20分,放学时间到了。两位老人跟随人群进入学校大门接孩子。几分钟后,奶奶背着书包,爷爷拉着孙子的手走出校门。来到一辆套着灰帆布的三轮车边,爷爷骑车,孙子坐后座,由于位置太小,奶奶没有跟随上车,而是用东北口音招呼老伴:“赶紧走,音乐课别迟了”,看来爷孙俩还要赶个场子。孩子奶奶告诉记者,他们来北京照看孙子已经4年了。校门口,熙熙攘攘的接孩大军中,操着各种口音的老人占了多数,银发垂髫相伴回家成了普遍场景。

在中国,像上面这两位东北老人一样的随迁老人还有很多。本该在故土安度晚年的老人们,为了帮助子女照顾晚辈、操持家务而漂泊异乡,媒体将他们称为“老漂族”。国家卫生健康委员会此前发布的数据显示,中国现有随迁老人近1800万,占全国2.47亿流动人口的7.2%,其中专程来照顾晚辈的比例高达43%。那么,他们在异乡过得好吗?他们对中国完善社会保障制度有什么新要求?记者为此进行了相关调查。

天伦之乐与社区“隐形人”

贵州贵阳,一座发展速度惊人的中国西南新兴城市。陈阿姨是这个城市里醒得较早的一批人。每天早上5时,64岁的陈阿姨就起床了。简单洗漱后,她迅速前往附近菜场买菜;半小时后,开始准备早餐。她需要记清楚,孙子不喜欢吃面条,儿媳不爱吃香菜。7时30分前,她必须把孙子送到幼儿园,11时接回家吃饭,下午2时送回幼儿园,两小时后再接回来。上午,陈阿姨要准备孙子的午餐,傍晚还要准备全家人的晚餐。这是孙子上幼儿园期间陈阿姨每天的固定日程。

3年前,从贵州省兴义市一所小学教师位置退休后,陈阿姨来到贵阳帮着儿子照看孙子。看着孙子一天天长大,和家人享受天伦之乐,陈阿姨“累并快乐着”。

在北京市朝阳区南太平庄社区居住的马阿姨最近心情则很差,屡次想带着孙女回东北农村老家,却说不出口。2年前,她来到北京帮儿子一家照顾孙女。由于不会说普通话、不识字,在这里,她的朋友圈只有儿子、儿媳;能称得上点头之交的邻居只有一个;平均每月在社区遛弯的次数只有一次……这个社区10多栋住宅楼里塞满了几千人,但对马阿姨来说,都是陌生人。只有面对8个月大的孙女时,她才感觉到自己是被需要的。

孩子们回来后,马阿姨常常感到很失落,“他们回来后,要么看电视、玩手机、逗孩子,要么还要忙工作。我理解,他们白天累了一天,不想说话很正常。”

在北京市朝阳区、丰台区等地走访调查期间,记者发现,缺少朋友、想家、孤独、不适应,成为很多随迁老人的共同特征。由于没有本地户口,医保报销困难,一些“老漂族”甚至不愿意去医院看病。《北京社会治理发展报告(2016—2017)》指出,由于语言和生活习惯的差异,加上亲朋旧友远离等原因,随迁老人与迁入地生活产生隔阂,甚至鲜少出户,成为社区中的“隐形人”。

“‘老漂族’正处在‘半城市化’过程中。”北京大学人口所教授穆光宗对记者表示,改革开放以来,中国人口处在流动、分离和聚合的巨大变动中,随着迁徙人口的定居化和家庭化,越来越多的老年人作为“从属人口”也卷入迁徙人口的大潮中。城市“老漂族”不断壮大是中国人口城市化水平不断提高的结果,也带有城乡二元结构和户籍区隔的特点——人户分离,同时反映出中国家庭养老模式的合理性和隔代育幼的现实性。

“连根拔起”与“融入难”

3年前,北京城市学院公共管理学部副教授、中级社会工作师苗艳梅,带着学生在北京市昌平区C社区开展随迁老人社会融合服务研究。调查发现,这些随迁老人均来自外省市,其中农村、乡镇占了一半,照顾晚辈的占70%。他们对北京的好印象主要集中在能够家庭团聚、交通方便和“首都光环”,不适应主要集中在环境气候、语言交流、风俗习惯、人际交往等方面。

在苗艳梅看来,社会交往缺失是很多“老漂族”思乡的重要原因,“有个老人跟我们吐槽,这边家家户户门都关着,谁也不理谁,哪像我们在老家,住的都是自己建的房子,邻居之间经常互相串门。”

列夫·托尔斯泰说:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”这句话十分适合用于形容“老漂族”的生活状态。老人们与子女共同生活,一方面可以有效整合家庭资源,共同应对养老和育幼的双重挑战;另一方面,当一个随迁老人面临被“连根拔起”的新生活时,家庭成员间的摩擦和冲突很可能加剧。

在和苗艳梅的研究小组认识之前,63岁的韩阿姨对儿媳的生活习惯忍无可忍。从湖北来到北京帮忙带孙女后,平时很注意节俭的韩阿姨对儿媳的买买买很看不惯。偶尔和儿子说几句,儿子还劝老人不要过问年轻人的生活习惯。她平时做家务、带孩子本来就很累,心里的委屈无处诉说,老伴又不在身边,也没有认识的朋友,从不参与社区活动,重压之下她就一直想带孙女回湖北。

“有的老人甚至将在北京给儿女带孩子当作‘有期徒刑’,‘刑满’(孩子上学)就能回家了。”

苗艳梅说。

更令人不安的是,由于出现

社交行为阻碍和融入困难

,很多“老漂族”可能产生精神抑郁等心理疾病。有数据显示,在老年群体患抑郁症的人群中,尤以随迁老人居多。

在苗艳梅接触的C社区随迁老人中,一个从河北唐山来帮忙带孩子的老人就产生了严重的心理问题。她唯一的女儿因为孩子上学搬到学区房后,留下老人独自在C社区生活;后来在老家的老伴去世,更让老人觉得自己是一个累赘。苗艳梅说,老人觉得自己被女儿抛弃了,又回不去老家,成了多余人。