漫威影迷们都知道,蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人、美国队长等超级英雄背后,站着一个大名鼎鼎的神秘组织——神盾局( S.H.I.E.L.D.)。

超级英雄们之所以神通广大,他们的武器装备起到了很大的作用,诸如美国队长那无坚不摧的盾,钢铁侠的方舟反应炉,绿巨人怎么也撕不坏的短裤,都来自神盾局的黑科技。以上还只是神盾局诸多黑科技的冰山一角,还有诸如隐形伞、手臂护盾、

神盾局航母,聚束型轨道炮等等狂拽酷炫吊炸天的玩意。

神盾局虽然只是虚构出来的,但是在现实中却真的有类似于神盾局这样的黑科技机构,这就是低调且神秘的

美国国防先进研究项目局(Defense Advanced Research Projects Agency),简称为DARPA。现实中存在的这些高科技,例如互联网、GPS、虚拟现实、无人驾驶、人工智能等,都与DARPA有千丝万缕的联系。

前文我们说到,战后伴随着美苏冷战,争夺科技制高点成为美国的国家战略。美国逐渐形成了以国家资助的规模巨大的“大科学”项目为主导,以国家以及工业界高校和私人基金资助的“小科学”为补充的具有美国特色的科研体制。

1957年10月4日,苏联发射了世界首颗人造卫星“斯普特尼克一号”,让人类有史以来第一次摆脱了地球大气层进入浩瀚太空。这件标志着人类科技水平的巨大进步,本该值得全人类欢呼的历史性事件,却给美国人带来了巨大的恐慌,被舆论称为“红色月亮在美利坚升起”。

美国媒体将苏联看做科技进步的典范,由此猛烈抨击撑起美国经济大厦的消费主义和实用主义思潮。前曼哈顿计划科学家乔治·普赖斯在美国受众最广的《生活》杂志上呼吁:

“如果我们不能走出困境(实现卫星

发射

),不到1975年,美利坚就会变成苏联的一部分。”

1958年1月9日,DARPA的前身——高等研究计划局(ARPA,Advanced Research Projects Agency)在艾森豪威尔总统的亲自关照下正式诞生。这个机构几经更名,1958年最初创建时叫ARPA,到1972年3月改名为DARPA(DefenseAdvanced Research Projects Agency),再到1993年2月改名回ARPA,至1996年3月再次改名为DARPA。

当时的国防部长尼尔·H·麦克尔罗伊是总统艾森豪威尔的好友,他的上一份工作是宝洁公司的总裁。麦克尔罗伊是一位营销奇才,是全球广告界大名鼎鼎的“肥皂剧之父”,也是让宝洁成为全球快消品巨头的“品牌经理制”的开创者。

麦克尔罗伊:不会卖肥皂的国防部长不是好科技创新之父

1931年5月,26岁的麦克尔罗伊担任宝洁公司新的行销经理,负责佳美

(Camay)

香皂的广告活动。佳美香皂是保洁公司推出的一款新品。与宝洁赖以起家的象牙牌(Ivory)肥皂甚远,佳美的知名度相差甚远,针对这种情况,麦克尔罗伊提出大力推广佳美品牌的主张。

他观察到佳美香皂的行销活动过于分散,缺乏协调,而且预算混乱,无法掌握管理重心。这些因素导致佳美香皂在市场上载浮载沉、缺少活力。倍感压抑的麦克文罗伊,在思考中形成了一个以品牌为重心的经营管理制度。麦克尔罗伊的品牌经营理念和他的3页的备忘录,成为这个行业的神圣文本之一。他提倡的“一个人,一个品牌”的制度,将公司雇员变成了全力以赴推广公司产品的企业家。

麦克尔罗伊

当时最有效的营销举措,就是在晚上八点左右

家庭妇女一边做家务,一边心不在焉地收看的罗里罗嗦讲述家长里短的长篇连续剧

中插播肥皂广告,效果奇佳。

宝洁从此大力推广藉由品牌经理全权负责品牌经营的制度,鼓励内部良性竞争,而达到提升员工士气与公司绩效的双重目的。品牌经营与内部竞争的创举、使宝洁拉开与竞争者之间的营销差距,在市场屡建奇功,宝洁的产品从此

遍布全球

。这一案例更被

哈佛商学院

采用,作为教学案例课程。迈克尔罗伊因此名声大噪,并在1948年成为宝洁公司总裁。

与上述广为人知的成就相比,麦克尔罗伊一生最突出的贡献还是在国防科技领域。他将宝洁在商业上取得成功的创新经验,移植到DARPA的科技创新当中,结出

了丰硕成果。

营销出身的麦克尔罗伊本身不了解技术,十分笃信“布什链条”(见

前文

),曾在宝洁公司建立过一个“蓝天”研究实验室(Blue-sky Research Laboratory),以支持基础科学研究。所谓“蓝天”研究就是没有特定的目标,给予充分资助的科学家可以在这里从事任何研究。DARPA可以看做是宝洁蓝天研究实验室的加强版。

DARPA并不能算是一个严格意义上的科研机构,

它更像是一个国家设立的风险投资机构,专门投资和管理一些“高风险、高收益、前瞻性”的基础科学研究。

DARPA不从事具体的研究工作,所有的具体研发都外包给斯坦福大学这样的高校,或者洛克希德·马丁这样的防务承包商来完成,

DARPA只从事最核心的项目管理和投资工作。

这种小核心、大协作的运营模式,让DARPA得以成为一个高效运作的机构。

DARPA的核心人才是一支精悍的项目经理团队。这批项目经理大多数由创新意识极强的优秀科学家组成,他们作为整个项目的指挥中枢,在每个项目体系中拥有绝对权威。

项目经理拥有巨大的权力,除了负责数以千万美元的研究经费流向,统筹协调研发进度,甚至中途叫停项目外,还负责与应用方对接,完成产品向军方的移交。

目前DARPA每年雇佣约120名项目经理,每人任期5年左右。实行任期制的目的,是为了源源不断的引入新鲜的思想和创新活力,杜绝机构的官僚化。

和所有的创新型组织一样,DARPA的组织管理极为扁平化。纵向分为局长、办公室主任和项目经理组成的三级垂直管理机构,横向分为6个技术办公室、3个专项计划及技术转移办公室,以及7个职能保障办公室。

军民融合,是DARPA的另外一大特色。DARPA认为,即便是最具有革命性和希望的新观念,只有被整个军队或全社会投入使用,才能“改变世界”。为此,DAPAR建立了基于军事需求引领的军民协同论证机制。成立了专门的办公室负责技术转移。

作为一个拥有特殊地位的准独立机构,DARPA的汇报机制也十分简单。创办之初只需要直接向美国国防部长负责,现在则是向分管研究与工程的国防部副部长报告,不受来自外部的其它任何部门或个人牵制。这种创新思维超前,高流动、扁平化、小机构的管理模式,让DARPA成为美国科技创新的策源地。

DARPA虽然隶属美国国防部,但却独立于各军种,与美国陆、海、空三军都是客户关系,它并不以满足军方的现实需求为目标,而是以感知军方的未来潜在需求,探索国防科技的新概念而著称。

凭借着独立评估需求所收获的对前沿技术的高度敏感性,辅之以科学的管理模式、高效的执行机构及严格的评审机制,DARPA锁定了许多高风险、高价值、高收益的项目,始终将精力放在对未来的探索上,确保了创新成果的不断涌现。

DARPA的创意来源十分多元化,

除了鼓励从科幻大片中寻找灵感外,DARPA还会以各种方式向全社会征集创意,

包括面向社会举办的各类新技术大赛,以及工业日、开放日等活动。

除此之外,DARPA还有一批专门合作的智库,如著名的JASON国防咨询小组、兰德智库,以及各军种的科学委员会。

在DARPA内部,最常听到的一个词语是“改变世界”。DARPA的主要责任,是不断发现从事“未来”研究工作的人才和新思想,并加速向“现在”转移。

其工作重心,不是现有技术的逐步改进,而是技术的革命性创新。

“DARPA最好的项目管理者总是追求其目标的随心所欲的狂热分子”

。在DARPA创立之初,这种鼓励突破,自由探索的风气十分浓厚,只要不是物理学定律证明是不可能的事情,就可以去尝试。因此DARPA许多项目立项之初,看起来是疯狂的“脑洞”,甚至有些“荒诞不经”。

尼古拉斯·克里斯托菲洛斯原本是希腊的一位电梯修理工人,业余时间关注“粒子回旋加速器”一类的前沿科技。正在美国陷入对苏联的导弹恐慌之时,这位“民间科学家”提出一个惊世骇俗的方案——

每年在大气层中引爆数千枚核弹,以在大气层上方造成由高能电子组成的能覆盖全美的“天穹”,可以将来袭苏联洲际弹道导弹拦截在飞行轨道上。

这个听起来如同科幻小说一般的计划,却在当时得到了DARPA首席科学家赫伯特·约克等人的大力支持。这项名为“137号工程”的秘密实验,DARPA不仅郑重其事地给予了充足的研究经费,还组织了一批顶级科学家和思想家来协助克里斯托菲洛斯完成计划。他们当中,有粒子物理学家、理论物理学家、天体物理学家、化学家、数学家以及一名经济学家和一名核武器工程师。这一项目后来自然是流产了,但是日后正是这些人提出了“6夸克”、虫洞和量子泡沫等概念。其中两人,尤金·威格纳和瓦尔·菲奇后来还获得了诺贝尔

物理学奖。

这种脑洞大开的研究被外界很多人视作对经费的严重浪费,七十年代经历DARPA局长海尔梅尔一系列改革后,再也不可能出现了。海尔梅尔在1991年的一次访谈时说,“从DARPA拿到几百万美元后只需要说将投入X位研究生和Y位教授”的时代已经过去了。

如今DARPA在对一个项目

进行投资决策时更加审慎和理性,该项目的研究负责人都必须回答以下7个关键问题,被称为海尔梅尔问题(Heilmeier Catechism):

(3) 你有什么新的方法可以解决目前的局限和提高性能?改善效果怎么样?大概10倍还是100倍

或者更多?

(4) 如果成功了,它可能会有什么影响以及对谁有影响?

(5) 什么是可以证明你的假设的中期测验、最终测验和完全应用?它们分别可以在什么时候

实现?

(6) 它退出DARPA的机制是什么?当你把这项技术发展和转化成一种新的技能或者是一种真实

的产品时,谁会为之买单?

这七个问题基本上涵盖了一份商业计划书(BP)的主要内容。

DARPA还会召开“快速营销会议”,有合作意向的机构或者个人花几个小时甚至是几十分钟的时间向 DARPA 局长“推销”超前沿的、极富想象力的想法,以吸引他的注意,他可以当场改变机构的预算。

从成立之日起,DARPA成为美国整个国家科技创新战略的枢纽。

在其牵引下,原本较为松散的大学与军方研究机构也开始紧密协作。1968年的美国国家科研经费占国民生产总值比重,较1958年翻了3倍。与此同时,研究性质也大量转向了以基础科学为主导。在DARPA的精心策划与订单输出下,以生产卫星和火箭闻名的德克萨斯州和密西西比州,成为六七十年代的美国科技工业的重心。

DARPA推动科技创新的逻辑,完全是围绕军备竞赛这一指挥棒,服务美国军方的需要,对于科研成果并没有长远布局,但却无意间形成了军事科技向民用市场转型的通路,打开了更加广阔的发展空间。

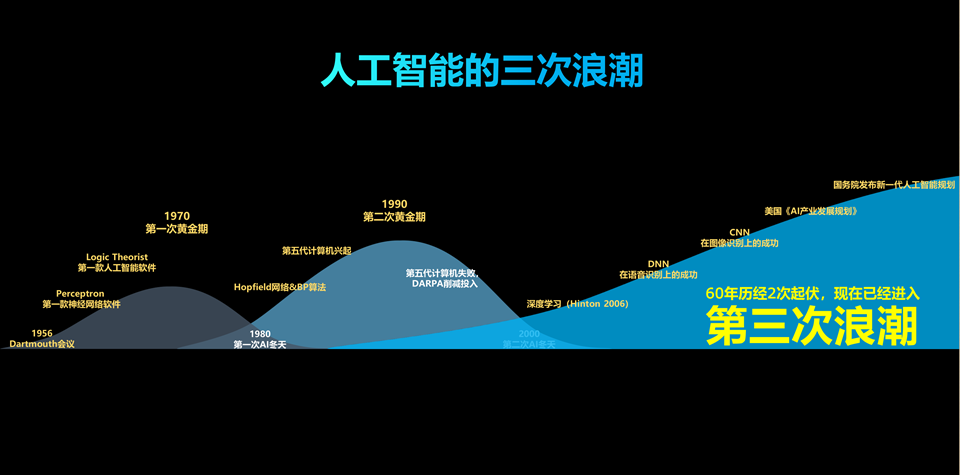

1973年,英国一份《莱特希尔报告》(Lighthill Report)出炉,对人工智能领域的诸多研究进行了严厉批判。

这份报告斩钉截铁地说,人工智能绝不可能有什么用途,因为它只能被用来解决简单的问题。

英国政府以后没有在人工智能上作大量的投资。

《

莱特希尔报告

》

给当时如火如荼的人工智能研究来了个当头一棒,带来了人工智能的“第一个冬天”。世界各国人工智能研究资金缩减,研究人员四散。

在美国参议院的干预下,1975年担任DARPA局长的乔治·海尔梅尔也以

“人工智能不能造武器打仗

”为由,大砍人工智能预算,转而重金资助隐形飞机和空间武器技术。

人工智能作为“非军事”项目转交给了美国国家科学基金(NSF),

实行同行评议制的NSF自然也是紧跟舆论大方向,导致此后若干年里,人工智能研究在美国体制内获得的原创成果少得可怜。

离开了军方经费的支持,又不被学术界待见, 被迫“下岗再就业”的人工智能科学家只能自力更生,其中大部分人迫于生计不得不转行。

美国

之所以能将人工智能的火种延续下去,DARPA在其中的作用不可忽视——由于历任管理者懂技术懂管理,并有深厚的政商关系,他们敏锐地发现了其中蕴藏的潜在商业价值。

通过政商旋转门在政、商、学界游说帮扶,成为这些前沿技术项目最早的“天使投资人”。

其中代表人物之一,是六十年代担任DARPA信息技术办公室主任的利克里德,被誉为“信息时代的预言家和布道者”。他资助了“人工智能(AI)之父”麦卡锡和“智能增强(IA)之父”恩格尔巴特。此外,利克里德还将神经网络技术传授给霍兰德,日后霍兰德基于此发明了著名的遗传算法。利克里德离开DARPA的工作岗位后,成为麻省理工学院(MIT)担任MAC项目负责人,管理MIT的计算机科学实验室和人工智能实验室。

海尔梅尔在DARPA担任局长期间,迫于上面的压力大砍特砍人工智能项目预算,但是转到德州仪器担任技术总监后,立刻大力推动了人工智能民用与商用技术的发展。

DARPA诞生于营销奇才麦克尔罗伊之手,从根子上就带有商业营销的基因,与其合作过的科学家们在DARPA的耳濡目染之下,比一般的学者更懂得如何自己觅食,斡旋于各种组织之间,同时扮演科学家、商人、投资人,甚至政客等多种角色。

70年代初,DARPA对人工智能的长期资助改为每年评审后,图灵奖得主费根鲍姆所带的团队每次向DARPA汇报时

都事先对词,并不会说自己真正的研究方向,颇有骗科研经费之嫌。

但在费根鲍姆团队的“战略级忽悠”下,美国国立卫生研究院(NIH)本行是搞医疗卫生的,莫名奇妙成了人工智能技术的早期投资人,还培育出日后赫赫有名的DENDRAL专家系统。

NIH在推动人工智能研究上做出了很大贡献,但实际上是做了被骗经费的“冤大头”。

斯坦福大学从DARPA身上学到的成功经验之一,就是特意为不擅长营销的技术专家们准备了“产学研”转化一条龙服务。当然,营销是一把双刃剑,必须还得有真正硬核的技术作为支撑,否则就会闹出后来斯坦福校产企业的“坏血”丑闻。

以人工智能为代表的新兴科技,随着科学家在政府机构、高校、企业之间的大量流动和多元化发展,为日后硅谷的产学研一体化奠定了历史传统。

DARPA另一个“无心插柳”的举动,是延续了人工智能自达特茅斯会议诞生时传承下来的开会习惯,给予科学家们非正式的公共讨论空间。在参加DARPA的定期审查会议时,得到资助的研究人员会经常聚在一起分享他们的研究成果,正是这样的跨界交流,产生不少灵感碰撞与后续合作。

六十年代后期,恩格尔巴特的一次会上展示,直接让比尔·杜瓦尔把实验室搬到恩格尔巴特的楼下,专注于为“连接两台电脑的网络”编写代码,这就是日后的互联网技术。

和所有的风险投资机构一样,DARPA的项目并不是每个都能取得巨大成功。DARPA收到的所有项目计划书中,有的确实是才华卓越的创新突破,也有相当多盲目自大、不切实际的想法。与其说DARPA历史上的成功项目多得可怕,

不如说DARPA对项目失败的承受度高得惊人

。

据非官方统计,

DAPAR成立六十年的历程中,失败的项目占比高达98%

。

正是从这成功的2%中,走出了阿帕网(互联网前身)、Shakey机器人(人工智能的起点)、CALO(Siri语音助手的前身)等技术,日后如此深远的改变世界。

虽然很多项目因为现实条件不具备而胎死腹中,但是DARPA对美国科学进步的最大贡献在于,即使这些项目暂时失败,所积累的经验和沉淀的有价值的技术,也成为一笔不可多得的财富。

根据统计,冷战期间美国总计有13万亿美元砸在国防技术研发,占美国政府科研经费70%。如此天量的投入,却仅仅创造了6%的GDP。然而时至今日,全球科技链条中的许多关键技术,都源自当年的军事项目研发。包括日后苹果、谷歌、SpaceX等硅谷传奇的诞生,都是这些技术成果“军转民”后结出的硕果。这些技术成果塑造了冷战后唯一的超级大

国的科技霸权,也让全世界人民都享受到科技进步带来的便利。

尽管DARPA取得了种种丰硕成果,但是对它的质疑始终没有停歇。由于项目审核的宽松,

很多项目仅仅因为申报人与国防部有良好的信任关系,就可以年复一年轻松拿到几百万美元,而不用对资金的用途做出详细解释,其中孕育着大量腐败的操作空间。

由于DARPA项目经理人均控制经费是国防部其他研发机构人均的百余倍,作为竞争对手,海陆空三军的研发机构对DARPA一直持“羡慕嫉妒恨”态度,不时会冒出撤销DARPA的呼声。

DARPA之所以得以保留,是因为它是国防部长的御用研发机构,当国防部长有应急需求时,便于通过DARPA绕过国会及复杂流程而推进。

DARPA

的上级主管、国防部研究和工程部主任

马尔科姆•

柯里(Malcolm Currie

,1973

年上任)视当时的DARPA

项目管理为“同样的一群人资助另一群同样的人做同样的事情。

”

1974

年

任DARPA

局长

的乔治•海尔梅尔也曾抱怨,有些大学研究人员就好似在DARPA领失业救济金,DARPA年复一年在给同一团队分钱。

为了应对持续不断的批评,DARPA逐渐从早期倾向于资助无短期目的基础研究,逐渐转向具有明确成果与短期回报的应用研究,另一方面,苏联在冷战中落败,美国成为唯一的超级大国,似乎也没有继续在基础研究上疯狂砸钱的必要。于是,DARPA对基础研究的投资不断下滑,

偏离了“布什链条

”所定下的“铁律

”,回归到美国传统的

实用主义精神

之上

。

2005年4月2日《纽约时报》一篇题为“五角大楼改变研究经费方向”的文章,批评DARPA的资助从基础研究偏向秘密研究和短期回报项目。

根据所能收集到的DARPA各年度分项预算,自2000年以来,DARPA的基础研究经费所占份额大致在3%到13%之间,而应用研究和技术开发经费所占份额大致相等,分别各占40%多。

与之相对应,1975

年以前

DARPA

在基础研究的投入比例大致为

20%,基础研究的投资相对于冷战高峰时期大幅萎缩。

前文见: