专栏名称: 国舜股份

| 移动互联网时代的综合性网络安全解决方案供应商。专业的安全产品,专业的安全服务团队,全面的安全服务资质,安全不变,国舜同行。 |

目录

相关文章推荐

|

银幕穿越者 · 《美国队长4》有望打破北美冷清票房局面 · 15 小时前 |

|

新浪科技 · 【#比亚迪保险年亏损达1.69亿# ... · 昨天 |

|

秦皇岛晚报 · 破90亿,哪吒还在冲!“急急如律令”应该怎么翻? · 昨天 |

|

秦皇岛晚报 · 破90亿,哪吒还在冲!“急急如律令”应该怎么翻? · 昨天 |

|

新浪科技 · 【王传福:#比亚迪10万级以上标配天神之眼智 ... · 2 天前 |

|

江苏新闻广播 · 《哪吒2》,再传喜讯! · 2 天前 |

推荐文章

|

银幕穿越者 · 《美国队长4》有望打破北美冷清票房局面 15 小时前 |

|

秦皇岛晚报 · 破90亿,哪吒还在冲!“急急如律令”应该怎么翻? 昨天 |

|

秦皇岛晚报 · 破90亿,哪吒还在冲!“急急如律令”应该怎么翻? 昨天 |

|

新浪科技 · 【王传福:#比亚迪10万级以上标配天神之眼智驾#】在今日的比亚迪-20250210195640 2 天前 |

|

江苏新闻广播 · 《哪吒2》,再传喜讯! 2 天前 |

|

终极较量 · 这就是中国2016,让很多人失望了 8 年前 |

|

济宁广电 · 99%的济宁人一直这样煮面条,为了家人,别再错下去了 7 年前 |

|

YOHO潮流志 · 我跟你赌一双YEEZY,这么丑的鞋子你一定会买! 7 年前 |

|

CNU视觉联盟 · Endless love 7 年前 |

|

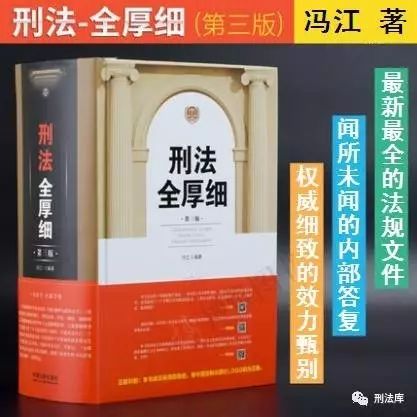

刑法库 · 超强:刑事司法解释《理解与适用》大全!|刑法库 7 年前 |